当科迪·卡伍德三岁时,他认识所有颜色,并自豪地吹嘘自己能数到20。他的祖母玛丽·贝丝·斯塔布——朋友们都叫她“贝丝”——一个比堪萨斯州龙卷风更有活力的聪明女人,每天都会跳着走几小段路到孙子家,帮助他练习数字和字母。科迪喜欢玩一个淘气的小游戏,他会一直数到19,然后宣布20是“20-teen”,接着就会爆发出一阵哄堂大笑,即使这个笑话已经重复了好几个星期。然后贝丝会假装抗议,科迪会笑得更厉害,他们会仪式性地从头再来。

贝丝说,科迪早产了两个半月,并患有脑瘫,但他“凭借着父母的一点点固执”克服了这些挑战。在为残疾儿童开设的当地学校Kids’ Cove,科迪充满好奇心,喜欢说话,很快就交到了朋友。“他有着一种富有感染力的个性,”贝丝回忆道。

2000年10月,在科迪四岁生日后不久,他的母亲莎拉发现科迪躺在自己的呕吐物中。起初,他母亲怀疑是流感。莎拉没有真正的理由感到恐慌,只是像任何母亲对待生病的孩子一样照顾科迪。但一周后,当同样的症状再次出现时,莎拉注意到他行为中一个明显而令人不安的特征。生病的孩子会变得迟钝是可以理解的,但他眼中也流露出一种呆滞、疏远的神情,他不说话,只是茫然地凝视着。莎拉催促儿子去上学,但他唯一能给出的反应就是他懒散、空洞的目光落在她的身上。当她打电话给科迪的新儿科医生并转述这些问题时,她被告知不要担心。医生说,毕竟,患有脑瘫的儿童容易出现胃部问题。科迪会好起来的。

情况显然并非如此。接下来的两周,莎拉和贝丝开始注意到科迪的言语发生了变化。句子现在被一个单词取代,对于一个健谈的4岁孩子来说,这是一种明显的退步。他不再像往常一样说“我想喝可乐”,而只是说“喝”;“想出去玩”被“再见”取代,而“我想睡觉”现在变成了一个单词:“晚安”。

科迪奇怪疾病的第三周,他们又经历了更多个早上生病、出汗和嗜睡。突然,现在又增加了一个特征,既可怕又骇人。当被问到哪里不舒服时,科迪会转身把头撞在墙上。如果被问到问题,他会停下来哭泣,然后用力殴打自己。到了同年12月,科迪一个字也说不出来。他唯一的表达方式是暴力、困惑和眼泪。

幸运的是,贝丝为一位儿科神经学家萨米拉·埃尔-辛德(Samira el-Zind)工作,她对科迪进行了脑电图(EEG)、核磁共振(MRI)以及一系列其他检查。核磁共振显示没有变化;脑电图显示左枕叶区域的异常电脉冲,这自他胎儿时期中风以来就一直存在。医生确实注意到了一些异常的左右中央尖波活动,除了科迪开的抗惊厥药物德巴金(Depakote)外,她还给他服用了卡马西平(Tegretol)。但似乎没有任何效果。科迪的行为迅速恶化。殴打变得更加狂暴,现在没有人可以靠近科迪而不被拳打脚踢甚至被咬。那年一月和二月,科迪在医生和专家的轮番诊治下,尝试了各种不同的药物,但都没有让科迪恢复到以前的样子,这使得情况变得绝望。上学现在成了一个严重的障碍,因为老师不知道如何管教他,他必须一直戴着头盔以保护自己免受自己狂暴的拳头袭击。

到了三月,科迪似乎已经丧失了语言和意义的记忆,只会偶尔鹦鹉学舌般地重复他在周围对话中听到的随机词语。他的家人利用与科迪安静相处的时光,试图让他重新参与到六个月前曾有过的对话中:“你最喜欢的颜色是什么?你想数到20吗?”但科迪似乎完全无法做出语言回应。困惑的表情会落在他悲伤的脸上,接着就是不可避免的击打、尖叫和啃咬。

对于照顾科迪的人来说,没有平凡的一天。有一次,莎拉开车送他去学校,他把自己打得血流满面。莎拉把车停在路边,坐到后座,握住他的手试图让他冷静下来。与此同时,一些旁观者正在观看,怀疑她的行为,好像她伤害了自己的孩子。几分钟内,一名警察赶到了。“我儿子打自己,”她告诉警官。但他不相信她,命令莎拉放开科迪。当她放手时,科迪爆发出一阵狂怒。即便如此,警官仍未被说服。莎拉催促他跟着她去Kids’ Cove,警官在那里就科迪和他的母亲审问了校长,在确信科迪的情况后,告诉莎拉他会“放过此事”。

2000年9月,莎拉刚刚进入护理学校,课程和科迪的疾病让她筋疲力尽。似乎没有什么能阻止他的狂暴。有一次,莎拉和贝丝考虑把科迪交给堪萨斯州,以便他的医疗费用得到解决,但最终莎拉就是不忍心放弃她唯一的孩子。

2001年9月11日早上,科迪用力咬伤了一名护士的手指,甚至咬断了骨头,他不停地尖叫和殴打自己,甚至持续到下午早些时候。贝丝到学校接他时说他像一只“发狂的动物”。莎拉和贝丝整晚都按住科迪,试图让他平静下来,但到了晚上9点半,他们已经别无选择。贝丝,仍然在儿科神经学家萨米拉·埃尔-辛德手下工作,情绪激动地打电话给医生,要求立即就诊:“必须为这个可怜的孩子做些什么!他就在我们面前发疯了!”当他们在卫斯理医疗中心见到医生时,科迪立即被注射了镇静剂阿替伐,但没有任何效果。医生们随后尝试了一种更强的镇静剂,戊巴比妥。似乎无法阻止他咬人、打人和尖叫。

第二天早上碰巧是莎拉的护理期末考试,所以贝丝在午夜刚过就送她回家,因为医生们正在给她服用大剂量的氯丙嗪。氯丙嗪无效后,又服用了锂盐,但也徒劳无功。凌晨2点30分,医生们终于找到了一种有效的药物,镇静剂氟哌啶醇。医生担心所有这些药物可能会让科迪无法自主呼吸,但到了6点半,科迪又像以前一样起来挣扎。医院请来了儿科精神病学家马克·罗默里姆,他命令给科迪服用利培酮,最终将科迪的剂量增加到普通成人的水平。随后,癫痫病学家科雷·廖(Kore Liow)被请来会诊。他在癫痫中心进行了一次视频脑电图检查,并在监测科迪五天后,诊断他患有兰道-克莱夫纳综合征。

科迪的家人中没有人听说过兰道-克莱夫纳综合征(LKS)。LKS是一种儿童疾病,通常发生在3到7岁之间,它会影响儿童理解和使用语言的能力。所有LKS儿童都患有异常的脑电波,就像科迪的脑电图显示的那样。这些儿童可能在夜间出现癫痫发作,因此科迪会在生病和迷茫中醒来。LKS还可能伴有超敏反应和攻击性。

在LKS出现之前,神经学家威廉·M·兰道(William M. Landau)和语言病理学家弗兰克·R·克莱夫纳(Frank R. Kleffner)两位医生在中央聋人研究所观察了六名患有获得性失语症和惊厥性疾病的儿童。兰道和克莱夫纳研究了药物和言语治疗对这些儿童的影响,并在他们的总结中指出:“在所有病例中,都观察到严重的阵发性脑电图异常,通常是弥漫性的;脑电图的改善趋势与言语再教育的改善平行。”1957年——也就是本月50年前——发表的《儿童获得性失语伴惊厥性疾病综合征》引起了不小的轰动,为1957年至1990年间的约160例诊断打开了大门。正是兰道与约翰·F·曼托瓦尼(John F. Mantovani)医学博士于1980年发表了一项对9名LKS发病后10至28年评估患者的后续研究;其中前六名患者来自最初的兰道-克莱夫纳研究。

兰道仍在华盛顿大学医学院执业,他希望过去五十年能取得更多进展。“我很高兴能活过这五十年,”他调侃地说,但又补充道:“我非常沮丧——我们根本没有学到多少东西。我们对病因仍然一无所知。”至于出了什么问题,他说:“我认为研究做得不够充分。我们需要多机构合作的科研项目,系统地研究潜在病因和潜在治疗方法。我希望鼓励当前的潜在研究人员行动起来。”

美国言语-语言-听力协会(ASHA)言语-语言病理学副主任莎伦·威利格(Sharon Willig)说:“兰道-克莱夫纳综合征的标志性特征是接受性和表达性言语和语言技能的丧失。”受影响者无法理解口语,最终阻碍了他们自己的语言技能,从而使大多数患儿逐渐或突然失语。正因如此,LKS患儿常被误诊为发育迟缓或可能听力受损。

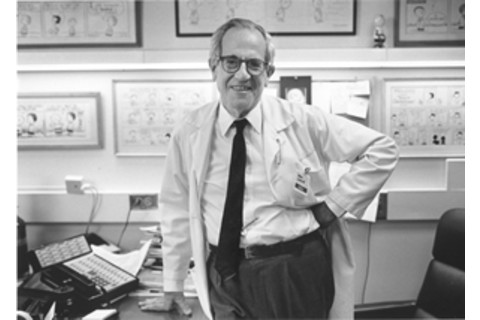

神经学家威廉·兰道 | 图片由兰道博士提供

与许多其他癫痫综合征一样,LKS患儿的脑部活动通常在15岁左右恢复正常,此时脑细胞正趋于成熟,这可能受到荷尔蒙变化的刺激。与类似疾病不同,LKS患儿即使在电生理异常恢复正常后,也常伴有神经功能障碍。LKS对儿童的神经影响范围从轻微到严重不等。对他们的父母来说,这是他们将经历的最艰难的等待游戏。

“我不知道它是否神秘,但它肯定很模糊,”克莱夫纳说,他更喜欢被称为“弗兰克”。1991年退休的克莱夫纳,现在82岁,多年前就从LKS中走了出来,现在觉得它“有时是一种麻烦”。对于他著名的出版物,他谦逊地说,“我当时真的不认为那是什么了不起的成就。”他将兰道归功于其即将到来的重要性的预见者,真正的先驱。“我们的论文发表几年后,我们被贴上了综合征的标签,”他说,略带不屑地强调了这句话的最后一个词。“有一天我接到兰道的电话,问我是否听说过兰道-克莱夫纳综合征,我以为他在开玩笑。显然他在一本医学杂志上发现了它!”克莱夫纳现在认为LKS是“一种人名命名无知症的标志(兰道的一篇论文的标题)。我们现在知道的并不比那时多。”甚至试图研究和撰写这类文章只是“打开了一个潘多拉的盒子……你只会得到一些悬而未决的问题。”

数十年的持续猜测使许多科学家不愿就LKS的病因和可治愈性发表意见。一位医生仍然坚定不移,她就是约西亚娜·拉乔瓦(Josiane LaJoie),纽约大学医学中心专门从事癫痫手术和治疗的儿科神经学家。拉乔瓦自1999年以来一直治疗LKS患者,她认为这些儿童具有“内在的脑部易感性。大脑中异常回路的激活阻止了受影响脑细胞的正常功能。这些异常回路的存在也可能抑制了不必要的发育中脑细胞(称为修剪)的自然清除过程。当我们睡觉时,白天的事件和经历会被记录为记忆。LKS患者的异常脑回路使得大脑无法印刻记忆,进一步损害了脑功能。受影响的区域主要负责言语。”

过去50年的研究和调查鲜有确切答案。拉乔瓦说:“自从1957年那篇划时代的论文发表以来,许多事情都变了。”“我们后来了解到,在各种具有不同临床症状的患者中都能发现类似的脑电图结果。因此,明确界定典型的LKS患者的界限已经模糊。”克莱夫纳本人在接受本文采访时也表示同意,并对许多LKS儿童实际上被误诊表示担忧。拉乔瓦继续说:“有些人用LKS这个词来描述任何有语言退化和/或脑电图结果与LKS相似的患者。这些患者可能还存在典型LKS患者中没有的其他症状。众所周知,自闭症谱系的儿童也可能经历类似的退化,并有与LKS患者相似的脑电图结果。关于这些患者应该归类为LKS还是LKS的变体,存在很多争论。就像任何医疗状况一样,LKS的临床症状也存在谱系。随着对这些患者表现形式的广泛可能性的认识提高,越来越多的患者得到了正确的诊断和治疗。然而,并非每个患者都会遵循精确的指南,这使得临床决策和分类更加困难。”

拉乔瓦认为类固醇是治疗患者语言问题的最佳方法。“如果失败,”她补充道,“其他选择包括静脉注射免疫球蛋白疗法或可能的手术。多发性软脑膜下横断术(MSTs)是一种分离手术,可以保留脑细胞的功能,但能阻止异常电脉冲的扩散。MSTs已被证明有助于LKS患者的语言恢复。尽管MSTs具有侵入性和争议性,但有时它是儿童功能性恢复的最佳机会。”

对于未来,拉乔瓦认为脑磁图(一种记录大脑磁活动并帮助确定癫痫发作起源的技术)可能是有益的。“我们需要精心设计的研究方案,以更好地评估各种治疗干预措施的有效性,”她说。“通过更多的研究,我们将能够更好地确定哪些患者应该尽快转诊进行手术。我相信我们将更积极地治疗这些患者,并可能更早地进行手术干预,从而优化他们的神经学结果。”

LKS儿童的预后差异很大,但积极的言语和语言治疗是所有专家似乎都同意的行动方案。LKS发病越晚,早期语言发展越好,预后越佳。在失语症发作前学会读写的儿童,即使其言语能力似乎已经丧失,有时也能继续读写。有些儿童会发展出类似于手语的交流方式。“对于因兰道-克莱夫纳综合征而无法说话的儿童,”ASHA的莎伦·威利格说,“言语-语言病理学家可以推荐并协助使用增强或替代的交流形式,例如手语、交流板或言语生成设备。这些交流系统与言语语言治疗结合使用。”

佛蒙特大学传播科学系教授兼主任帕特里夏·普雷洛克(Patricia Prelock)对自闭症谱系障碍儿童进行治疗研究,重点是支持他们的社交技能发展、心智理论和同伴互动。她的方法是避免为每个孩子规定一套疗法,而是进行个性化治疗。“我们发现,与其单独考虑LKS,不如将孩子置于家庭、学校和社区环境中,考虑孩子的优势和独特挑战,在适应挑战的同时,发挥他们的优势,这非常有帮助。”

LKS的神秘性质让父母们急于寻求医生无法提供的答案。为了缓解这个问题,“兰道-克莱夫纳综合征之友”(FOLKS)这个总部设在英国的非营利组织正在努力工作,致力于提供信息和促进研究,并在网上发布。FOLKS由一群LKS患儿的父母组成的志愿者委员会运营,旨在满足全球父母和医疗专业人员对LKS信息的需求,为大约300名会员提供服务。理查德·布德尼(Richard Budnyj)于2003年接任FOLKS的秘书。“最大的问题是,”布德尼说,“与许多疾病不同,我们的孩子看起来‘正常’,因此被误认为是行为有问题的孩子。”布德尼对此应该很清楚。他自己的儿子在3岁时被诊断出LKS。他经历了四次言语和语言退化,忘记了他知道的每一个词。为了控制儿子的严重癫痫发作,医生让他进入昏迷状态。这似乎有所帮助。四年后,他成了一个快乐的体育爱好者,有着出色的幽默感。“他的言语和语言能力可能仍然落后大约两年,他可能永远不会成为最聪明的孩子,”布德尼说,然后感激地补充道,“但他已经四年没有进一步的退化了。他接下来的几年对他未来的发展至关重要。我们所能做的就是希望他继续进步。”布德尼相信要强调积极的一面:“我不知道任何LKS患儿的未来会怎样,但我们可以从那些给我们带来希望的例子中寻找答案。”

在蒙大拿州的某个地方,一位52岁的两个孩子的母亲正在自豪地从事她的第二份职业——牧场主。她的第一份职业,做母亲,培养了两个现在二十多岁的有成就的孩子;大女儿现在是一名执业律师,小儿子仍在读法学院。“我的生活非常幸运,”她用一种响亮、和蔼的语气说。尽管她不愿透露姓名,但LKS研究人员最熟悉她的是曼托瓦尼和兰道后续研究中的“7号患者”。5岁时她是一个健谈的孩子,但在5岁半LKS发作时,她开始口吃。“这很奇怪,”她说,她的声音清晰,带着令人羡慕的共鸣,像播音员一样,“这种‘大脑问题’发生在很久以前,现在仍然是我生活的一部分。”她记得那段时间只是“零星”的记忆和感觉。“好像我能听到一些东西——它们会进来,然后变得模糊不清,”她描述道。那时进行脑电图检查是一个“非常费力”的过程——尖锐的电极被按压在她的年轻头皮上。她的治疗在中央聋人研究所进行,她每周参加课程学习如何阅读、写作和说话,这是一项她记忆犹新的令人沮丧的挑战。“我仍然保留着笔记本和带有椅子或肉饼图片的闪卡——我不得不重新学习如何说话,”她说。她一直由兰道治疗到大约16岁,然后就读于密苏里州立学校,并嫁给了她的大学恋人。“我过着相对正常的生活,”她说,然后内省地补充道,“但我知道我与众不同。我感觉自己和学校里的其他孩子不一样。”

实话实说,LKS儿童确实与众不同。他们既神秘又罕见,令医学科学束手无策,半个世纪过去了,却鲜有明确的答案。然而,从这些孩子以及对待、接触和照顾他们所需的那种圣人般的性情中,我们有很多值得学习的东西。“我们都把口语视为理所当然,”拉乔瓦说。“我们醒来,向家人问早安,能够表达我们的愿望、需求和情感。交流让我们彼此建立联系。想象一下,如果有一天你无法用口语与你所爱的人建立联系。想想那种被困住却不知如何解脱的感觉。想想你将会感到的焦虑和沮丧。这就是这些孩子所经历的。通常,这些孩子被过早地忽视了。然而,只要稍加时间和关注,我们就能看到一个渴望被倾听的幼小孩子。他们障碍的深度不仅对孩子,而且对整个家庭的影响,凸显了为这种疾病找到永久治疗和治愈方法的必要性。”

至于科迪,LKS发病七年后,医生们没有发现任何显著进展。截至目前,他的家人正计划在他21岁完成学业后,将他安置在成人残障人士住所。“我有一张科迪小时候在Kids’ Cove爬操场周围大铁丝网的照片,”贝丝说,“现在他甚至不知道围栏是什么。”现在断定科迪是否会步许多LKS孩子的后尘,或者他的脑电图是否会在15岁左右恢复正常,以及即使恢复正常,与LKS共同生活的后果会是什么,都还为时过早。目前,爱科迪的人们仍然充满希望,泰然自若地过好每一天。“11岁了,他仍然喜欢我抱着他坐在我腿上摇晃,就像他还是个婴儿的时候一样,”他的奶奶微笑着说。