三项新研究——两篇发表在《自然》杂志上,第三篇发表在《科学》杂志上——分析了数十位古代人类的遗传物质,绘制了人类迁徙、语言传播、乙型肝炎病毒和马匹驯化在广阔的欧亚草原上传播的新图景。作者承诺,为这些论文测序的古代基因组——后续还将有更多发现——代表了有史以来研究过的最大规模的古代人类DNA集合。

欧亚草原几乎不间断地从匈牙利延伸到中国,数千年来一直是许多骑马战士文化的家园,其中最著名的是斯基泰人、匈奴人和蒙古人。大多数研究人员认为,正是这些广阔的草原,马匹首次被驯化,印欧语系也在此传播。

然而,关于欧亚草原历史、谁何时创新了什么、谁去了哪里的确凿证据却很少,这使得学者和业余考古学家都对细节争论不休。

今天,由丹麦进化遗传学家Eske Willerslev领导的一项大规模项目,为长期困扰该领域的某些问题提供了新的答案——包括一些令人惊讶的答案。让我们骑上双螺旋发现之旅吧。

构建基因组帝国

《自然》杂志上的这篇主要论文报告了对137个古代人类基因组的测序结果,这些基因组跨越了草原尺度的历史,从公元前2500年左右到16世纪。根据Willerslev的说法,这些基因组来自欧亚草原的广大区域,代表了有史以来最庞大的古代人类基因组信息集合。

关于这项研究有一个需要注意的重要限制:遗传学家通常会多次重复测序以获得更详细和准确的结果。然而,在这项研究阶段,古代基因组平均只测序了一次。

在周二的新闻发布会上,团队成员表示,他们正在根据材料的状况继续工作;有限的保存下来的古代DNA以及其他问题,可能使得对某些样本进行重复测序变得不可能。

从积极的方面来看,在处理如此大量的古代遗传物质时,团队能够改进采样过程,使其更有效、更便宜、更精确。

新的信息尤为宝贵,因为考古学和语言学证据,以及一些早期、更有限的遗传学研究,未能揭示欧洲和亚洲人口在草原上潮涨潮落过程中事件的清晰时间顺序。

然而,从遗传学上讲,根据今天的研究,似乎早在5000年前就生活在草原上的早期西欧亚农民,在随后的几个迁徙浪潮中,逐渐被东亚血统的骑马战士所取代,这些迁徙一直持续到历史时期。

在周二的新闻发布会上,Willerslev将人口转型与马匹驯化联系起来,马匹驯化最早发生在欧亚草原的某个地方,并开启了一个新的机动时代:“草原就像一条巨大的高速公路,突然你获得了一辆汽车:马。一切都变得疯狂了。”

斯基泰人和其他惊喜

标志性的斯基泰人的爱好者,这是一支以其战士和精美的金属制品而闻名的游牧马文化,他们可能会对这项研究关于其备受争议的起源的发现特别感兴趣。一些学者将斯基泰人的起源地定在里海和黑海之间的狭窄地带——北高加索,而另一些人则认为这些马背上的民族起源于西伯利亚并向西迁徙。

斯基泰人擅长金属工艺,经常描绘马匹,这是他们文化的核心。(图片来源:维基共享资源)

然而,Willerslev及其同事发现,斯基泰人尽管有着相当统一的文化,但在基因上却具有多样性,不太可能只有一个地理起源点。研究的主要作者Peter de Barros Damgaard说,他们是一个“没有国家的战士部落联盟”,至少有些成员起源于先前提出的斯基泰人发源地的两个地区。

斯基泰人,以及之后的匈奴人和蒙古人,都依靠马匹崛起。今天在《科学》杂志上发表的相关研究(由Damgaard、Willerslev和同事撰写)利用基因学深入探讨了关于马匹驯化起源和传播的现有理论。在这项研究中,团队分析了74个古代人类基因组,年龄从500年到11000年不等,以及来自欧亚草原现代人群的额外基因数据。

从考古学上看,最早关于马匹驯化的确凿证据来自哈萨克斯坦北部和东欧亚草原:5000多年前在那里狩猎和放牧的波泰文化。在东部波泰文化时期之后不久,亚姆纳亚文化和相关的阿法纳西耶沃马文化出现在了西部欧亚草原。

由于这些文化的时期,人们曾提出两者之间存在直接的遗传联系。然而,今天这项研究的作者发现,波泰文化与后来主要是牧民的西部草原文化之间没有遗传联系的证据。

作者说,这两个群体之间缺乏联系,暗示了关于马匹驯化本身的一些有趣之处。马匹似乎首先被狩猎采集者而非农民驯化,而农民负责了绝大多数的动物驯化。事实上,据我们所知,只有狗和驯鹿是由狩猎采集者驯化的。

尽管波泰人显然是第一个驯化马匹的,但这并不意味着他们是唯一的驯化者。事实上,正如今年早些时候发表的一项独立的遗传学研究所示,著名的普氏野马,曾被认为是地球上最后真正的“野生”马匹,实际上是波泰马的后代。这意味着今天大多数家马都不是波泰的近亲,并且至少还发生了另一次马匹驯化事件,很可能仍在欧亚草原上。

普氏野马最终并非那么野。 (图片来源:Lee Boyd)

最终并非那么野。 (图片来源:Lee Boyd)

《科学》杂志的研究还发现了从西欧亚草原迁徙到南亚的两波移民证据,这一话题一直备受考古学家和语言学家的激烈争论。尽管亚姆纳亚文化和阿法纳西耶沃文化被认为是迁徙到南方并将西欧亚遗传特征引入南亚人群的最有可能群体,但今天这篇论文的作者发现没有证据表明这两个群体进行了迁徙。

相反,研究团队发现了两波迁徙到南亚的迹象:一波非常早期的迁徙发生在青铜时代之前(排除了早期青铜时代的亚姆纳亚和阿法纳西耶沃文化),第二波发生在晚青铜时代,即3200-4300年前,这可能将印欧语系引入了该地区。

在大家为此发现而激动之前(尤其是你们这些亚姆纳亚文化的拥趸,有时会令人讨厌),重要的是要记住,这些是早期发现。它们令人兴奋,但仍然是早期的。虽然古代基因组数据库在数量、地理和时间范围以及质量上都在增加,但仍有大量信息有待发现,并与考古、语言和历史记录相协调。

毕竟,科学就是这样运作的。随着新证据的出现,你必须修正,有时甚至放弃你的假设。

B队

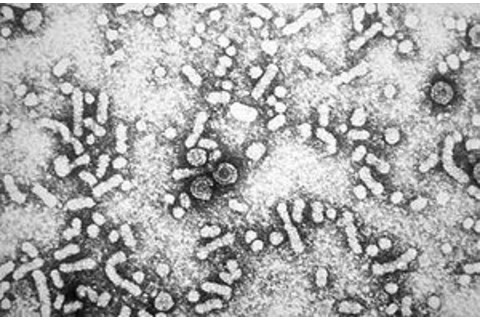

第二篇《自然》论文结合了第一篇论文中测序的137个古代人类基因组以及先前在其他研究中报道的古代基因组信息。然而,这里的目标与其说是关于人类基因组,不如说是关于潜藏在宿主内的不受欢迎的访客。具体来说,作者在25个人类样本中识别出了十二个完整或部分的乙型肝炎病毒(HBV)基因组,其中包括至少一种现已灭绝的病毒株。

其中一个HBV基因组大约有4500年的历史,是迄今为止获得的年代最久远的此类病毒遗传物质。

这些发现之所以重要,有几个原因。超过2.5亿人患有虚弱的慢性HBV感染,每年有许多人因其并发症死亡。现代毒株的研究因其遗传复杂性和不稳定的突变率而受到阻碍。测序古代HBV毒株将有助于研究人员重建病毒过去如何突变以及未来可能发生什么,从而可能带来更好的治疗方法。

乙型肝炎病毒 (图片来源:维基共享资源)

(图片来源:维基共享资源)

更广泛地来看,仅仅团队就能够确定在长达4500年前的单个样本中存在特定病毒株的事实,这表明可能可以找到其他同等年代的病毒,并了解它们的起源和进化。

通过这些古代祖先携带的病毒遗迹,也有可能追踪人类的迁徙。

Willerslev指出,团队成员仍在筛查今天研究中的古代人类基因组,以寻找其他细菌和病毒,但到目前为止,约有10%的个体样本存在某种类型的病原体,而研究中的牙齿样本中约有一半含有感染证据。

“这无疑打破了我对青铜时代的美好幻想,”Willerslev干巴巴地说。