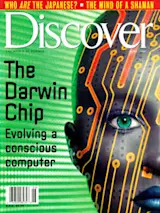

“看,一只漂亮的羊被杀了,”考古学家戴夫·惠特利指着一块岩石说。惠特利并没有产生幻觉。走近岩石,可以看到一幅雕刻:一只带角的羊和一个手持弓箭的人,这是1500年前肖肖尼人制作的岩画。

产生幻觉的是那个肖肖尼人。惠特利说,他是一名萨满,来到加利福尼亚莫哈维沙漠的这个峡谷进行求道之旅。大角羊是他的灵魂向导。杀死羊是象征着通过致幻恍惚进入超自然世界。

你明白为什么惠特利曾因此受到一些批评。30年来,关于这类岩画的主流理论一直是它们与狩猎有关。人们普遍认为,美洲原住民相信描绘猎物会神奇地使这些生物大量出现。从表面上看,狩猎魔法的解释似乎有道理。科索山脉峡谷中约10万幅岩画中,51%是大角羊,13%是男性。很长一段时间没有人质疑这一点。

问题是,肖肖尼人并不怎么吃羊肉。“我们查看了1万块骨头,只有1块是大角羊的,”惠特利说着,抖了抖身上的羊毛披肩。如果没有披肩,你很难猜出这个人的职业。他面色红润,穿着格子衬衫,也可能是出来打野鸡或修理倒塌的围栏的。他补充说:“如果他们要用他们吃的东西来制作岩画,那岩石上就应该到处都是兔子。”尽管惠特利大部分时间都在加利福尼亚州菲尔莫尔的家乡经营一家文化资源管理咨询公司,但他的背景是研究和学术,曾在加州大学洛杉矶分校(他仍在教学)以及约翰内斯堡威特沃特斯兰德大学的岩画研究部门工作。

惠特利和少数同事的与众不同之处在于,他们愿意偏离考古学的常规原理,涉足人类学和心理学的腹地。惠特利查阅了公元1200年到上世纪末居住在科索山脉(位于内华达山脉以东的一系列小山脉)的肖肖尼部落和派尤特部落的民族志。民族志是通过访谈和田野人类学家的观察,对传统文化中人们生活进行详细描述的资料。

通过民族志资料,惠特利了解到,萨满制作岩画的地方被认为是通往超自然的门户;岩石中的裂缝和洞穴被字面解释为通往彼岸的开口。岩画本身——用石英块雕刻而成——据说描绘了萨满在恍惚中获得的幻象。大角羊被称为专门用于祈雨的灵魂向导。一份民族志资料引用了萨满的故事,他们远从犹他州来到这些峡谷寻求降雨。

莫哈维沙漠的年平均降雨量约为四英寸,似乎不太适合举行求雨活动。这是一片尘土飞扬、荒凉的景象,一片干枯的、多灌木的鼠尾草和盐灌木丛。约书亚树的刺状睫毛膏般细长的树枝朝各个方向伸展,通常指向虚无。我们正在徒步的羊峡谷是一条干涸的河床。

“这确实很奇怪,”惠特利承认,“直到你意识到美洲原住民萨满仪式遵循象征性反转的原则。自然界是干燥的,而它的超自然对应物则是相反的。”

为什么考古学家以前不费心去查阅民族志呢?惠特利说,部分原因在于有一种观念认为史前时期必须用它自己的方式来解释。如果我们参考民族志,那么我们就假设过去和现在相近,那么考古的意义何在呢?考古学家们有一个根深蒂固的预设,那就是因为事物会随着时间而变化,所以时间导致事物变化。但这并非总是正确的。萨满仪式已经持续了几个世纪没有改变。

故事的另一部分是,很少有考古学家真正对确定岩画的起源和意义感兴趣。惠特利是第一个撰写解释岩石雕刻(技术术语是岩画;岩石绘画是壁画)论文的美国考古学家。考古学家一直倾向于将对仪式和信仰的研究视为不如对技术和生计的研究那么科学和相关。就像那张汽车贴纸上写的:‘拥有最多玩具的人获胜,’惠特利说。在我看来,这是一种非常肤浅、物质主义的人类文化观。”

为了说明他的观点,惠特利举了澳大利亚原住民的例子。“你可以从澳大利亚中部到海岸划一条线,然后在这条线上描绘一系列不同的原住民文化。如果你观察他们亲属制度的复杂性以及他们技术和工具的复杂性,你会发现一种完美的逆关系。沿海群体拥有复杂的技术,并且倾向于使用大量工具。在澳大利亚中部,情况更像是科索斯山脉。那些人几乎赤身裸体地奔跑,仅凭智慧生存,但他们拥有令人费解的复杂亲属制度。它构建了他们社会生活的方方面面。那么,这种复杂的认知心理结构与这些人制作的工具相比,哪个更重要呢?”

惠特利停止说话,目光投向我的登山靴。“你正踩在一只羊上。”科索山脉的艺术并非全是羊和带羽毛和角的火柴人。惠特利头顶上方是一个用网格线填充的圆圈,像一个扁平的苍蝇眼睛。峡谷对面,一条正弦波蛇形穿过一块巨石。旁边是一个嵌套曲线的弧形,像猛犸象指纹的碎片。抽象图案随处可见于巨石之间——网格、交叉线、锯齿形、曲线、螺旋形。它们迷幻、涂鸦般,没有任何可识别的意义。多年来,关于这些标记的考古学理论都属于猜测。地图?月经日历?冬至天文台?别想了。我们去挖个霍根屋吧。

还有一个地方你可以可靠地看到这些图像,那就是你的脑海里。在20世纪60年代,神经心理学家开始对意识改变状态的视觉图像进行分类。服用LSD或麦司卡林受试者会躺在床垫上,向研究人员的录音机描述他们的幻象。幻觉体验的第一阶段——无论是通过药物、感官剥夺、禁食还是有节奏的运动引起的——都以反复出现的几何图案为特征,这些图案被称为磷光幻视或内视图案。最常见的七个类别令人熟悉:网格、平行线、圆点、锯齿形、嵌套曲线、曲折形和螺旋形。

惠特利并不是第一个注意到这种抽象图像与岩画之间相似之处的人。在20世纪50年代,一位名叫马克斯·诺尔的德国神经心理学家注意到,通过电刺激(后来是LSD诱导)出现在他受试者视野中的图案与南非岩画中常见的抽象图案之间存在相似性。在1970年《科学美国人》上的一篇文章中,心理学家杰拉尔德·奥斯特强调了史前洞穴壁画中类似磷光幻视的图案。

最早加入的考古学家之一是大卫·刘易斯-威廉姆斯(David Lewis-Williams),他是威特沃特斯兰德大学认知考古学教授兼岩画研究部门主任。刘易斯-威廉姆斯在圣布什曼的古代岩画中发现了七种常见的内视图案的例子。他还在民族志中发现证据表明圣萨满通过恍惚状态来治愈疾病和祈雨,并将他们的恍惚幻象记录在岩石上以保存它们。(科索肖肖尼人相信如果他们忘记了他们的幻象,他们就会死去——这是促使他们记下这些幻象的强大动力。)刘易斯-威廉姆斯的岩画解释神经心理学模型不仅包含了抽象图像,还包含了在恍惚后期出现的具象图像。

肖肖尼族和派尤特族的萨满并没有像人们通常认为的那样服用佩奥特仙人掌或曼陀罗。他们进入恍惚状态的途径是异常浓烈的本地烟草、睡眠不足、感官剥夺(这里的峡谷像坟墓一样寂静)和禁食的结合。

有点令人惊讶的是,考虑到他的兴趣,惠特利本人从未尝试过致幻剂。“我所做的就是,我经常采访考古野外考察队。”他确实经历过一次内视现象,当时有人用一个沉重的推车从他脚上压过。“砰!”内视现象。就像漫画家在某人的脚趾被保险箱砸到时,画在他头周围的那些东西一样。那些人对这个很了解。

漫画家并非唯一对内视现象和意识改变状态有深入了解的艺术家。惠特利说,被尊为抽象艺术部落长者的瓦西里·康定斯基曾在1881年的一份心理学期刊上发表了一篇关于偏头痛前兆内视现象的论文。惠特利还说,康定斯基研究过萨满教和潜意识在艺术中的作用,这影响了他从具象艺术到抽象艺术的转变。他的画作充满了内视形式。

“Entoptic”意为“眼内”。人们认为这些几何图案源自光学系统本身。惠特利说,在某些情况下,你基本上看到的就是你眼球里的东西。视网膜血管和飞蚊症——那些在视野中蜿蜒的模糊线条——可能是圆点和蜿蜒线内视现象的解剖学灵感来源。同心圆、螺旋形和网格很可能是由视皮层和视网膜中放电的神经元产生的。

在意识改变状态图像的第二阶段,大脑开始介入并试图理解呈现在它面前的涂鸦。这是大脑的工作:它们解码视觉输入,将其与记忆库中存储的经验进行匹配。如果匹配成功,图像就会被识别。大脑如何解释内视图像取决于大脑主人的状态。心理学家M. J. 霍洛维茨在1975年的《幻觉:行为、经验和理论》中写道,同一个模糊的圆形物体,“……可以被‘幻化’成一个橙子(如果主体饥饿)、一个乳房(如果他处于性欲高涨的状态)、一杯水(如果他口渴),或者一个无政府主义者的炸弹(如果他充满敌意或恐惧)。或者,如果他是一个进行祈雨求道之旅的萨满,就会幻化成一只大角羊的身体。”

为了演示,惠特利带我去看一幅大角羊的雕刻,它更多的是角而非羊。三道平行的弧线像彩虹一样,从羊的头延伸到尾巴。惠特利认出这是内视图案:嵌套曲线或悬链线曲线。角的尺寸,以及有三只而不是两只的事实,表明这些曲线先出现,然后萨满将其解释为角。

峡谷下游几百码处,惠特利指着一个奇幻的生物,就像儿童分页书里那种长颈鹿的头安在猴子身上,还长着袋鼠腿的生物。这个形象长着鸟爪般的脚,直立的人形身体,以及向下卷曲的大角。

这是刘易斯-威廉姆斯神经心理学模型中第三阶段的例子:完整的幻象。萨满们不认为它是一个幻象。对他们来说,它是一个平行的现实;他们已经进入了超自然领域。关于意识改变状态的文献描述了所涉及的感觉变化。根据刘易斯-威廉姆斯的说法,“这种向具象图像的转变也伴随着生动性的增加。受试者停止使用明喻来描述他们的经历,并断言这些图像确实就是它们看起来的样子。”

那个长着角的人就是萨满本人,在他的幻象中,进入超自然世界并变形为他的灵魂向导。最初关于角的假设是它们是狩猎伪装。这在未仔细思考前似乎有道理。但惠特利观察到,这会太重了。此外,美洲原住民也系统性地否认了这一点。

萨满脚上的鹰爪可能是进入超自然世界的一个常见比喻的一部分:飞行。(许多半人半兽的岩画——既是动物又是人类的生物——也有翅膀代替手臂。)这可能与在意识改变状态的第三阶段经常出现的漂浮出体感有关。

“看,这个人一只手有六根手指,”惠特利说。“显然不是一个正常人。”这再次符合关于意识改变状态的文献。想象中的多余手指是一种常见的幻觉。

那些不忙着变成羊的人形生物正忙着用弓箭射击羊。在远西美洲原住民文化的传说中,死亡是进入超自然世界最普遍的隐喻。(此时,根据惠特利的说法,萨满已经变成了他的灵魂向导,两者被认为是可互换的。)惠特利引用了神话中萨满角色郊狼的例子,他通过死亡或被杀死开启了许多冒险,随后各种超自然事件接踵而至。从生理层面来看,这个隐喻是说得通的。想想一个人进入恍惚状态时会发生什么:他的眼睛会翻白,他可能会瘫软无力并失去意识,他可能会流鼻血。惠特利今天向我展示了这里的一些大角羊的例子,它们的鼻子里有线条流出。

长角萨满旁边是一个萨满,他的头上似乎伸出截断的高尔夫球杆,或者可能是音乐四分音符。惠特利坚称它们是加州鹌鹑的顶髻羽毛。它们确实很像你在这些鸟头上看到的摇摆装置,但将此与飞行隐喻联系起来,在我看来有点牵强。

事实证明,这可能与飞行隐喻无关。惠特利解释说,祈雨萨满会佩戴独特的头饰,上面装饰着鹌鹑头羽。了解你的民族志。并非所有岩画都符合岩画的神经心理学模型。霍皮人在朝圣期间在岩石上雕刻氏族符号。北部平原部落用象征性的战争功绩描绘装饰景观。我们面前立石上的雕刻不符合任何既定类别。惠特利不知道是谁制作的,也不知道为什么。上面写着,E = mc2。

考虑到这个峡谷位于被称为“中国湖海军航空武器站”的百万英亩绝密实验室和导弹试验场内,它很可能是军事人员所为。即使雕刻的是一只羊,惠特利也不会被愚弄,相信它是早期美洲原住民雕刻的。他可以凭肉眼判断岩画,通过雕刻区域变黑的程度,大致判断它的年代。我们的小相对论铭文,相对而言,是全新的。蚀刻仍然呈现白色。惠特利说,大约500年后,一种棕色的“污垢”开始变得可见。这种“污垢”在学术界被称为岩石漆,来源于岩石表面的微生物。微生物代谢落在岩石上的灰尘中的锰,代谢产物积聚在岩石表面。随着时间的推移,不同的微量元素以不同的速率从岩石漆中浸出。通过计算浸出的物质及其数量,年代学家可以了解岩石漆存在了多久,从而推断出雕刻的年代。这可以与对岩石漆积累在岩画上的地衣和花粉等有机材料进行放射性碳测年的结果进行比较。这两种方法都不特别精确,但结合起来足以将年代确定在几百年之内。

虽然科索地区最古老的岩画可能制作于16500年前,但绝大多数都在1500年以内。惠特利有一个理论来解释该地区萨满教的突然兴盛。对这段时间的考古记录进行检查发现,该地区村庄的废弃数量急剧增加。可能的原因是:大约800年前,该地区遭受了严重干旱,导致了前所未有的祈雨活动的激增。

在一次奇异的象征性气象反转中,乌云密布。在聚集的灰色背景下,十几只加拿大雁以完美的V字形飞行,仿佛接到了基地指挥官的命令。

科索山脉的岩画绝非世界上最古老的。法国著名的拉斯科和肖维洞穴壁画分别可追溯到15,000年前和30,000年前。由于30,000年前还没有人类学家出现,因此这些民族没有留下民族志。部分原因在于此,欧洲岩画考古学家对萨满教、神经心理学模型迟迟不感兴趣。这种怀疑也可能与欧洲考古学和人类学的分离有关;它们不像在美国那样,通常属于同一个学术部门。

1992年,惠特利邀请了法国考古学家让·克洛特(Jean Clottes),这位世界著名的旧石器时代洞穴壁画学者来到莫哈维沙漠,并向他介绍了自己的观点。克洛特并不容易被说服。尽管法国和西班牙的岩画中确实包含经典的内视图案,但克洛特看到了太多不符合这一模型的其他图像。

“接下来的两到三年里,”惠特利说,“我再次带他回科索斯,他开始阅读民族志文本。”最终,克洛特跨越了分歧。当1995年发现著名的肖维洞穴后,克洛特打电话给惠特利时,惠特利知道他已经说服了他。他对我说,‘这里有一只人兽同体生物!’”

接受理论的内视部分很容易;岩画与神经心理学论文中幻觉描述的相似之处太引人注目,无法忽视。第三阶段的幻象则不太清楚。奇怪的是科索萨满幻觉的统一性。科索山脉发现的大约10万幅图像绝大多数属于六个类别之一:大角羊(51%)、人类(13%)、其他动物(5%)、武器(2.4%)、药袋(1.3%)和几何(内视)图案(26%)。然而,非萨满药物诱导的恍惚幻觉是无限多样的。惠特利对此的解释是,萨满可能一直在练习某种形式的清醒梦。在特殊眼镜的帮助下,当眼睛开始出现快速眼动睡眠的特征性运动时,眼镜会闪烁灯光,清醒梦者达到一种介于意识和无意识之间的状态,这使他们能够像看电影一样观看自己的梦,据说甚至可以影响情节并指导结果。民族志中没有提及这种做法。然而,正如惠特利指出的,这并不意味着它没有发生。他说,这可能是一个岩画补充民族志知识体系的例子。

回到峡谷口,一片迷雾中出现了一个景象:四匹野马并排奔跑,马鬃像白色的水一样波纹荡漾。它们突然出现,又突然转身消失在薄雾中。对于“启示录的四匹马”的评论,惠特利扬了扬眉毛。军队驱逐这里的拓荒者时,有些马被留下了。有些事物不如它们看起来那样具有象征意义。而有些则不然。