我只见过一次车祸,而且我记得非常清楚。我当时正开车回家,迎面驶来的汽车突然冲向中央隔离带。它的引擎盖像纸一样瘪了下去,车尾离开了路面,旋转了 180 度,然后在一片尘埃中摔回地面。这一切都发生在几秒钟内,所以细节可能与我记忆中的不同。但当时我感受到的情绪仍然很生动——看到的震惊、对乘客的恐惧、对发生了什么事的困惑。

许多研究表明,人们对创伤性或令人震惊的事件的记忆尤其清晰。即使是听闻一个令人震惊的事件,而不是亲眼目睹,也能产生异常清晰的回忆。我们中的许多人仍然记得,当我们得知戴安娜王妃或约翰·F·肯尼迪等著名人物去世时,我们身在何处(我是上厕所时得知戴安娜去世的消息的)。

科学家们认为,这类事件会触发一个过程,产生一种非常特殊且异常生动的记忆,称为“闪光灯记忆”。这个概念自 20 世纪 70 年代就存在了,但闪光灯记忆确实存在的证据却不一致。

Tali Sharot 和来自纽约大学的同事们决定通过研究人们回忆创伤性事件时的大脑活动来寻找确切的答案。进行这类实验通常在伦理上是不可能的——毕竟,你不能为了科学而故意给某人造成创伤。但 Sharot 却不需要这样做——不幸的是,21 世纪已经为我们提供了相当多的创伤。

2001 年 9 月 11 日,纽约人民经历了大规模的恐怖和毁灭。如果说有什么事件会导致闪光灯记忆的形成,那一定是这个事件。Sharot 招募了 24 名亲身经历过世贸中心袭击的人,并让他们回忆袭击事件,或者回忆另一个夏天的随机事件。

她发现,离袭击地点(曼哈顿下城)较近的人,其记忆与离袭击地点(曼哈顿中城)两倍远的人有明显不同。曼哈顿中城组回忆 9/11 事件的方式与他们回忆普通事件的方式相同。但曼哈顿下城组回忆 9/11 经历时更加生动、强烈和自信,并且给出了更长、更详细的描述。他们报告说看到了“熊熊燃烧的塔楼”、“闻到了烟味”和听到了“人们的哭喊声”。

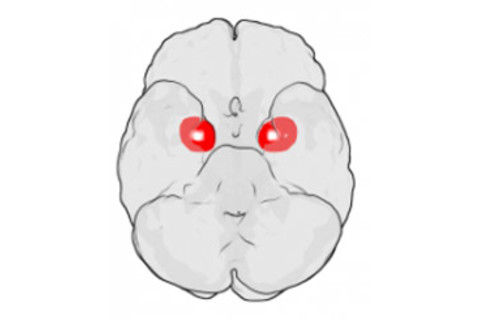

Sharot 不满足于仅凭描述,她使用脑部扫描仪来查看这些差异是否在志愿者的脑中也有体现——特别是,在被称为杏仁核的小区域,这是大脑的情绪控制中心。杏仁核会影响记忆的长期存储方式,动物研究表明,应激激素会影响这种存储。果然,当要求他们回想 9/11 事件时,曼哈顿下城组的左侧杏仁核活动明显增强,而曼哈顿中城组则没有。

尽管有这些结果,Sharot 在断定传统意义上的闪光灯记忆确实存在方面仍然持谨慎态度。尽管如此,她的研究清楚地表明,经历一个令人震惊的事件会产生一种与日常琐事截然不同的、异常生动的记忆。这些记忆——无论是闪光灯记忆还是其他——都是通过一种涉及杏仁核的特殊心理途径形成的。

Sharot 的脑部扫描还发现了更令人意外的结果。当曼哈顿下城组想到 9/11 事件时,他们海马旁皮层的活动也比正常情况低。大脑的这个区域被认为参与处理和识别场景或事件的细节。如果在震惊的情况下,其神经元活动减弱,这就可以解释为什么经历震惊事件的人们会记得他们的感受,但却无法可靠地提供细节。

在 2005 年悲惨枪击事件Jean Charles de Meneses 期间,目击者的证词被证明是极其不准确的,关于他的衣着、警方行动和开枪次数的一手描述明显相互矛盾。如果令人震惊事件的记忆中,情感比细节更受重视,那么我们能真正信任多少目击者证词呢?

参考文献:T. Sharot, E. A. Martorella, M. R. Delgado, E. A. Phelps (2007). How personal experience modulates the neural circuitry of memories of September 11 Proceedings of the National Academy of Sciences, 104 (1), 389-394 DOI: 10.1073/pnas.0609230103