2007年5月4日傍晚,大约7点30分,一位名叫迈克·厄姆施德(Mike Umscheid)的年轻预报气象学家开始追踪俄克拉荷马州北部的一场风暴。他看着它在短短15分钟内,从雷达显示器上的“一个小光点”发展成一个超级单体——俗称强雷暴。“它发展得真快,”他回忆道。当时正值龙卷风高发季节,厄姆施德和堪萨斯州道奇市国家气象局的其他三位气象学家受托负责该州西南部27个县的安全。

他追踪的风暴异常剧烈;它保持了六个半小时的威力,周期性地产生了大约22个龙卷风。但风暴区域人口稀少,28岁的厄姆施德认为强风会无害地扫过空旷的田野。晚上9点19分,他使用一个他称之为“巧妙小工具”的预报和预警软件,绘制了一个多边形,以规划一个日益强烈的龙卷风的轨迹。“哦,我的天哪,”他想,“它正在向北转。”

在不到20英里的北部,是堪萨斯州的格林斯堡小镇——人口约1500人——正好处于高风险区。此时,厄姆施德知道,每提前一分钟预警都会减少伤亡人数。他迅速校对了计算机生成的预警文本,然后点击了发送按钮。

生活在“龙卷风走廊”中心地带的格林斯堡居民,习惯了听到预示风暴来临的警报,尤其是在龙卷风高发季节,即4月至6月。因此,5月4日的紧急警报并不那么不寻常。54岁的约翰·哈尼(John Haney)加满油箱后回家,他和妻子试图堵住家里的窗户。59岁的按摩师卡门·伦弗罗(Carmen Renfrow)带着她的三只狗和一只猫,前往她姐姐的地下室。在这个广阔、人口稀少的大平原小镇上,其他人也做了类似的事情,他们无从得知即将袭击他们的力量有多大。

龙卷风预报仍然令人沮丧地不可靠,平均预警时间只有13分钟,误报率约为75%。应用于实时发生的事件时,预测似乎是一个过于宏大的术语,因为它通常只是雷达上或开阔田野中的一次目击,然后是“看,风暴有一个钩状回波!”的惊呼。然而,每年春季和初夏,大约有1000个不同强度的龙卷风席卷美国中部各州,该地区的居民都依赖这些最后一刻的警报来知道何时寻求庇护。

大约15年前,大多数测量龙卷风速度和揭示其结构——改善预测所需的基本数据——的尝试都徒劳无功。这并非因为缺乏努力。一个总部设在俄克拉荷马州诺曼的少数气象学家,几十年来一直采用巧妙的方法:仪器探测器、气象气球和小型雷达系统。然而,成功率仍然很低。即使在最好的情况下,研究龙卷风的复杂性也是三重的。首先,它们以突然和短暂著称,因此必须迅速应对。其次,它们可能是致命的,所以接近和逃离它们都必须小心谨慎。第三,如果没有重型设备,科学任务会反复失败,但重型设备往往与第一和第二点冲突。尽管国家气象局的大型固定雷达系统可以对超级单体(即孕育龙卷风的风暴)进行不错的扫描,但它们对于研究较小现象的科学价值有限。除非涡旋恰好撕裂性地经过Nexrad(下一代雷达)站,否则图像会太远太模糊而无法使用。要获得最佳统计数据和结构图,你必须站在这些风暴几英里范围内,这些风暴有时强到足以掀翻建筑物。

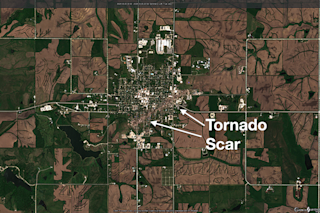

堪萨斯州格林斯堡,2007年5月 | 图片由Greg Henshall/FEMA提供

在那个五月傍晚,当厄姆施德值守时,世界上两位最著名的龙卷风专家正分别穿越堪萨斯州,希望能近距离观察。气象学家约书亚·伍尔曼(Joshua Wurman)和霍华德·布卢斯坦(Howard Bluestein)拖着笨重的雷达和传感器设备沿着道路行驶,全天都在追踪同样不稳定的天气模式。作为俄克拉荷马大学的前同事,两人都是麻省理工学院的毕业生,他们经常在大平原和世界各地的会议上相遇。他们敏锐地意识到彼此的进展,并建立了能力不断增强的风暴追踪车队。

布卢斯坦是两人中年纪较长的一位,他是一位狂热的摄影师,一直被龙卷风神秘的美丽所吸引。如今,这位博学多才的知识分子偏爱任何有效的方法,无论是协同数值建模还是积极的追逐。伍尔曼则更多地受到未知事物的挑战所驱动,并乐于接受极端的挑战。他在大部分季节里都是一个游牧者,与他的团队顽强地追逐风暴,随遇而安,他把自己视为15世纪探险家的现代版。“他们当时在寻找新大陆。我们也在以自己的方式寻找,”他说。

作为诺曼原小组的创始人之一,布卢斯坦倾向于在最具潜力的日子里,从这个大学城进行短暂的出击。2007年5月4日就是这样的一天——至少在屏幕上是如此。实际上,来自国家气象局的宏观数据并未转化为危险的环流。相反,布卢斯坦和伍尔曼一直面对着一片晴朗的天空,直到黄昏前。看起来两位科学家都无法更接近他们都认为是终极问题的答案:龙卷风是如何诞生的?

他们任务的成功,除了天气之外,还取决于伍尔曼的一项技术创举——移动雷达车。十多年前,他找到了用强大的、快速扫描的全尺寸雷达追逐和拦截初生龙卷风的方法,这一突破最终大大提高了捕捉这些变幻莫测的“幽灵”的几率。在他们的轮式多普勒雷达(DOW)的协助下,伍尔曼和他的团队积累了一个无与伦比的数据库:截至本季开始,已有141个龙卷风的剖面图。DOW是一种平板卡车,配备液压支脚以增加稳定性,一个在操作模式下可旋转的大型雷达碟形天线,以及一个发出三厘米微波的八英尺天线。当这些波被雨水、冰雹、空中碎片甚至昆虫反射回来时,它们会创建风暴活动的图像并指示风速。

每一次风暴追逐都始于评估超级单体将在何处形成,其依据是多种因素,从所谓的干线(分离湿润和干燥空气)的位置到高空风的速度。超级单体通常彼此靠近出现并成群移动。由于它们释放的冷空气会干扰龙卷风的形成过程,伍尔曼专注于那些与前进的方阵有些隔离的风暴。当一个超级单体分裂成两半时(这种情况经常发生),伍尔曼和布卢斯坦会瞄准“右移者”——那些逆时针旋转的,它们往往更强大。然而,仍然无法保证龙卷风一定会形成。

五月初的那天,当光线渐渐暗淡时,伍尔曼的预报员们正在想,是否有任何在行驶范围内的云团能积聚足够的能量达到超级单体状态。渐渐地,他的团队向北移动,远离格林斯堡,朝向内布拉斯加州边境附近屏幕上出现的一个不稳定区域。“我有点担心这是一场虚张声势的把戏,”伍尔曼说,他已接受了现在是在玩一场碰运气游戏的想法。

布卢斯坦早些时候在堪萨斯州南部因爆胎被耽搁了几个小时,他一如既往地决定依靠视觉线索。他向西南方向望去,发现一场风暴正在逼近。“它有一面墙云、一条侧翼线、一个向后剪切的砧状云,以及北部一个降水区,”他说,“它看起来像一个正在形成的真正的超级单体。”布卢斯坦和两名研究生在距离183号公路约六英里处设立了观测点,这条南北走向的公路两旁是粮田和农舍。由便携式电池供电的X波段极化多普勒雷达安装在他们的卡车后部,稳定地扫描着。现在,令这位经验丰富的风暴追逐者惊讶的是,超级单体开始连续产生龙卷风,这种现象被称为周期性龙卷风生成。

“太美了,”几个月后布卢斯坦说,“只有你和风暴。你可以看到漏斗云降下来;它们被闪电照亮。”尽管他的电池几乎耗尽,他还是记录下了“我所见过的雷达上最巨大的龙卷风之一。它只是不断地变得越来越大。”

晚上9点36分,当这团旋转的空气以每小时约25英里的速度向北移动时,布卢斯坦和他的团队爬上卡车,准备回家。15分钟后,他们拦截到的其中一个龙卷风沿着格林斯堡的主街呼啸而过,将整个城镇卷起,然后将其以扭曲、破碎的碎片抛下。在其消散阶段,漏斗最有可能盘旋并短暂地回溯其路径。11人死亡,另有60人受伤。这是有史以来第一次测得的EF-5级龙卷风,是增强藤田级数的最高类别,也是自1999年以来最强大的龙卷风,估计最大风速为每小时205英里。格林斯堡镇几乎被完全摧毁。

卡门·伦弗罗是幸运的。她和姐姐以及宠物幸存下来,发现她的房子几乎完好无损。约翰·哈尼就没那么幸运了。他回忆说,当时他和妻子在地窖里,“你能听到房子里的每一块玻璃破碎的声音,然后你能听到房子被掀走的声音。接着就死一般的寂静,然后我们又听到了同样的声音。”虽然哈尼和他的妻子毫发无损地出来了,但他们后来只抢救出了足够装满一辆皮卡车后备箱的物品。

几分钟内,广播就播报了灾情。布卢斯坦驾车返回诺曼,感到“有点恶心。你不想听到你正在做一些有趣、刺激和有意义的事情——结果有人丧生,一个城镇被夷为平地。”与此同时,伍尔曼在内布拉斯加州边境附近旅行,得知布卢斯坦拦截了十年一遇的龙卷风。他竞争心强,加上一天的疲惫,称自己的误判为“彻底的失败”。

早在气象学成为一项全国性的观赏性运动之前,12岁的约书亚·伍尔曼就在费城郊区的自家后院搭建了一个简易气象站,搭建了一个木质庇护所,以保护他的仪器免受恶劣天气的影响,同时捕捉温度和相对湿度读数。1975年,在高中时,他花了220美元——他暑期打工的积蓄——购买了一套记录式温度计和气压计。“我只是一个有点书呆子气的准科学家,”他回忆道。

在麻省理工学院二年级时,伍尔曼决定他的未来将在气象学领域,却发现本科生没有相关项目。于是他自己拼凑了一个“跨学科科学”方向,最终进入了该校的博士项目。他曾一度退学,三年后又求情回来。这最终得到了回报,他在科罗拉多州博尔德的国家大气研究中心(NCAR)的博士后职位也一样。那时他已经是一名雷达专家了。不久之后,伍尔曼将把注意力从双基地雷达网络转向风暴追踪技术,一个他将彻底革新的领域。

当伍尔曼在1993年首次构想“轮式多普勒雷达”(Doppler on Wheels)时,他遇到了同事们的持续阻力。“我受到了相当大的质疑,”他回忆道,“他们说,‘你做不到。你不能把一个大型雷达带出去;那些东西不会工作。你不能在开车的时候扫描。你的电脑会崩溃。’有各种各样的原因,技术和后勤上的,为什么人们对做这件事持谨慎态度。”国家大气研究中心(NCAR)不愿支持这个想法。

伍尔曼曾是一名顽固的辩论选手,他在诺曼的俄克拉荷马大学最微薄的支持下,继续推行他的计划,他很快就搬到了那里。国家大气研究中心(NCAR)的资深科学家吉姆·威尔逊(Jim Wilson)说:“他就是那种有了想法,就不太担心没有钱购买这件或那件设备的人……他会乞讨、借用或偷窃——什么都行。他不会让行政部门阻碍他。”伍尔曼接着在短短四个月内“拼凑”了一辆原型雷达卡车,使用的是国家大气研究中心(NCAR)的废弃物和“军用剩余垃圾”。他的总预算是5万美元。“人们以前经常嘲笑我,因为雷达应该是花哨、精密的系统,有很多优秀的工程设计,而我却在用魔术贴和胶带把东西粘在一起,”他说。

1995年,在一项名为“涡旋”(Vortex,即龙卷风旋转起源验证实验)的巨大气象研究的最后几天,这种玩笑平息了。这是迄今为止最大的龙卷风野外项目。伍尔曼——在他的妻子林灿(Ling Chan)和另一位气象学家的帮助下——将装载着全尺寸雷达设备的DOW移动到龙卷风外环附近,该龙卷风以每小时约170英里的速度旋转,并捕捉到了这些强风的三维图像。隐藏的结构细节令人叹为观止:一个1800英尺高的碎片环,一个内部有下沉气流的中心眼,以及在漏斗中风速有序排列的证据。

“有一个巨大的盲区,我们立刻消除了那个盲区,”伍尔曼说。

威尔逊仍然对伍尔曼取得的成就感到惊叹。“在‘涡旋’项目中,NCAR有一架名为Eldora的飞机雷达,它也获得了一些非常好的数据,”他说。“如果把DOW雷达和机载雷达结合起来,很多我们今天对龙卷风的了解,很大程度上都来自于他们收集的数据。”

机载雷达每季运行成本约一百万美元,因此很少使用。伍尔曼的移动雷达卡车在过去十年中一直是最大的数据来源,包括1999年成功捕捉到的有史以来最强风的图像:每小时301英里。

四年后,伍尔曼受到成功的鼓舞,辞去了诺曼的终身教职,独自创业,在博尔德建立了强对流天气研究中心。他没有隶属关系,冒着被学术界同事轻视的风险,与电视探索频道建立了复杂的联盟,以维持他的车队运行。

弄清巨型风能集中区是如何形成的,并能够预测它们,是灾害科学中最重大、最紧迫的挑战之一。气象学家不断解剖实地观测数据并进行计算机模拟,以分离出导致龙卷风诞生的关键变量。

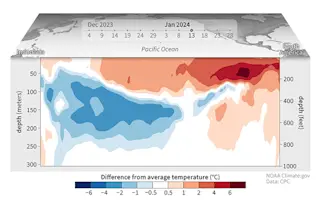

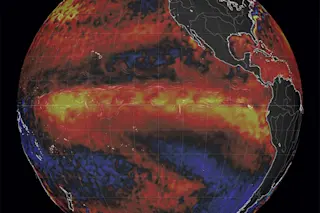

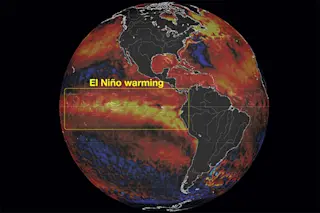

大多数龙卷风都在超级单体中形成。与在水体上形成的飓风不同,龙卷风倾向于在陆地上孕育(水龙卷是例外)。最危险的龙卷风在自身也令人望而生畏的风暴中滋生,这些风暴常常带来高尔夫球大小的冰雹、猛烈的阵风和能瞬间淹没道路的降雨。要成为超级单体,这些通常延伸到5万英尺高空的风暴必须包含一种旋转的风,称为中尺度气旋。在20世纪70年代和80年代,气象学家确定了构成超级单体的三个基本要素:能量来源、旋转来源和盖层。

“在春季的过渡季节,条件最常满足,”伍尔曼说。“那时我们仍然有来自冬季的强劲急流波,但我们也开始从热带,从墨西哥湾获得温暖、潮湿的空气。”较冷的、中纬度西风气流在东南地表气流上方急冲而过,创造了一个充满能量的环境。气流方向和速度的差异提供了旋转的来源。想象一个巨大的水平定向风车,伍尔曼说。在风车顶部,空气从一侧推动;在底部,空气从相反一侧推动。这些力共同使风车旋转。

风暴配方中的最后一个组成部分是盖层,一层通常悬浮在10,000英尺左右的暖空气。在上午和中午时分,它会捕获热量。“能量在白天随着地表加热而不断储存、储存、储存,直到最终有足够的热空气突破这个盖层并迅速释放出来,”伍尔曼说。此时,一场普通的雷暴就会发展。但在本已不稳定的环境中,风暴的上升气流和下降气流——即内部上升和下降的风——可能会使旋转从水平倾斜并拉伸到垂直。如果发生这种情况,风车的轴线会竖立起来,一个潜在危险的中尺度气旋就会形成。无害的风暴已经升级为超级单体,其旋转中心可能成为龙卷风的孵化器。

然而,这张图片中缺少了一些重要的东西。“大多数剧烈旋转的雷暴都不会形成龙卷风,”伍尔曼解释说。“只有十分之一到三分之一的雷暴会形成。我们并不知道那些会和不会形成龙卷风的雷暴之间有什么区别,这就是为什么发出的龙卷风警报有如此高的误报率,”他说。“此外,我们也不知道在这些风暴的生命周期中,它们会在何时形成龙卷风。”

只有通过检查大量的龙卷风拦截数据,伍尔曼才能了解其平均尺寸、旋转速度、前进速度、寿命等。伍尔曼指导的博士生柯蒂斯·亚历山大(Curtis Alexander)已经开始着手这项工作。他几乎完成了基于伍尔曼141个数据集的这些风暴的气候学研究。

亚历山大的一些发现令专家们感到困惑。以风的强度为例。人们一直认为,在增强藤田量表上,EF-4和EF-5级别的猛烈龙卷风约占2%,该量表主要根据对人造建筑的损害证据来估计风力。亚历山大的初步结果表明,这些“城镇杀手”所占比例要大得多——是原来的15倍,约占总数的30%。这意味着每年至少有300个可能具有毁灭性的龙卷风在美国肆虐,几乎所有这些龙卷风在席卷偏远乡村时都没有被记录下来。

“我们曾认为大多数是弱的EF-0s,随着它们变得越来越强,数量也会越来越少,”伍尔曼说,“但事实并非如此。结果是弱的并不多,大部分是中等的,而强烈的数量却出人意料地多。”目前,对此现象尚无解释。

我们对龙卷风仍知之甚少,这让伍尔曼感到惊讶。他回忆起2005年他遭遇一场正前方带有两个龙卷风的超级单体。一个“是单一涡旋,相当小”;另一个是“一个巨大的多涡旋尘卷”。他惊呆了,在非常相似的条件下,竟然会产生如此不同的结构。“如果这与相对湿度、温度或当天的风速有关,那么怎么会产生两种不同的结果呢?”他问道,“我想我只是敬畏于自己的无知。”

去年,美国龙卷风造成的死亡人数为125人,是十年来的最高值,也是30多年来的第二高值。原因仍然不明。因此,今年五月,约80名大气科学家(包括布卢斯坦和伍尔曼)将齐聚诺曼,进行为期五周、军事风格的“包围征服”行动,采用伍尔曼的游牧式风格,竭尽全力解决龙卷风预测问题,这是恰如其分的。

“这绝对是迄今为止最具雄心、规模最大的龙卷风研究,”伍尔曼说,“与以往任何龙卷风项目相比,都无出其右。”这项名为Vortex2的项目由美国国家科学基金会和国家海洋和大气管理局资助,预算约为700万美元,将持续两个春季。布卢斯坦和伍尔曼都是该项目八人指导委员会的成员。

Vortex2的规模和后勤工作都非常庞大。将有大约30辆车参与,其中包括10辆移动雷达车、4个气象气球发射器以及2辆载有总共4个雨滴谱仪(用于测量雨滴或冰雹的大小分布)的车辆。此外,10辆装载仪器的车辆将组成一个移动中尺度观测网——一个临时自动气象站网络。快速行动的团队将在龙卷风内部和周围部署并回收36个探测器,其中包括24个Stick-Nets,即三脚架安装的仪器。这些探测器配备了风速计,将记录地面风速和其他信息,这个区域是雷达无法触及的。

埃里克·拉斯穆森(Erik Rasmussen)是一位著名的气象学家,他曾领导之前的“涡旋”项目,他将使用无人机记录不同高度的温度和相对湿度。其他研究人员将拍摄风暴视频以供后续分析。如果城镇直接遭受龙卷风袭击,损害调查小组将脱离团队,收集受损结构的数据。

布卢斯坦和伍尔曼此前从未合作过,他们将参与Vortex2,深知只有庞大的团队合作才能产出龙卷风、其母体超级单体和嵌套中尺度气旋的详细图像——这些数据正是解开龙卷风谜团所需的。“独自行动比被告知该做什么更有趣,”布卢斯坦说。但他承认,“为了让乔什和我一直在做的事情更有价值,你必须拥有整个风暴更完整的时序记录。”

布卢斯坦和伍尔曼正在试验相控阵和快速扫描(或多波束)雷达,这些雷达能够以10秒的时间查看整个风暴,它们是根据军事防御技术发明的。一旦他们完成对Vortex2数据的分析,伍尔曼乐观地认为,气象学家最终将知道“为什么有些风暴会产生大龙卷风,有些会产生小龙卷风,什么导致龙卷风增强,什么导致它消亡”。他希望下一次,地面上的人们不必像格林斯堡那样等待和猜测即将发生什么。“我们需要能够告诉预报员,我们需要能够告诉计算机建模者我们所学到的东西,”他说。伍尔曼说,为中西部家庭提供可靠的一小时龙卷风预警将是“一个巨大的成功”。