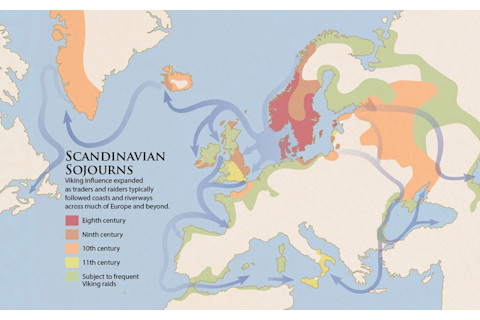

一千多年前,维京人如同他们的长船劈波斩浪般迅速地登上世界舞台。他们掠夺和贸易,征服和殖民。他们在四大洲留下了自己的印记——不仅在考古遗址中,还在动植物、语言和当地人口中。

维京时代并没有持续很久——通常被定义为始于8世纪末,到12世纪初在大多数地区结束——但这些探险家至今仍吸引着我们的想象力。

诺丁汉大学维京研究教授朱迪思·杰什说:“维京人是我们英雄所具备的自由和力量的典范。他们富有进取心,大胆无畏;他们当然很暴力,但当时每个人都一样——现在也一样。”

然而,尽管维京人冒险精神、战士文化和创新造船技术都有详细记载,他们仍然有自己的秘密。关于他们如何生活、去过哪里以及他们到底是谁,仍然存在疑问。

现在,就像船长驶向未开发的海滩一样,科学家们正在探索维京研究的新时代。在这场冒险中,DNA是他们的地图。

最近,基因研究提出了惊人的主张,从著名的维京墓穴中埋葬的是谁,到维京人可能跨越大西洋多远。更多的研究正在进行中,尽管结果可能会让那些期望得到整洁答案的人失望。

卑尔根大学遗传学家艾伦·罗伊维克说:“‘维京人’不是一个基因术语。”她曾参与2015年对不列颠群岛人口进行的一项具有里程碑意义的基因研究。“这是一个我们赋予他们的文化和历史标签。”

杰伊·史密斯

维京人也没有单一的身份。维京时代的丹麦、挪威和瑞典的人口都有不同的基因特征。随着维京人在冰岛定居,或与爱尔兰、不列颠群岛及其他地区的人口融合,这些基因模式也随之演变。解开不同的线索可能很困难,并可能产生多种解释。

然而,DNA可以给我们提供我们否则永远无法了解的细节。例如,与著名的船葬(高地位的人与奢华的陪葬品、动物甚至奴隶一起被安葬在船体中)相比,“DNA可以为你描绘出更普通的人的形象,他们可能无法负担最富有的墓葬,”罗伊维克说。“它可以提供一个真实的人口横截面。”

“但你不会从DNA中得到人们想要的那么多,”她警告说。“它所做的只是给你一个人的生物学身份。”而即使这样,也可能提出比回答更多的问题。

墓葬之忧

去年九月,《美国体质人类学杂志》上发表的一项研究的研究人员认为,他们正在解决一个关于最著名的维京时代墓葬之一中埋葬的个体长达数十年的问题。他们万万没想到,相反,他们正在重新点燃一场迅速演变成轩然大波的争论。

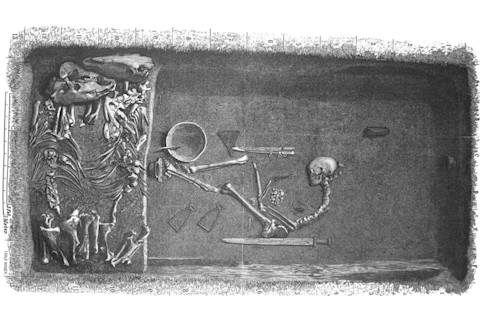

这场争议的核心墓葬在学术上被称为Bj 581。它位于比尔卡,瑞典最伟大的维京时代考古遗址之一:除了是贸易中心,该镇还发现了3000多处墓葬。其中Bj 581尤为突出。这座墓葬在19世纪末被发掘,里面有单个人的遗骸、两匹马、一个小型武器库和其他战士用品。

一张19世纪的插图描绘了Bj 581,瑞典比尔卡的一座维京时代战士墓葬。2017年证实该个体为女性,与武器和马匹一起埋葬。埃瓦尔德·汉森/斯托尔佩 1889年

最初的挖掘者认为,被全副武装埋葬的个体是一名男性。然而,在20世纪70年代,考古学家重新检查遗骸时指出,某些解剖学特征,包括骨盆的形状,表明骨骼属于一名女性。这种骨学分析并非总是结论性的,这一说法引发了关于维京战士队伍中是否包括女性的争议。

为了解决这个问题,现任乌普萨拉大学考古学家夏洛特·海登斯蒂尔纳-詹森及其同事分析了Bj 581遗骸中的古DNA。2017年发表的论文结果是结论性的:Bj 581是女性。

然而,除了确定她的性别,这项研究更进一步——而且走得太远了,批评者通过在线论坛和社交媒体(通常是匿名)发声。许多人对这项研究发表的标题“基因组学证实了一位女性维京战士”提出异议。怀疑论者指责,基因组学真正证实的只是Bj 581是女性——而且,一些人补充说,她的埋葬并没有生理学上的战士迹象,例如愈合的战伤或与高强度体力活动(如多年挥舞剑或斧头)相关的骨骼增厚。

乌普萨拉大学考古学家尼尔·普莱斯是这项研究的合著者之一,他对批评者的反应是又恼火又难以置信。普莱斯通过电子邮件指出:“这座特定的墓葬长期以来一直被认为是高地位男性战士的典型范例。所以,尸体实际上是女性这一事实具有显而易见的含义,尤其是在颠覆假设方面。”

普莱斯补充说:“一个优秀研究人员最重要的品质之一是愿意承认错误,但批评必须是建设性的,而且必须是知情的,不幸的是,社交媒体上发布的大部分内容并非如此。”

诺丁汉大学的杰什是匿名批评者之一,她对结果提出异议,部分原因在于她之前的一些研究在论文中被引用——而且,她说,被歪曲了。

维京妇女经常佩戴华丽的胸针作为日常服饰的一部分;在英格兰发现了大量此类胸针。德阿戈斯蒂尼/C.巴洛西尼/布里奇曼图片社

“因为我只处理‘仅仅’的文字和有时是图片,科学家们认为我的工作不如他们的严谨,”杰什说,并补充道,作为一个研究语言和文学的人,她关注科学家的工作,但并不认为自己是他们中的一员。

她说:“这些科学进步非常令人兴奋,它们揭示了过去,但你正在进行历史探究;你需要包括考古学和语言及文本的研究。如果考古学家和历史学家没有考虑过这些问题,遗传学家甚至不会提出这些问题。”

关于Bj 581的持续争议说明了DNA驱动研究的一个更大问题:如何解决基因组研究结果与更传统学科证据之间的矛盾。

丹麦法区(无法无天)

从9世纪开始,并在维京时代的大部分时间里持续,现在英格兰的一大片地区都处于丹麦法区:即丹麦人,特别是丹麦维京人的统治之下。即使在今天,科尔比(Colby)、斯凯顿(Skeyton)以及数十个其他英国村庄的地名都源自古挪威语。

2015年,《自然》杂志发表了“不列颠群岛人民(PoBI)”项目的结果,该项目旨在以前所未有的精细程度绘制现代人口的基因构成图。该项目收集了来自2000多名居住在其祖父母曾居住的农村地区的人的基因样本。其目的是从地理稳定的人群中收集DNA,以找到在工业革命后人口流动性增加之前存在的基因相似性集群。该团队确实发现了17个这样的集群。

这篇论文的大部分结论并不令人惊讶,但其中一个结论引起了轩然大波:没有明显的丹麦人占领的基因证据,这表明丹麦维京人的影响“相对有限”。对于许多考古学家和历史学家来说,这一发现似乎违反了他们大量研究中记录的丹麦维京人在丹麦法区及其他地区长期存在的事实。

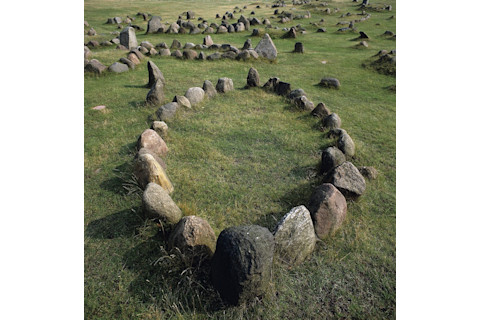

维京人留下了许多墓葬遗址和文物。但关于他们是谁的最大线索可能存在于他们的DNA中。多个备受瞩目的项目正在进行中,以揭示更多斯堪的纳维亚冒险家的基因传奇。德阿戈斯蒂尼图片库/格朗杰,纽约

2016年末,卑尔根大学遗传学家罗伊维克(2015年《自然》研究的作者之一)采取了不寻常的步骤,发表了对自己论文的不同解释。罗伊维克说:“当你与15个不同的人共同撰写论文时,并非每个人的观点都能被纳入。”

发表在《古代》杂志上、与牛津大学考古学家简·克肖合著的这篇回应,对PoBI关于丹麦维京人的数据提供了“另一种解释”——一种整合了考古证据以及历史和语言线索的解释。例如,克肖和罗伊维克提到了在英国农村出土的大量维京时代胸针。这些胸针不仅仅是家族传家宝或与地位相关的珠宝:它们是基本的衣橱必需品,每天佩戴以防止女性的外层围裙式连衣裙脱落。发现的胸针数量表明,整个家庭,而不仅仅是占领军,遍布该地区。

罗伊维克强调她支持《自然》杂志论文的大部分内容。“仅仅因为一个句子不正确,并不意味着整篇论文都不正确,”她说。2015年论文关于丹麦影响的结论背后的故事提供了一个警示,说明基于DNA的历史人口研究可能如何出错。

问题始于研究人员寻找非英国人群来与他们的样本进行比较。“我们从英国人那里收集了大量来源非常可靠的样本,”罗伊维克说。“在后期,才完成了与欧洲人群的比较。我们试图获得资金,但欧盟没有批准。”

在没有欧盟财政支持的情况下,该团队整合了先前研究的数据,其中一些研究的重点截然不同。例如,丹麦的基因特征来自哥本哈根一家医院的多发性硬化症患者的DNA,他们曾参与一项早期的多发性硬化症研究。没有健康丹麦人的对照人群的遗传物质,也没有关于患者家乡的信息。

“这并不理想。这是许多不同过程的终点,”罗伊维克说。

宏伟的奥塞贝格船,现在在奥斯陆展出。奥马尔·马奎斯/阿纳多卢通讯社/盖蒂图片社

缺乏精心采集的现代丹麦DNA意味着丹麦的遗传特征不如研究人员使用与英国参与者相同的方法对丹麦人口进行采样那样明确。这似乎是吹毛求疵,但如果没有清晰的丹麦信号,将丹麦维京人的模式与其他存在于英国的北欧人口区分开来就困难得多:就在维京人到来前几百年,来自德国北部的盎格鲁撒克逊人就已经登陆英格兰,其中许多人已经定居下来。

“在地理上存在重叠,而且它们在时间上也非常接近,”罗伊维克谈到这两个北欧群体时说。她认为《自然》论文中被解释为盎格鲁撒克逊人的遗传特征可能至少部分来自丹麦维京人。

“对于任何一篇科学论文,你都希望数据是正确的,我们的数据非常优秀。你希望对数据的分析是正确的,我相信我们的分析是正确的。问题在于解释,”罗伊维克说。

最小的维京人

当揭示维京人及其后代的基因组成为头条新闻时,一个更不起眼的DNA来源正在为他们失落的历史提供一些最引人入胜的线索。只需问问康奈尔大学的杰里米·西尔,一位进化生物学家,他的团队利用小型哺乳动物——特别是老鼠——来追踪历史上的人类活动。

由于很难获得古代鼠类DNA——小骨头中的遗传物质降解速度比大型动物快,而且往往没有足够的剩余样本——西尔和他的团队比较了来自现代、地理多样性小鼠的DNA。他们的大部分工作集中在家鼠(Mus musculus)上,这种老鼠与人类共生进化:它们不像狗或羊那样被驯化,但它们依赖于生活在人类定居点内和周围。

西尔的维京研究始于十多年前的一个惊人发现,当时他正在帮助一名学生分析来自葡萄牙马德拉岛(位于摩洛哥海岸400多英里外)的老鼠DNA。西尔最初手工比较马德拉样本与其他老鼠DNA的遗传特征,这是一个缓慢而艰苦的过程,此后已被计算机程序很大程度上取代。

西尔说:“我预计[马德拉老鼠的DNA]会与葡萄牙的序列匹配——马德拉岛是由葡萄牙人发现,由葡萄牙人殖民的,通过港口的大部分活动都与葡萄牙有关。当我用肉眼比较这些序列时,它们根本没有与伊比利亚半岛联系起来,而是与北欧完全相同。”

杰伊·史密斯

进一步的分析,包括由第二个团队在2014年发表的古代DNA测序,证实了马德拉岛老鼠的基因特征与生活在丹麦维京时代的族群中的老鼠之间存在很强的联系。尽管没有考古或历史记录表明维京人登陆过马德拉岛,但西尔认为他们的一艘船可能偏离了航线,最终停靠在这个偏远的、位于大西洋的岛屿上。维京人在岛上的停留显然很短暂,时间刚好够几只偷渡的老鼠上岸并永久留下来。

此后类似的研究发现,在距离葡萄牙以西900多英里的亚速尔群岛现代鼠类种群中,可能存在挪威维京时代鼠类的基因特征。

西尔说,老鼠是人类迁徙的特别好的替代品,或者说是生物替代品。“除了人类和一些人类带来的家畜,老鼠是全球分布最广的哺乳动物,”他说。“它们繁殖迅速,可以爬上车辆和船只。当你试图了解人类历史和迁徙时,你谈论的就是船只和商队。”

尽管偶尔会无意中进行全球搭便车,但老鼠是相对顾家的动物。它们通常只在几百英尺的范围内活动,因此除非人类的移动将它们带到新区域,否则它们不太可能在新的地方定居。

“老鼠就像陶器碎片一样被意外地丢弃了,”西尔说。“但与陶器碎片不同的是,这些活的文物拥有DNA,这是一本非凡的信息百科全书,你现在可以用非常复杂的方式来使用它。”

利用老鼠作为生物替代品,不仅可以告诉我们维京人去了哪里,还可以告诉我们有多少维京人占据了一个地方。西尔说:“人多的地方,老鼠也可能更多。”

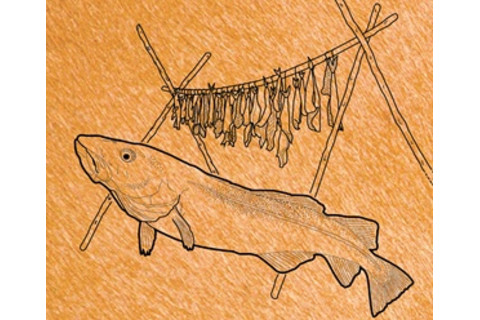

维京鳕鱼

奥斯陆大学进化生物学家桑恩·博森科尔和她的植物学家同事安妮琳·库尔正在进行一项为期三年的研究,他们的研究方向与西尔的研究截然相反。

博森科尔说:“我们不是利用植物和动物来弄清维京人去了哪里,而是利用维京人去过的地方来了解他们对植物和动物做了什么。”

在他们为期多年的项目开始时,库尔和博森科尔计划完全基于博物馆藏品和一些新发掘的古代动植物DNA样本进行研究。但所有古代DNA都容易降解,并受到环境中微生物和现代人类操作的污染——而古代植物DNA甚至更脆弱。

“我们想知道,我们能得到任何DNA吗?”博森科尔回忆道,“答案是否定的。”

库尔并没有完全放弃维京植物项目,而是与语言学家合作,利用植物名称作为DNA的替代品,追踪其使用范围的传播以及这种用途是如何演变的。

杰伊·史密斯

他们在维京时代马匹古DNA方面的研究更有前景:库尔和博森科尔已经收集了约100个不同保存状态的样本,他们希望从中构建一幅关于马匹种群如何移动和变化的详细图景。

博森科尔说:“我们不知道会讲述什么样的故事,但我们将拥有一个好的数据集来讲述它。”

奥斯陆大学生物学家巴斯蒂安·斯塔尔在2017年的《美国国家科学院院刊》研究中,依赖于来自不同动物的古代DNA,描绘了维京人的独创性。通过考古遗址中保存的鱼骨中的遗传物质,斯塔尔和同事们发现了今天仍在延续的贸易路线的明显起源。

该团队的研究表明,维京人最初在挪威罗弗敦群岛的北极水域捕捞鳕鱼,那里的气候允许通过风干而不是更昂贵的盐腌进行保存。保存后,这些鱼被运往南方,供德国和其他地区食用。

斯塔尔说:“维京人对他们的环境非常了解。他们去了罗弗敦群岛,因为他们知道那里有大量的鳕鱼产卵,而且他们可以在没有盐的情况下将鱼风干,这使得它成为一种极其廉价的蛋白质。他们将环境潜力发挥到最大。”

前进!

除了偶尔的学术小摩擦和DNA降解造成的挫折之外,基因组驱动的维京时代研究正在积聚势头,并且有望纳入更多来自其他学科的意见。

“我们可以测序DNA,但如果不了解故事和背景,它是没有意义的,”博森科尔说。她指出,尽管DNA在公众形象中具有客观精确性,但数据往往需要解释,而解释是基于研究者的假设。“有时[基因]信号非常清晰,但有时并非如此。”

她补充道:“遗传学家发表DNA数据,但他们往往不真正听考古学家在说什么。我们非常清楚这一点,并努力避免那样做。但同时,我们是生物学家。我们来自不同的世界[与考古学家不同],说着不同的语言。”

目前关于维京人的DNA研究只是冰山一角。乌普萨拉考古学家普莱斯正在进行一项为期十年、耗资600万美元的项目,旨在揭示导致维京时代的经济、社会和环境因素。

古遗传学家埃斯克·威勒斯列夫(因利用古代DNA修正我们对第一批美洲原住民的理解而闻名)正在进行一个独立的、涉及维京时代遗传物质的项目。

威勒斯列夫的团队在任何已发表的工作之前拒绝置评,但预计的早期结果之一是:一项基于DNA的研究,针对在爱沙尼亚海岸两艘斯堪的纳维亚船只中发现的多名男性。这些船只在2008年至2012年间被发掘,年代可追溯到8世纪中叶,属于晚期温德尔时期,即维京时代的前身。

发掘负责人、塔林大学考古学家尤里·佩茨希望DNA能确定这些人之间的亲缘关系,这可能会为维京时代如何演变提供另一个线索。

正如备受争议的Bj 581研究的主要作者,乌普萨拉大学的赫登斯蒂尔娜-詹森所解释的那样,“我们需要尽可能多的线索来接近真实的真相,尽管我认为我们永远无法了解一切。毕竟,这都是关于人,他们过去是——现在也是——极其复杂和不可预测的。”