罗伯特·查尔森望着几百码外、华盛顿湖灰色平静水面彼岸的一片深色松林。“这里的空气看起来很干净,”他说。

确实如此。西雅图国家海洋和大气管理局太平洋海洋环境实验室停车场后面,一股清凉的淡水气息从湖面吹来。麻雀在盛放秋色的红叶和金叶树林间飞来飞去,吱吱喳喳地叫着。草坪上传来持续的“沙沙”声,一群加拿大雁,每只大约有一名吃得饱饱的三年级学生那么大,正在津津有味地吃草。停车场里那些实用的紧凑型汽车没有排出废气,甚至美国国家海洋和大气管理局一座方方正正的白色建筑冒出的烟看起来也像无害的水蒸气。很难想象,如果空气要更干净,还能有现代人驾驶汽车、依赖工业的存在。

“嗯,我告诉你,它不干净,”查尔森说。“看到湖对岸的树了吗?”他指向东方。“如果真的非常清晰,你会看到那边的每一根树枝。然而,一些细节却模糊了,因为从树上反射回来的一些光线没有到达我们这里。在穿过湖面的过程中,光线正在穿过一层薄薄的固体微粒和液体球状物的薄雾,其中大部分是硫化合物。这些颗粒有些小如病毒;有些则不比一把分子大。从烟囱和汽车尾气中喷出,这些空气中的颗粒,或称气溶胶,不吸收太多光线,所以它们看起来不暗。但撞击气溶胶的光线也不会穿透它——它只是以一个新的角度反弹。查尔森说,雾霾越多,这种光学散射就越会降低视野。”

查尔森是西雅图华盛顿大学大气科学和化学教授,自20世纪60年代以来一直研究气溶胶,当时的标准教科书称光学散射永远无法准确测量(查尔森的六项专利之一就是用于测量此项的设备)。就像一位19世纪的探险家,一丝不苟地在地图上曾经标有“此处有老虎”的空白处绘制山川河流,他花了30年时间,为他称之为“漂浮在大气中的这种特殊物质状态”创建了一本详细的年鉴。

他的工作表明,雾霾的一个特点现在非常清楚:事关重大,远不止视线。我们的整个气候都处于危险之中。正如气溶胶散射从湖的一边传到另一边的光线一样,它们也干扰了从太阳进入地球的光线。“其中一些正在反射回去,”查尔森说,“它直接进入太空的黑暗之中。”

而阳光,在我们的星球上,意味着热量。去年,查尔森和他的六位大气研究同事发表了首次可靠的计算结果,揭示了有多少热量正在从地球反弹出去。他们发现,一些地区被雾霾如此覆盖,以至于它们正在经历“气溶胶冷却”,这种冷却程度足以使所谓的“遮阳伞效应”抵消了更广为人知的“温室效应”。换句话说,探险家带着消息回来了。这里确实有老虎。

查尔森和他的同事们在发布这一消息时指出,他们的发现或许可以解释为什么即使是最好的全球变暖模型也预测出了比实际测量值更高的温度。他们还指出,他们对气溶胶效应的评估实际上可能过于保守。查尔森说,这只包括了气溶胶的直接效应;实际上还有更多的间接冷却效应正在发生。那些无色的氧和硫化合物——统称为硫酸盐——对水具有化学亲和力。它们将空气中自由漂浮的水分凝结成液态水和酸的微滴;事实上,硫酸盐就是酸雨中的“酸”。将这些微滴聚集在一起,就形成了云。因此,无论哪里有过多的气溶胶,云就越多,从而进一步遮蔽了地球。

此外,空气中气溶胶越多,构成云的水滴就越小,因为可用的水蒸气会凝结在更多的颗粒周围。这也有冷却作用。“试着将等量的食盐和粗盐放在一张黑色桌布上,你就会明白,”查尔森说,“你可以透过粗盐看到桌子,因为阻挡你视线的颗粒较少。在其他条件不变的情况下,水滴较多的云会比水滴较少的云更亮。”而明亮的云比暗淡的云反射更多的热量。云形成的物理和化学原理尚未被查尔森或任何其他专家充分理解,无法对这种间接冷却效应的范围做出准确估计,但该领域很少有人怀疑其影响之大。

当然,这听起来可能像个好消息。乍一看,似乎我们创造了一种“好污染”,消除了“坏温室气体污染”的影响。也许我们甚至应该为通过污染来摆脱全球灾难而自我祝贺。

事实上,查尔森说,正是这种推理被政客们用来为缓慢解决与全球变暖相关的问题辩护。他说,自尼克松政府时期以来,一直有人提出气溶胶污染可能抵消全球变暖。有些人甚至真的提出,如果我们学会如何恰到好处地污染,一切都会好起来的。

但查尔森指出,“遮阳伞效应”的许多微妙之处表明,气溶胶远非阻止温室世界,反而更有可能将全球变暖引向一个新的、意想不到但同样危险的方向。他说,要理解原因,你必须仔细观察雾霾。

一定量的气溶胶雾霾是自然产生的。微小的单细胞海洋藻类每年排放2200万吨硫,使大海散发出淡淡的霉味。偶发的火山也贡献其份额。但这种自然背景并非现代雾霾的起因。对此,工业要负全部责任。在过去的150年里,人类一直忙于向自然背景中添加硫,以煤、金属矿石和石油的形式从地球中开采出这种元素。经过工业过程从这些物质中提炼出来后,硫与氧结合,以二氧化硫气体的形式从烟囱中排出。查尔森估计,全球范围内,工业每年排放约9000万吨硫——每天将近5亿磅。他说,这就像每天24小时、每年365天都有大量火山喷发。在一个尚未完全阐明的多步骤化学反应中,这种气体的许多原子重新结合形成数万亿个微小的硫酸盐颗粒。

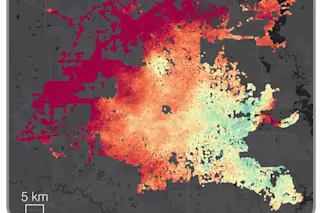

这些颗粒在落回地球之前,最多只能在大气中停留几天。只有最强烈的火山爆发产生的硫酸盐才能到达平流层,在那里强大的风流会使它们悬浮一两年,并将它们散布到全球各地。人类产生的硫酸盐则停留在低层大气——中纬度地区低于36,000英尺,赤道地区低于50,000英尺。这部分大气中较温和的风最多只能将气溶胶推行约600英里,然后它们就会落回地球,通常以酸雨的形式。

因此,西雅图的空气在经过6000英里无工业太平洋之旅后吹来,其气溶胶含量远低于人们在俄亥俄州斯图本维尔等北美雾霾中心呼吸的空气,查尔森说。事实上,他说,密西西比河以东的任何地方,气溶胶浓度都非常高,以至于在该国那部分地区长大的人甚至不知道天空本该是什么样子。他们所知道的天空是浑浊的——能见度可能只有20英里,而不是普通南极企鹅所享受的100英里甚至更远——而且颜色通常也不对。

“当有大量光子在散射中四处反弹时,天空会从蓝色变成白色,”查尔森说。“从北美东部任何地方的地面上,你在一个原本晴朗的日子抬头看,正上方的天空可能是蓝色或带蓝色的,但在某个角度看过去会是白色的。你在东部看到的白色天空就是气溶胶造成的。这在蒙大拿州不常发生。”

因此,多年来,气溶胶一直被认为是工业区及其下游几百英里邻近地区的局部问题。事实上,在查尔森进行研究的大部分时间里,支付他费用的政府机构更关心的是景观,而不是对气候的深远影响。他的仪器客户之一是美国国防部,该部门希望了解雾霾,以便武器制导系统能够穿透其面纱。

事实上,查尔森本人与他在斯德哥尔摩大学的长期合作者伯特·博林(Bert Bolin)在20世纪70年代中期撰写了一篇论文,称气溶胶对全球气候影响不大。“我们犯了一个错误,”查尔森现在说,“我们没有全球化学模型。我们对数字只是猜测。我们没有正确估算硫酸盐的地理范围。”

然后,在20世纪80年代,硫酸盐雾霾开始不仅仅是游客和轰炸机飞行员的技术问题。硫酸盐气溶胶被认为是导致酸雨的关键罪魁祸首,酸雨正在欧洲和北美杀死湖鱼、阻碍森林生长,并腐蚀建筑物和设备。酸雨问题促使人们对硫酸盐的研究给予了更多支持。

对这个问题的关注带来了更好的排放测量技术,以及新的、更精确的低层大气风型和化学混合计算机模型,以及这些风中颗粒的扩散模型。1990年初,这带来了重大突破。查尔森在巴伐利亚一座巨大的19世纪仿中世纪城堡参加一个关于硫酸盐的会议。当然,还有许多其他气候专家也出席了,其中包括查尔森在斯德哥尔摩大学的另外两位合作者和老朋友亨宁·罗德(Henning Rodhe)和约阿基姆·朗格纳(Joakim Langner),他们正在展示其中一个改进的计算机模型。这个新的瑞典模型是第一个被设计用来处理工业活动和天气数据的模型,它为酸雨提供了一个关键变量——硫在离开产生它的污染中心后在空气中的分布情况。

查尔森回忆说,幸运的是,他们之后的一个演讲非常无聊。他的思绪回到了瑞典人的模型,该模型——毫不意外地——预测了在重工业化的北半球,硫酸盐浓度高得惊人,并将这一发现与酸雨联系起来。但他们没有将这些硫酸盐含量与查尔森的专业领域之一——光学散射——联系起来。

查尔森在近30年前凭借一项名为“浊度计”(nephelos是希腊语“云”的意思)的发明获得了他的第一项测量此类散射的专利。原型机仍放在他办公室的书架上。它呈炮铜灰色,大小和形状大致与火箭筒相似。通过底部的一个入口,一个微型泵将充满气溶胶的空气吸入一个腔室。在圆柱形腔室的一侧,大约在其中间位置,有一个卤素电影放映机灯。腔室的一端是一个电光探测器——查尔森说,它是那些开门和触发警报的“电眼”的技术更先进的曾孙。通过确定有多少光线穿过空气样本到达光探测器,查尔森可以准确测量样本中气溶胶偏转了多少光线。“它给你‘散射效率’,”查尔森说,“你可以把它想象成每克物质阻挡的光束量。”

查尔森解释说,为了完整测量光学散射,你需要用浊度计进行测量;同时,你需要过滤空气,从中取出颗粒,并对这些物质进行化学分析。这会告诉你每立方米空气中硫酸盐的含量。然后你将散射量与物质浓度之比。这就能让你说,给定空气中X量的硫酸盐,就会有Y量的散射。

当他坐在巴伐利亚城堡里,听着瑞典模型得出的高硫酸盐数据时,查尔森意识到他知道如何进行光学计算,以获得每克空气中物质的散射量(平方米)。他掏出铅笔,在废纸上做了些粗略的计算。

“这比我想象的要大得多,”他回忆道,“所以,在无聊的演讲结束后,在咖啡休息时,我抓住了朗格纳和罗德,说,‘看这个!’这就是那时的灵光一闪。那是周四。我下周要去斯德哥尔摩见他们。当我周一到达那里时,一个包含我的光散射计算的新模型已经放在桌上等着我了。”

计算机模型证实了他的粗略计算。他发现,北半球上方的气溶胶“遮阳伞”平均阻止了每平方米约一瓦的太阳能到达地球表面。这听起来可能不多——查尔森粗略地说,这大约相当于一个圣诞树灯泡发出的热量的五分之一,分散在一个普通桌面大小的区域。但这足以使地球大幅冷却。根据一些估计,它也平均等于人造温室气体添加到地球上的热量。

而这,美国宇航局戈达德空间研究所纽约分所所长詹姆斯·汉森说,可以解释为什么全球变暖模型预测地球应该比实际更温暖。汉森在1989年曾引起一些不必要的关注,当时他指责布什政府官员让他降低自己对温室效应强度的估计。他最近对过去150年气候变化的模拟现在将气溶胶作为一种全球冷却力考虑在内,并结合了查尔森的北半球气溶胶分布模型。汉森说,结果与实际观察到的变暖量非常一致。“根据我们能做出的最佳估计,气溶胶的重要性仅次于温室气体。”

但效果却截然相反。那么,气溶胶伞是全球变暖无所作为的理由吗?还是减少硫排放无所作为的理由?一言以蔽之,查尔森说,不。在他看来,人类能够微调一个像气候这样庞大而复杂的系统的想法是荒谬的。他说:“我们总是禁不住告诉自己,我们能处理好它,我们比它强大。就我个人而言,我觉得这种态度非常傲慢。它假定我们对气候足够了解,能够对其进行改造,但我们并不了解。”

查尔森关于遮阳伞效应的一些发现表明,它对全球变暖问题的一些严重方面,如海平面上升,根本没有帮助。查尔森说,硫酸盐气溶胶甚至可能使一些变暖效应恶化。原因在于温室气体(升至平流层并覆盖全球)和硫酸盐(只能传播几百英里)之间的根本差异。

由于硫酸盐的传播范围有限,几乎所有的人造气溶胶都漂浮在北半球上空,那里的工业活动仍然集中了90%。相比之下,南半球几乎没有受到人造硫酸盐的这种保护。查尔森说,即使在西雅图相对清洁的空气中,雾霾散射的光量也可能比南半球高出10到100倍。他说,如果一个半球承受全球变暖的全部冲击,而另一个半球受到污染伞的保护,那么随着温暖的南部水域扩张,全球海平面仍会均匀上升。换句话说,硫酸盐无法拯救印度洋上的低洼岛国马尔代夫。

但查尔森说,海平面上升可能不是最值得担忧的影响。他指出,更重要的是两个半球之间日益增大的温差。这可能会影响人们所依赖的大规模天气系统。

“更频繁的干旱是可能发生的,”查尔森说,“或者更猛烈的风暴。或者反过来——风暴不那么频繁。我会给这两种可能性同等的重视。人们需要明白的是,任何方向上的轻微区域性变化都是一个重大问题。去年在西雅图周围的山区,我们的降水更多是雨而不是雪,这不正常。而积雪是我们晚春时节填满水库的水源储备。所以仅仅因为雪和雨的平衡发生了变化,我们这里就发生了干旱。”

查尔森是一个衣着整洁的人,上班时系着紧紧的领带。公众对世界气候的模糊和漫不经心似乎让他个人感到不快。在他看来,气溶胶的研究结果完美地说明了我们对自己的所作所为知之甚少。“公众最大的问题是,他们认为我们应该在问题发生后才进行研究来解决问题——但这不对。那样行不通。你必须事先掌握基础知识,这样当问题出现时才能应用。”

查尔森回忆起20世纪60年代,一些研究人员根据测量结果显示全球平均气温有所下降,推断另一个冰河时代已经开始。查尔森说,他们错了。“这是我们在这个领域一直存在的问题——这种在没有良好科学基础的情况下突然做出大张旗鼓的声明。我们需要数十年的深入科学探究,因为实际上这些事情不会很快得到答案。”

有鉴于此,查尔森很快就强调他的发现不是什么。他说,关于气溶胶,尤其是它们作为云核的间接影响,还有太多有待了解之处,以至于对其影响的任何估计都可能相差一个数量级。他说:“存在很大的不确定性。可能上下差两倍,这意味着,从统计学上讲,计算出的例如每平方米0.6瓦,实际上可能代表0.3瓦或1.2瓦。我们尚不能确定它会落在这个范围的哪个位置。但关键是,即使使用最低估值,这种效应也不会消失。它确实存在。”

因此,查尔森正与遍布世界各地的同事、学生和前学生组成的网络继续探索气溶胶的奥秘。例如,一名研究生被派往南极,研究被困在古老冰层中的硫酸盐沉积物。由于收集硫酸盐颗粒的冰也会在气泡中捕获二氧化碳,因此可以追踪硫酸盐水平与气体水平之间的关系,而当气候更温暖时,二氧化碳含量更丰富。查尔森说,不出所料,较高的硫酸盐含量似乎确实与较低的二氧化碳水平密切相关。这项工作的主要目的是建立工业化前硫酸盐水平和温度的记录。一个历史比较标准将使研究人员更好地了解硫酸盐在何种程度上能够驱动气候。

查尔森还与国家海洋和大气管理局实验室的几位同事合作,他们正在组织一次船载探险,以更全面地了解充满硫酸盐的北半球和地球更原始的南部半球之间的边界,以了解任何可能的气溶胶残留。查尔森说,当研究船向大溪地以北航行时,他们将看到从亚洲吹来的西风携带来自中国、日本和韩国的硫酸盐污染,因此他们将测量从清洁的南半球空气到污染更严重的北半球空气的过渡,并量化其数量并确定其光学特性。与此同时,飞机将测量气溶胶和云的特性,美国国家海洋和大气管理局的卫星将测量从大气层反射到船上空太空的光的量和波长。

这项工作非常必要。查尔森说,如果大气科学家花这么长时间才发现硫酸盐气溶胶如此重要的效应,谁知道我们对气候的瞎搞还会带来什么其他后果,它们正漂浮在空气中,等待被发现呢?我们对气溶胶的大部分了解来自于观察我们自己随意地将颗粒释放到空气中。查尔森说:“这在某种程度上是一种邪恶的方式,我们正在进行一项巨大的全球气象实验。我们不知道会发生什么。”