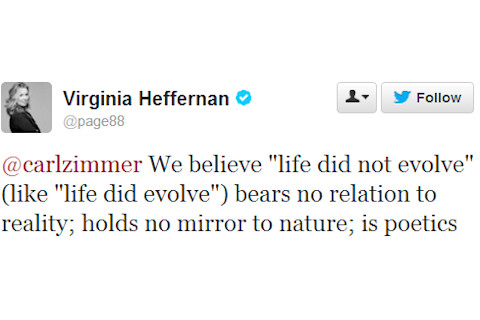

一位人文学者五十多年前,C. P. Snow 写下了《两种文化》。论证的细节,以及他对社会状况更普遍的担忧,都不及这样一个事实重要:在智识的两个对立面——人文和科学——之间,感知上存在着持续且日益扩大的鸿沟,而且常常在现实中也如此。这并非总是如此。伟大的进化遗传学家 J. B. S. Haldane 曾学习数学和“大综合课程”。据我所知,后者相当于古典学。这种组合并非闻所未闻,著名的加州大学洛杉矶分校神经科学家 Paul Thompson 也有类似的教育背景(他也是英国人,像 Haldane 一样)。弦理论家 Edward Witten 的第一个学位是历史学,后来才转向数学和科学。但这些是例外,而非普遍现象。大多数最终从事科学工作的人最初就读于科学领域,并且大多数人没有文理学院的本科背景。* 相反的情况也适用于经验和熟悉程度。大多数沉浸于人文学科的人对科学只有粗略的了解,并且对科学的文化普遍不熟悉(尽管从科学专业转到非科学学位课程的学生更多)。在大多数情况下,我发现非科学家对科学的无知是令人悲伤而非担忧,但在某些情况下,它确实导致了荒谬的唯我主义,这在《高等迷信:学术左派及其与科学的争吵》等书中得到了强调。尽管这些批评常常关注时髦的左翼主义,但值得注意的是,“智能设计”的掌门人承认受惠于批判理论。科学家转型的神学家 Alister McGrath 在其《无神论的黄昏:现代世界不信的兴衰》中积极欢迎后现代主义。问题不在于对科学的无知,而在于这种无知在恰当的傲慢手中可能导致的轻蔑和误解。这就是为什么我认为 Virginia Heffernan 的专栏“我为什么是创世论者”作为一个不幸类型的范例是重要的。她那狡猾的散文让David Berlinski 看起来像是精确、真诚、清晰、简洁的典范。对我来说,Heffernan 的“创世论”本身并没有引起多少冒犯;纯粹而真诚的虚假至少是一个干净的错误。我在很多事情上都是错的,尽管我渴望未来能纠正。相反,像在Twitter上发表的以下断言才令人不满:

我邀请您进一步仔细阅读她那些奇怪的沉思,也请阅读 Carl Zimmer 雄辩地解释他为什么对 Heffernan 事件如此着迷。和 Heffernan 一样,Carl 也有英国文学背景。与 Heffernan 不同的是,他没有高级学位,所以也许他没有像 Heffernan 那样完全沉浸在那些大师们的诡辩中?一些人文学者无法承认他们不知道自己不知道什么,这在与他们以“科学怀疑者”模式互动时会让人非常恼火。尽管断言科学是一个过程,而非固定真理(固定真理是研究对象)已是老生常谈,但像 Virginia Heffernan 这样的人显然没有内化科学运作方式的这一基本事实(在她专栏中,她哀叹科学共识多变性,仿佛这是一个缺陷,而非特点!)。这种奇怪的看法特别具有讽刺意味,因为它来自人文学者,他们以模糊性和灰色解释为专业。暗指科学只是另一种主观叙事,同时又因它改变了我们对周围世界的理解方式而加以指责,这其中存在着不连贯之处。科学的独特之处并非在于它是一个过程(法律也是一个过程!),而在于它的偶然性和进步性。科学可能会改变,但从长远来看,它会逐渐收敛于对我们周围世界越来越精确和准确的模型。在物理学中,这体现在相对论对经典力学的改进。在进化生物学中,则是从陈旧的“选择论者”与“中性论者”辩论转向对参数空间的真实分布的更好理解,而不是对其进行粗略的定性标记。然而,重要的是要放下对 Virginia Heffernan 这样哗众取宠的机会主义者的愤怒,因为科学家本身也可以从对人文学科的更大欣赏中受益。尽管科学是多变的,因为它具有进步性,但一个人在接受正统科学教育时所获得的固定性、清晰性和客观性有时确实会导致不幸的认知偏差。问题在于,科学家是生活在人类世界中的人类,他们常常将自然科学过程的秩序和规律性(这是他们的研究对象)与更普遍的现象混淆。在理解 DNA 的生物分子性质或基本牛顿力学时,初出茅庐的科学家不会进行讨论。他们学习,他们解决问题。这些问题解决阶段是有限且通常有时间限制的,尽管它们可能很耗费精力,但它们向科学家和工程师表明,可以通过简化、分析和/或计算来实时解决困难问题。这种心态也可以转移到人文学科的努力中,导致不幸的后果。人文学科在赋予我们价值观、规范和审美框架方面至关重要。但也许同样重要的是,它们教会我们理解历史进程或文学创造力等极其复杂的主题需要谦逊,并接受这项任务可能永远不会完成。即使是大师们在这项事业中也只是孩子,最终的答案将比一组好问题难得多。科学和工程在现代世界的力量如此之大,以至于它常常让该学科的原始从业者感到困惑。他们错误地认为,通过智力敏锐的力量,获得对主题的深刻理解的实际上是他们,而不是方法。事实并非如此。科学之所以有效,不仅仅是因为(必要但不足够)个人才华,更是因为它所嵌入的文化价值观体系,以及他们的兴趣主题相对容易处理这一事实。科学之所以令人敬畏,部分原因在于它在生成真理产出方面的相对容易。相比之下,人文学科可以提醒我们,存在着真正难以捉摸的深度,我们只是在感知的边缘模糊地把握着它们。我宁愿讨论这个现实,也不愿讨论那些自负的知识自恋者草率的直觉。* 据我上次查看,只有少数人从“文理学院”毕业。