一切始于几内亚南部森林深处的宁静。

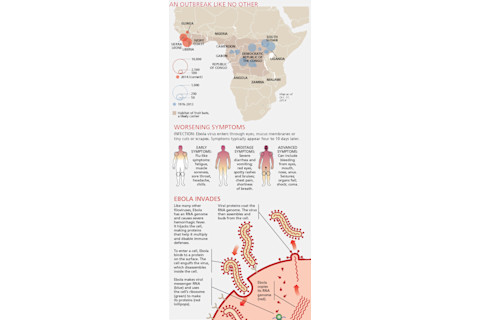

在格奎杜省的梅利安杜村,一名 2 岁的男孩可能因果蝠感染了病毒。起初,孩子类似流感的症状可能不会引起太多警觉。但很快,他就开始呕吐,大便呈黑色并带血。

这个小男孩于 2013 年 12 月 6 日死亡。到新年那天,他的母亲、姐姐和祖母也去世了。一个月后,参加祖母葬礼的两名悼念者、一名当地护士和村里的助产士也因病死亡。在他们死前,这两名悼念者和助产士将病毒带到了附近的村庄和该地区的医院,感染了其他人。

由此开始了世界有史以来最严重的埃博拉疫情。

到去年夏天,几内亚、塞拉利昂和利比里亚的人们已经退回家中,不愿意或无法前往他们曾目睹朋友和亲人去过但一去不复返的诊所。医护人员在闷热的环境中辛勤工作。超过 200 人死于该病毒,惊恐的工作人员逃离岗位,迫使诊所拒收病人。

自 1976 年埃博拉病毒首次出现在刚果民主共和国(当时的扎伊尔)以来,疫情多发生在非洲中部偏远的森林村庄。埃博拉的致命性和其可怕的症状——呕吐、腹泻,有时眼部、鼻部和其他体腔出血——引发了病态的好奇和恐惧,其起源的 gripping 故事启发了畅销书《热区》。

尽管埃博拉很凶猛,但过去的疫情最多只感染了几百人。埃博拉传染性极强——汗液或血液中的几颗病毒即可致病——医护人员必须穿戴个人防护服,并在隔离病房隔离患者。

但该病毒的传染性并不特别强。它仅通过与患者的体液、排泄物、被污染的衣物或床上用品密切接触而传播。而且患者只有在明显生病时才具有传染性,这使得携带者很容易被发现。所有这些都帮助医护人员控制了过去的疫情,很快病毒就退回了森林。

这次不一样。为什么在 2014 年,埃博拉会在西非及其他地区传播疾病和死亡——科学如何才能帮助阻止它?

完美的风暴

罗伯特·加里很早就知道麻烦正在酝酿。去年三月,他当时正在塞拉利昂的凯内马政府医院工作,听说了邻国几内亚发生的埃博拉疫情。他当时正在那里研究拉沙热,拉沙热与埃博拉是近亲。那时,已有 112 人感染了埃博拉,70 人死亡,但世界卫生组织(WHO)表示几内亚的疫情“仍然相对较小”,几内亚官员则表示已得到控制。

埃博拉病毒。| James Cavallini/Science Source

来自新奥尔良杜兰大学的病毒学家加里深知拉沙热、埃博拉及相关病毒疫情的演变。“拉沙热是潜伏的,”他说。“埃博拉是爆发的。”

当国际社会沉睡之际,一场疫情爆发了。在 2014 年春夏季,埃博拉席卷了几内亚,并蔓延到邻国塞拉利昂和利比里亚。

2014 年的埃博拉疫情是西非首次发生,其驱动因素多种多样:贫困和缺乏医疗基础设施;有助于传播疾病的传统葬礼习俗;对西方人、医护人员和当局根深蒂固的不信任;以及该地区日益增长的流动性。

五月,来自塞拉利昂的妇女参加了一场传统治疗师的葬礼,该治疗师曾治疗过边境对面的几内亚的埃博拉患者。其中一名悼念者,一名年轻的孕妇,来到凯内马政府医院,在那里她流产并被诊断出患有埃博拉。根据加里、著名的塞拉利昂病毒学家兼医生谢赫·胡马尔·汗、哈佛大学病毒学家斯蒂芬·吉尔和 55 位同事后来在《科学》杂志上发表的一项 DNA 测序研究,共有 14 名悼念者被感染,并将病毒传播给了他们在塞拉利昂的接触者,从而引发了该国的疫情。

加里和包括汗在内的一些同事为凯内马政府医院的埃博拉患者做好了准备。不久,他返回美国,在那里他联系了联邦官员,表达了他对一场酝酿中的疫情的担忧。他说他只得到了“礼貌的回复”。

与此同时,在利比里亚首都蒙罗维亚,医生兼基督教传教士肯特·布兰特利开始建立该国首个埃博拉隔离病房。不久,疾病在蒙罗维亚人口稠密的贫民窟蔓延,布兰特利的病房不堪重负。

布兰特利后来向美国参议院作证说:“疫情正在失控,显然我们自己无法有效对抗。”他说,他和他的同事“开始呼吁更多的国际援助,但我们的恳求似乎石沉大海。”

8 月 8 日,世界卫生组织终于宣布此次疫情构成国际关注的突发公共卫生事件。“没有人真正想到我们会走到这一步,”世界卫生组织发言人塔里克·贾萨雷维奇说。几周之内,利比里亚就超过了塞拉利昂,成为疫情的中心。那时,已有 2400 多人感染,1346 人死亡。

科学家争分夺秒

起初,埃博拉的传播让许多科学家措手不及。他们知道,感染后不久,埃博拉病毒就会劫持或杀死免疫细胞,削弱身体的防御能力,让病毒肆虐。他们还知道,病毒会干扰血液凝固,导致出血,许多情况下会导致多器官衰竭。

但一开始并没有经过验证的疗法或疫苗,部分原因是长期以来对主要影响发展中国家的疾病的资金短缺。然而,到夏季,世界各地的研究人员都在争分夺秒地与疫情作斗争。

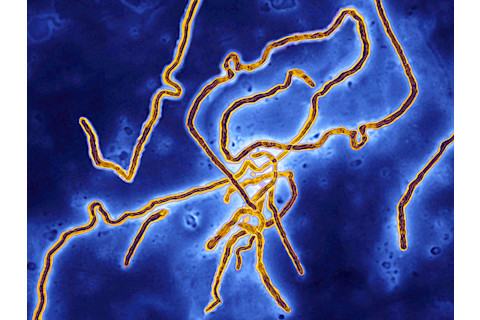

埃博拉病毒(左)只需极少量即可致病,因此这位德克萨斯州的工人正在一名感染埃博拉的医护人员的家外进行清理,身穿全套防护装备。| LM Otero/Associated Press/Corbis

至少有四种实验性埃博拉药物处于早期开发阶段。首个埃博拉药物的人体安全试验于 2014 年 1 月开始,针对 TKM-Ebola,该药物含有 Tekmira Pharmaceuticals 生产的 RNA 片段,可靶向病毒复制的三个关键基因。但 ZMapp 引起了媒体的关注。这种由总部位于圣地亚哥的 Mapp Biopharmaceutical 公司生产的三种抗体的鸡尾酒,可结合埃博拉病毒,使其失活,并向免疫系统发出感染警报。截至去年夏天,尚未在人体上进行测试。

七月,汗感染了埃博拉。无国界医生组织的医生们,该组织领导了早期抗击疫情的努力,他们为是否用 ZMapp 治疗他而痛苦。他们担心他可能会死,从而加剧了对医护人员的不信任,并决定不这样做。七月下旬,汗在塞拉利昂凯拉洪的无国界医生组织诊所去世。年仅 39 岁。

就在几天前,布兰特利和另一位美国传教士、援助工作者南希·赖特博尔在蒙罗维亚也被诊断出患有埃博拉。他们获得了少量可用的 ZMapp 剂量,然后被送往亚特兰大埃默里大学医院。经过数周紧张的重症监护,他们康复了。

到九月,首次有报道表明 ZMapp 在猴子身上能有效对抗埃博拉,美国政府承诺提供 2500 万美元,帮助 Mapp Biopharmaceutical 公司生产更多该药物,进行临床试验并获得批准用于人体。

为了保护人们免受感染,研究人员还开发了两种不同的疫苗,每种疫苗都将一种关键的埃博拉蛋白植入一种无害的病毒中。其中一种疫苗由制药巨头葛兰素史克公司的科学家和美国国家过敏症和传染病研究所(NIAID)开发,在接种疫苗 10 个月后能帮助猴子免受埃博拉感染。NIAID 随后启动了一项临床试验,以测试该疫苗的安全性,葛兰素史克公司承诺到 2014 年底生产 10,000 剂供医护人员使用。

太少,太迟

九月,国际社会终于意识到了埃博拉的威胁。奥巴马总统承诺向利比里亚派遣 3000 名士兵,并建造 17 个治疗中心,每个中心有 100 张床位。但那时,约有 7200 人被感染,3300 多人死亡,死亡人数还在迅速增加。美国疾病控制与预防中心的研究人员构建了计算机模型,预测如果大规模干预未能实现,到 2015 年 1 月,多达 140 万人可能被感染。

杰伊·史密斯

9 月 30 日,托马斯·埃里克·邓肯,一名在达拉斯的利比里亚访客,成为在美国本土被确诊的第一例埃博拉病例,这让许多美国人切身感受到了疫情的威胁。他被隔离并接受了 intensive 治疗,但八天后他去世了。随后,在达拉斯一家医院治疗邓肯的两名护士也被诊断出感染,成为美国本土首次埃博拉传播病例,由此引发了另一种疫情——焦虑症——席卷全国。“只要非洲的疫情还在继续,我们就必须保持警惕,”美国疾控中心主任汤姆·弗里登告诉记者。

哈佛大学的吉尔表示,要彻底根除这种病毒将很困难,因为埃博拉潜伏在动物体内,并周期性地传染给人类。但他补充说,我们可以通过更好的诊断和治疗感染,以及在当地建立实验室,通过对其基因组进行测序来追踪新出现的埃博拉菌株来控制它。“持续的监测是我们了解病毒去向的唯一方法,”他说。“这是势在必行的。”