如果我不知道Sebastian Seung是一位神经科学家,我可能会以为他是一位电脑游戏设计师。他乌黑的头发似乎被一阵狂风定格。他穿着黑色运动鞋、牛仔裤,以及一件露在衬衫外面的磨损的飞行员夹克,衬衫上印着荧光色的斑点。如果有人蒙上我的眼睛,带我在马萨诸塞州剑桥市的Vassar街,走进麻省理工学院的46号楼,经过写着“大脑与认知科学系”的牌子,乘坐电梯到五楼,然后在Seung的实验室里摘下眼罩,我仍然不会认为他与大脑有关。书架上没有漂浮在罐子里的标本。也没有电极插入海蛞蝓的头部。取而代之的是,我看到十几个年轻人盯着显示器,有的摆弄着电脑鼠标,有的用数字画笔在数字平板上绘制,以操控三维图像,每张图像包含的兆字节比蓝光光盘上的高清电影还要多。

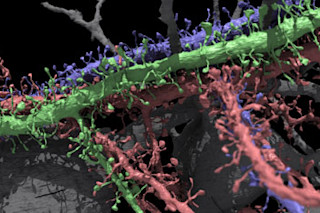

Seung本人也在凝视着他的博士后研究员Daniel Berger的肩膀,Berger的显示器看起来像一片科幻森林,树枝和树干呈现出绿松石色和樱桃色,毫无根基地漂浮在太空中。我几乎开始想知道Seung的下一款游戏什么时候会上市。

但尽管外表如此,Seung却是构成大脑的神经元网络的专家。他正在创建的图像是这项宏伟尝试的一部分,旨在理解大脑细胞之间的连接如何产生心智。“你如何将愚蠢的细胞组合起来,创造出聪明的东西?”他问道。

神经科学家知道大脑含有大约1000亿个神经元,并且这些神经元通过估计的四千万亿个连接连接在一起。正是通过这些连接,大脑才完成了学习和储存记忆的非凡工作。然而,科学家们从未绘制出这个被称为连接组的完整神经元网络。这就好像医生们知道我们身体的每一块骨头,但从未见过完整的骨骼。连接组的巨大复杂性使得这样的地图直到现在才变得触手可及。

Berger桌面上的奇异森林是这幅图景中微小但至关重要的一个部分。它只有三个神经元大小——“比人类头发的宽度还要小一千倍,”Seung说——但它展示了它们连接的每一个细节,直到最小的凸起和尖刺。Seung和他的团队利用最新的电子显微镜和计算机控制成像技术,正在制造一些有史以来最详细的皮层灰质三维重建。

Seung相信,在本世纪末,他的后继者将绘制出整个人类大脑的连接组。“我们的后代将把这些成就视为一场科学革命,”他在他的新书《Connectome: How the Brain’s Wiring Makes Us Who We Are》(大脑连接组:大脑的连接方式塑造了我们)中写道。他认为,随着科学家们获得以其全部复杂性来观察大脑的能力,他们将最终能够回答关于心智的一些最基本的问题。

这项突破的到来历经漫长。最早准确的人类大脑图像可以追溯到17世纪60年代,当时英国医生Thomas Willis发表了他助手、医学插画师Christopher Wren创作的解剖学图像。这些图像帮助打破了古老的观念,即动物精神通过大脑内部的空腔进行泵送。然而,Willis那个时代的显微镜非常粗糙,他无法分辨大脑细胞的精细结构。直到19世纪末,Camillo Golgi才发明了能够显示单个神经元细节的染色剂。西班牙科学家Santiago Ramón y Cajal随后使用Golgi染色剂证明了大脑是一个分支细胞的密集网络,并推测电信号会从一个神经元跳到另一个神经元。

Ramón y Cajal充分利用了他那个时代的科技,但他无法看到神经元之间的实际接触点——后来被称为突触。后来的科学家们不得不通过实验推断突触的位置。正是从这些实验中,产生了关于心智的现代理论。在20世纪中期,神经科学家们提出,学习会导致大脑结构的物理重组:一些神经元之间会形成新的突触,而现有的突触会变得更强或消失。1949年,加拿大神经科学家Donald Hebb提出,学习会导致一组神经元之间形成紧密的连接。他认为,这些所谓的细胞集合就是储存记忆的东西。

对Seung来说,大脑产生记忆和其他心智特征的能力一直是一个无法抗拒的谜团。正是这个谜团促使他放弃了初露头角的物理学家的职业生涯,转而构建基于Hebb概念的大脑类计算机模型。他的计算机模型能够学习,所以Seung想知道是否有办法将这些模型与实际的连接组进行比对,看看Hebb的假设是否正确。

只有一个问题:没有人知道连接组是什么样子的。核磁共振成像(MRI)可以扫描整个大脑,但其分辨率最高只能达到几立方毫米,远远不够精细。其他方法,如染色,允许科学家一次观察一个神经元,但无法追踪它们之间的更广泛的联系。Seung需要一种方法来观察给定脑组织中的每一个神经元。

他通过与知道如何对大脑进行超薄切片的科学家合作找到了方法。Jeff Lichtman,哈佛大学的一位神经科学家,制造了一种名为超薄切片机的设备,该设备使用钻石刀逐层切削脑组织。然后,超薄切片机将每一片切片固定在一条传送带上,传送带会被送入显微镜。显微镜会拍摄一张高分辨率的图像,Lichtman和他的同事们会将这张图像发送给Seung的实验室。

每一张图像的尺寸只有几百分之一英寸,但其中充满了神经元的横截面。将数十万层叠放在一起,就可以创建一个大脑片段的三维模型。为了生成最终模型,Berger和其他人逐一检查每一张图像,用自己特定的颜色为每个神经元着色。完成后,将一层与下一层对齐,相同的神经元保持相同的颜色。

这些图像包含的细节远超以往的任何发现。但仅凭绘制几个神经元,Seung无法获得足够的数据来回答关于大脑的真正宏大的问题。“我们需要突破一个关键的尺度,这样才有价值,”他说。Seung推测,这个尺度大约是1立方毫米:一小撮脑组织,刚好可以放在这句话句末的那个句点上。10万个神经元可以容纳在这个体积内,彼此之间形成大约10亿个连接。绘制1立方毫米脑组织内的连接组,将为Seung提供足够的数据,以便对神经元如何连接进行统计学上显著的观察。

如果记忆确实像Hebb所说的那样编码在细胞集合中,Seung应该能够观察到这些集合(pdf)。他将能够看到大脑细胞中的记忆。

像Berger那样手工绘制神经元太耗时了,所以Seung通过编写计算机程序来扫描大脑切片并自动识别其中的神经元(pdf),从而加速了绘图过程。计算机也会犯很多错误,但当人们查看模型时,这些错误会显现出来。Seung和他的同事们已经从画家变成了校对员。

人与计算机的合作加速了这一过程。现在,绘制一个神经元只需要几天时间,而不是几周。如果Seung能找到进一步加速的方法,他可能在几年内就能达到他设定的10万神经元的里程碑。

他建议,神经外科医生可以轻松地在人体手术中留下一小块组织。然后Seung就可以查看健康人群和患有自闭症、精神分裂症及其他疾病的人的大脑连接模式是否存在差异。这些连接障碍,或称布线缺陷,可能导致大脑在处理信息时出现功能障碍,将信号在神经元之间传递。

Seung预计,在未来几十年里,当科学家们将规模扩大到整个人类大脑时,他们将最终能够深入研究心智的运作机制,并解决目前更属于哲学范畴的问题。“你真的是你的连接组吗?”Seung问道。找到答案的一种方法是在计算机上模拟一个人的大脑。如果模拟足够详细,它可能就能像原始大脑一样运作。它会包含存储在细胞集合中的相同记忆吗?你能将自己上传到计算机来逃避死亡吗?

Seung认为这些问题是可以检验的,但他并不沉溺其中。相反,他专注于他的毫米级地图里程碑。要达到这个目标,他需要更大、更快的计算机。切削1立方毫米的脑组织将产生1 PB(拍字节)的数据。这是10的15次方字节——足够存储超过50年的高清电影。如果计算机内存成本继续下降,Seung应该能在几年内存储如此庞大的数据。

但仅靠更好的技术并不能让Seung完成他的连接组。“挑战在于分析它们,”他说。为此,他需要更多的“人眼”。越多的人能够校对他的连接组,他的地图就会生长得越快。因此,他和他的同事们建立了一个网站,公众可以在上面贡献力量。

“我们试图游戏化,”Seung说。他最终可能会成为一名电脑游戏设计师。