山体东坡是雪崩地形。没有树木固定积雪。呼啸的风从山的另一侧卷起更多的雪,并将其堆积在一个凸起的雪檐上,雪檐因不断增加的重量而面临开裂的危险。这里的坡度很陡,40 度,积雪必须像趴在 A 字形屋顶上的人一样紧贴在上面。最终,它会失去抓地力。在大雪过后滑下这条坡道,你不是非常不明智,就是一名雪崩研究员。后一种人中有四位——蒙大拿州立大学的 Bob Brown、Ed Adams、Jim Dent 和 Karl Birkeland——正在计划这样做。他们的目的地是一个胶合板小屋,坐落在一个小岩石突出的庇护之下——正好位于雪崩路径的正前方。这座建筑尺寸为九乘六英尺,勉强够两个科学家(其余人退到滑道边缘)、一套仪器设备、一台汽油发电机和一名相当紧张的记者居住。

一切准备就绪后,其中一人将滑雪到山脊顶部,用滑轮将四磅重的炸药吊过斜坡的顶部,然后点燃引信,将大量的雪倾泻到同事们的头上。他们认为,如果想了解雪崩的动力学,还有比直接置身其中更好的地方吗?

在此次活动前几周,我一直在瑞士阿尔卑斯山,因为了解雪崩的最佳方式是参观位于达沃斯这个小型滑雪胜地镇上令人印象深刻、非常现代的瑞士联邦雪与雪崩研究所 (SLF)。瑞士每年在雪崩研究上花费 250 万美元。设计了入口大厅地板上大理石浮雕雪花图案的建筑师,可能比 Bob Brown 1999 年的全部预算都要多。但瑞士人有充分的理由在这项研究上花费如此巨资:他们中有超过 50% 的人居住在雪崩区。在 1998-1999 年的雪季,数百场大型雪崩袭击了瑞士阿尔卑斯山,造成超过 1 亿美元的损失,并导致 36 人死亡。这是 45 年来最具破坏性的雪季。

就像 Bob Brown 和他的蒙大拿团队一样,瑞士人也有一间雪崩研究小屋。目前,它已停用。上周,一场出乎意料的猛烈雪崩爆发,摧毁了数百万美元的测试设备。就在几小时前,有两人正在雪崩路径上安装测量滚雪速度的雷达设备。如果命运的时钟稍有不同,他们就会丧生。雪崩结束后不久,一群目睹了破坏的研究人员正在争论是否应该冒险出去打捞剩余的设备。SLF 的雪崩动力学权威物理学家 Dieter Issler 回忆道:“我们想:好吧,两场雪崩在五分钟内发生是非常罕见的。” 当他们犹豫不决时,第二场雪崩发生了。雪崩研究就像驯狮子。大多数时候它是安全的,但当它不安全时,它会非常非常危险。

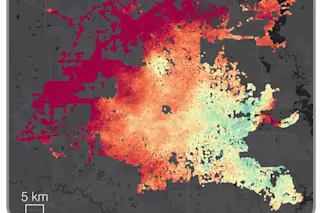

为什么研究人员要冒生命危险?部分原因在于,很少有其他工作需要他们在一些地球上最壮丽的景色中滑雪。尽管有一种无法回避的感觉,即危险本身很有吸引力,但他们这样做是为了拯救生命。对雪崩动力学的了解越多,就越容易准确预测它们会在特定的斜坡上滑落到哪个山谷以及多远。利用流动模型制作区域图,瑞士规划者以此来阻止人们在潜在灾难性雪崩的滑落路径上建造房屋。如果研究人员知道山坡的陡峭程度以及各种摩擦参数,他们就可以计算出给定不同雪层深度(雪层是脱落并滑落到山上的积雪层)的情况下,雪崩可能滑落多远。SLF 的一位前所长居住在现在被称为蓝色区域的地方——风险等级第二高的区域。1968 年,一场规模巨大的雪崩在他家门口停了下来。“实际上,它从他的门下涌入,”Issler 说。“然后就停了。”

Issler 站在一个 10 英尺长的有机玻璃管旁,里面装着水和头屑大小的聚苯乙烯颗粒。这基本上是一个巨大的、长形的、香蕉状的雪球。当 Issler 按下按钮时,滑门会向后退,颗粒会向下冲,在桌面大小的雪崩中翻滚和飞扬。

Issler 按下按钮,然后抬头望向管道顶部。“嗯,”他咕哝着。他用手掌的根部敲了敲有机玻璃。“负责打扫的人已经退休了,”他说。最后,他制造的雪崩爆发了。“你看,那是粉尘云。”一场大型雪崩——一场滑落 1000 英尺或以上的雪崩——会形成一团高耸的、翻腾的、飞扬的雪晶云,在滚落的雪上方漂移。

这不像一阵风吹过你的脸。这种云会致死。它能像火柴棍一样折断针叶树,将度假木屋变成柴火。虽然雪崩的雪部分或“密集流”通常在遇到上坡时停止,但粉尘云却常常冲出,将混乱带到山顶上方。Issler 研究过的最大的粉尘云高达四分之一英里,其 10 万吨的质量前进了三英里才停下来。

但并非只有大型雪崩才会致人死亡——绝大多数死亡发生在滑落距离不超过 200 码的雪崩中。雪崩残骸与滑雪者梦想中轻盈、新鲜的雪完全不同。雪崩留下的残骸堆中的雪晶被压得如此密集,以至于感觉更像混凝土而不是雪。埋葬普通遇难者的雪只有 50% 的空气,而新鲜的雪含有 80% 的空气。你无法移动——甚至无法扩张胸腔呼吸——更不用说挖出去了。窒息是三分之二雪崩死亡的原因。其余三分之一死于以高达 80 英里的速度撞击巨石和树木的创伤。有些遇难者死于自己呼出的气息,气息在脸上凝结然后结冰,形成冰面罩,缓慢地切断了仅存的空气。每四个被埋雪崩的遇难者中只有一个能活下来并记住。

显然,在雪崩中最好的做法是保持在接近表面的位置。然而,直到最近,如何做到这一点还不清楚。多年来,人们被告知要解开背包,试着“游泳”到表面。但最近的研究表明,最好是背着背包,用手捂住脸以创造呼吸空间。这是因为你的体型越大,你就越有可能出现在雪崩残骸的顶部。为什么?原因和你为什么总是能在袋子里找到最大的薯片一样。通过一个称为“挤压排出”的过程,大粒子(你和你的背包)和小粒子(岩石、雪块)在雪崩底部碰撞,那里的撞击最多,最终会被推到顶部。同时,由于一个称为“随机筛分”的过程,小块物会穿过粒子之间的空隙掉回底部。其余的——太大而无法穿过这些空间——则保留在顶部附近。

即使没有背包,被雪崩卷入的人通常体型足够大,可以保持在表面几英尺之内。那些最终被埋在地下六到十英尺深的人,通常是被卷入落入沟壑或被障碍物突然停止的雪崩中,这使得后面的雪堆积在他们上面。引用 Schweizer 的话:“他们完蛋了。”但许多人在不到两英尺厚的密集雪崩残骸下窒息。埋在 2 到 2.9 英尺雪中的遇难者有 59% 死亡。

达沃斯缆车四号车厢载着一群穿着鲜艳滑雪服的滑雪者和青少年滑板爱好者。但其中一人没有带滑雪板。他是 Martin Schneebeli,这里的积雪结构专家,正前往 SLF 的野外研究区,那里是位于城镇正上方山顶上的一系列寒冷实验室。

在山腰处,Schneebeli,我当天的向导,指着一片布满深方坑的雪地。这些雪坑,正如其名,是雪崩预测的基本工具。坑壁上可见的雪层揭示了过去几个月降雪的历史。为了确定雪崩风险,预报员通过目视评估这些雪层来判断由此形成的积雪稳定性。

现在外面堆积的雪是野雪——轻盈、干燥、刚下的雪——这是危险雪崩的根源。如果风力增强,风险就会降低:强风会将积雪水晶紧密地堆积在一起,使积雪更坚固。

在雪崩预测领域,天气起着决定性作用。春季的融化会削弱雪晶之间的结合,因为雪会融化和重新结冰,为致命的、沉重的湿雪雪崩铺平道路。强烈的阳光会融化表层雪,然后夜晚会结成冰壳,下一层雪很容易在其上滑落。一种类似滑溜且脆弱的雪层被称为“表面霜”——基本上是雪面上的晨霜,被更多雪覆盖。

在危险雪层中并列的还有一个狡猾的气象实体,称为“底霜”。初冬时,地面仍然温暖,被加热和湿润的空气穿过积雪,冷却形成一层尖锐、顽固的底霜晶体——看起来很漂亮,但却像小猫一样脆弱。在一个 32 华氏度的房间里,研究所的研究员 Charles Fierz 和 Thorsten Baunach 在一个盒子里制造底霜,以确定它在不同积雪和天气条件下的生长速度。

Schneebeli 看了看我的 Timberland 靴子。我向他保证它们很暖和。“它们不暖和,”他用那种面无表情的单调语调说,就像他说 Schneebeli 在古德语中是“雪人”的意思一样。他带我去看一个柜子,里面装满了蓬松的鹅绒雪裤和鼓鼓的橡胶“月球靴”,它们看起来像是为克莱兹代尔马准备的尺寸。

现在我暖和了。冷实验室的一个角落里放着 12 个纸板装的奇基塔香蕉盒,里面装满了雪。Fierz 将一些雪舀进一个筛子,递给 Baunach。“现在我们来一场降雪!”Baunach 笑着说,像个孩子一样。“他摇晃着筛子,将雪倒进一个盒子里,模拟过去 12 小时里外面发生的事情。Fierz 像一个极其挑剔的主厨一样,指着筛过的白色堆积物中的块状物:“试试双重过筛,”他建议。

Fierz 和 Baunach 将每 12 小时从盒子中取一次雪样,雪的温度从零下四度升至 30 华氏度。雪很浅——只有大约两英寸半。雪越浅,地面加热的底部(在这个实验中由加热的金属板模拟)和空气冷却的顶部之间的温度梯度就越陡。暖空气上升,迅速冷却,变成霜晶。Fierz 作为滑雪者的经验让他大致知道他的实验会详细告诉他什么。“几厘米的新雪,然后是两三天的晴朗寒冷天气,”他说道。“你会得到底霜。”

Fierz 穿着红色滑雪靴。一天结束时,他将滑雪回家——穿越非常危险的雪崩条件。在他上午上去不久后,上行缆车服务就结束了。(1968 年,一次雪崩摧毁了轨道。)这不是 Fierz 第一次遇到雪崩。和他交谈过的许多雪崩研究员一样,他也曾被卷入雪崩——不是在工作时,而是在野外滑雪时。“我其实并不害怕,”他耸耸肩。“幸运的是,我总是能看到我前进的方向。”

Bob Brown 曾害怕过。七年前,这位蒙大拿州雪崩研究员在一次野外滑雪旅行中,一位同伴触发了一场直接在他上方的雪崩。他试图躲在一个雪堆的洞里。“我以为它会直接从我身上冲过去。它像个布娃娃一样把我从洞里吹了出来。把我带到了 150 码的下坡。我估计在一秒钟内从零加速到六十。”Brown 看见一棵树迎面而来,试图抓住它,但雪崩把它从他手中扯开。然而,抓住树帮助他冲到了滑道的顶部,所以他没有被深埋,只受了轻伤。

我现在不想听这个故事。我上方五十码处,一场未知规模的雪崩即将被引爆。我与咆哮的杀人雪浪之间唯一的阻隔是一个三面胶合板小屋。Brown 正在小屋里喝热巧克力,而他的同事 Jim Dent 正在设置数据读取器。“我不喜欢说‘小屋’,”Brown 说。“我喜欢说‘小木屋’。”我指着一对交叉的支撑梁,它们的交汇处用管道胶带绑在一起。Brown 耸耸肩。“我们到目前为止还没有遇到任何麻烦。” Dent 擦了擦鼻子。“除了屋顶塌陷的那一年。”

小屋外面,Ed Adams 和 Karl Birkeland 正忙着用便携式铲子清除积雪,以便放置将记录雪崩通过时积雪温度的设备。他们希望推翻一个根深蒂固但迄今未被证实的关于雪崩的假设:即滑道底部的摩擦力足够大,可以将雪加热到熔点。据推测,融化的雪然后会迅速重新结冰,将受困的遇难者像冰棍一样钉住。

我问 Adams,如果雪崩在我们在这里时自行发生会怎样。“看到那些平坦的地方了吗?”Adams 指着山坡。“你会最终掉到那里。” Brown 从小屋里探出头来。“但首先,你得穿过那些树林。那会把你伤得很惨。”

我提到今天没下多少雪,而且今天的雪崩风险是低到中等。Adams 指出,强风正在山脊顶部堆积积雪是一个不容忽视的重要因素。正是 Jim Dent 的研究揭示了风吹雪堆积在山脊顶部的一种机制。他发现,当雪被吹动时,它会带上电荷。当被风吹过的雪晶撞击积雪时,电荷相反的粒子会相互吸引并粘在一起形成雪檐。

我问 Jim Dent,雪崩发生时在小屋里是什么感觉。“只是越来越灰暗,”他说。“我喜欢在雪崩经过时伸出手去。就像把手伸进一条河里。”他告诉我,如果我想有个好视野,我应该爬到一个钉在树上的平台,离滑道一百码远,偏离三十英尺。于是我去了。从我的栖木上,我看着 Adams 滑到顶部,他的背包鼓鼓的,里面装着炸药。然后另外两名研究员滑到一旁,比我的树远得多。从 Adams 到我的路线看起来是一条直线。显然,雪崩在向下流动时会拐弯。我尽量不去想它。我听着邻近斜坡上滑雪者的“呜呜”声,欣赏着蒙大拿州的天空。如果这些将是我在这个世界上的最后景象,那我选择了一个不错的景色。

五,四,三,二……一颗混乱的白色物质从炸弹的黑色烟云下涌出:雪崩!我只看过慢动作、变焦镜头版的雪崩,所以我震惊于它的速度。我想起了一部关于胡佛大坝的纪录片,里面展示了水第一次涌回河床。当雪崩经过我身边时,它已经扩散并变得平坦,变成了一个在雪地里起伏的扰动。就好像有什么东西钻进了山的皮肤里。这是一个怪异的、近乎迷幻的景象:我一直认为静止且无害的积雪,突然间活了过来。

回到小屋,Adams 坐在废墟中,手里拿着一个温度计,像一个担心的母亲一样插在雪里。Brown 摇着头。他曾希望有 15 英寸厚的雪层会脱落并滑落。但它小得多。“雪凝固得太多了,”他说。“太热了。”他听起来像一位评估失败的舒芙蕾的厨师。但 Brown 对在本雪季结束前再次发生一次大雪崩抱有很高的希望。现在是二月下旬,所以他认为他还有一次机会。或者说,它还有一次机会对付他。