作者:Louise Lief 似乎每一天,科学界都会带来更多令人沮丧的消息。环境保护署署长正在将研究科学家排除在其咨询委员会之外,并禁止其中一些人在会议上发言。政府问责局正在调查有关当前政府违反联邦机构科学诚信政策的报道。特朗普政府已提议大幅削减科学机构的预算。但科学家的困境更为深远。根据最近的一些调查,公众对科学家及其工作机构的了解和同情正在迅速下降,尤其是在共和党及其倾向者选民中。如今在32个州、白宫和国会执政的同一政党的政治家意识到了这些情绪。皮尤研究中心在2017年6月的一项调查发现,58%的共和党人及其倾向者选民认为大学对国家产生了负面影响,比2016年9月的调查增加了13个百分点。

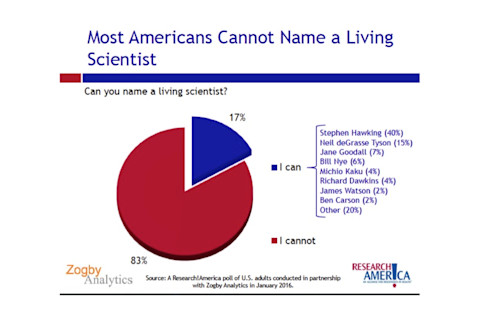

2011年,66%接受调查的美国人无法说出一个在世科学家的名字。2016年,83%的人无法说出一个。图片来源:Research!America 2016年,Research!America的一项民意调查发现,66%接受调查的美国人无法说出一个在世科学家的名字。当时,这种情况引起了广泛的担忧。2016年,Research!America再次提出了这个问题,结果更糟。如今,83%接受调查的美国人无法说出一个在世科学家的名字,短短五年内增加了17个百分点。最近的调查是在上次总统选举前10个月进行的。结果中还包含其他令人担忧的问题。在公众能辨认出的少数科学家(右图)中,女性在哪里?气候科学在哪里?很难想象何时曾如此质疑科学方法和科学工作所依赖的循证方法的好处。2017年的一份RAND报告指出“公众对科学本身作为客观决策投入的怀疑和不信任趋势日益增长”。尽管科学家们正在发声,但当83%的美国公众无法说出一个科学家的名字时,谁在倾听?这些发展表明,科学界迫切需要重新思考这个事业,并重新将科学作为一个值得信赖的、不带党派偏见的公民行为者重新介绍给公众,作为一个可以帮助社区解决问题的合作者,以及一个双方都能带来独特生活经验的对话伙伴。科学家需要为公众创造更多的交流渠道,而公民科学界可能最适合引领这一转变。作为一个曾研究过科学家与公众关系的普通观察者,我常常想,为什么许多科学家和科学机构会继续依赖所谓的“赤字模型”进行科学传播,尽管它存在众所周知的缺点,甚至会出现逆火效应。这种方法将公众视为“空容器”或“扭曲的心灵”,随时准备被事实纠正。也许许多科学家继续使用它是因为它很熟悉,并且模仿课堂教学。但它没有起到作用。

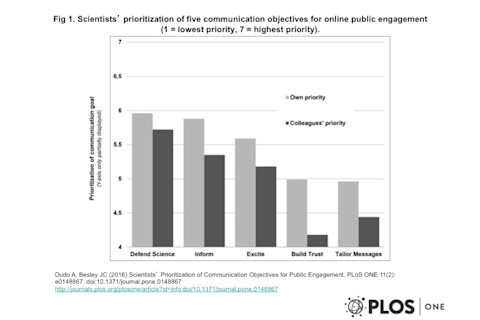

科学家们将大部分时间花在为科学辩护上,而很少花在建立信任上。许多科学家也为建立信任设定了低优先级。在2016年美国科学促进会会议上,密歇根州立大学教授John C. Besley展示了(右图)一项关于科学家在线与公众互动优先级的调查结果。科学家们专注于令人沮丧的、被动的为科学辩护的任务,很少花时间与公众建立信任关系,而建立信任关系在职业优先事项中排名最后。如果建立信任是一个首要任务!那么他们与公众——以及通过公众与政策制定者——的互动将会多么富有成效!有证据表明,公众渴望进行此类交流。当Research!America在2016年询问公众,科学家向民选官员和公众通报他们的研究及其对社会影响的重要性时,84%的人表示非常或有点重要——这一数字讽刺地反映了无法说出一个科学家名字的美国人的比例。我遇到过许多渴望参与此类社区对话的科学家,尤其是那些在数字时代、在对科学事业的质疑中成长起来的年轻科学家。但他们中的许多人担心,花太多时间与公众打交道会损害他们的职业前景。这就是他们从许多东道机构那里得到的信息。几年前,在一个由主要科学组织在大学校园提供科学传播培训的讲座中,我惊讶地得知,一些实验室主任不允许他们的员工参加此类研讨会。他们被告知这与他们的工作无关,如果他们想要这样的培训,他们应该自己利用业余时间。在场的科学家似乎没有一个人对此感到惊讶。另一次,一位早期职业生涯的化学教授,他在主流媒体上取得了一些成功,但他的晋升审查小组斥责他写博客太多。

科学家不与公众互动的主要原因,按重要性排序。在其报告《公众对科学的信任》中,Research!America调查了科学家,以发现更多科学家不与公众互动的原因,并按其感知的重要性列出了结果(见右图)。从另一个角度看,这是整个学科科学领导层的一份紧急待办事项清单。他们的工作是消除这些障碍并鼓励公众参与。除非学术界为这些努力提供更多的鼓励和职业激励,否则公众所要求的关键对话和社区交流将无法达到所需的规模。没有公众对他们事业的理解和支持,研究资金就会枯竭。这已经发生了。最近,我一直关注公民参与,研究社区如何尝试识别和解决集体问题并应用协作解决问题。科学家在这项工作中发挥着核心作用。在2017年2月的一次论坛上,阿斯彭研究所的公民身份与身份项目启动了一项科学与公民意识倡议,以审视这些问题。其根本前提是,科学素养和公民素养是相互交织的,目前两者都存在差距。与会者包括公民科学协会副董事会主席兼Public Lab执行董事Shannon Dosemagen。她指出了研究某些问题的科学家与生活在这些问题中的人之间“危险的脱节”。论坛与会者呼吁科学家们更多地将“社区需求、利益和价值观”置于工作的中心,更多地关注“深度倾听”,并准备好承认有时他们对社区的假设可能是错误的。能够做到这一点取决于与社区在同一地点会面。在奥巴马政府时期,环保局国家咨询委员会环境政策与技术委员会(NACEPT)的一次会议上,当公民科学和开放数据运动日益兴盛时,时任环保局科学顾问、新泽西州前副卫生专员Thomas A. Burke呼吁公民科学研究人员首先询问社区,而不是专注于主要解决研究人员兴趣的项目。曾在休斯顿-加尔维斯顿地区从事空气污染问题的Matthew Tejada在成为环保局环境正义办公室主任之前表示,社区希望专注于识别问题并采取行动解决它们。他说,如果社区正在组织和动员起来收集数据,那么每个人都需要清楚数据将如何被使用。(Dosemagen和SciStarter的Darlene Cavalier是环保局NACEPT委员会的成员。这是2016年NACEPT报告《环境保护属于公众:环保局公民科学愿景》的副本。)为了更好地向公众介绍自己,科学家与公众已经信任的公民机构合作是明智之举。亚利桑那州立大学与当地公共图书馆合作的努力就是这样一步,它有助于将公民科学项目扎根于社区,创造一个知识寻求者、科学和公众参与的自然联盟,并建立社区反馈循环。(坦率地说,Cavalier是该倡议的项目负责人,由博物馆和图书馆服务研究所支持。)史密森尼学会,这个世界上最大的博物馆和研究综合体,正在利用其机构信誉来促进有益的公民对话,就移民等争议性问题召开公众对话。在最近一次POLITICO的采访中,史密森尼学会秘书David Skorton(他本人就是一位科学家)谈到了公众对科学发现的怀疑,他说这“不是什么新鲜事”。关于如何处理这个问题,他的说法是:“虽然这可能与我的同行科学家们不那么受欢迎,但我认为这在很大程度上是我们的责任,是科学家的责任……”这意味着科学家需要做得更多,冒险进入不熟悉的当地场所,那里可能没有提到科学,但社区聚集在那里讨论他们的问题。全国各地正在出现一些有趣的新机会。2014年,芝加哥社区信托基金会(美国最大的社区基金会之一)发起了一系列名为On the Table的晚餐活动,在全市范围内讨论社区问题并集思广益可能的解决方案。2014年,第一年,近1万名芝加哥居民参与。2017年,近10万名芝加哥居民参与。最近,该基金会为该计划增加了一个资助组成部分,授予了超过13.5万美元的小额赠款,以帮助参与者将他们的想法转化为行动。类似的活动现在也在另外25个城市举行,并在Knight Foundation等其他慈善机构的主持下进行。科学家需要出现在这些餐桌旁,并练习那些深度倾听的技巧。至少,你将结识新朋友并获得新见解。但你也可能建立有价值的新联系,找到新的合作者,最重要的是,与你的社区建立更牢固的联系。不要低估你收集和创建的数据对社区决策的影响力。正如Skorton所说,这取决于科学家。这可能看起来不公平,但事实就是如此。然而,科学家探索未知。这就是你们做的。继续探索更多。

Louise Lief 曾于2015-2017年担任美国大学传播学院调查报道工作室的驻校学者。此前,她曾在威尔逊中心担任公共政策学者,并与科技创新项目和环境变化与安全项目有关联。 想了解更多公民科学?请查看SciStarter的项目查找器!拥有1100多个涵盖所有研究领域、任务和年龄段的公民科学项目,总有一款适合您!