埃克巴尔·道坎很兴奋。她刚刚完成了博士后研究,并领导着她在也门赛义德大学争取创建的新治疗营养系。然后炸弹开始落下。

“一切都被毁了,我们的大学,我们的家。我的家人不得不搬到城市中心外的一间出租公寓,那里的人们正在互相争斗和杀戮,”来自塔伊兹的37岁生物化学家道坎说。这座城市位于该国南部红海附近,被称为也门的文化之都。在2015年3月也门敌对军事派别之间的武装冲突爆发之前,道坎曾是该大学实验室医学和治疗营养系的讲师和负责人,她和她的学生在那里研究天然抗氧化剂对健康的影响。

“我们的大学因袭击而不得不关闭,我在家呆了10个月,没有工资,几乎没有互联网,而且经常没有电给我的笔记本电脑或手机充电,”道坎说。在几个月的无所事事和恐惧之后,道坎获得了马来西亚国立大学的访问学者奖学金,她曾在这所大学进行研究生学习。但另一个障碍依然存在:离开也门。

“我们在塔伊兹的机场因战火而关闭。萨那还有一个机场,但开车要15个小时,而且路非常危险,”道坎说。然而,在一个短暂的机会之窗,道坎得以通过萨那离开。

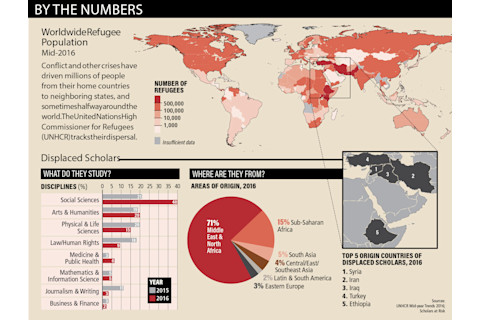

目前世界各地肆虐的冲突造成了有史以来最高数量的流离失所者,这是联合国难民署(一个追踪和倡导流离失所人口的机构)统计的数据。超过2000万人不得不离开自己的祖国;另有约4000万人在本国境内流离失所。其中有数千名科学家和研究人员,许多人逃离时除了一个U盘或一个Dropbox账户的密码外,几乎一无所有,里面装着他们毕生工作能挽救下来的部分。

仅叙利亚战争就已使至少2000名学者流离失所。根据国际教育协会-学者救援基金(IIE-SRF)的数据,其中不到10%的人能够恢复职业生涯——甚至更少的人回到自己的领域。这个总部位于纽约的组织正在资助道坎在马来西亚的奖学金,它是众多帮助处于危险中的学者的组织之一。

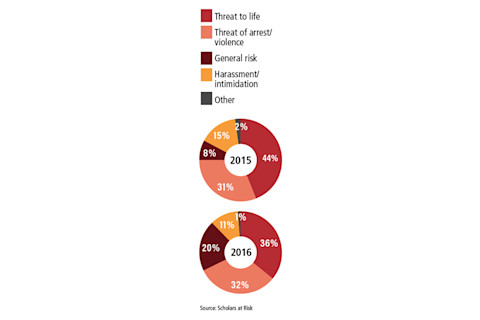

尽管许多研究人员是难民,但他们的身份各不相同。一些人已在其目前工作或学习的国家正式寻求庇护,而另一些人则希望他们在国外的学术安置能成为暂时的喘息。无数其他学者仍留在自己的国家,他们的工作和生活因安全威胁、基础设施崩溃、迫害、收入损失、国际孤立和政府垮台而受到严重限制。

亚历山大·冯·洪堡基金会(Alexander von Humboldt-Stiftung)的乔治·肖尔说:“这些研究人员作为本国的批判声音非常重要,对发展和社会福祉、科学和经济进步做出了贡献。”该基金会通过其菲利普·施瓦茨倡议,资助了数十名流离失所的研究人员在德国大学和研究机构进行为期两年的奖学金。“他们不仅仅是需要帮助的难民,而是擅长自己工作的研究人员,”肖尔说。“如果我们失去他们,我们也会失去他们的影响力,失去他们可能为经济和社会做出的贡献。”

也门生物化学家埃克巴尔·道坎,目前是马来西亚一所大学的访问学者,今年早些时候得以前往意大利参加一个关于流离失所科学家的会议。然而,许多其他研究人员无法离开饱受战争蹂躏的家园,或者在难民营中苦苦挣扎,他们的技能得不到认可。(图片来源:德米斯·阿尔伯塔奇/世界科学院)

德米斯·阿尔伯塔奇/世界科学院

“我再次觉得自己是一名真正的科学家”

内达尔·赛义德就是这样一位研究人员,他致力于在他的祖国叙利亚产生积极影响。在阿勒颇的一个监测水污染的微生物实验室里,他正在研究饮用水消毒的新方法。然后,在2012年,他的一位警察朋友提醒他,他已被贴上叙利亚政权反对者的标签,并处于严重危险之中。“我的朋友说,‘我不会告诉任何人,但你必须在两天内离开这个国家,’”赛义德说。“所以我为我和我的家人办理了护照,然后我们逃往土耳其。”

超过2000万人不得不逃离自己的祖国;另有约4000万人在本国境内流离失所。

在那里,赛义德、他的妻子和他们的三个年幼的孩子在城市间辗转,随着经济资源的枯竭,从租来的房子搬进了难民营。赛义德在一家农产品市场做了一年收银员,但这几乎不足以维持生活,更谈不上任何职业满足感。“我学了15年科学,是为了帮助别人,而不是住在政府给我食物的营地里,”他说。在土耳其看不到未来,赛义德把家人留在难民营,冒着生命危险穿越大海来到欧洲,最终到达德国,在那里他一个人都不认识,也不会说当地语言。当他遇到一对可以用俄语交谈的夫妇时,他的运气发生了转变,俄语是他学生时代在国外学到的。

“我终于可以解释自己了,我是一名微生物学家,我曾在阿勒颇的一所大学工作过,”赛义德说。一系列人脉关系使他认识了莱比锡亥姆霍兹环境研究中心的一位教授,该教授正在为他的系寻找一名微生物学家。这位研究员赞助了赛义德的申请,使他成为菲利普·施瓦茨倡议的第一批研究员之一。

“亥姆霍兹中心的人来自加拿大、意大利、日本、俄罗斯,但我们都像一家人一样工作,”赛义德说。他一直在准备细菌样本,并学习如何使用冷冻扫描电子显微镜来分析微生物在自然和污染生态系统中转化碳、氮和其他元素的作用。“我感觉自己又是一名真正的科学家了。”

赛义德的家人已到德国与他会合,他们都在学习德语。“孩子们学得很快,不像我们,”他笑着说。他正在与另一个组织“科学机会”合作,该组织将流离失所的研究人员与学术资源和欧洲同行联系起来。“我与那些只会说阿拉伯语的科学家交流,告诉他们如何在德国继续他们的领域,”赛义德说。“我知道他们的感受,因为我经历过同样困难的处境。我想帮助他们,因为他们就像我以前一样。”

许多流离失所的科学家都怀有类似的承诺,要帮助他们的同事——那些努力融入新国家的人,以及那些挣扎着在家乡继续工作的人。在马来西亚的也门生物化学家道坎最近在她目前的大学为也门学生组织了一次学术研讨会。她还努力帮助他们在国外找到研究生工作机会,直到安全返回家园。她还继续担任一名仍在也门的生物化学博士候选人的导师。“我们通过WhatsApp和电子邮件交流,”道坎谈到这位正在分析百里香化学成分的候选人时说。“萨那的大学仍然开放,但她的处境非常困难。她正在尽力而为,但当他们没有电的时候,她无法进行任何实验室工作。”

学者救援基金主任莎拉·威尔科克斯表示,许多流离失所的科学家尽管处境困难,仍致力于培养下一代研究人员。“我们的许多研究员仍在指导他们的硕士生和博士生,通过短信为他们的论文提供反馈,”威尔科克斯说。学者救援基金组织其伊拉克研究员进行远程学习讲座,以弥补其祖国课程的空白。当互联网连接良好时,在国外的伊拉克学者会向伊拉克的同事和学生直播数百场关于各种主题的讲座,而当互联网连接不佳时,则通过DVD提供资料。

伊拉克海洋生物学家阿迪勒·阿尔-汉达尔是国际教育协会-学者救援基金的研究员,他发表了一系列演讲,提醒巴格达的同事警惕掠夺性出版。“伊拉克的大多数学者没有国际经验,英语不好,也没有进行良好研究并在知名期刊上发表文章所需的设施和技术,所以他们转向那些没有同行评审的虚假期刊,”阿尔-汉达尔解释说。“我想让他们清楚,如果在这样的期刊上发表文章,他们会对自己的研究造成损害。”

在德国,一次偶然的相遇,因为会说共同语言,流离失所的叙利亚微生物学家内达尔·赛义德在莱比锡亥姆霍兹环境研究中心找到了他专业领域的工作。(图片来源:亥姆霍兹环境研究中心)

亥姆霍兹环境研究中心

寒蝉效应

威尔科克斯说,像阿尔-汉达尔这样的学者在学生和同事中的影响力,可能是导致他们处于危险境地的部分原因。“教授们处于显赫的地位,”她说。“他们在社会上备受尊敬,所以让他们噤声会给整个大学和整个社会带来寒蝉效应。”

在国外的伊拉克学者向伊拉克的同事和学生直播了数百场关于各种主题的讲座,当互联网连接良好时,还会通过DVD提供资料。

阿尔-汉达尔于2011年首次离开伊拉克,原因是学术自由日益缺失。“我以前拥有的设施不再可用,”他说。学者救援基金为他在佛罗里达州找到了为期一年的奖学金,在那里他分析了显示伊拉克南部水资源短缺影响的卫星图像,并将结果发表在《湿地》杂志上。但当他奖学金结束后回到巴士拉时,那里的情况比他离开时更糟。“所以我用浮游植物网收集了一些水样,将它们浓缩在一个小塑料瓶中,然后带着它们装在手提箱里去了瑞典,”他说。

作为哥德堡大学的IIE-SRF研究员,阿尔-汉达尔再次能够运用他在海洋硅藻(一种微藻)分类学方面的专业知识,并且可以直接使用扫描电子显微镜,这是他在伊拉克所没有的。他已经发表了六篇关于他在伊拉克南部萨瓦湖采集的水样中发现的新物种的论文。“由于环境条件的巨大变化,微藻群落与我1990年代在那里观察到的完全不同,”他说,解释说由于频繁的干旱,这个由地下水补给的湖泊的盐度增加了三倍。

阿尔-汉达尔还与他在大学的合作主持人安吉拉·沃尔夫教授合作,分析她收集的北极和南极极地藻类样本。“我的团队中有一位非常擅长物种鉴定的成员,这对我非常有益,这样我们就可以解决生物多样性如何随温度升高和融化而变化的问题,”沃尔夫说。她希望帮助阿尔-汉达尔找到一种留在瑞典并在两年奖学金结束后继续与她的团队合作的方法——并希望她的大学能接待更多处于危险中的研究人员,这对双方都有利。

“来到这里或在本国处于危险之中的人们拥有如此多的能力和技能。他们能为社会和大学做出如此多的贡献,但我们常常把他们视为问题,”沃尔夫说。“应该鼓励他们,以便他们能够继续他们在自己的国家开始的工作。如果他们被困住,一两年无法工作,他们可能会失去信心。而且科学发展迅速;如果你不跟上,就越来越难参与研究。”

(图片来源:Alison Mackey/Discover)

Alison Mackey/Discover

填补空白

欧洲的新举措正试图帮助那些无法通过全职工作或奖学金重新融入学术界的流离失所科学家填补这些空白。“研究人员来到德国,他们有点迷茫,因为他们无法使用图书馆,无法与同事交流。他们辛勤工作,现在却无所事事,没有人认可他们过去所做的一切,”莱比锡大学税收与金融学教授卡门·巴赫曼说,她创办了“科学机会”组织。这个在线平台允许流离失所的研究人员与德国同行联系,后者可以提供图书馆或大学活动的使用权,邀请他们进行客座讲座,或在出版物和其他科学交流方面进行合作。

蕾拉,一位伊朗纺织工程师,是参与该倡议的科学家之一。“拥有一个网络非常重要。如果你认识某个能让你与机构直接对话的人,那可以为你创造找到工作的方法,”她说。蕾拉和她的丈夫在他因积极参与一个自由反对派组织而成为逮捕目标后逃离了伊朗。(她出于同样的原因不愿公布自己的真名。)“我仍在工作,不是为了钱,而是撰写论文,努力保持自己的知识更新,并担任一家知名期刊的志愿审稿人,以提高我的简历,”她说。最终,蕾拉希望回到她进行硕士研究的领域:纳米技术的医学应用,特别是使用合成纤维制造微型支架以帮助组织修复。

发表论文对于任何学者提升职业生涯都至关重要,但对于那些不再隶属于大学、不熟悉国际出版惯例或难以用第二语言写作的人来说,这可能是一条难以企及的途径。英国牛津大学的学生和学者创立了一份新刊物《流亡研究期刊》(The Journal of Interrupted Studies),专门为流亡中创作的杰出作品提供平台。奥地利的一项名为“庇护中的科学”(Science in Asylum)的倡议,也提供一系列研讨会,包括关于科学写作和出版的课程,以及如何寻找工作机会和在欧洲获得外国学历认可的信息。

“课程参与者有机会各自撰写一篇论文,我们正在努力寻找当地的同行评审员,他们可以提供反馈并担任导师,然后共同出版一份刊物,以展示他们的资质,”康斯坦丁·谢勒说,他将“庇护中的科学”项目作为其在维也纳社会创新中心工作的一部分组织起来。“这将成为他们找工作时的参考,以表明他们在无法真正工作期间一直很活跃。”

34岁的叙利亚植物遗传学家哈姆迪·阿尔萨福里参加了“科学庇护”研讨会,他根据博士论文中关于棉花育种的数据撰写了论文。“我想,我们大马士革的大部分研究所现在已经被毁了。我们无法从那里的实验室拿到任何东西,”阿尔萨福里说。幸运的是,他之前曾将论文副本寄给埃及的一位朋友,他得以从朋友那里取回数据。

阿尔萨福里接受了一次关于他处境的电台采访,这最终引起了奥地利森林研究中心一位教授的注意,他获得了一个为期三个月的培训职位。“我在那里没有赚到任何钱,但这让我有机会了解奥地利的研究体系是如何运作的,”他说。“我喜欢我在实验室的工作,它给了我在这里找到工作机会的希望。仅仅是这种被认可为科学家的感觉就足够了。”

(图片来源:Alison Mackey/Discover)

Alison Mackey/Discover

从头开始

乌克兰景观规划师泰蒂亚娜·戈伊坚科自2015年逃离祖国动荡的军事和政治局势来到奥地利以来,只获得了少许认可。自2014年初以来,俄罗斯支持的分裂主义势力与乌克兰军队在乌克兰东部发生的战斗已造成近1万人死亡,100多万人流离失所。通过“庇护中的科学”项目,戈伊坚科在维也纳的儿童科学暑期项目KinderUni担任志愿教师,向孩子们教授土壤的不同特性,并让他们亲身体验植物种植。

“很高兴我的知识再次变得必要,”戈伊坚科说。但这与她之前在乌克兰一所大学的工作相去甚远,她在那里研究和教授气候变化背景下的沿海环境管理。“我仍然希望遇到能在我土地管理领域雇用我的人,”她说。“我怀念我的工作,我很难只是坐在家里。”戈伊坚科正在学习德语,并在夜校学习金融和经济学,以拓宽她的选择,同时努力使她的科学资质在奥地利得到认可。

欧盟每个国家对外国学历的认可都有不同的要求,对于可能没有带走文凭或在往往困难的旅程中丢失文凭的难民来说,这个过程更具挑战性。38岁的叙利亚药剂师塔米姆·查拉蒂拥有巴黎南大学的博士学位。然而,他仍然需要获得英国对他叙利亚学士学位的认可,并且他必须通过药学和语言考试,以提高他在英国的工作前景。他目前是国际教育协会-学者救援基金(IIE-SRF)在约克大学的研究员。

“要获得我叙利亚学位的同等学历,还需要两年的培训,”查拉蒂说,他正在研究如何利用纳米技术更有效地将药物输送到人体,并减少副作用。他的妻子,一位皮肤科医生,正在准备她自己的四项资格考试。

叙利亚植物遗传学家哈姆迪·阿尔萨福里在大马士革的学术机构被毁后,得以在奥地利森林研究中心获得职位。(拼贴照片由Bildungszentrum für Wald提供)

查拉蒂理解为什么一些仍在阿勒颇的同事尽管面临危险、电力和水短缺以及自战争开始以来生活成本至少增加了十倍,仍不愿离开。“在叙利亚,我在我的大学有一个永久职位;在英国,我必须在一个完全不同的体系中重新开始我的职业生涯,你必须申请资助来为你的项目提供资金,”他说。“我现在从事短期合同工作,而不是作为学术人员。尤其是阿勒颇大学的那些年纪较大的人,他们不想离开并重新开始。”

查拉蒂和他的妻子希望能在叙利亚局势好转之前留在英国。随着那里血腥战争进入第七个年头,这种可能性似乎很渺茫。但这是许多流离失所的研究人员共同的希望:他们有朝一日能够回到自己的国家,带着他们在流亡期间获得的新知识、新联系和新想法。

国际教育协会主席艾伦·古德曼说:“我们的研究员非常想回家,他们中约有一半人确实回去了,即使在仍然危险的情况下。”他回忆起一位伊拉克科学教授在收到威胁后申请了国际教育协会-学者救援基金的奖学金,但在国外两年后决定回家。“他居住的伊拉克地区停电意味着每个人都有一台柴油发电机在运转,排放碳。这位教授发现,如果你种植香桃木,我们通常把它当作杂草挖掉,它会吸收大量的碳,”古德曼说。这位科学家将这一发现写成了一篇研究论文,随后发表了。

“他说,受到威胁后留在伊拉克,心理上会很困难;那里的日常生活压力和劳累如此之大,令人难以承受,”古德曼说,并补充说,这位研究员在国外作为研究员的经历重新激发了他对科学的承诺。“看到他在获得奖学金的大学里正常的学术活动,给了他勇气回家并立即重新投入研究。”

詹妮弗·哈塔姆是一位驻伊斯坦布尔的自由撰稿记者。

本文最初以“中断的科学”为题发表于纸质版。