“有人倒霉了,”尼尔·贝特兹越过肩膀喊道。我气喘吁吁地背着背包,落后他十步,看到了他脚下的东西:漂白、破碎的骨头,散落在我们正在穿过的苔原的苔藓和草地上,形成一个粗糙的圆形。我捡起一个L形的粉笔色物体,大约一个小锤子那么大。半个北美驯鹿的下颌。大臼齿顶部有绿色漩涡。鼻端有一排微小的白色门牙,像婴儿的牙齿。下颌的其他部分像许愿骨一样被折断了。

过去的六个夏天,贝特兹一直在这些草地上徒步,担任距离我们大约一英里外的破旧营地(穿过半英里起伏的山丘,位于黑色的图利克湖的另一边)的生态学家的助手。这里到处都是狼、熊、鹰、狼獾留下的骨头堆。有时你会看到整条后腿,还覆盖着毛茸茸的皮毛。

贝特兹和另一位研究助理格雷琴·格特尔正带着我爬上一座缓坡,坡上覆盖着绿色的苔藓、莎草和石楠,点缀着皱巴巴的黄色和白色地衣。翠绿的背景中,这里有一朵小小的黄色罂粟花,那里有一株高大的紫色柳兰,还有一棵像八英寸圣诞树的亮绿色木贼。这是一片茂密的微型森林,只到我们的脚踝。无论我们往任何方向走20英里——甚至是向东或向西200英里——它看起来都一模一样。从直升机上看,这片景色就像海洋,凝固在波涛汹涌的瞬间,翻滚着涌向20英里以南的布鲁克斯山脉。

我把下颌骨放在后裤兜里,掸掉右臂上七八十只蚊子。这只是徒劳的举动。在苔原上每走一步,都会踢起新的一群蚊子,密密麻麻,像一场雪花飞舞。我的运动衫袖子又被它们覆盖了,它们用细长的喙敲敲打打,寻找血液。回到营地,官方的蚊子测量方法是拍打测试——当你用手掌拍打被蚊子侵扰的肩膀或大腿后,有多少蚊子会死亡。今年夏天创下新纪录:270只。即使一直戴着头网,我们也吞下了几只。

贝特兹和格特尔站在一个小土丘上,假装耐心,等我慢吞吞地爬上来。“走起来真容易啊,”贝特兹说。他像个脱口秀演员一样,说话断断续续。“就像一片绿油油的大草坪!”但是海绵状的植被吸收了我们的脚步,像蹦床一样把我们弹回来,当我们弹跳着下坡时,我们的脚踝不断碰到头大小的草丛。图利克科学家喜欢说,踩在草丛上就像踩在牙刷上。你会尽量避开它。所以,在苔原上行走就像踩在一百万个 jostling 的肩膀上,努力不踢到任何人的头。每隔几英尺,地面就充满了水,我们的脚会陷入一两英寸甚至六英寸的寒冷小沼泽中。这就是为什么我们会在道尔顿高速公路(从费尔班克斯到普拉德霍湾,与阿拉斯加输油管道平行铺设的碎石运输道路)上看到驼鹿、北美驯鹿和狐狸。他们似乎和我们一样不喜欢在苔原上行走。

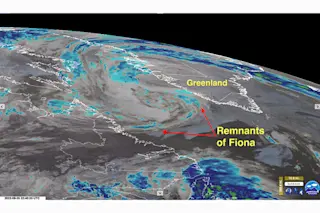

北极苔原大约有500万平方英里,横跨阿拉斯加、加拿大、格陵兰、斯堪的纳维亚和西伯利亚的世界边缘(南极洲的同等地形则常年被冰雪覆盖)。世界上许多苔原都曾被研究过,但其中一块特殊的区域——沿着库帕鲁克河延伸100平方英里,从布鲁克斯山脉一直到海边的平坦地带——一直被深入研究。自1975年以来,这里一直受到严密监测,当时马萨诸塞州伍兹霍尔海洋生物实验室的约翰·霍比和其他几位生态学家接管了一个废弃的营地,该营地曾是输油管道工人的住所。

在过去的20年里,研究人员在这里一片片、一份份地收集样本,描绘着一个生态系统的图景。吸引他们的是苔原的简洁性——这个词来源于芬兰语,意为贫瘠、起伏的平原。这里能生存下来的生物不多,而能生存下来的都必须承受冬天的寒冷和黑暗。这些简单的条件使它成为阐明水和土地、植物和动物如何相互作用的完美场所。

“在这里我们可以见树木而非森林,”来自伍兹霍尔的植物生物学家盖乌斯·沙弗说。“十个物种就占了植物生物量的90%。我们可以用200美元的木头和塑料在小块土地上搭建一个温室,并对整个系统进行采样。我们不能在森林上搭建温室——如果能,那将花费巨资。”

苔原上动植物生存最明显的限制之一是水的丰沛。“人们谈论湿地——北极是最大的湿地,”密歇根大学的水化学家乔治·克林说。“整个陆地系统的14%被水覆盖。”

在浅浅的苔原池塘中收集样本时,你会真切地感受到所有积水的原因:在松散的棕色沉积物上走了几步之后,你会突然下沉到臀部,感觉脚碰到了一个光滑、钢铁般坚硬的表面。你会透过连身防水服感受到寒冷。这就是永冻层——永久冻结的地面,坚硬如混凝土,更不透水。维持所有苔原植物和动物的未冻结地面只有半英尺到三英尺深。克林解释说,在那之下,永冻层深达数百英尺。你可以在上面滑行。它感觉就像一个溜冰场。

一旦暴露,永冻层会像蜡一样融化,沉降其上的任何物体,偶尔会露出猛犸象牙或冰河时代的另一个遗物。事实上,道尔顿高速公路就建在一层玻璃纤维绝缘材料上。但当受到未冻结表土的保护时,永冻层是一个绝对的屏障,如此 impenetrable,以至于夏天融水会渗透地面;如果水不能流入溪流或湖泊,它就只是停留在原地。

当然,形成永冻层的是漫长而寒冷的冬季。在这里,距离北冰洋150英里,冬天持续十个月,其中有三个月太阳从不升起。然后,从五月末到八月,太阳从不落下,在低矮倾斜的圆圈中绕着地平线移动。大约在六月,雪融化了,河流泛滥,湖冰裂成柱状,彼此撞击,发出美妙的铃声,然后消失,露出因长期死亡的植物和动物的颗粒状残骸而几乎呈黑色的水。

克林说,在冰雪消融时,那条三码宽、咕噜作响的溪流,通常只是给图利克湖供水,此刻却咆哮如瀑布。它将以每秒三米的速度奔流,其中夹杂着巨大的冰块、树木和其他杂物。而湖面则完全被冰覆盖,所以你会看到这些东西呼啸而过,然后“砰”地一声,它们撞上湖冰,直接从冰下冲过去。水流和阳光的涌入,使鱼从大湖未冻结的深处浮出,鸟儿从南方归来,各种陆地动物,如驼鹿,也从森林中或冬眠中苏醒。成千上万的北美驯鹿群同时产仔,此时春季新生的嫩芽营养最为丰富。整个夏天,生命都在与时间赛跑,为八月即将到来的严寒积蓄力量。

即使对于植物来说,食物也很难获得。分解死亡植物物质(从而释放活植物光合作用所需的氮)的细菌在寒冷中工作非常缓慢。因此,死亡植物物质作为一层营养贫瘠的泥炭(一种易碎的棕色酸性有机碳块)堆积在永冻层顶部。此外,由于低温减缓了光合作用的化学反应,所有植物生长都必须在盛夏,在气温升高后才能发生。

夏天生长也很不稳定。北极苔原的夏季气温可能达到90华氏度——也可能下雪。考虑到这些限制,即使苔原植物能将根扎入肥沃的土壤,它们也会显得矮胖。因此,在短暂的严寒缓解期,它们专注于生根发芽,而不是长出像树干和树枝那样承重的纤维。不难看出,一些最常见的物种之所以能生存,是因为它们字面上靠空气为生。这些生物——陆地上的地衣和湖泊中的藻类——从空气中吸收氮,并将其转化为硝酸盐或氨等肥料化学物质。

食物和时间都如此紧迫,没有多少犯错的余地。例如,仅仅多几英寸的雪,就可能产生巨大影响。当雪深不足8英寸时,光线会穿透足够深,使地面变暖,导致雪层顶部和底部同时融化。但例如在1993年,降雪量为11英寸(这并不罕见;北极天气变化很大)。这么深的雪只会在表面变暖,因此融化所需时间是原来的三倍。华盛顿大学鸟类学家约翰·温菲尔德(他在图利克湖度过了过去的七个夏天)说,延迟的解冻扰乱了白冠麻雀的繁殖。

“因为繁殖季节很短,它们等不起几周的雪融化时间,”温菲尔德说。“这就是为什么许多北极鸟类没有领地意识。我们给50只白冠麻雀戴上环,就再也看不见它们了。它们是生态位机会主义者。它们会远走高飞,去寻找条件适宜的地方。”

像我一样,一个优秀的生态位机会主义者,我设法搭乘乔治·克林的直升机,去15个地点研究湖泊化学。堪萨斯大学的生物学家约翰·奥布莱恩,以及贝特兹也一同前往。这次旅行将使他们能够对那些步行无法到达、否则会破坏脆弱苔原的湖泊和河流进行采样。(植被是如此脆弱,以至于卡特彼勒拖拉机在冬季雪地上的履带印记,在20年后仍然能在下面的植物上看到。)

当我们轰鸣着、嘎嘎作响地从空中降落,用我们的下沉气流平定了伊特基利克湖灰色的涟漪和绿色的草地和莎草时,我们把附近巢穴里的一只金鸻吓得魂飞魄散。当我们下车四处走动时,它没有逃跑。它把自己栽在一丛草旁,发出一种高亢、尖锐、空洞的叫声。它颤抖着的一只灰色斑点翅膀,半张着,垂落在它黑肚子的身体之外,覆盖着一些浅黄色的地衣。它的眼睛,透过一张薄薄的、张得大大的喙,盯着我们,看我们是否相信它的表演:我在这里,翅膀断了,容易捕捉。别管小鸡了。来追我吧。在明亮、裸露的苔原上,无处藏身,父母却选择迎向危险。

她还在鸣叫,克林、贝特兹、奥布莱恩和我走向湖边沙砾岸。飞行员汤姆·赫斯特留在后面,擦拭着机身,上面有成千上万的蚊子尸体。克林和贝特兹采集的水样将进行化学分解,以精确测量水中的碳含量。在最近的一系列实验中,克林发现图利克附近的苔原湖泊做了一件令人费解的事情:它们会释放二氧化碳。通常湖泊是碳储存库;碳以沉积物的形式沉淀在湖中——无论是死亡的藻类还是春季径流带来的泥炭。

克林解释说,湖泊释放二氧化碳的原因是,随着天气变暖,细菌分解死亡植物,从而将二氧化碳释放到潮湿的土壤中。春季径流会将这些二氧化碳冲入湖泊,最终使水饱和,二氧化碳便会释放到空气中。克林现在想看看这是否是苔原范围内的现象。事实上,他怀疑这种情况也发生在温带湖泊中,但这种效应在更复杂的生态系统中被掩盖了。

奥布莱恩正在研究水蚤,他正在验证一种关于三种物种如何在这里共存的理论。他趟着齐腰深的混凝土色水,手持一根长绳,绳子连着一个用细网制成的漏斗,漏斗窄端有一个金属杯。他像掷铁饼运动员一样向后伸展,将网弧线抛向波浪。网轻轻地“扑通”一声落下,他收回网,将绳子绕在肘部。

湖对面,大约200码远,我看到六只白色鸟儿在湖面上滑翔,划出长长的抛物线。一只鸟飞过,每次悠闲的扇动翅膀都轻微地上下起伏,像系着绳子的木鸭,它的小眼睛盯着我们。“那是一只北极燕鸥,”奥布莱恩抬头看着水面说。“它们一生都生活在南极附近的海上。它们只有在夏天来到这里繁殖时才会上岸。”

从我们头顶掠过一圈后,燕鸥决定回去工作。当它盘旋,朝湖的远端飞去时,阳光洒满了它珍珠贝般的翅膀。突然,它在半空中停住,耸了耸肩,抖了抖翅膀,弓着背对着我们保持着姿势,仿佛在划着一艘想象中的船向我们驶来。然后它像石头一样猛地扎入水中。一条受惊的鱼就这样加入了食物链。燕鸥只有八周的时间来交配并孵化出足够强壮的小鸟,让它们能够飞越11000英里南下。时间紧迫。尽力而为吧。

横穿这片起伏的荒野,阿拉斯加输油管道从普拉德霍湾穿过苔原、越过布鲁克斯山脉、经过森林,一直延伸到该州南部海岸全年无冰的港口瓦尔迪兹。这是一条长达800英里、直径48英寸的钢灰色管道,架设在深橙色钢制塔架上(在大部分地方,它像放在架子上的物品一样,没有固定,这样在地震时可以自由摆动)。管道在起伏的苔原上不规则地之字形蜿蜒,偶尔向上弯曲,仿佛有一只巨手将其抬高,以便北美驯鹿可以从下方通过。在一些土壤未冻结的路段,管道会潜入地下。上方有黄色小标志警示:石油管道。请勿挖掘。

不过,大部分情况下,这条管道在荒野中轻轻地浮在地面上,绵延数百英里。正如建造它的石油公司希望你相信的那样,驼鹿、北美驯鹿和熊与这条管道和谐共存。甚至这里的生态学家也勉强地表示尊重。“他们确实做得很好,”奥布莱恩说。

图利克营地继承了输油管工对这片土地的所有权。图利克湖畔一堆白色的帐篷和灰绿色的拖车看起来像是渔猎小屋区和战地医院的结合体。七十多人共用帐篷和拖车,地方非常拥挤。这里没有冲水马桶,只有一个淋浴间。首选的沐浴方式是先在科学家们在湖边建造的桑拿房里长时间坐着,然后用一桶水冲洗,再跳进冰冷的黑色湖水中。蚊子会让你毫不犹豫地跳进去。

另一个图利克湖的访客是北极地松鼠。它的学名是Spermophilus parryii,但阿拉斯加的因纽特人给它起了一个更友善的名字:他们模仿它响亮的警报声,称它为siksik。理查德·史密斯,一位来自费尔班克斯阿拉斯加大学的生物化学家,负责水样分析仪的运行,他认识了一只大胆的siksik,因为它屡次侵入他的拖车偷走他办公室同事的士力架巧克力棒。“上个野外季节结束时,它看起来像一个带着脚的维也纳香肠,”史密斯说。

北极地松鼠在短暂的夏季大吃大喝,为漫长而严酷的冬季冬眠做准备。由于永冻层的存在,它们无法深挖。而在厚厚的隔热雪层下挖洞可能很危险——除非土壤排水良好,否则它们会在春季径流中淹死。所以它们常常被迫进入异常寒冷的地下洞穴。

来自费尔班克斯阿拉斯加大学的生理学家布莱恩·巴恩斯正在研究地松鼠非凡的抗寒能力。地松鼠从九月到四月独自冬眠,它们的体温实际上会降到冰点以下。然而,地松鼠不会完全冻结而死亡。相反,它们会缓慢降温,达到一种过冷状态,即它们的体液虽然比正常冰点更冷,但仍保持液态。

这在缓慢冷却的冰箱中的云和冰块托盘中很常见,但在哺乳动物中却极为罕见——而且令人惊讶,因为过冷的液体极易结冰。如果过冷的水中含有一小片冰或一粒灰尘,它会立即结晶,就像云中的冻水围绕一粒灰尘结晶成冰一样。巴恩斯说,地松鼠不知何故发展出一种防御此类潜在结晶核的机制,在冬眠开始前将其从血液中清除。了解它们是如何做到的,可能有助于改进移植器官的保存。

不过目前,大多数用于苔原研究的拨款都与全球变暖有关。预计北极的变暖程度将大大超过世界其他地区,但这对动植物生命的影响尚不明确。例如,尽管图利克湖现在比20年前暖和了大约5华氏度,但这种升高并没有刺激湖中的植物或动物生长。一个可能的解释是,气温升高可能导致山脉和苔原的融雪过早到达,在湖冰融化之前。如果发生这种情况,所有通常会流入湖中并为藻类提供碳和磷等营养物质的泥炭颗粒,可能会继续流淌,绕过仍被冰冻的湖泊。

任何图利克研究员都能非常认真地解释为什么他们的工作将关系到全球关注。这就是获得拨款的原因,而直升机每小时607美元可不便宜。但当长期在图利克工作的人们放松时,约翰·霍比会谈起春天用望远镜观察一只狼獾滑雪橇下雪坡,为了好玩,它牙齿朝前冲过一团冰晶的情景。奥布莱恩会谈起“诺多兹”,一只好奇的灰熊,让营地在几个漫长的极昼夜晚无法入睡。真正让这些男女每年夏天都回来的,是对这个地方的热爱。他们是苔原的“爱国者”。“我第一次是在1989年4月去的,”约翰·温菲尔德说。“简直美得令人惊叹。它会进入你的血液里。我告诉我的研究生们,‘也许你们受不了蚊子,觉得再也不想回去了,但你们会回来的。’”