这是亚利桑那州图森市以西索诺拉沙漠一个阳光明媚、温度宜人的60度(华氏)的日子。从沃特曼山脉的岩石峭壁上,能见度超过50英里,远处的山峰构成了阿夫拉谷平坦的景象。蔚蓝的天空万里无云;凉爽的微风让人想起黎明时分的冰点温度。

但汤姆·范·德文德(Tom Van Devender)爬上来并不是为了欣赏风景。此刻他只能看到腰部以下,他的另一半已经挤进了石灰岩壁上的一条狭窄裂缝。一只手伸出来,摸索着他腰间的手电筒;一个闷闷的声音从裂缝里传来。

你上来的时候最好检查一下有没有黑尾蛇。

就是响尾蛇。

小心你的头。

好建议——进入这个特殊的洞穴时,一个过于仓促的洞穴探险者很可能会把头撞到一块齐肩高的硬化粪便架上,这些粪便覆盖了洞内大部分岩壁。这层石质粪便覆盖物看起来至少有六英寸厚,其尘土飞扬的泥炭表面被深深的沟槽打破,露出了黑暗、几乎呈晶体的内部。范·德文德,亚利桑那-索诺拉沙漠博物馆的博物学家,正是来检查这个迷你粪便拉什莫尔山的——一个至少可以追溯到上一个冰河时代的自然奇观,由几代被称为“收集鼠”(pack rats)的有毛啮齿动物无意中捐赠并保存下来。

是的,是收集鼠。这些作为各种垃圾囤积者而获得神话般地位的动物,现在正因其不太讲究的如厕习惯而在科学家中获得声誉。正如沃特曼(Waterman)的展示所充分证明的,收集鼠在它们的巢穴中排泄,在干旱地区,这些排泄物会积聚成坚硬如岩石的块状物,被称为粪堆(middens),并能保存数千年。

但粪堆不仅仅是古老的粪便。巢穴中任何东西都会混入其中:草、树枝、树叶、刺、种子、羽毛、石头、虫子、骨头。这种混合物受到收集鼠尿液的保护,尿液起到杀菌作用,因此有机物质不会分解。尿液还保护这些废弃物免受白蚁和甲虫的侵害——它含有收集鼠曾经吃过的植物产生的驱虫化学物质。巢穴的每个新居住者都为地层学做出了贡献,而且这个发臭的结构比它们所有都保存得更久。因此,在世界上化石稀少且连续记录闻所未闻的地区,收集鼠粪堆提供了复杂而连续的化石记录。

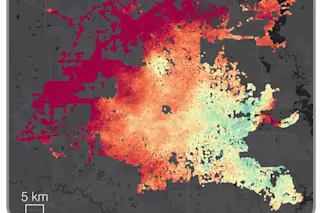

这就是为什么像范·德文德这样的博物学家冒险进入山腹,去挖掘水泥堆肥的原因。他和少数同行已经分析了来自爱达荷州、犹他州、内华达州、科罗拉多州、亚利桑那州、得克萨斯州、新墨西哥州、加利福尼亚州和墨西哥北部(包括下加利福尼亚半岛)的洞穴和裂缝中的2500多个粪堆。粪堆中丰富的植物样本已经彻底改变了美国西南部沙漠植被的历史。粪堆分析还帮助重启了关于美洲原住民定居点的争论,检验了全球变暖的理论,并揭示了物种的演变。

回到办公室,范·德文德递过来一块14000年前的这种物质。这个粪堆看起来像一块畸形的巧克力棒,里面塞满了花生、焦糖和椰子。这个特殊的样本看起来是黑巧克力,但范·德文德说,颜色会因粪堆的年龄和老化情况而异,比如它经受的风化程度。较年轻的粪堆更像牛奶巧克力。甚至还有一种白色巧克力品种,上面撒着白垩粉。

这块东西来自亚利桑那州西部的一个地方,范·德文德说。花了他锤子和凿子才把它弄出来。他指着椰子。这些是松针和杜松小枝。焦糖是基质——主要是尿液和泥土。那些东西——花生——都是粪便。

粪便颗粒当然是粪堆的主要成分,但范·德文德的兴趣在于同样常见的食物碎片,这些碎片在未经收集鼠食用的情况下混入其中。一块砖头大小的粪堆可以产出多达100种不同的植物和动物:多达60种灌木、仙人掌和草类,25个昆虫群,以及15种不同的脊椎动物。他说:“这些东西里面蕴含着大量信息。并非所有粪堆都如此丰富,但它们都很有趣,因为没有其他化石记录可以比拟。”

这在实际上是正确的,但并非技术上如此。在干旱地区还有其他化石来源:例如,树懒粪便在与收集鼠巢穴相同的干燥洞穴中被发现,它也具有相同的密封功能;骆驼和马等大型动物的骨骼有时也会出现在这些洞穴中。在低海拔地区,在较湿润的时期形成了湖泊,古代花粉在现在干涸的湖床中得以保存。

但这些来源都无法与收集鼠粪堆的特异性、连续性、多样性和纯粹数量相媲美。与收集鼠相比,树懒即使在其鼎盛时期也稀有,而且它们并非大型收集者。花粉分析相对粗糙:它可能告诉你处理的是哪一属植物,但不能告诉你具体哪个物种。虽然知道骆驼曾经漫游美国西南部是件好事,但这些动物并不是同期生态学的特别敏感指标。那么蛇、蜥蜴和老鼠;甲虫、苍蝇和螨虫;草、树木和仙人掌呢?直到20世纪60年代初,粪堆分析诞生之前,关于沙漠的过去,几乎没有线索。

收集鼠热潮始于1961年,当时一位年轻的植物生态学家菲尔·威尔斯和一位年轻的哺乳动物学家克莱夫·约根森在内华达州莫哈韦沙漠的艾西斯峰上徒步旅行。两人正在为能源部调查当地的动植物,能源部当时正在考虑将该地区作为核武器试验场。那天,他们正在寻找杜松树的证据,这种树在其他地区也生活在类似的海拔。

徒步者们一无所获,天色渐晚;下山途中,两人停下来休息抱怨,这时约根森无意中瞥见30码外一块岩石悬崖下有一块令人不快的沥青棕色粪堆凸出。(幸运的是,约根森知道他看到的是什么;不幸的是,一个世纪前淘金热的矿工们误将粪堆当作某种奇异的天然零食——他们承认吃完后感到有点恶心。)约根森走到粪堆旁,掰下一块,看哪!——里面发现了杜松种子和小树枝。

威尔斯和约根森将一捆粪堆从山上带下来,送往加州大学洛杉矶分校的一个实验室,在那里一项名为放射性碳测年的新技术正在完善(该技术基于碳14的相当可预测的衰变率,碳14是一种放射性同位素,被植物吸收并传递给动物)。当他们的样本年代确定为9320年(正负300年)时,两人知道他们发现了一个丰富的化石新来源。在接下来的几个月里,他们收集了更多粪堆,并于1964年宣布这些样本的年代范围从7800年到40000年——这是测年技术的上限。如今,科学家们怀疑一些粪堆可能更古老,但其年代无法验证。不过不用担心;40000年的化石足以让博物学家们忙碌几十年。

范·德文德说,粪堆分析彻底改变了美国西南部的古生态记录。将沙漠描绘成一个永恒不变、充满异域生命形式和极端环境的社区的形象,不得不被抛弃。新的理解——许多生态学家仍未充分认识到——揭示了沙漠是动态的实体,其生态系统不断变化,不断与周围环境交换动植物物种。例如,仅仅11000年前,沃特曼山脉附近的地貌还是一片林地,是松树和橡树的家园。范·德文德说,今天被视为索诺拉沙漠象征的仙人掌,在过去200万年里,可能至少有15次像溜溜球一样,从南方进入亚利桑那州又离开。

讽刺的是,收集鼠本身就是一种外来物种,而且在生理上对沙漠生活适应不良。这有助于解释为什么它的习性在沙漠啮齿动物中独一无二,并且对科学家来说独具价值。收集鼠大致 resembles 大沙鼠——灰色的毛皮,黑色的眼睛,大耳朵——它们遍布北美洲,几乎在每个气候带都有。与大多数沙漠居民相比,它们需要相当多的水,并且不太能忍受高温。然而,即使是像袋鼠鼠和袋鼠形鼠这样顽固的沙漠啮齿动物也会挖洞以躲避高温和干燥的空气,但收集鼠不会。

相反,它们会靠着树木、仙人掌或在洞穴和岩石庇护所里建造巢穴;巢穴150英尺范围内的任何可移动材料都可能被用于建造。收集鼠还会用带刺的仙人掌的危险碎片加固巢穴,以抵御土狼和其他恶意动物。成品可以高达五英尺,直径也一样或更大。

所有收集鼠都会建造巢穴,亚利桑那大学的哺乳动物学家亚尔·佩特里辛说。但在西南部,这些结构往往特别精致——不仅是为了防止捕食者进入,也是为了改造动物的栖息地。巢穴的墙壁越厚,内部就越凉爽,水分截留得越多。收集鼠巢穴内部通常比沙漠空气凉爽20度,相对湿度是沙漠空气的两倍。

所有这些都让收集鼠的囤积癖看起来更像是常识,而不是神经质。但是,为什么收集鼠要在室内排泄呢?为什么一个对家居环境如此讲究的动物,要把厕所设在家里呢?

你露营过吗?佩特里辛问道。你不想在半夜走太远去撒尿。如果你是一只收集鼠,你为了消化系统而进行的每一次外出活动都可能让你落入别人的巢穴。真正的问题是,为什么所有啮齿动物不都效仿收集鼠的排泄方式;答案可能与地下居所的空间限制和通风不良有关。此外,佩特里辛指出,其他沙漠啮齿动物小便量不如收集鼠多。它们的肾脏已经进化到节约用水,而不是浪费水分来制造粪堆。

幸运的是,收集鼠确实会浪费它们的水分来制造粪堆。当一只收集鼠死去,另一只就会搬进来,在上一任居住者离开的地方留下规律的排泄物。佩特里辛说:“你可以看到一代又一代的收集鼠使用同一个绝佳地点。” 如果巢穴建在平地上,粪堆很快就会被雨水降解——即使是小雨也会破坏保存。但收集鼠栖息的绝佳地点是在受保护的区域——干燥的裂缝和洞穴——在那里,粪堆从前代一直保存到后代。

粪堆的后代通常气喘吁吁,汗流浃背地到来,挥舞着岩石锤和自封袋。收集粪堆样本需要几分钟,整理它们则需要几个月。回到实验室,样本浸泡在水桶中,直到结晶的尿液溶解。水通过筛子过滤,筛子会截留松散的碎屑,然后将碎屑放入烤箱中烘干。一些收集鼠的粪便颗粒被送去进行放射性碳测年。其余的碎屑——从每个粪堆中释放出来的数千个植物和动物遗骸——必须进行识别和计数。这些遗骸大多是小得难以置信、颜色米黄的饲料碎片,必须在显微镜下用镊子分类。这相当于分类学中的“猜曲调”游戏——我能用一克材料说出那个物种的名字!——在美国,可能只有不到十几个人能玩这个游戏。

植物学家没有受过训练来观察这么小的碎片,美国地质调查局图森分部的古植物学家凯特·赖兰德说。所以,我必须学会识别区分不同物种的特征。在你习惯之前,这会把你逼疯。

赖兰德已经习惯了。她的老板是胡里奥·贝坦库尔,一位物理科学家和古植物学家,他的粪堆调查是其中最具创意的。在20世纪70年代末他首次涉足粪堆分析时,贝坦库尔提出了查科峡谷衰落的理论,这是一个位于新墨西哥州北部重要的美洲原住民定居点,由阿纳萨齐人建造,然后在800年前莫名其妙地被遗弃。该遗址的粪堆表明,这个定居点无树的环境曾经被杜松和松树覆盖。在阿纳萨齐人开始建造他们的普韦布洛( pueblos)后不久,树木就稀疏了,阿纳萨齐人也在树木消失后不久消失了。

我们的计算机模拟显示,以合理的人均燃料消耗和适度的人口增长,居住在查科峡谷的人们很容易就能砍光周围的林地,贝坦库尔说。阿纳萨齐人显然通过艰难的方式学会了滥伐森林的教训。

贝坦库尔最新的研究将粪堆分析与二氧化碳循环和全球变暖的争论联系起来。他和研究生皮特·范·德·沃特(Pete Van de Water)期望在粪堆植物材料中找到更多证据,以支持20世纪80年代初提出的理论,即11000年前结束最后一个冰河时代的原因是大气中二氧化碳增加了40%。该理论是基于从南极和格陵兰冰芯样本中测得的二氧化碳数据。如果该理论正确,那么这种增加也应该反映在粪堆植物气孔密度的变化中,气孔是叶片上进行气体和水分交换的孔隙。当二氧化碳浓度较高时,交换效率更高,因此植物需要较少的气孔。

此外,贝坦库尔说,估计此次变暖的幅度在5到9度之间,这与温室效应预测的变暖幅度大致相同——因此,末次冰河时代的植被变化可以作为未来可能发生变化的幅度和速度的指南。

虽然粪堆在气候学和考古学中被证明有价值,但贝坦库尔认为,它们真正的力量最终将在进化生物学中体现出来。凭借粪堆中丰富的化石材料,科学家们终于可以将物种形成和适应的理论付诸历史的检验。想象一下拥有数千个已经测定年代和识别的化石,其时间分辨率为正负100年,空间分辨率为正负50米,他说。这就是粪堆所代表的。而且由于您可以从材料中提取DNA,您实际上有能力在化石记录中进行群体遗传学研究。

我们可以研究跨越数百公里和数千年的迁徙,并提出问题,“这些种群在迁徙过程中是否发生了基因变化?” 我们可以追踪一个现存种群,并追溯其在化石记录中的历史。我们可以问,“这个种群从何而来?它是如何来到这里的?”

粪堆分析甚至可能为“间断平衡论”提供一个检验,这是一个备受争议的理论,认为进化是在长时间停滞后突然爆发。科罗拉多大学博尔德分校的遗传学家杰弗里·米顿说:“要通过实证挑战这个理论,你需要研究跨越500年、2000年、10000年的种群变化。” “而你更有可能从收集鼠的粪堆中获得这些信息,而不是其他任何来源。”

米顿说,化石记录中还有其他更古老的DNA来源。最近的例子是包裹在琥珀中的一只1.35亿年前的象鼻虫。但从一个个体的基因中重构一个物种的命运,就像从巴特·辛普森(Bart Simpson)那里学习英语一样危险。你无法判断你的信息来源有多么古怪——它是个例外还是普遍现象?

人们在化石记录中,在这里找到一颗牙齿,在那里找到一根股骨,新墨西哥大学的生态学家费利萨·史密斯说。所以他们基于两三个个体提出了这些理论。也许它们相隔一万年。也许它们是不同的物种。这就是我们面临的困境。

现在不一样了。借助粪堆分析,史密斯正计划对贝尔格曼法则进行严格的化石检验。这项开创性的进化概念是由19世纪德国生理学家卡尔·贝尔格曼在没有确凿证据的情况下提出的。他推测哺乳动物的体型应该与动物环境中的平均温度成反比。换句话说,生活在沙漠等炎热气候下的哺乳动物应该比生活在苔原等寒冷气候下的哺乳动物更小。

大象和长颈鹿确实会立刻让人想到是反例,但该法则的大多数解释都认为贝尔格曼指的是比较单一物种内的种群,或者单一属内的物种——而不是某个给定温度带的全部动物区系。他的推理是可靠的:由于表面积与体积比高,小动物比大动物更容易散热,所以如果它们发现自己身处炎热之地,变小对它们来说是有利的。

检验贝尔格曼假说的最好方法是显示哺乳动物种群是否随着环境温度的升高而体型变小。史密斯正在研究的哺乳动物正是收集鼠。通过从粪堆中毛发中提取DNA,她可以追踪种群的进化遗传学,以确保她研究的是单一物种。由于她知道在末次冰河期结束时,西南部平均气温升高了约9度,她所要做的就是记录解冻前后收集鼠的大小。她可以通过——嗯,粪便颗粒的宽度来推断体型。虽然与长度也有相关性,但与宽度更强。原因很明显。史密斯已经注意到现存收集鼠种群体型与粪便颗粒宽度之间的相关性,但她一直不知道如何利用这种信息。她以前没想到粪堆中的粪便颗粒是完整的。当她发现它们是完整的时,她就知道自己有了一个研究项目。

“我的初步数据显示,在气温升高时,体型确实显著缩小,”史密斯说。大约11500年前,这些动物的平均体型约为450克。大约10500年前,它们约为325克。而在大约7500年前,它们约为275克,然后就稳定下来了。

贝尔格曼可不是开玩笑。显然,自冰融化以来,这些啮齿动物的体重缩减了约40%,而它们的粪堆却一直在增长。或许收集鼠的命运就是永远被它们的排泄物抢去风头。