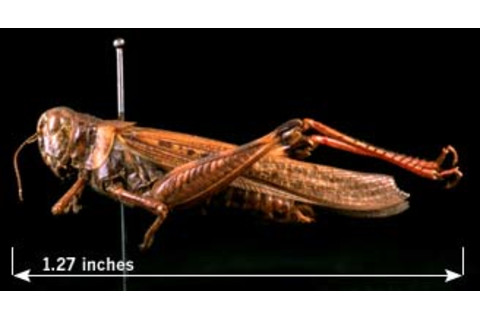

食肉机器:迁徙性蚱蜢,Melanoplus sanguinipes,是美国已灭绝的蝗灾蝗虫现存的最近亲。它也能成群结队吗?

俄克拉荷马州狭长地带的一个夏天,蚱蜢无处不在。沿着小巷的每一片杂草地,如果我踏进去,都会像一锅爆米花一样爆发。当我们开车行驶在高速公路上时,我们不经意间杀死了几十只。碰撞使我们的挡风玻璃上溅满了血淋巴。它们的翅膀,咖啡色扇形,外缘有黄色条纹,卡在雨刷上,在疾驰的空气中颤动。有时,整只蚱蜢,或大部分,也会卡在那里,在风将其撕成碎片时,它们努力挣脱。

那个夏天,它们出现在不寻常的地方。连续几个早上,我看到两三只在狗的水盆里游泳。玫瑰丛呈现出镂空的花边状,仿佛蚱蜢尝过叶子,觉得它们不美味但还可用。在乡村,带刺铁丝网的雪松柱乍一看似乎因热而闪烁,就像高速公路上的海市蜃楼,但第二眼就会发现这种效果不是光学幻觉。这些柱子只是爬满了蚱蜢,它们毫无明显原因地向上或向下移动。它们似乎非常小心地移动,相互之间小心翼翼地擦身而过。当一只静止的蚱蜢被撞到时,它会把腿收得更紧,并调整立足点,就像在拥挤的公交车上感到不舒服的人一样。

然后是野兔。我们在去邮箱的土路边发现了它。它死了,大概是被车撞死的。沿着那条路的杂草和草丛中挤满了蚱蜢,几十只聚集在尸体上。当有人试探性地戳它时,几只蚱蜢跳了下来,张开翅膀,被风吹走了。另一些则迟缓地爬开。有些则留在原地。随着尸体暴露得更多,我们看到它身上有些地方秃了,皮毛上有一些浅浅的坑,仿佛被霰弹击中但未能穿透。看来蚱蜢一直在吃它。

随着季节的推移,蚱蜢变得异常多。在那些金属绿色的蚱蜢中,还有一些黄色的斑点,另一些是更亮的绿色。所有这些我都熟悉,尽管我从未对它们做过任何特别的研究。但我开始看到对我来说完全陌生的东西。一只蚱蜢是黑色的,带有灰色斑点,就像烧焦的木炭。另一只是黑色的,但带有墨西哥辣椒红斑点。这种多样性对我来说是这样解释的:在爆发期间,蚱蜢数量如此之多,以至于它们压倒了它们通常的捕食者,为它们提供了超出其所能消耗的食物。其他蚱蜢物种,平时稀少到不被注意,在这种情况下从捕食者那里得到缓解,因此更容易被人注意到。

其他事情似乎也不同——有很多大型蚱蜢,粗如口红。一天早上,我在车道上发现了我见过的最大的标本,一只比汽水罐还长的黄色生物。它死了——这个事实让我感到一丝安慰。黑蚁成群结队地爬向它的尸体。它们的存在是我第一次确信我看到的是一个曾经活着的生物而不是一个玩具。我用一根棍子把它翻了个底朝天。它的头部和胸部完好无损,但腹部布满了孔洞。我一开始没有看到这种损伤,因为它的长翅膀从上面遮住了它。透过这些孔洞,我瞥见蚂蚁在蚱蜢半空的躯壳中工作。我带着尺子回来,测量了这个怪物,它不到六英寸。

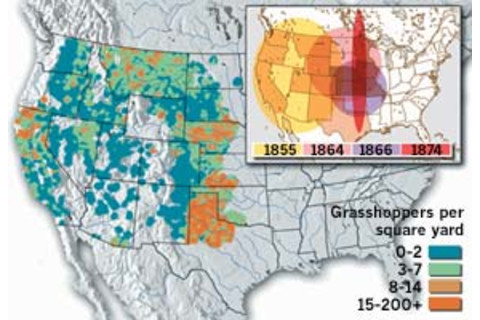

蝗灾与虫害:蝗虫瘟疫长期困扰着美国农民,它们可能还会再次出现。在19世纪,黑色的落基山蝗虫群几乎每年夏天都会横扫平原,所到之处只剩下庄稼的茬。内嵌地图:1874年的蝗灾(红色所示)是有记录以来最大的一次:长1800英里,宽110英里,造成了相当于6.5亿美元的损失。其他蚱蜢种类可能没有成群结队,尽管它们在1855年、1864年和1866年也经历了严重的虫害。大地图:美国农业部每年都会发布一张“蚱蜢危害地图”,显示来年夏天最有可能发生虫害的地区。在某些地区,蚱蜢种群密度可达每平方码200多只。(地图由马特·赞绘制)

我一直在描述的是一次虫害,一个局部种群的数量突然比平时增长了几个数量级。其原因尚不完全清楚。在美国,炎热干燥的天气与此有关——高温使蚱蜢生长更快,干燥则抑制了否则会抑制种群生长的真菌。

蝗虫群——大型飞行的蚱蜢种类——是这种现象的一种迁徙变体,几乎每年都主宰着地球上大片区域。蝗虫以数百万计的群体迁徙,穿越大片区域,定期停下来吃掉视野内所有植物物质。它们是展翅的饥饿。

在美国,迁徙性的蝗虫群被认为是过去的事情。但蝗虫实际上只是处于群居状态的超大型蚱蜢。当某些种类的蚱蜢大量聚集时,它们的行为开始改变。通常,它们是比较独居的。如果被迫聚集在一起,它们似乎会感到不舒服,相互跳开。但当大量的蚱蜢遇到稀少的食物供应时,饥饿常常迫使它们聚集在一起,它们必须争夺食物。如果拥挤持续存在,年幼的昆虫就开始改变。这些变化因物种而异,但总的来说,它们的身体会变得巨大。它们的翅膀变得透明而强壮。它们的颜色会发生剧烈变化——例如,从绿色和黄色变为纯黑色。它们的比例会改变,形状基本上是为了适应飞行而改变。这种变化是如此深刻,以至于过去的科学家曾将独居阶段和群居阶段错误地标记为不同的物种。

+++

20世纪80年代,怀俄明州牧场(上图)的冰草曾繁茂生长,直到大头蚱蜢的密度达到每平方码40只。这种摧毁了这片田地(下图)的蚱蜢有一种特别恶劣的习性,它们会在啃食草茎并继续前进之前将其剪断。(由杰夫·洛克伍德提供)

这些生物的行为也不同。它们以惊人的速度进食。它们成群结队地盘旋在空中,形成蝗云。蝗群飞行很长的距离,破坏数百英里内的生态系统。在19世纪70年代,一个蝗群被追踪从蒙大拿州到德克萨斯州,距离达1500英里。落基山脉高处冰川的污染层表明,它们的飞行有时会达到超出蚱蜢正常范围的高度。1874年,一位内布拉斯加州的医生利用电报发现了他在头顶观察到的蝗群的远端边缘,确定其面积超过科罗拉多州。考虑到它们的飞行速度和蝗群的深度,他估计有12.5万亿只蚱蜢。《吉尼斯世界纪录》将此蝗群列为迄今为止“最大的动物集中”。1954年在肯尼亚的一个蝗群使用了更严格的方法,得出了一个蝗群中有100亿只蚱蜢的数字,而当时该国只有50个蝗群之一。

最生动的亲身经历蝗灾的描述无疑来自劳拉·英格斯·怀尔德,这位儿童作家记录了她在美国边疆地区的生活。1874年,怀尔德不安分的父亲带着家人搬到明尼苏达州核桃林附近的一个宅基地。怀尔德生动地描绘了那个夏天的酷热:草原边缘“像蛇一样蠕动”,散发着热气,建筑物的松木板滴着黏稠的汗水。家里的麦子产量丰厚,已经齐人高。然后,一片云彩遮蔽了白昼,无风而至。单个昆虫闪闪发光。坠落的昆虫听起来像冰雹,随之而来的是无数昆虫咀嚼的声音(一些目击者称,就像数千把剪刀刀片同时工作)。草原上的草、小麦和燕麦作物消失了;甜菜、豆子、土豆、胡萝卜和玉米被夷为平地;柳树和李子树被剥光了。(尽管英格斯一家没有种植这些作物,但其他人注意到,如果有烟草和洋葱,昆虫更喜欢先从它们开始吃。)几天后,“到处都看不到一点绿色”,怀尔德总结道,这与《出埃及记》中的描述不谋而合。

只有家里的鸡受益,它们吃掉了那些唾手可得的猎物。(当时有些作家指出,鸡肉吃起来有蚱蜢的味道,它们和它们的蛋都变得无法食用。另一些则写道,蚱蜢本身是可食用的,尽管英格斯一家似乎对此不感兴趣。)家里陷入困境,晚上他们几乎无法入睡,因为皮肤上总有虫子爬动的感觉。周日,他们穿着最好的衣服来到教堂,衣服上爬满了蚱蜢,沾满了棕色的口水。那条细小的溪流变得浑浊,土地上尘卷风四起。牛奶变苦,几乎干涸。

与过去的蝗灾相比,今天美国的虫害规模较小,但它们仍然对从太平洋西北部到大平原的广大地区造成破坏。在一年之内,科罗拉多州约有200万英亩的土地符合蚱蜢防治条件,一次有几个县受到虫害影响的情况并不少见。在普通季节,蚱蜢吃掉牧场约20%的饲料;在虫害地区,这一比例可增加到100%,影响数百万英亩,每英亩损失5到10美元。在农田上,破坏甚至更大。

虽然19世纪在此地肆虐的落基山蝗虫似乎已经消失,但它的生态位可能只是暂时空缺。

处于静止状态的红腿蚱蜢是落基山蝗虫的近亲,看起来有些机械感。两个巨大的眼睛占据了头部两侧。大致在这两者之间有三只较小的眼睛和一对短触角。胸部坚硬的黄绿色腹面有深深的凹痕,类似于在镜子中双倍扭曲的笑脸。腹部呈分节状。腹部后端有四个钝状附肢,像捏紧的手指一样合拢。当昆虫起飞时,其活力得以展现。伪装的前翅展开,露出鲜艳的后翅,它们快速而响亮地颤动,以至于无法看清。特化的后腿是复杂性的奇迹。它拥有感官设备,以及雄性用来从翅膀上发出音乐的梳状突起,其肌肉强大到足以完成动物界中一些比例上最令人印象深刻的跳跃。例如,前几天,一只蚱蜢跳起来撞到我的胸部。对我而言,相应的垂直跳跃将是180英尺。

蚱蜢体内的大部分空间被生殖器官占据。雌性的卵巢产生一排排的卵,这些卵通过茎状部分相互连接。效果有点像一串整齐的葡萄,大部分排列整齐,闪烁着湿气。然而,肉眼主要被肥大的黑色消化道所吸引。它在某些地方较窄,中间附近被多节的纤维状胃盲囊环绕,本质上是一个管子。深色是咀嚼过的植被的颜色。在任何给定时间,蚱蜢体内相当一部分的体重是其未转化食物。当蚱蜢被螳螂吃掉时,螳螂通常会绕过这种没有吸引力的植被。它会留下消化道,这类似于玉米热狗中间的棍子。

+++

那个夏天在俄克拉荷马州,我把一些蚱蜢装进罐子里,用杂草和青草喂它们。它们狼吞虎咽地吃着,把我给的东西吃得一干二净。它们的嘴巴有带齿的下颌,有多个关节,一个复杂的结构,看起来像两到三个嘴巴同时工作。事实上,这种设备使它们能够垂直和水平地咀嚼。通常,它们沿着一片草叶咀嚼,向上爬几英寸,然后再深入。或者它们在草叶上咬一个洞,然后扩大洞,直到草叶被切成两半并塌陷。

罐子不适合它们:它们是笨重、潮湿的生物,一两天内玻璃上就布满了冷凝水,罐底堆满了它们圆锥形的黑色粪便和唾液。即使放在更宽敞的住处,它们也很快死去。我将一只蚱蜢扔进一只黑寡妇蜘蛛的网中,以为蜘蛛会很快将其杀死。没想到,蚱蜢剧烈的挣扎竟使其从网中挣脱,尽管失去了一条后腿。我用另一只重复了这个实验。这次蚱蜢的跳跃很容易使其脱身,并且进一步的跳跃将蜘蛛从网上震落。蜘蛛仰卧着,拼命地踢着,而蚱蜢则咀嚼着它的前腿。

正是这种饥饿驱使着蝗群。一只沙漠蝗虫一天能吃掉相当于自身体重的食物。乘以十亿,这种饥饿可能是我们星球上最严苛的饥饿。从独居蚱蜢到群居蝗虫的行为转变背后的机制尚不完全清楚。在实验室中,科学家们通过连续数小时用纸团轰击蚱蜢,成功地促使它们发生相变。这个结果表明,蚱蜢在群体中经历的推搡促使了相变。牛津大学的斯蒂芬·辛普森最近更精确地在昆虫的后腿上找到了这种机制的硬连接。那里的一个点(辛普森称之为“G点——G代表群居化”)是某种程度上引发形态变化的触发器。(其他研究,现在大部分已被推翻,曾指向粪便中的信息素,很可能是肠道细菌产生的,作为变化的刺激。)可能涉及多种线索,并且不同的蝗虫种类可能使用不同的线索。

人口爆炸发生在各种动物物种中,从兔子到蜉蝣。大规模迁徙发生在像帝王蝶和角马一样多样的生物中。但蚱蜢的相变和群居似乎是独一无二的。当食物供应减少时,它可能提供了一种生存和繁殖的方式。在非洲,沙漠蝗虫的卵可以在干旱的土壤中休眠数年,直到雨水触发它们的孵化。孵化的若虫在沙漠雨水带来的短暂繁盛中茁壮成长。当它们吞噬完绿洲中的一切后,它们会成群结队地前往沙漠之外的绿色区域。然而,对于落基山蝗虫来说,群居更加神秘。这些蝗虫似乎从未在落基山脉的家园之外建立永久种群。

当群居蝗虫的幼虫孵化时,它们本身就是群居蝗虫。蚱蜢继承父母获得的性状的能力曾是一个谜,因为它似乎绕过了进化论所预测的渐进式基因变化。一些昆虫学家将这种现象描述为“文化”现象:母蝗虫为其卵提供更大量的营养和一种称为母性群居化剂的化学物质,这种物质鼓励其后代向群居潜力的末端发展。它孵化出来的环境(拥挤的蝗虫群本身)也构成了一种文化影响。这种非遗传性遗传并非独一无二;它在人类群体中也曾被观察到,例如,连续几代良好的营养会促使平均身高增加。在随后的季节出生的蝗虫的后代可能会或可能不会发展成蝗虫;拥挤是决定因素。

一天下午,我查看了放在单独罐子里的六七只蚱蜢,发现它们做了一些有趣的事情。湿漉漉的橙色细丝,大约有编织靴带那么粗,质地也相似,躺在罐子里。一两天后,我看到其中一只被捕获的蚱蜢正在产这种细丝。它把后端抵在罐底,弓起背部,仿佛在施加向下的压力,一根橙色细丝像牙膏一样从后面挤出来。这根细丝看起来比我之前看到的要更黏滑、更光滑,但明显是相同的东西。第二天,它就干了,看起来和其它蚱蜢的细丝一模一样,干燥时其质地的纹理也显现出来。又过了一天,它已经干透,可以清楚地看到,之前看似编织在一起的单个细丝,其实只是几十个芝麻状的小块,整齐地重叠排列——当然,是卵。

19世纪70年代,密苏里州的河流和溪流中,落基山蝗虫的卵块密密麻麻,当地政府甚至悬赏每蒲式耳五美元。这种北美洲唯一通常进入蝗灾阶段的蚱蜢,已经成群结队地出现数百年,冰川中约有750年历史的蝗虫层证实了这一点。据推测,在此之前它们已经成群结队地出现数千年。但大约在1880年,蝗灾突然停止,这个物种灭绝了。最后活着的标本于1902年收集。

没有人知道落基山蚱蜢为何消失,但栖息地的变化是最可能的原因。19世纪末,野牛和原住民几乎被灭绝。定居者大大减少了落基山脉的海狸数量,从而消除了对洪水的关键控制。牧场主带来的牛在河边放牧和践踏,农民开垦了肥沃的土壤。为了对抗蝗虫,农民们尝试了各种控制措施,从名为“捕蝗机”的装置和受控火灾到禁食和祈祷。真正奏效的是继续耕作。耕作摧毁了落基山蝗虫种群,种植外来树木也起到了作用,这引来了许多新的捕食性鸟类。

+++

尽管栖息地发生了这些变化,甚至正是因为这些变化,数百种其他蚱蜢物种仍然繁衍生息。但据怀俄明大学的昆虫学家杰夫·洛克伍德称,落基山蚱蜢的筑巢习性使其特别脆弱。(许多物种更喜欢草坡作为筑巢地点。)落基山蝗虫的盛衰人口周期也使其处于危险之中。尽管蝗灾袭击了广阔的区域——从马尼托巴到德克萨斯,从威斯康星州几乎到西海岸——但蝗虫的家园,即在蝗灾年以及其他时候总能找到它们的区域,在落基山脉北部要小得多。那里的白人定居点迅速灭绝了这个物种。这是唯一已知的通过人类活动灭绝害虫物种的案例,而且这是一场意外。

落基山蝗虫曾如此常见,以至于农民不得不用涂有柏油的“捕蝗机”将它们从田地里清除,而现在它们只作为博物馆标本存在。最后一只蝗虫于1902年被发现;它的灭绝仍然是一个谜。

这种灭绝在几十年内未被察觉——这样一个繁殖力旺盛的生物竟会突然消失,这与直觉相悖——也未被哀悼。19世纪科学的重点是消灭害虫,而不是欣赏它们。我们仍然不知道这种灭绝产生了什么影响。蝗灾导致了广泛的营养物质循环和大规模的栖息地破坏。威斯康星大学斯托特分校的昆虫生态学家查尔斯·博马推测,它们起到了某种周期性清理地面的作用,就像森林火灾一样。但具体影响难以证实,也没有人证明任何相关的灭绝。

甚至基本事实都存在争议。费城自然科学院昆虫学馆长丹尼尔·奥特认为落基山蝗虫根本没有灭绝,而只是近年来没有成群结队,这可能是由于农业侵蚀。奥特指出,几乎没有人能凭肉眼区分密切相关的蚱蜢物种。事实上,落基山蝗虫,即 Melanoplus spretus 作为独立物种的完整性直到最近才通过基因分析得到证实。区分 M. spretus 及其近亲,也是现存的 Melanoplus sanguinipes(迁徙蚱蜢)的特征是其比例。识别 M. spretus 需要测量其各项数据——例如,各种腿节的长度——并将其与统计分析得出的已发布数据进行比较。为了使这个问题复杂化,没有人确定 M. spretus 的独居阶段是什么样子。蚱蜢相变的概念正是在 M. spretus 濒临灭绝时才提出的。奥特说,落基山蝗虫可能现在正在啃食你的草坪,只是未被识别出来。更有可能的是,它们隐藏在偏远的河谷中,数量减少但仍在繁衍。

这种看似灭绝的现象,非但没有引起进一步损失的多米诺骨牌效应,反而可能为其他蚱蜢物种创造了机会。红腿蚱蜢(Melanoplus femurrubrum),两年前在爱达荷州造成了引人注目的爆发,它在因农业和其他人类活动而破损的土地上茁壮成长。自其近亲灭绝以来,其数量已大大增加。去年夏天,科罗拉多州局部爆发的透明翅蚱蜢(Camnula pellucida)密度达到每平方码200只;这一数字的十分之一就被认为是作物面临的危险。科学家们在开发毒素和含寄生虫的诱饵来对抗蚱蜢爆发方面取得了一些成功。但在大片土地上施用杀虫剂很少被证明具有成本效益。有些杀虫剂似乎会使未来的爆发变得更糟,因为它们影响的捕食者和寄生虫种群从中毒中恢复的速度不如蚱蜢快。

尽管现有的北美蚱蜢种类不像落基山蝗虫那样容易迁徙,但其中一些确实会以不那么引人注目的方式成群迁徙。它们的群居潜力可能更多地与环境而非任何内在限制有关。博马认为,这些其他物种,特别是红腿蚱蜢和迁徙蚱蜢,正在填补落基山蝗虫留下的生态位。他的说法勾起了我关于在车道上发现的巨型蚱蜢的不愉快回忆。“群居的潜力是存在的,”博马说,“最终,这些微观种群中的一个将会迁出。”他对这种事件可能带来的科学机遇很感兴趣。对我们其他人来说,这可能是一场祖传噩梦的回归。

几乎所有关于蚱蜢的信息都可以在怀俄明大学的蚱蜢网站上找到。

报道:劳伦·格拉维茨,插图:唐·弗利