肯尼亚南部安博塞利国家公园广阔平原上,清晨时分。苏珊·阿尔伯茨(Susan Alberts)拿着一个小小的迪克西杯和一根木制压舌板,拾起一只名叫约鲁巴的雌性狒狒留下的粪便样本。

阿尔伯茨是一位杰出的灵长类动物学家。她既是杜克大学进化人类学系主任和生物学系成员,也是安博塞利狒狒研究项目的联合主任。但今天早上,她的工作却不那么光鲜,她在准备约鲁巴的粪便。

阿尔伯茨将杯子带到她临时搭建的野外实验室——一辆沾满泥泞的四驱车的引擎盖上,将样本分装到几个杯子中,并用识别信息标记每个杯子。然后,她根据样本的用途,用特定的化学物质处理每个样本。“这是给贝丝的,”阿尔伯茨说着,将一些福尔马林加入其中一个迪克西杯。贝丝·阿奇(Beth Archie)是圣母大学的生物学家,也是安博塞利项目的副主任,负责该项目的微生物组研究。

安博塞利狒狒研究项目于1971年成立时,微生物组研究尚未受到关注。当时的目标是揭示灵长类动物社交行为的深层进化根源。自那时起,安博塞利科学家们已经跟踪了数千只狒狒,对社会纽带的重要性做出了许多重要发现,并在《科学》和《自然》等著名科学期刊上发表了论文。他们也捡到了许多狒狒粪便。20年来,这些粪便样本一直被用于DNA和类固醇激素的检测。

但大约五年前,这些粪便样本,结合项目关于狒狒社会互动详细记录,揭示了一个惊人的联系。生物体体内寄居着大量的微生物,科学家称之为微生物组;粪便样本尤其能提供关于肠道微生物组的见解。科学家们长期以来一直认为,肠道微生物组的组成主要由饮食和环境决定,但安博塞利样本显示,狒狒的社交生活是预测这种微生物组的重要因素。

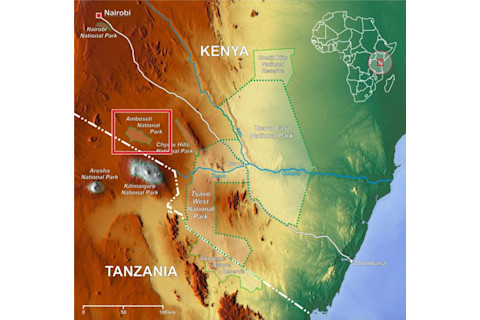

安博塞利国家公园,是苏珊·阿尔伯茨、贝丝·阿奇及其同事研究的狒狒的家园,位于肯尼亚,靠近坦桑尼亚边境。(图片来源:Lencer/Wikimedia Commons)

Lencer/Wikimedia Commons

这一发现激发了关于动物(包括人类)最初为何具有社会性的新观点。一种理论是,分享微生物可能具有以前未被认识到的益处,而这些益处反过来又在进化时间尺度上促使我们相互交流。换句话说,我们的社交生活塑造了我们的微生物种群——而这些微生物可能帮助塑造了我们物种的社交生活。

如果真是这样,那么每一次喷嚏、亲吻或拍背都可能是一个更大故事的一部分,是我们社交本能的驱动力,并且可能比人们预期的更有益。研究安博塞利狒狒的人类学家和生物学家们,处于探索这一想法的独特位置。

每一种动物——从大黄蜂到人类——都拥有一个微生物组,或者更确切地说,拥有几个微生物组。消化系统、皮肤和身体其他部位都寄居着微生物群落,它们共同构成了肠道微生物组、皮肤微生物组等等。在过去的10到15年里,DNA测序技术的进步使得以新的清晰度观察这些微生物组的惊人多样性成为可能。“每个人都对这种多样性感到震惊,”阿奇说。

人们也越来越认识到微生物的益处。虽然有些微生物会产生负面影响,如引发疾病,但其他微生物是中性甚至有益的。它们在其他方面能增强动物的免疫系统、产生维生素、帮助消化,并阻止有害细菌的生长。

然而,直到最近,关于微生物组与社会性之间联系的研究主要集中在病原体和感染上。任何在托儿所带过孩子或与咳嗽、打喷嚏的人同乘飞机的人都深知,微生物可以通过身体接触或共享环境从一个人传播到另一个人,从而传播疾病。一些研究人员曾提出,对感染的恐惧可能是人类对陌生人根深蒂固的警惕心理的一种解释。

分享微生物可能具有以前未被认识到的益处,而这些益处反过来又在进化时间尺度上促使我们相互交流。

但是,越来越多的迹象表明,社交伙伴之间的微生物共享也带来了其他作用。例如,大黄蜂可能感染一种对蜂王特别有害的剧毒寄生虫。2011年,研究人员发现大黄蜂携带一种通过蜂巢社会传播的微生物,这种微生物可以保护蜜蜂免受这种寄生虫的侵害——这是一个明显的有益社会传播案例。

微生物也可能影响某些生物体的互动方式。在一些啮齿动物研究中,特定细菌的存在与否可以决定小鼠是否表现出社交缺陷,例如避免与同伴互动。肠道细菌在吸引果蝇寻找配偶方面发挥作用。微生物还可以影响身体产生催产素等激素,这种激素在结合中扮演着重要角色。

至于人类,我们知道同住一屋的人也会共享微生物居民。2014年,微生物学家杰克·吉尔伯特(当时在芝加哥大学和阿贡国家实验室)和他的同事们对七个家庭及其居所进行了六个多星期的研究,他们发现每个家庭的微生物群落都易于区分,并且每个群落都可通过家庭识别。研究期间搬家的三个家庭带着他们的“微生物光环”一起搬走了。但吉尔伯特和他的同事们无法确定这种微生物重叠有多少是由于共享环境、饮食、遗传或社交互动造成的。

在安博塞利,科学家们几乎每天都在跟踪数百只狒狒,记录谁对谁做了什么,以及由此产生了什么结果。大约五年前,他们开始思考他们如此勤奋跟踪的社交行为能否告诉他们一些关于微生物组的信息,反之亦然。

“众所周知,饮食在塑造微生物组方面发挥着重要作用,尤其是在肠道中,原因很明显,”珍妮·董(Jenny Tung)说,她也是安博塞利项目的副主任,和阿尔伯茨一样,是杜克大学进化人类学系的教授。“但是,动物们彼此之间友善程度如何呢?”她问道,“它们的社会关系呢?这甚至可能吗?”

2015年,安博塞利狒狒们提供了答案。野生狒狒生活在20到150只动物的社会群体中。在每个群体中,个体社交程度各不相同,但大多数都有几个偏爱的动物,通常是亲属,它们会互相梳理毛发,从对方的皮毛中挑出虫子和污垢。(对于狒狒和大多数其他非人类灵长类动物来说,梳理毛发是宝贵的社交货币。)

狒狒聚集在安博塞利国家公园。(图片来源:Beth Archie)

Beth Archie

阿奇、董及其同事对来自两个不同社会群体的48只狒狒的粪便样本进行了DNA测序技术,以识别存在于动物肠道中的微生物。他们发现,个体的社会群体和社交网络是预测该个体肠道微生物组中会存在哪些微生物的有力指标——即使考虑到饮食和亲属关系的作用。“令人惊讶的是,它的预测能力是如此清晰,”董说。

安博塞利狒狒之所以能很好地代表人类,原因有几个。其中之一是它们生活在人类可能进化的同一东非大草原上。“它们可能为我们提供一个尽可能接近早期人类的快照,”阿奇说。

而且,由于狒狒的环境比人类的环境简单,研究人员能够更精确地确定相似的微生物组如何反映梳理伙伴之间的互动水平。换句话说,他们可以排除许多困扰人类研究的混杂变量。

安博塞利的结果改变了游戏规则。“那是第一篇非常清楚地阐明你与某人相处的时间量将决定你们的微生物组有多相似的论文,”西北大学的生物人类学家凯瑟琳·阿马托说。“这在思考微生物如何在个体之间传播方面激发了极大的热情。”

社会性与微生物组之间联系的证据持续累积。2016年对黑猩猩的一项研究也显示了社会关系在塑造微生物组中的作用。康奈尔大学的进化生物学家安德鲁·莫勒(Andrew Moeller)发现,黑猩猩的社会互动增加了动物肠道中微生物的多样性,并且每个社会群体都拥有一个泛微生物组,即一个跨越更大群体的微生物物种群落。

接着,在2017年,安博塞利的研究人员表明,雄性狒狒在性成熟后会更换群体,它们的肠道微生物群落在数月内逐渐与新群体伙伴相似。阿奇说,如果这种转变是由饮食而非社会关系驱动的,那么它的发生速度会更快。

狒狒之所以是人类的良好替代品,部分原因在于这些灵长类动物生活在大草原上,那里可能是我们祖先进化的摇篮。(图片来源:Beth Archie)

Beth Archie

在2017年对吼猴进行的一项研究中,阿马托发现两个个体相处的时间越长,它们的肠道微生物组就越相似。“这与亲缘关系无关,”阿马托说,“这是社会性。”

既然社交行为在塑造肠道微生物组中发挥作用已然明了,下一个问题是微生物组是否对我们的社交世界产生了有意义的影响。科学家们仍然没有答案,但他们被这种可能性所吸引,这可能对理解社会性的进化产生影响。

关于动物(包括人类)为何具有社会性,存在着由来已久的理论。群居是一种避免捕食、获取食物和抚养后代的方式。阿奇说,最有可能的是所有这些原因共同推动我们走向社会性。“许多动物具有社会性,这有很多充分且令人信服的理由。对你的微生物组来说,这可能是一个我们尚未想到的社会性成本和益处,”她补充道。

为什么微生物组会起到帮助作用?有相当多的理论。可能是社交关系以增强免疫力的方式改变了我们的微生物组。我们的朋友也可能充当微生物的储存库。我们把细菌传给他们,然后,如果由于某种原因——比如疾病——我们体内的细菌减少了,他们可以把它们传回来。

拥有多样化的社交关系可能确保一个更多样化的微生物组。而且,某些有益微生物可能只能从社交伙伴那里获得。

“你应该和朋友碰拳吗?你应该亲吻脸颊吗?”杰克·吉尔伯特问道。

另一种可能性是,微生物通过气味在社会交流中发挥作用。人类有体味,许多动物有气味标记腺。几十年前,研究人员提出,产生气味的不是动物本身而是微生物,微生物产生挥发性有机化合物,通过空气传播,从而产生实际的气味。“如果我们利用气味来传达彼此之间的信息,那么微生物很可能在产生交流方面扮演着中间人的角色,”阿奇说。

当然,我们的社会性影响的微生物组也可能没有更大的进化益处。研究人员认识到,与社会性和微生物组相关的收益或损失可能会影响肠道微生物群较简单的动物,如大黄蜂,但可能在进化链中更远的动物身上就不那么重要了。“这是否会渗透到人类和其他社会性哺乳动物的层面,我们目前还没有证据,”董说。

如果有人能够收集证据为这些理论奠定更坚实的基础,那很可能就是安博塞利的团队。在大约发表第一篇关于社会性与微生物组之间联系的论文时,阿尔伯茨、阿奇和他们的同事们意识到他们正坐拥一座微生物金矿。

除了他们继续收集的新样本,他们还有20,000多个冷冻干燥的粪便样本,存放在安博塞利项目创始人珍妮·阿尔特曼的普林斯顿大学实验室的几个冰箱里。阿尔特曼从不丢弃任何东西,她一直储存着那些在用于DNA和激素检测后剩下的粉末状粪便样本。这些“废弃物中的废弃物”现在被证明是无与伦比的资源。

当研究人类“微生物光环”的吉尔伯特读到安博塞利2015年的论文时,他立即打电话给阿奇,看他们是否能合作。“能看到这种规模的研究实属罕见,”现任加州大学圣地亚哥分校的吉尔伯特说。他回忆起告诉阿奇:“我需要这个,而且我现在就需要。把粪便给我。把粪便给我。”

这些数十年前的样本已经从东非大草原上的四驱车引擎盖下走了很长的路。在从阿尔特曼的冰箱中取出样本后,阿奇、董和他们的同事付出了巨大的努力,将其准备用于DNA测序。样本数量如此之多,以至于他们将其分发到阿奇在圣母大学的实验室和董在杜克大学的实验室。每个实验室的成员甚至他们的配偶都参与其中,小心翼翼地将冷冻干燥的粪便放入200多个样本托盘中——每个托盘大小约为一张索引卡,有96个约半厘米宽的孔。然后这些样本被送往吉尔伯特在阿贡国家实验室的前实验室。

阿尔伯茨在肯尼亚野外准备狒狒粪便样本。(图片来源:Lydia Denworth)

Lydia Denworth

阿奇、董和吉尔伯特的初步分析旨在识别每个样本中的微生物多样性,以便能够了解不同狒狒微生物组的相似程度。但由于这些样本涵盖了一些动物近15年的生命,它们也可以用来显示个体微生物组随时间的变化。“到目前为止,我们有的基本上是几个快照,”阿奇说,“希望是把它变成一部电影。你的社交生活如何随着时间的推移塑造你的微生物组?”

该团队还在对约400只动物的一小部分样本进行完整的基因组分析。这将提供更多关于特定微生物对其宿主功能的信息。

如果研究团队发现社交伙伴之间微生物相似性增加与繁殖成功之间存在联系,那将是社会性与微生物之间联系中存在进化驱动力的证据。吉尔伯特假设:“如果你在一个群体中共享更多细菌,你将拥有更多后代。这(将提供)进一步的证据,表明存在朝着这种行为的进化选择压力,并(暗示)微生物共享可能正在驱动这种选择压力。”

总而言之,吉尔伯特说,这项新的研究“为‘有益的朋友’这个短语带来了新的奇特之处。”它也引出了一个问题:我们与朋友的互动可能带来哪些潜在的健康益处。

“你应该和朋友碰拳吗?你应该拥抱吗?你应该亲吻脸颊吗?你应该牵手吗?”他说,“许多文化都这样做。我们只是不知道。这就是我们进行研究并试图弄清楚的原因。”

这项作品最初发表在SAPIENS上,采用CC BY-ND 4.0许可。阅读原文。