可怜的雪雁在1995年11月一个暴风雨之夜,将伯克利湖作为中途停留地。这个巨大的湖泊覆盖了蒙大拿州布特市一个前露天铜矿近700英亩的区域,容纳了大约300亿加仑高度酸性、富含金属的水——对于被恶劣天气阻滞的候鸟来说,这几乎不是一个合适的避难所。所以当第二天早上鸟群起身南飞时,留下了近350具尸体。尸检显示它们的内脏因暴露于高浓度的铜、镉和砷而布满烧伤和溃烂的疮口。

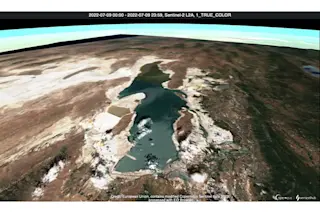

今天,人们只需站在观景台上,看着那个坑——绵延一英里又一英里半的毫无生机的黄色和灰色墙壁,以及那片黑暗、诡异平静的湖水——就能看出它对生物怀有敌意。想必没有什么能在这危险的水域中生存。但在1995年,也就是鸟类死亡的同一年,一位研究湖泊成分的化学家取回了一些覆有亮绿色黏液的绳索,并将其带给了他在蒙大拿大学蒙大拿理工学院的同事。这个机构当地人自豪地称之为“理工学院”。它与世界上最富裕、运行时间最长的矿区之一共同发展,至今仍是一所世界级的工程和采矿学校。格兰特·米特曼,该系仅有的三位全职生物学家之一,很快将这种黏液鉴定为一种单细胞藻类——多变眼虫(Euglena mutabilis)的强健样本。生命不知怎的在伯克利矿坑这片液态荒漠中建立了一个前哨。

对米特曼来说,发现眼虫(Euglena)是出乎意料的幸运。在哈利法克斯的达尔豪斯大学(Dalhousie University),他获得了博士学位,他的热情在于藻类。“我毕生都在训练成为一名海洋生物学家,”他说,并指出随后在落基山脉的一所工程学校任职的讽刺之处。正如一个内陆的人造有毒湖泊将这位科学家和他最喜欢的研究对象重新联系起来一样,它也激发了化学家唐·斯蒂尔勒(Don Stierle)和安德里亚·斯蒂尔勒(Andrea Stierle)这对夫妇的长期兴趣,他们也在这所大学工作。斯蒂尔勒夫妇毕生都在寻找可用于农业和医药的天然化合物。对他们来说,过去五年在伯克利湖中发现的40多种小型生物群落蕴藏着巨大的潜力。

也许更重要的是,其中一些生物有望被用于改善湖泊——以及其他类似的矿山废水储存库——通过中和酸度和吸收溶解金属。除了这些潜在的好处之外,还有可能在生物学方面取得理论进展。每一次发现所谓的极端微生物——适应异常恶劣条件的生物——都有助于阐明基本的生物过程,从代谢动力学到地球上以及宇宙中其他地方的进化方式和过程。

伯克利湖是人类欲望和地质巧合的产物。19世纪80年代初,正值电力点亮城市,对铜的需求激增之际,一位雄心勃勃的勘探者马库斯·戴利(Marcus Daly)在他自己的阿纳康达矿井下300英尺处发现了一块巨大的红金属矿藏。在接下来的50年里,布特市提供了美国三分之一和世界六分之一的铜供应——所有这些都来自一个仅有四平方英里的矿区。此后,记者们常称之为“地球上最富裕的山丘”的地方继续产出大量的金属。

第二次世界大战后,矿井挖得越来越深——一家公司最终挖到地下整整一英里——但矿石的质量却下降了。采矿官员决定从劳动密集且危险的地下作业转向露天采矿,这是一种更有效地开采低品位矿石的方法。挖掘工作于1955年开始,很快,这个矿坑成为世界上最大的卡车作业矿井,在此过程中,一些在镇东部原始矿井周围发展起来的意大利和塞尔维亚-克罗地亚社区被迫搬迁。20世纪80年代初,采矿停止了,同时停止的还有抽了一个世纪地下水的泵。洪水开始了。

漫步在今日布特的采矿景观中,你将发现为什么水会对环境产生如此深远的影响。土地呈现暗赭色,空气中弥漫着腐烂鸡蛋的味道。如果你仔细观察废石,会发现到处都是黄铁矿晶体——愚人金。这些都是硫的迹象。基岩中充满了硫。当暴露于空气和水中时,长期埋藏的硫化物矿物会产生硫酸,这也有助于溶解周围岩石中的其他矿物。以铁和硫化合物为生的耐酸细菌会加速这一过程,当水泵关闭时,伯克利矿坑变成了一个巨大的化学转化器,产生出越来越多的有毒汤。更糟的是,它是自我延续的。据所有人说,地下水将无限期地继续流入伯克利湖。由于这种对社区的威胁,美国环境保护署于1987年将该矿坑列入联邦超级基金名单。这一指定也使其成为该国最大的超级基金场地群的一部分——其中包括布特市的大部分地区和克拉克福克河上游120英里的流域。

今天的伯克利湖是美国最大、最不同寻常的受污染水体。其pH值为2.6,与可乐或柠檬汁一样酸。除了铜、镉和砷,水中还含有十几种其他金属,包括铝、铁、锰和锌。但正是由于这些恶劣的条件,该湖引起了生命科学家的关注。“我们把发现的生物分为两类,”安德里亚·斯蒂尔勒说。这位化学家穿着休闲T恤、牛仔裤和运动鞋,站在她的实验室里,旁边的工作台上摆满了培养皿和锥形瓶,每个瓶子里都装着一种色彩鲜艳的真菌培养物。“第一类我们称之为幸存者,”她解释说,“它们并不真正喜欢这种环境,但它们能忍受。它们能够自我保护。”

对于斯蒂尔勒和她的丈夫来说,数量较少但更令人感兴趣的是那些他们称之为“繁荣者”的活跃湖泊居民。与幸存者一样,这些生物是偶然到达的——由风和径流携带,被鸟类带入,从船底或旧矿木上脱落。但与那些准备不足的同类不同,它们实际上在酸性环境中茁壮成长,并利用湖中一些溶解的金属。有毒废物堆对繁荣者来说是一个生物天堂。随着它们的繁殖——真菌只需一周,细菌只需一天——使它们更适应的特性变得普遍。代谢过程受到影响。或者正如安德里亚·斯蒂尔勒所说:“新的生态位意味着新的微生物,新的微生物意味着新的化学,而新的化学意味着新的化合物。”

斯蒂尔勒夫妇有充分的理由相信伯克利湖中的微生物是潜在有用化学物质的来源。天然化合物已让他们着迷了20年,他们的合作也取得了多项显著发现。其中最令他们骄傲的发生在20世纪90年代初。当时,研究表明一种名为紫杉醇的物质是治疗乳腺癌和卵巢癌的有效药物。在三分之一接受紫杉醇治疗的女性中,肿瘤实际上缩小了。但这个消息喜忧参半。紫杉醇来自太平洋紫杉树皮,这种树是太平洋西北地区的原生树种,但已濒临灭绝。“95%的树被砍伐或作为砍伐剩余物烧毁了,”安德里亚·斯蒂尔勒说。剩下的一些树无法提供足够的紫杉醇来满足需求。

当其他人都在专注于合成这种物质和开发更快种植紫杉树的方法时,她和唐·斯蒂尔勒夫妇则采用了一种被称为“生物理性意外发现”(biorational serendipity)的策略——一种结合了科学推断和巧妙(有时是漫长)的侦查。他们推断,紫杉醇可能存在于紫杉树皮中,因为某种寄生或共生微生物在那里产生了它。“生命无处不在,”安德里亚说,“植物上存在各种细菌和真菌。”它们经常产生前所未见的或未被利用的化合物。当然,最著名的例子是青霉素,它最初是从霉菌中提取出来的。

在将近两年的时间里,安德里亚和唐·斯蒂尔勒夫妇走遍了太平洋西北地区,采集树皮样本,并与蒙大拿州立大学的植物病理学家加里·斯特罗贝尔(Gary Strobel)一起检测紫杉醇的存在。最终,在1992年,他们在冰川国家公园的一棵紫杉树树皮中发现了他们要找的东西——一种以前不为人知、能产生这种抗癌物质的真菌。为了纪念安德里亚,他们将这种新生物命名为“紫杉霉菌安德烈纳(Taxomyces andreanae)”,并申请了专利。五年后,百时美施贵宝(Bristol-Myers Squibb)购买了商业权利。

斯蒂尔勒夫妇正以大致相同的方式研究伯克利矿坑的生物群。“无论是在防御还是进攻中,每种微生物都会利用其化学物质来保护自己,”安德里亚·斯蒂尔勒解释道。换句话说,细菌、真菌等生物制造的物质可能对其他微生物有毒。这类化学物质的通用术语是“次生代谢产物”——生物体从基本组成部分(或初级代谢产物,如碳或氢)中合成的独特化合物,这些基本组成部分是大多数生物共同拥有的。“正是在次生代谢产物中,”斯蒂尔勒说,“我们发现了有益于医药或农业的天然产物。”

在找到一种有前景的次生代谢物后,斯蒂尔勒夫妇使用标准生物测定法来确定其毒性程度。第一个测试称为卤虫致死试验。“研究发现,杀死卤虫的化合物更有可能破坏癌细胞,”斯蒂尔勒说。第二个测试涉及大肠杆菌(E. coli),一种常见的肠道细菌。如果化合物能修复受损大肠杆菌中的DNA,它可能也能对抗癌症。在另一个实验中,将化合物与一种致癌微生物z一起应用于马铃薯切片。之前的研究表明,如果新化学物质能保护马铃薯免受肿瘤形成,它在医学上可能也很有用。到目前为止,斯蒂尔勒夫妇已经从一种真菌中分离出五种新型化合物。每一种都对卤虫有致命作用。“我们已将它们送往国家癌症研究所进行进一步研究,”安德里亚说。

由于他们在生物合理意外发现方面的成功,斯蒂尔勒夫妇完全期望在伯克利湖的其他真菌和细菌中发现更多新物质。“我们正在各地采集样本,”斯蒂尔勒说,“从水面、整个700英尺高的水柱到湖底的沉积物。”随着时间的推移,成功的几率也会增加,因为随着时间的推移,那些茁壮成长的生物更有可能发生变化。“在如此恶劣的条件下,变异的压力是巨大的,”斯蒂尔勒说,“事实上,我们可能已经看到了自然选择的结果。”显然,矿井洪水是一场环境灾难,可能对雪雁和其他生物造成致命后果,但现在——18年和数千代微生物之后——它正被证明是进化的引擎。

当斯蒂尔勒夫妇满怀期待,确信偶然会带来丰富的化学物质时,生物学家格兰特·米特曼(Grant Mitman)正在准备一份指导伯克利矿坑生命群落的方案。每天约有300万加仑的地下水渗入湖中,使湖面每月上升约一英尺。工程师预测,大约20年后,矿坑中的水位将上升到与周围地下水相同的高度。从那时起,任何进入地下的水都将反向流动。水流将逆转,污染矿井下方山谷中的冲积含水层,并将有毒金属排入银弓溪,即克拉克斯福克河的源头。为了防止这场灾难,负责超级基金修复费用的大西洋里奇菲尔德公司(Atlantic Richfield Company)必须在达到临界水位之前建造一个处理厂。但正在考虑的工艺——用石灰处理水,金属自然会与石灰结合——每天将产生500到1000吨有毒污泥。与许多人一样,米特曼认为有更好的方法。他的方法以他最喜欢的微生物为特色。

“我正在寻找能够净化水体的生物,”米特曼解释道。“我相信藻类是最佳选择。”这位42岁的生物学家身材瘦高,戴着细边眼镜,即使在蒙大拿理工学院的步入式环境室内滔滔不绝地谈论藻类,一手拿着一瓶浅绿色水,一手拿着一瓶深绿色水,也显得很有教授风范。房间外面的牌子上写着“生长室”。正是在这里,米特曼用从受污染湖泊中取来的水诱导微型藻华。这种翠绿色藻华是变形眼虫(Euglena mutabilis),第一个被识别出来的新居民;其颜色较深的对应物是椭圆小球藻(Chlorella ellipsoida vulgaris),米特曼分离出的另外四种藻类之一。他举起装有小球藻的烧瓶,语气中带着 unmistakable optimism 说:“伯克利矿坑有朝一日可能就会变成这样。”

在这样一个为了工业化而牺牲如此多的地方,绿色成为救赎的颜色也许是恰当的。但象征意义的背后是一个令人信服的生物学论证。某些藻类会消耗金属。其他藻类会产生碳酸氢盐,从而降低酸度。如果合适的生物体数量合适,逻辑上讲,将有助于纠正伯克利湖最有害的两个特征。但这并非唯一的潜在好处。藻类还将阳光、二氧化碳和水转化为糖。而糖,米特曼说,“是让任何系统活跃起来的东西。”它是原生动物和真菌等其他更大生物生存所需的食物。其中一些更大的微生物也能降低酸度。但最重要的是,每当它们摄食食金属藻类时,它们会将金属浓度提高十倍,这个过程有时被称为生物放大。当一个生物体死亡时,它会漂入湖底的沉积物中,其中所含的任何金属都会被滞留。“关键是,”米特曼说,“要让藻类首先开始生长。”

这正是他在实验室里小规模进行的工作。在蒙大拿理工大学矿山废物技术项目的支持下,米特曼系统地调配伯克利藻类。他改变光照和温度等因素,但他最感兴趣的是每批藻类获得的营养物质。与细菌、原生动物和真菌不同,藻类以相当便宜且广泛可用的无机营养物质为食,例如氮和磷。通过仅仅添加这些化学物质,米特曼就能够触发藻类菌落的异常快速生长。讽刺的是,眼虫(Euglena),这种启动了斯蒂尔勒夫妇和米特曼当前研究项目的生物,却对金属具有高度抗性。它积极地排斥金属,在它们的存在下茁壮成长而无需利用它们。“我们甚至在一块固体铜上培养了一个样本,”米特曼解释说。

小球藻已被证明更有前景。在初步测试中,它将矿坑水中的矿物质含量降低了多达10%。这可能看起来不多,但小球藻只是几种本地生物中的一种,很可能能够降低湖泊中的有毒物质含量。正如米特曼所说,“每清除一粒金属,从长远来看都能节省大量资金。”他现在正专注于另一种居民,染色体弗莱堡藻(Chromulina freiburgensis),一种已被证明在其他环境中能浓缩金属的藻类,但此前从未在酸性矿水中发现过。实验室工作之后将进行野外测试。米特曼设想桶状装置漂浮在伯克利湖上——每个装置都装有普通湖水、藻类和各种营养物质的实验混合物。

米特曼坚信,无机营养物质可以逐步促成伯克利湖的自然恢复。创造大型藻华可能就像在水面撒硝酸盐一样简单,或者某种形式的混合可能是最好的方法。他解释说,湖泊上层栖息着一些固氮细菌,当它们从空气中提取氮用于代谢需求时,它们会处理水中的其他生物可以利用的氮。如果数量足够多,它们就可以提供伯克利湖持续自身繁荣所需的额外营养。

“最终这个系统可以实现自我维持,”米特曼说。自我维持且充满悖论。无论是因为高铁硫化物含量而呈褐红色,还是因为浓缩金属的藻类而呈黑色,伯克利湖都将是一个迷人却又令人望而生畏的景象——既是自然恢复力的证明,也是一个发人深省的提醒,告诫我们为了获取所需的资源会不择手段。

生命,正如安德里亚·斯蒂尔勒所说,可能无处不在。但它并非无处不在都有保障。

蒙大拿理工学院维护着一个关于伯克利矿坑环境问题的网站:mbmgsun.mtech.edu/env-berkeley.htm。