作者 David Ewing Duncan 戴着脑电图帽。

詹姆斯·布鲁尔在我旁边坐下,圣地亚哥会议中心的一家咖啡馆里,我们都在参加世界上最大的神经科学会议:三万颗大脑研究大脑。布鲁尔是加州大学圣地亚哥分校的一位神经学家,他秃顶的头、明亮的眼睛和婴儿般的脸颊,看起来像一个好奇的大孩子。他或许是一个意想不到的信使,而对我来说,这是一个真相时刻。我已经在他的实验室进行了一系列诊断程序,现在,他放在桌上的笔记本电脑里,是我的大脑测试结果。

“你的大脑正在萎缩。”他说。

这是我最不愿听到的消息。不是我,一个自认为健康、永葆青春的男人,至少在他的,呃,思想里是这样。

“人们的大脑从三十多岁开始萎缩,”布鲁尔笑着解释道,暗示这并不是什么大问题。“你的大脑平均水平。”我有些放心,但仍然担心接下来会学到什么。布鲁尔的测试只是深入调查的第一阶段,旨在了解最先进的医疗技术能告诉我关于我的头脑健康状况,这是我称之为“实验人”项目的一部分。我正在探索我大脑中可能潜藏的疾病;我 51 岁时的记忆力如何;以及我的大脑如何回应恐惧、贪婪、我喜欢的电影,甚至是对上帝的看法等各种问题。这是一次对一个人大脑的奇幻神秘之旅。我的大脑。

在千亿神经元和万亿左右的神经胶质细胞中,它们支撑着神经元,滋养并保护它们,其中蕴藏着我的希望和恐惧,我的感受,我的记忆,甚至现在记录在这页上的文字。如果没有我独特的细胞、组织、基因和经历的混合,就不会有独立的个体来参加这些测试,也不会有个性去理解这些结果的意义。

每个大脑都藏着秘密:我们宁愿抛弃的记忆,我们不引以为傲或努力控制的倾向。例如,当我年轻时,我对某些社交场合有过几乎令人虚弱的焦虑,这种倾向我现在大多学会了控制。然而,那种我会在公共场合说错话或做些尴尬的事情的恐惧仍然存在。我有时会想我的焦虑是否正常——通过这项调查我将能够找出答案。

然而,在我开始这次大脑微妙运作的旅程之前,布鲁尔正在审视我这台思维机器的整体结构。我已进行了一次“结构性”MRI(磁共振成像)扫描,评估了我大脑解剖特征的大小和健康状况,生成了一张布鲁尔即将在我笔记本电脑上展示的地图。现在我将看到这些结构,例如小脑和海马体,长什么样。他告诉我,大脑异常可以为目前存在或未来可能发生的疾病提供证据。例如,我已知精神分裂症患者右侧颞上回存在独特的异常,而注意缺陷多动障碍患者所有脑区的脑容量都较小。

布鲁尔给我看的大脑图像——从侧面、背面和顶部看——看起来介于一片漂亮的、肥厚的香肠和罗夏墨迹测验之间。各种计算机生成的颜色突出显示了我的海马体、侧脑室和其他布鲁尔测量过的特征,以确定我是否患有阿尔茨海默病等疾病的早期迹象。

布鲁尔调出了一张真实患有阿尔茨海默病的人的大脑图片,我看到各种解剖特征看起来像是被压扁或模糊了。这种扭曲是由于萎缩和蛋白质过度积累造成的,导致海马体萎缩,相邻充满液体的结构膨胀到海马体其余部分曾经存在的空间。幸运的是,我的海马体看起来很好。唯一的异常是左脑稍大,这是我们使用语言时发生的大部分事情的所在地。“但作为一名作家,你不需要扫描就知道这一点,”布鲁尔说。不过他补充说,他大多是在开玩笑。尽管流行神经学断言,但没有确凿证据表明左右半球的大小会影响一个人的个性。

几周后,在另一个研究实验室,我将接受大脑功能扫描:当我经历恐惧或宗教信仰时,或者当我做决定时,我的大脑会发生什么。功能性磁共振成像扫描,称为 fMRI,将检查当我对某种体验做出反应或记录下来,发起一个行动,或思考某事时,大脑某些区域血流量的增加情况。神经元工作时需要血液提供燃料,fMRI 扫描会捕捉血液中铁的信号。根据这些信息,可以创建一张神经图,显示大脑活动发生在哪里以及有多少血液流经那里。

自 20 世纪 70 年代和 80 年代核磁共振成像开始出现在全国各地的实验室以来,神经科学家们已经进行了几乎所有能想象到的功能性核磁共振成像扫描,检查大脑对从色情图片到日落照片的一切事物的反应。然而,将核磁共振成像技术应用于健康个体以确定他们对某些疾病或行为的倾向仍被认为是处于起步阶段。“这些测试还处于早期阶段,对个体来说几乎完全不相关,”不列颠哥伦比亚大学的神经伦理学家 Judy Illes 警告说,“尽管我认为有很多东西似乎离被理解只差一步之遥。”国家神经疾病和中风研究所 (NINDS) 的神经学家 Eric Wassermann 对此表示赞同。“大脑扫描的数据对个体而言是嘈杂的,”他说。“我们拥有的主要是与某个年龄组或患有或未患有脑部疾病的人相关的群体数据。”

然而,伊利斯和瓦瑟曼对我的调查充满热情,认为这是一个非科学家描述核磁共振成像和其他新兴大脑解读技术能告诉我们什么(如果有的话)关于我们耳朵之间那三磅糊状组织的机会,这个组织是我们称之为“心智”的神秘领域的所在。

记忆

在一个完美的旧金山湾区天气里,气温在华氏 60 多度,阳光温暖而朦胧,我正在加州大学旧金山分校的一个大脑实验室里,连接着一台将测试我记忆能力的机器。加州大学旧金山分校神经科学家亚当·加扎利的学生们在我的头上涂抹了黏稠的凝胶,并戴上了一个电极监测器,它看起来像是泳帽和疯科学家用来电击我大脑的装置的结合体。紧实的塑料帽上覆盖着数十个电极,通过电线连接到脑电图仪(EEG),脑电图仪测量大脑中的电活动。

通过他的研究,加扎利旨在证明大脑不会随着年龄增长而失去记忆能力,而是失去了过滤掉不需要的记忆的能力;从某种意义上说,它记忆了太多。他正在证明额叶——大脑的理性决策部分——对海马体和大脑其他情绪中心的记忆保留有着重要影响。神经科学家称之为自上而下的调节,这是一个由额叶引导人们回忆和不愿或不需要刻入记忆细胞的过程。大脑对听觉也做同样的事情。年轻的耳朵(和大脑)可以轻易地在嘈杂酒吧里辨别出坐在对面桌子的朋友的声音;随着耳朵和大脑的老化,它们辨别朋友声音的能力就会减弱,无法从其他声音的冲击中分辨出来。“我们认为这是一个过滤问题,”加扎利说。

当学生们把帽子戴在我头上时,加扎利解释说,我对于这项实验来说是个异类。我 51 岁,介于他的两个测试组之间:年轻组,19 到 30 岁,和老年组,60 到 77 岁。(我其实更接近老年组,但谁在乎呢?)这让我开始思考,当他们要求我把下巴固定在一个类似虎钳的装置里时,我会更接近年轻受试者还是年老受试者?这项实验让受试者观看屏幕上显示的大量面孔和风景照片,每张显示一秒钟。然后屏幕会空白八秒钟,之后会显示一张面孔或风景,并询问:“这是你刚刚看到的一张图片吗?”我被告知点击我手中拿着的一个盒子:用左手拇指表示是,用右手拇指表示否。为了测试过滤的想法,加扎利要求受试者在一些测试中忽略面孔;在另一些测试中,忽略风景。他还运行了一系列仅仅被动观看的照片,以确定当一个人没有主动试图压制或增强面孔或风景时,大脑中哪些区域会被激活的基线。

我感到一丝表现焦虑。詹姆斯·布鲁尔已经用我的大脑正在萎缩的消息,将我的不老感削弱了一两级。现在我正让自己接受一项测试,可能会揭示我正过早地变成一个精神老头。

学生们在另一个房间监控我的反应,我独自一人身处黑暗中,凝视着几英尺前的电脑屏幕。作为好胜心强的人,我非常有动力去获得正确答案,当我错过一个时,我会有点恼火。然而,随着测试的进行,我开始感到困倦——这对于一项本质上枯燥、重复的任务来说是一个大问题。

之后,我洗掉了头发上的粘液,然后和加扎利以及他的学生一起回顾我的数据。我的思绪波浪在显示器上显示为断断续续的线条,就像测谎仪的多个描记一样。

“我没事吧?”我问,意识到这份脑电图就是我的大脑在电流中说话,有点紧张。

“我们拭目以待,”加扎利说。

当天晚些时候,团队重复了同样的关于面孔和风景的基本实验,只是这次当我做出反应时,核磁共振成像测量了我大脑中的血流量。

几周后,加扎利总结了他的发现,告诉我我的记忆结果没有任何令人担忧或异常之处。“你没有异常,也没有任何影响你记忆的疾病证据,”他说着,在办公桌上的一个大电脑屏幕上调出我的结果幻灯片。“你在反应时间和准确性上表现出色,甚至比年轻组还要好。”考虑到我在实验的一部分时间里差点睡着,这真是出乎意料。

我对此感到很高兴——这几乎缓解了我的大脑正在萎缩的认知——但加扎利随后透露,我在过滤干扰物方面表现不佳。“你的表现符合我们对你这个年龄的预期,大约介于年轻组和老年组之间。”和老年组一样,我记忆东西没问题,但我的大脑出卖了我,它显示我并非总能过滤掉我应该忽略的信息。更准确地说,我老化的大脑无法像我年轻时那样很好或很快地抑制无关信息。

“这意味着你的大脑正在老化,”他说。“对此我很抱歉。”

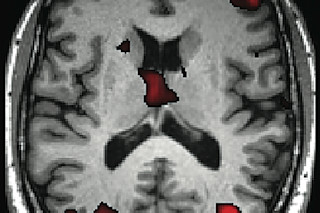

邓肯大脑的核磁共振扫描突出显示了筛选无关信息的区域(红色),这个过程会随着年龄增长而减弱。

高度焦虑

在另一台核磁共振机器的深邃隧道里,这台位于斯坦福大学,我正在重温我职业生涯中最焦虑的时刻之一。

那是在多年前,我还是《生活》杂志的初级记者时发生的事。我参加了一次由总编辑丹·奥克伦特主持的员工会议,他是一位传奇的(对我来说)令人望而生畏的图书和杂志资深人士。我们正在讨论我报道的第一批重要故事之一,可能是一个封面故事。同事们说我做得很好,乔·麦克纳利拍摄的照片非常棒。那时候,我在与高级编辑开会时相当害羞,但我感觉很好。然后,奥克伦特,他可能很粗鲁直率,突然说另一个记者会写这个故事并获得署名。我简直不敢相信。随着会议的继续,我感到心跳加速,胃部收缩。我感到羞耻,我确信我的脸变得通红。我知道我应该说些什么。我需要为自己辩护,但我最强烈的愿望是什么也不说。我必须重新获得控制。

在核磁共振机器里,久远午后的强烈情感涌回我的大脑,我听到包裹着我头颅的巨大磁铁发出遥远的嗡嗡声,以及一连串的咔嗒声和金属摩擦声。在我眼睛上方的一个显示器上,正在播放着我应斯坦福大学研究科学家菲利普·戈尔丁和博士后凯利·沃纳(他们都在斯坦福大学心理学家詹姆斯·格罗斯的实验室工作)的要求写下的《生活》杂志会议回忆。在他们的研究中,戈尔丁和沃纳要求受试者讲述个人化、令人社交尴尬且严重打击他们自尊的故事。然后他们使用功能性核磁共振成像扫描来调查社交焦虑现象,并研究那些患有恐惧症和障碍,对社交场合和人际互动感到恐惧的人。

恐惧和焦虑对人类生活至关重要。它们是经过亿万年进化而来的工具,旨在保护我们。当狮子吼叫时,它们提醒我们逃往山丘;当我们的孩子生病时,它们让我们担忧,以便我们能照顾他们。然而,我的祖先从未不得不面对《生活》杂志主编带来的羞辱。

尽管我对这项神经紧张测试感到紧张,但至少我是作为健康的受试者接受检查——我希望如此。研究人员发现,对所谓正常大脑的成像在 8% 到 10% 的时间里会发现具有临床意义的发现——“令人不安的频繁”,亨利·格里利说,他是斯坦福大学的法学教授,从事包括神经科学、遗传学和干细胞在内的法律和生物伦理问题。

在扫描仪中,《生活》杂志的故事继续在我眼前闪过。我需要通过右手响应垫上相应的按钮,以一到五的等级评价这些陈述让我感到多焦虑。

回到纽约,每周的员工会议上,主编向我表示祝贺——然后将这个故事分配给了一位资深记者来撰写。

我按下四,这意味着这段记忆仍然让我相当焦虑。屏幕清空,然后跳出另一句粗体大写字母的句子,这是研究人员写的:我是一个失败者。

这旨在诱发“消极自我信念”,以观察我的大脑会发生什么。“有些人会陷入一连串的消极自我信念,”戈尔丁说。“我们想追踪这是如何发生的。”

我太没有安全感了,无法为自己挺身而出。

测试随后要求我努力调节这些负面自我信念,运用策略告诉自己我没那么糟糕。这是实验的第二部分:观察人们的策略在缓解焦虑方面的效果如何。一旦我努力放松下来,我再次被要求按下按钮表示我的感受。

人们会认为我是一个懦夫。

“令人惊讶的是,人们的行为可以改变大脑,”戈尔丁说。“认知行为疗法——心理治疗的黄金标准——和正念冥想训练都有助于减少杏仁核的活动。它可以被调控以学习和适应。”

在我《生活》杂志的案例中,我在会后克服了恐惧,为自己辩护。奥克伦特同意让我撰写我报道的下一个故事。这次经历是许多经历中的第一次,我努力调节我的恐惧,显然促使我的杏仁核——社交焦虑激活的情绪中枢之一——变得振作起来。这场 largely 成功地平息我焦虑的战斗在我的扫描中清晰可见。其中一张扫描显示,当我重温一段生动的情感记忆时,我的大脑杏仁核以及视觉、颜色、文字和数字识别中心会亮起来,表明我的焦虑。第二张扫描显示,当我试图调节我的焦虑时,我的大脑中与语言和修改信念相关的区域会活跃起来。

“你似乎能够控制自己的情绪,这很好,”戈尔丁说。“有些人反应过度。”我告诉他,考虑到我年轻时的高度焦虑状态,我对自己的反应控制能力感到惊讶。“你活得足够久,学会了运用你的思想巧妙地应对焦虑,”他回答道。“人们就应该这样做。”然而,当我写下这些文字时,我环顾着旧金山家里附近我最喜欢的咖啡馆里的人们,并想知道:他们中的一些人是不是比我更焦虑?还是我的大脑更擅长掩饰呢?

宗教与棒球

现在我在马里兰州的贝塞斯达。又是一天,又一次核磁共振扫描。这次,机器里我正凝视的显示器上的提示没有留下任何细致入微的回答空间:上帝存在。

我有几秒钟时间用手中的点击器回答“是”或“否”,但我不知道该按哪个按钮。

当我的大脑血流涌向与宗教信仰相关的区域时,我在想这个问题对我来说可能无法回答。我本质上是非宗教的。我很少去教堂,而且我常常同意山姆·哈里斯和克里斯托弗·希钦斯等人的观点,即有组织的宗教大多是前现代文化的产物,在古代创造了全能的神灵来解释和应对未知。我相信过度的虔诚导致了诸如宗教裁判所之类的恐怖事件,以及有时变得如此僵化的教条,以至于公然与科学证据(有时甚至是常识)相悖。然而,我知道宗教显然能慰藉人们。研究表明,经常祈祷的患者往往比不祈祷的患者表现更好。我也无法否认灵性的关键重要性,一种目标可以超越只顾自己的感觉。

总结:我没有证据证明上帝存在,也没有证据证明宇宙除了随机原子自行组合和分解之外,还有什么设计或创造者。我的拇指在“否”按钮上方颤动。

然而,我缺乏上帝不存在的明确证据。他(或她或它)是真实的。不是中世纪绘画中描绘的那个有胡子的男人,而是某种远远超出我们大脑理解范围的力量。如果这发生的可能性只有 0.0001%,我能回答“否”吗?时间到了。我的拇指移向“是”,然后我按下了它。我感到被脑海中飞速掠过的如此多思绪所耗尽;神经元的活动一定让我的大脑像从 35,000 英尺高空俯瞰的夜城一样灯火通明。

“这正是这项测试的目的,”NINDS 的神经学家 Dimitrios Kapogiannis 说。卡波吉安尼斯和一小队研究人员让 40 名受试者在核磁共振机器中回答了关于上帝和宗教信仰的相同问题:其中 20 名自称有宗教倾向,20 名自称没有。“这项研究的目的是发现宗教信仰的潜在认知结构——找出宗教和非宗教人士思考宗教时发生了哪些认知过程,”卡波吉安尼斯告诉我。“然后我们要识别在每个这样的过程中活跃的大脑区域。”

在这项实验中,Kapogiannis 与认知神经科学家 Jordan Grafman 合作。作为 NINDS 认知神经科学部门的负责人,他是一位长期致力于理解人们认同文化现象和信仰时大脑如何运作的研究员。2006 年,Grafman 的实验室进行了一项关于政治信仰的实验,扫描了人们观看约翰·F·肯尼迪、希拉里·克林顿、罗纳德·里根和约翰·麦凯恩图片时的大脑。Grafman 的团队发现,大脑特定区域的血流模式表明了某些意识形态倾向,这些倾向可以与党派归属相关联。“大脑的核心是保守的,”Grafman 说,但“外壳是自由的;它在玩弄事物,尝试新事物。”

功能性核磁共振扫描测量邓肯在挑战记忆时大脑中的血流量。彩色区域显示他的运动皮层在通过点击鼠标响应测试时被激活。

格拉夫曼,一位和蔼可亲、目光慈祥的绅士,正在用他的扫描仪窥探大脑,观察它们如何解决政治和宗教等重大问题。他还深入研究了社会神经科学文献,以了解为什么会有人热爱芝加哥小熊队,这支球队已经有 100 年没有赢得世界大赛冠军了。格拉夫曼说,小熊队的忠实支持者与宗教信徒相似,他们坚信“明年”就是“那一年”。他说这种希望源于前额叶皮层,这是大脑中负责高级认知活动(如计划、推理、建立语境——以及,毫无疑问,为热爱万年输家棒球队寻找理由)的区域。

在机器里,问题仍然不断涌来。卡波吉安尼斯总共问了我 70 个问题,涵盖了从上帝是愤怒和充满报复到上帝是慈爱等各种主题。我对“上帝是愤怒的”这类问题回答“否”。我还对将上帝与政治和社会政策混为一谈的问题回答“否”。最后是关于上帝是否慈爱和富有同情心的问题;我希望有一个善良和关怀的上帝,以及一个品德高尚的人最终会去的天堂。但我没有看到这方面的证据,所以我回答“否”。

几周后,卡波吉安尼斯把我的结果以及我的大脑图片和他的解释发给我。首先是我的大脑对上帝参与我的生活和世界这个想法的反应。卡波吉安尼斯解释说,这张图片显示我大脑右侧与行动相关的区域活动增强。“上帝的存在激活了你额叶中关注理解行动的部分,”他说。“你正在积极地想象一个行动中的上帝,想象一个参与的上帝,想象一个愿意干预的上帝。”

“但我对上帝参与并愿意干预的问题回答‘否’啊,”我抗议道。“我根本不相信这一点——除非我在欺骗我的大脑,它在不知不觉中想象一个行动中的上帝。”

“这只是一种解释,”卡波吉安尼斯说。

我告诉他,在关于上帝的问题上,我的脑海里思绪万千。“会不会我只是在努力决定按哪个按钮?”我问道。

“那也可能正在发生,”他同意道。“目前这一切都只是暂定的。”其他结果显示我的大脑在社会政策问题上非常活跃——可能是因为我强烈反对将宗教与堕胎和同性恋等问题混为一谈——而在被问及上帝是否愤怒或慈爱时则相对平静。“这些询问并未引起强烈激活,”卡波吉安尼斯告诉我。“这是在其他非特别虔诚的人身上看到的模式。”

我发现卡波吉安尼斯的工作引人入胜,我毫不怀疑他的研究将帮助我们理解宗教和信仰在大脑中如何运作的机制。但到目前为止,通过血流量来解释我真实精神状态的解读充其量只是粗略的——他承认这一点——最坏也只是一个高雅版的读茶渣。

我的头是世界上数百万个被插入核磁共振扫描仪并连接到脑电图和其他设备中的一个。研究人员正在进行数千项实验,从我们看电视时大脑的样子,到我们恋爱或欲望时发生的一切。

我为我的个人实验所做的测试提供了一个可供个人使用的样本,不过,老实说,我不确定它们给我带来了多少关于我自己的启示。我很高兴知道我没有可识别的疾病痕迹。至于其余部分,我得到了研究人员对这项新兴技术所承诺的,他们告诉我这项技术尚未准备好测试个体大脑:一些有趣的图像和大多印象派的解释。

“一个问题是,许多这些研究往往是一次性的——它们由一个实验室完成,并且没有重复进行,”朱迪·伊利斯说,她很早就警告我,这项科学对个体的复杂程度不高。她指出,很少有后续测试或尝试复制初始数据,或在更大的人群中进行相同的实验,尽管她预计这种情况会改变。“神经科学现在需要一种元方法将所有这些联系起来,”她说,这是一个项目,不仅要创建一张巨大的大脑地图,还要创建一条通路示意图以及不同区域如何连接的示意图。

在加州大学洛杉矶分校,一个由神经学家约翰·马齐奥塔和研究神经学家亚瑟·托加领导的项目,正试图做伊利斯建议的正是这件事:创建一个全面的图谱,为目前已知的大脑知识提供一个模板——它们长什么样,它们如何变化,以及它们如何运作。与来自加拿大、欧洲、日本以及美国德克萨斯大学的研究人员合作,大脑图谱团队已经扫描了 450 个“正常”大脑,并使用了从全球 7000 人身上获取的数十万张图像,编制了大脑的三维彩色图谱。他们说,这些图谱将显示从解剖特征的相对大小到与年龄、种族、性别、教育背景、基因组成和其他显著特征相关的大脑差异等一切信息。马齐奥塔和托加的研究还包括尸体大脑,这些大脑被切成 2500 多片微米级的薄片,安装在载玻片上,然后染色并进行数字化拍照。

在解剖图谱之上,将叠加上记忆、情感、语言和言语等大脑功能。马齐奥塔说,完成的图谱将发挥类似于人类基因组计划对遗传学家所起的作用,为研究人员进行实验提供一个详细的大脑框架。

大脑图谱是否有一天能让我们对这个最神秘的器官有更深入的理解,还需要几十年的时间才能知晓。当我思考所有这些关于我自己的粗略知识,以及我为了了解更多而可以进行的数百个实验时,我的头开始疼痛。所以我决定再进行一个实验:清空我所有的思想、感受和情感。我尝试了几分钟,希望我当初更认真地听那位试图教我冥想的朋友的话。不行。不起作用。我的大脑某处肯定有血液在流动,点亮了那个神秘的灰质团块——那团就是我。