2012年10月29日开始,大海拜访了纽约。仅仅几个小时之内,飓风“桑迪”就将历史倒转,破坏了数百年来艰苦赢得且代价高昂的填海造陆成果。

曼哈顿东南一小时车程的琼斯海滩,这片曾经是沼泽的细长海岛,在20年代被城市规划师罗伯特·摩西(Robert Moses)垫高了10英尺,但却遭到了毁灭性的打击。咆哮的海浪将木制海滨长廊变成了碎屑。救生员小屋像玩具一样被抛来抛去。金属公路标志断裂,地下通道被淹没。这场风暴留下的强大印记,甚至引起了唐纳德·特朗普(Donald Trump)的注意。飓风“桑迪”终结了他在此海滩建造86,000平方英尺开发项目的计划。原本的海滩上的特朗普(Trump on the Ocean)变成了海中的特朗普(Trump in the Ocean)。

隔壁的长滩,海水冲破了抵挡海浪的沙丘,涌入街道,水位高达5到10英尺。房屋被烧毁,地下室充满了污水。

“1660年新阿姆斯特丹的卡斯特罗计划重绘图”,与同一地点的谷歌地球图像对齐,显示了17世纪下曼哈顿的现代海岸线有多少曾被淹没。来源:纽约公共图书馆Lionel Pincus & Princess Firyal地图部门

一路向西,沿着海岸线,情况也是如此:风暴威胁要把肯尼迪国际机场的填海造陆地变回湿软的草甸;它让通往达美航空航客运站的一段空中列车通道被淹没15英尺。康尼岛溪(Coney Island Creek),在被填埋或改道数个世纪后,这次以如此猛烈的姿态溢出,几乎淹死了被上涨洪水困住的一群城市公用事业工人。洪水涌入布鲁克林戈瓦纳斯运河(Gowanus Canal)沿岸曾经的沼泽地,给社区蒙上了一层油腻的光泽,扭曲了金属安全门,摧毁了墙壁。

在斯塔滕岛,风暴的影响尤为致命。该区有21人死亡,比新泽西州、康涅狄格州和宾夕法尼亚州的总和还要多。这场浩劫发生在岛屿南部和东部海岸易受洪水侵袭的冲洪平原上,地处纽约湾的顶部,地理位置将汹涌的海水引向这里。19世纪,这片土地是一片荒凉、被潮水冲刷的沼泽。但随后,人们在这里铺设房屋和道路。当飓风“桑迪”席卷而过时,大海回到了这个社区。

然而,死亡和破坏并没有阻止在该岛渡轮码头附近建造世界最高摩天轮的计划——该摩天轮配有一个拥有100家商店的折扣购物中心——它建在风暴将30英尺长的码头桩打穿公寓楼底层的地方附近。

向北,沿着曾经的新泽西州伯根颈(Bergen Neck)哈德逊河岸边的潮汐滩,海水冲破了海堤,涌入了霍博肯(Hoboken)和泽西城(Jersey City)的街道。当水从一户泽西城居民的后院退去时,它留下了它的“印记”:篮球架挡板上有一道棕色的水印。霍博肯市约一半的地区被淹没,当风暴潮达到顶峰时,2万人发现自己完全被水包围。20世纪之前,霍博肯曾是一个岛屿,所以,它也短暂地回归了岛屿状态。

霍博肯的情况也出现在曼哈顿南端。受灾最严重的地区是1730年殖民地总督约翰·蒙哥马利(John Montgomerie)将当时仍被淹没的土地授予纽约所有权的地方。蒙哥马利授予的土地,被飓风“桑迪”夺走了。东河冲破了挡土墙,涌入城市,重新占据了填海造陆的下东区和曼哈顿南部其他地区。

正如这张由美国空军在2012年10月30日新泽西州国民警卫队搜救任务期间拍摄的航拍照片所示,飓风“桑迪”的风暴潮淹没了新泽西州海岸沿线的低洼社区。美联社照片/美国空军,Mark C. Olsen少校

不只是大自然

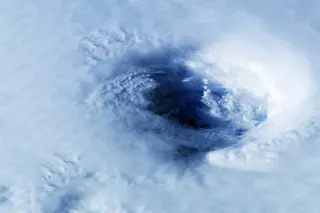

从气压上看,飓风“桑迪”是一场极其强烈的风暴,尽管1938年的新英格兰大飓风可能更强大。它的风场(强风范围)非常巨大:是飓风“卡特里娜”的三倍。

可以预见的是,在灾难发生后,那些当权者似乎对自然界的巨大力量印象深刻。美国总统巴拉克·奥巴马(Barack Obama)说:“我们都对大自然的威力感到震惊。”纽约州州长安德鲁·科莫(Andrew Cuomo)补充道:“这是一次来自大自然的重大、重大的袭击。”市长迈克尔·布隆伯格(Michael Bloomberg)在谈到人员伤亡时指出:“可悲的是,大自然是危险的。”

当然,这场低气压系统的巨大影响不容否认。桑迪造成的曼哈顿南端炮台(Battery)的风暴潮达到了14.06英尺,这是该地点有记录以来的最高水平。此外,尽管联邦政府自1983年开始绘制的洪水保险地图确定纽约市有33平方英里的土地面临百年一遇的洪水风险,但桑迪重新绘制了这些地图,并证明实际上有高达51平方英里的土地——占城市面积的17%——处于危险之中。

然而,将这场灾难解读为自然行为,会让人觉得这场灾难是凭空出现的。提及大自然,可能会让人觉得,在洪泛区长期填海造陆和建设的行为与这场灾难几乎没有关系。简单地说,这是一场自酿的灾难。

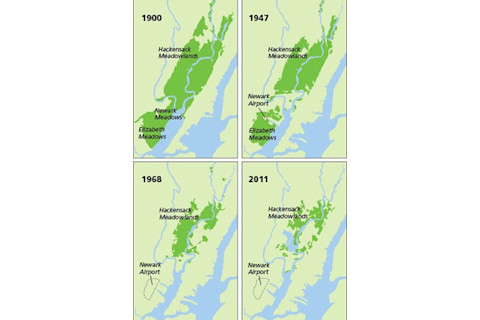

300多年来,纽约一直在藐视海洋。荷兰人在17世纪开始尝试性地进入东河的洪泛区,但正是英国人发明了一种全新的财产形式——水下土地——这才使得在危险地带进行建设成为可能。然而,直到19世纪,“无限可能性”的想法才导致了沿海地区的广泛开发。这一举措是以湿地和泥滩为代价的,而它们曾是海岸线的守护者,并有助于缓解风暴潮的影响。

就在桑迪袭击前几周,地球物理学家克劳斯·雅各布(Klaus Jacob)指出,这座城市“非常幸运”。他曾敦促纽约更积极地应对自然灾害的威胁,并表示他“对政治进程未能认识到我们正在玩俄罗斯轮盘赌感到失望。”增长的冲动——即纽约作为一个人口、经济和土地关系无限扩张的实体——驱动了无情的开发,而牺牲了海洋。

风暴循环

纽约的高密度生活发生在一场强烈的飓风活动相对平静的时期。1821年的一场飓风直接袭击了这座城市,造成了估计10到11英尺的风暴潮。尽管随后在1893年、1903年、1938年以及20世纪50年代初的一系列风暴袭击了该地区,但飓风的零星发生导致这座城市在20世纪的大部分时间里都在为暴风雪和普通的洪水做规划。

直到1960年,才有一场风暴对潮水的影响堪比1821年的飓风袭击了这座城市。飓风“唐娜”(Donna)在长岛登陆,导致拉瓜迪亚机场(LaGuardia Airport)的风速达到93英里/小时,炮台的水位升至13.3英尺,这是该地点有记录以来的第二高水平。唐娜造成的洪水规模促使人们考虑建造飓风屏障的提议。

当这个想法被考虑之际,海面开始降温。所讨论的气候变化被称为大西洋多年代际振荡(AMO),这是北大西洋地表温度周期性的变暖和变冷。在周期的暖相(与1938年飓风、20世纪50年代的一系列风暴以及飓风“唐娜”相吻合)期间,弱风暴演变成更强烈的飓风系统的几率会增加。但在1965年之后,周期进入了冷相,对纽约起到了隔绝作用。随后发生的飓风都相对疲软。随着1985年的飓风“格洛丽亚”(Gloria)和1991年的飓风“鲍勃”(Bob)在接近纽约时减弱,人们对飓风防备和保护的兴趣逐渐减退。1999年,大都会地区再次逃脱灾难,当时飓风“弗洛伊德”(Floyd)在抵达城市时已被降级为热带风暴,并且恰逢低潮。弗洛伊德未能造成任何显著的洪水。

然后,气候再次改变。AMO的暖相回来了。2006年,美国国家飓风中心主任马克斯·梅菲尔德(Max Mayfield)表示:“大飓风是否会袭击纽约地区的问题,只是‘何时’的问题,而不是‘是否’。”

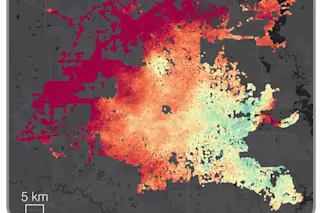

正如大纽约市地区普遍的开发模式一样,不到一个世纪的时间里,填海造陆就将新泽西州的梅多兰兹(Meadowlands)缩小了大部分。Kellie Jaeger/Discover

暴露的纽约

纽约尚未为这种情况做好准备。2008年,经济合作与发展组织(Organization for Economic Cooperation and Development)的一项研究考察了全球136个港口城市因风暴潮造成的沿海洪水风险。大纽约是四个最脆弱的地区之一。(其他三个是迈阿密、日本的大阪-神户以及新奥尔良。)

尽管纽约的国内生产总值超过了伦敦、东京和阿姆斯特丹,但其抵御沿海洪水的水平却远远落后。其他三个城市都拥有充分的保护措施,至少可以抵御千年一遇的风暴,而纽约的防护水平仅为后者的十分之一。

更令人担忧的是一项后续研究,该研究考察了飓风和风暴潮的物理学。根据该研究的发现,纽约发生“灾难性沿海洪水事件”的风险比此前认为的要高。通过用土地开发来交换其潮汐湿地,这座城市剥夺了自己的一线防御能力,而如果以沉积记录为依据,这种防御能力可以抵御绝大多数可怕的洪水。

道德教训

现在判断桑迪将如何塑造纽约的未来还为时过早。当支持“失控的纽约”的倡导者们纷纷呼吁进一步的无限制增长时,炮台隧道(Battery Tunnel)的水还在晃动。哥伦比亚大学城市房地产中心主任维山·查克拉巴蒂(Vishaan Chakrabarti)是该组织的主导者之一,该组织提出了通过进一步填海造陆来大幅扩张下曼哈顿的设想。他承认,推广滨水开发将人们置于危险之中。尽管如此,他明确表示打算促进更多增长,并以荷兰的填海工程为例。

查克拉巴蒂在谈到荷兰人时说:“他们对待水的方式不像美国这样小心翼翼。他们填海造陆,使用疏浚材料,进行各种改变海岸线的事情,就像我们最初在新阿姆斯特丹时那样。”

将大纽约地区在湿地损失和填海造陆方面所做的事情描述为“犹豫不决”,充其量是一种对历史记录的严重歪曲。此外,荷兰殖民者在新阿姆斯特丹所做的事情,即使是远远比不上19世纪以来所发生的陆地和水域的变革。而这种变革仍在继续,例如在曼哈顿西侧,飓风“桑迪”并未抑制人们对一个占地26英亩的房地产开发项目“哈德逊园区”(Hudson Yards)的热情,该项目的大部分将直接建在一百年一遇的洪泛区内。

但是,纽约的生态历史应该给我们一个道德教训。也就是说,世界各地的港口城市——从上海到孟买,从东京到曼谷——都需要尽可能多地保护湿地和完整的开放空间。我们必须采取一种不那么僵化、不那么激进的开发方式来面对海洋边缘的生活。我们甚至必须认真考虑撤退的想法。那些追求更大增长的人,有责任去解决一个城市真实的生态足迹。总之,我们必须在某种程度上承认在河口地区生活的局限性。

版权所有 © 2014年 Ted Steinberg。摘自即将出版的由Simon & Schuster出版的《失控的纽约:大纽约的生态史》(Gotham Unbound: The Ecological History of Greater New York)一书。经许可发布。

[本文最初以“灾难的开发”为题刊载于印刷版。]