(图片来源:iStockphoto)

iStockphoto

菲尔·布鲁尔(Phil Brewer)以为自己很清楚该怎么做,当时救护人员把一位穿着考究、年近七旬的男子推进急诊室。他不知道的是:他即将卷入一系列最终导致他病人死亡的事件。当时是耶鲁大学医学院急诊医学助理教授的布鲁尔,被急救人员告知,该男子桑德斯·特南特(Sanders Tenant,化名)在与家人外出用餐时突然开始胡言乱语,然后他的右臂和右腿变得无力。

布鲁尔怀疑是急性中风,但他首先必须排除一些可能伪装成中风的疾病,例如低血糖、癫痫发作、脑肿瘤和偏头痛。他只有几分钟的时间做出正确的诊断。然后,聚集的医疗团队将决定是否使用最近获得批准的一种新的中风治疗方法,即溶栓剂tPA。布鲁尔请来了神经科医生和中风团队。在对患者大脑进行CAT扫描显示没有出血迹象(这将阻止溶栓剂的使用)后,做出了决定:是,使用tPA。尽管遵循了这种新治疗方法的既定协议的每一步,布鲁尔还是经历了不可思议的事情——他的病人死亡了。特南特遭受了严重的脑出血并死亡,不是死于中风,而是死于tPA的作用,这种药物本应挽救他的生命。

当我们去看医生时,我们理所当然地认为医生开的药物都经过了仔细测试,以确保它们既安全又有效。大多数时候是这样的。然而,有时药物带来的问题多于解决的问题。药物不良反应每年导致数万人死亡;1998年发表在《美国医学会杂志》(JAMA)上的一项广为引用的研究指出,这一数字超过10万。最近一系列的药物召回揭示了媒体、公众和一些医生如何误读医学研究或将其断章取义,从而使医疗方法看起来比实际更安全、更有效。

市场上的强大力量对处方药的质量、使用和安全性造成了前所未有的影响。制药商投入更多资金推广其产品,同时受到更严格的监管和更大的财务回报压力。媒体在头条新闻和电视节目中大肆宣传每一项新的“奇迹疗法”。医生们必须应对复杂的行政和医疗问题,一位医生指出,“如果你办公室里有一位病人,你不能说,‘哦,我要去查看药品公司关于再普乐的在线数据库。’大多数医生甚至不知道这些数据库的存在。但即使他们知道,等你查完,三四个小时就过去了,你错过了所有等着看你的病人。”保险公司甚至股市也扮演了角色。而消费者,越来越多地受到药品广告的影响, routinely被敦促为自己的健康要求最好和最新的。所有这些加起来,是处方药问题的完美风暴。

今天的医学“突破”多久会变成明天的 discredited 科学?波士顿塔夫茨大学医学院和希腊约阿尼纳大学医学院的流行病学家约翰·P·A·伊奥尼迪斯研究了这个问题。他考察了1990年至2000年间发表在三大医学期刊上引用次数最多的临床研究,以了解研究人员的初步主张与后续研究相比的站得住脚程度。他发表在《美国医学会杂志》上的研究结果显示,他审查的原始研究中,近三分之一(49项中的14项)的关键主张是虚假的或夸大的。研究规模小、设计缺陷、发表偏倚(未能发表负面结果或重复发表正面结果)、制药行业影响和偶然性是伊奥尼迪斯发现导致虚假或夸大主张的问题之一。

著名的心血管流行病学家、马里兰州贝塞斯达国家心肺血液研究所临床试验部门前负责人科特·富伯格(Curt Furberg)表示,研究可以被设计和解读,甚至让无效药物看起来像救命药。富伯格是一个高个子、方脸、带着瑞典口音的男人,他希望医学研究更加客观。他说:“我们需要更多公共资助的研究。”他补充说,制造商资助的研究往往会最小化风险并夸大益处。

大量研究支持他的观点。其中包括耶鲁大学医学院副教授卡里·P·格罗斯(Cary P. Gross)于2003年发表在《美国医学会杂志》上的一项分析。在他的调查中,一项研究发现,行业资助的研究87%是积极的,而非行业资助的研究积极率为65%。根据格罗斯的说法,有压倒性证据表明“行业赞助很可能产生有利于行业的成果”。2006年发表在《美国精神病学杂志》上的一项分析发现,90%的制造商资助的抗精神病药物研究都声称该研究药物与其同类中的所有其他药物一样好,甚至更好。华盛顿特区的获奖医学作家香农·布朗利(Shannon Brownlee)将其归因于“沃比根湖效应”,该效应使得每种药物都“高于平均水平”。

富伯格努力驳斥对医学研究过度乐观的解读,这偶尔导致他与同事发生冲突。2004年,美国食品药品监督管理局(FDA)正准备就COX-2抑制剂(包括万络Vioxx)等止痛药的安全性举行听证会。FDA药物安全办公室官员大卫·格雷厄姆表示,万络可能在短短五年内导致了约39,000至60,000例心脏病死亡。当时,富伯格是FDA药物安全和风险管理咨询委员会的成员。但当他告诉《纽约时报》COX-2抑制剂Bextra也导致心脏病发作时,该机构做出了一个令人惊讶的举动:它将富伯格从咨询小组中除名。FDA药物评估与研究中心新药办公室代理主任桑德拉·奎德(Sandra Kweder)告诉记者,富伯格的评论表明他无法保持客观。富伯格现在问道:“如果偏见是一个问题,他们为什么允许10名与制造商有联系的咨询成员入座?”两天后,他被恢复到小组成员资格,并在FDA宣布已要求辉瑞公司自愿将Bextra撤出市场时得到了证实。

富伯格说,检测药物副作用的困难部分在于研究规模。药物在获得 FDA 批准之前需要经过一系列测试。在被称为一期和二期试验的前两个阶段,一种实验性药物仅在几百名志愿者身上进行测试以寻找副作用。如果未发现严重问题,该药物将在三期试验中测试其疗效。但疗效试验通常只涉及几百到几千名患者。虽然对200到300名关节炎患者的研究足以显示新药是否能缓解疼痛,但仅仅一项这样的研究不足以发现不那么常见但可能致命的副作用。富伯格说:“如果每千名患者中只有一名会死于心脏病发作,那么一项200甚至2000名患者的疗效研究根本太小,无法获得关于罕见副作用的可靠答案。”看似罕见的副作用在开出数百万张处方时可能会夺走数万人的生命。

研究设计的这些局限性甚至可能逃过顶级同行评审员和医学编辑的法眼。《新英格兰医学杂志》(NEJM)前主编玛西娅·安吉尔(Marcia Angell)说,大多数医生都没有能力批判性地评估研究人员的结论。安吉尔是一位身材苗条、笑容温暖的女性,她在马萨诸塞州剑桥的家中身子前倾,说道:“让我告诉你医学期刊的肮脏秘密:很难找到足够的文章发表。原始研究的拒稿率高达90%,我们很难找到10%值得发表的文章。所以你最终会发表一些薄弱的研究,因为外面有太多的劣质作品。”安吉尔说,医生们对他们在顶级期刊上阅读的内容不够怀疑。“他们应该说,‘我不相信这个;证明给我看。’”

其他媒体也未能获得更好的评价。明尼苏达大学新闻学院健康新闻学研究生项目主任加里·施维策(Gary Schwitzer)审查了57家顶级平面和广播媒体发布的400篇医学新闻报道。“大多数报道未能充分讨论成本、量化危害和益处,并审查研究质量,”施维策说。许多报道只引用了一个消息来源,并且未能报告潜在的财务冲突。施维策总结道,媒体报道给出了“糖果店里的孩子般的描绘,一切都被描绘成令人惊叹、无害且没有价签的样子。”患者本人“也不应被忽视,他们是心甘情愿的合作者,渴望神奇药水并接受药企资助以支持消费者组织,”施维策继续说道。

菲尔·布鲁尔(Phil Brewer)医生,他的中风病人接受tPA治疗后死亡,他说媒体对新药的描述常常“非理性地过度乐观”。他举例说明了2007年5月《纽约时报》上的一篇文章,他认为这篇文章典型地反映了这个问题。这篇关于中风患者的文章说,溶栓剂“tPA在1996年被证明可以挽救生命”。然而,2001年,美国心脏协会(AHA)在中风推广tPA时,撤回了“挽救生命”的说法,因为该组织被要求提供科学证据支持这一说法。AHA也受到了审查,因为据透露,在建议医生对中风患者使用tPA之前的十年里,心脏协会从tPA的制造商Genentech那里收到了1100万美元。

同一篇《时报》文章引用了一些医生的话,称接受tPA治疗的中风患者太少,但却未能提及这些医生中有许多人曾获得基因泰克公司的资助。文章也没有提及医生之间就tPA的安全性与疗效展开的激烈争论:虽然一些专业协会认可该药物,但许多其他协会,例如美国急诊医学学会,表示不应将其视为急性中风的护理标准。

当被问及这篇报道时,《纽约时报》健康版编辑芭芭拉·施特劳赫(Barbara Strauch)回应道:“虽然一些研究人员在采访中表示他们相信这种药物可以挽救生命,但我们的文章错误地陈述了该研究得出了这个结论。”施特劳赫表示,该报将发表更正——它确实在今年四月,也就是近一年后发表了更正。(这是为了回应《发现》杂志的询问。)她补充说:“文章中引用的一些研究人员,就像许多中风研究人员和许多研究其他疾病的人一样,确实获得了制药行业的资助和酬金。然而,我们文章的主要来源是国家神经疾病和中风研究所(NINDS)的研究人员,国家卫生研究院表示,他们不接受药品制造商的资金。”

布鲁尔说:“你在媒体上读到的都是中风患者注射tPA后几分钟内奇迹般康复的故事。”“但我们所有人在急诊室都见过这种情况,甚至在tPA发明之前就有了。”他的病人去世后,布鲁尔谨慎地避免根据单一病例得出结论,他想弄清楚有关tPA的数据。尽管NINDS在1995年进行的一项里程碑式研究表明,每100名接受治疗的患者中有12到13人残疾程度减轻,但布鲁尔说,“很难将相互矛盾的研究结果整合起来,并确定益处是否真的大于风险。”因此,像许多医生一样,他求助于加州大学洛杉矶分校医学和急诊医学教授杰罗姆·霍夫曼的文章和分析。布鲁尔说:“霍夫曼医生头脑非常聪明。”“我认识的急诊医生中,没有比他更受倾听和信任的人了。”事实证明,霍夫曼是医学研究方面的权威,他也是AHA推荐tPA用于中风治疗小组中唯一持不同意见的成员。

霍夫曼高个子,白发,戴着厚眼镜,一副医学界老前辈的样子。他说,他对医学文献的解读产生兴趣,是在他刚开始在加州大学洛杉矶分校做住院医师的时候。他如饥似渴地阅读研究及其解读,最终其他医生开始来听他为住院医师和医学生做的关于如何解读医学文献的讲座。他说:“有些研究对我来说就是没有意义。”“我读到的所有这些东西都得出了相反的结论。它们不可能都是对的。”此外,霍夫曼说,“有些研究并不代表我在临床实践中看到的情况。”

当NINDS研究于1995年12月发表时,霍夫曼引起了注意。他说:“那是一件大事。”“如果tPA有效,那将是对我们能够为急性中风患者提供的东西的真正进步。”但是,他说,“你(应该)永远不要相信一项研究——尤其是一种益处很小的药物,尤其是一项被其他研究驳斥的研究,就像这里的情况一样。”霍夫曼还批评了基因泰克公司声称支持NINDS试验结果的一项研究。他认为这项被称为SITS-MOST的研究,表明“研究设计和宣传如何夸大感知到的益处”。这是因为“SITS-MOST中不允许纳入严重中风患者——这是设计使然——所以被纳入的患者几乎肯定会作为一个群体表现良好,无论他们是否接受治疗。将他们与大型试验中病情更重的患者进行比较,不像是拿苹果和橘子作比较——更像是拿苹果和大象作比较。”

霍夫曼说,任何药物研究的真相都可能因报告方式而模糊。“其中一种做法——对于许多治疗方法,而不仅仅是溶栓剂——是使用复合终点。”其工作原理如下:一种药物可以针对多种结果进行测试;例如,一种降胆固醇药物可以测试其对胆固醇水平、血压和/或心力衰竭、心脏病发作或死亡率的影响。通过将这些结果中的两个或更多个组合起来创建一个单一类别,即使它只帮助了A而没有帮助B,你也可以说它帮助了“A和B”。例如,虽然tPA在NINDS试验中对死亡患者数量没有统计学上的显著影响,但对于幸存者来说,残疾程度有所下降。将这两个因素结合起来,从技术上讲,“死亡和残疾”的复合终点有所下降。从这里,很容易得出死亡和残疾都减少了的错误假设——许多医生和患者都做出了这个假设。

纽约州立大学石溪医学院心血管医学系主任大卫·L·布朗称复合终点为“绝妙的营销工具”。布朗说,虽然复合终点在研究人员测试罕见或不常见结果的药物时有其合法目的,但研究人员常常以“误导医生和公众”的方式使用这些信息。

让药物看起来比实际更好、更安全的另一种方法是只报告或引用成功的试验,而忽略那些结果不佳的试验。前FDA审查员、现任俄勒冈健康与科学大学精神病学助理教授埃里克·特纳(Erick Turner)说,挑选研究的问题是真实存在的,尤其是对于抗抑郁药而言。特纳最近在《新英格兰医学杂志》(NEJM)上发表了一项研究,显示“当抗抑郁药研究结果为阴性时,它们被报告为阴性的比例仅为8%——但当研究结果为阳性时,它们被报告为阳性的比例高达97%。”

基因泰克承认,没有任何对照研究曾显示——或被进行以显示——tPA在急性中风病例中“挽救生命”。基因泰克发言人克里斯塔·佩莱格里诺(Krysta Pellegrino)表示,NINDS研究显示的是,“与安慰剂相比,患者在治疗后三个月内中风相关残疾程度降低的可能性至少高出30%。”尽管基因泰克承认高风险患者被排除在SITS-MOST的分析之外,但佩莱格里诺表示,该公司相信该研究的数据“为支持tPA安全有效治疗急性中风的结论提供了更多证据。”

美国制药研究与制造商协会(PhRMA)高级副总裁肯·约翰逊(Ken Johnson)表示,FDA的药物审批程序是“世界黄金标准”,美国拥有“最强大的药物安全记录之一”。但他承认,“不良反应有时直到药物获得批准并向全体人群开放后才被发现”,并补充说,“这就是为什么上市后监测系统如此重要。”他指出,根据2007年食品和药物管理局修订法案,该机构拥有新的权力,“要求进行额外的上市后研究,并更快地更改产品标签。”目的是缩短检测药物不良反应和保护公众所需的时间。

杜安·格雷夫林(Duane Graveline)怀疑自己正是发生了不良反应。格雷夫林曾是美国宇航局宇航员和飞行外科医生,1999年他被开了流行的他汀类药物立普妥以治疗高胆固醇后不久,就经历了一段离奇的插曲。服药仅仅六周后,平时非常活跃健康的格雷夫林突然失去记忆,陷入了兔子洞。他的妻子将他紧急送往医院,医生对他进行了仔细检查,但未能发现任何医学或精神问题。他的脑部扫描显示没有中风或脑部疾病的迹象。然后,几乎和他记忆消失得一样快,仅仅六个小时后,他的记忆就恢复了,没有任何治疗。医生将这种奇怪的插曲称为短暂性全面性遗忘症,或TGA。原因?未知。

格雷夫林的情况无疑是不同寻常的。大多数突然失忆的人都曾头部受创、中风或有其他医疗问题。但格雷夫林没有医学或精神疾病史。这让他纳闷:这集会不会是立普妥的副作用?决定不拿命运开玩笑,格雷夫林停止了服药。接下来的一年他一切正常。但当他年度宇航员体检到来时,他被告知胆固醇水平又升高了,医生敦促他重新开始服用立普妥。

格雷夫林仍不确定药物与TGA之间的联系,他遵从了医嘱。不到10周,他又经历了一次更严重的失忆症发作。他的妻子发现他在家外游荡,无法认出她,甚至不知道自己是一名医生。那次发作也未经治疗就自行解决了。“那时我决定再也不服用他汀类药物了,”他说。也就是那时,格雷夫林开始搜寻医学文献,寻找对自己遭遇的解释。他发现的东西让他不安:很少有研究检查他汀类药物对记忆力的副作用,尽管他汀类药物在脑功能中扮演着重要角色。格雷夫林担心:如果他在开车时发生这种事情怎么办?如果飞行员在飞行中出现TGA怎么办?

格雷夫林的研究最终使他与加州大学圣地亚哥分校医学院的医学副教授比阿特丽斯·戈隆布取得了联系。戈隆布是一位黑发天才,19岁以最高荣誉毕业于南加州大学,拥有医学博士和生物学博士学位,并在罗伯特·伍德·约翰逊基金会和哈里·弗兰克·古根海姆基金会的研究资助下,研究胆固醇和他汀类药物十余年。

戈隆布说,格雷夫林的TGA发作,以及像他这样的其他病例,引发了关于他汀类药物如何影响记忆力的问题。她说,她的研究表明,虽然他汀类药物可以降低心脏病发作的风险,但它们也可能产生严重的副作用。在戈隆布看来,他汀类药物的潜在益处可能不足以抵消其风险,除非对于患有心脏病或有高风险的中年男性。她说,权衡风险与益处的唯一方法是评估全因发病率(疾病)和全因死亡率(死亡)。

立普妥制造商辉瑞公司的发言人克里斯托弗·洛德(Christopher Loder)表示,该药的研究“并非旨在或有能力专门研究全因死亡率”。他说,这些研究“有能力并旨在研究由心脏病发作或冠心病导致的死亡组成的复合终点”。此外,洛德说,“有压倒性的临床证据支持立普妥的益处。所有他汀类药物都被证明可以降低低密度脂蛋白胆固醇。”

戈隆布说,许多医生忽视风险并认为他汀类药物安全的一个原因是,大多数他汀类药物的对照研究最终会排除那些最初参与研究但因药物引起问题而停止服药的人;这些受试者随后被从研究中剔除,理由是“不依从”。戈隆布说,混乱由此产生,“因为缺乏他汀类药物造成伤害的证据——在排除了那些本可以检测出伤害的人之后——被错误地解释为没有伤害的证据。然后将这种治疗推广到具有非常不同风险-效益概况的更广泛人群。”

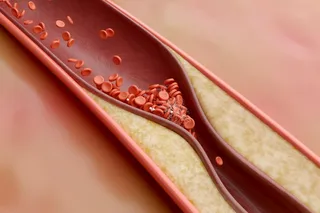

哈佛医学院临床讲师、《过量服药的美国:美国医学的破碎承诺》一书作者约翰·亚伯拉姆森(John Abramson)表示,当他得知推荐扩大他汀类药物使用范围的专业指南的作者与这些药物的制造商有联系时,他感到担忧。于是,身材高大、黑发、戴着猫头鹰般眼镜的亚伯拉姆森决定审查研究数据。他发现的结果让他震惊。他汀类药物可以减少心脏病发作和中风——但只对服用这些药物的一小部分人有效。“医生以两种方式开他汀类药物,”亚伯拉姆森解释道。“第一种方式是将药物开给胆固醇升高的人作为一级预防——以预防心脏病发作、中风或其他严重心血管事件。[这些人是]从未遭受过这些事件的人。另一种方式是作为二级预防,在人们经历过这些事件或患上糖尿病之后开他汀类药物。”

尽管国家胆固醇教育计划指南有广泛建议,但亚伯拉姆森发现没有任何研究表明他汀类药物对任何年龄的女性或65岁以上的男性具有一级预防益处。然而,超过四分之三服用他汀类药物的人是为了进行一级预防——这意味着许多患者根本无法获得任何益处。亚伯拉姆森与一位同事在英国医学杂志《柳叶刀》上发表了他的发现,他说即使在高风险男性中使用他汀类药物,“你每年也必须治疗约238名男性才能预防一次心脏病发作。”

根据亚伯拉姆森的说法,他汀类药物研究的另一个问题是,许多研究没有测量临床上和关键上重要的结果,如心脏病发作、严重不良事件或全因死亡率。相反,它们测量的是替代标记物——与疾病风险相关的结果——但本身并非不良结果。在他汀类药物的案例中,最常用的替代标记物是胆固醇水平。如果一种药物能降低胆固醇,就被认为“有效”。但降低胆固醇并不一定意味着药物会减少人们担心的不良结果——例如死亡或心脏病发作。

去年冬天国会对非他汀类降胆固醇药物依折麦布(以Zetia和Vytorin形式销售)的国会调查中,这就是问题所在。一月份的听证会披露,依折麦布临床试验的负面结果发布被延迟。这种药物虽然能有效降低胆固醇,但未能减缓颈动脉斑块的进展。尽管制造商默克和先灵葆雅将这项负面研究的发布延迟了18个多月,但依折麦布已成为一种畅销药,尽管从未证明它能减少心脏病发作或死亡。

“你可以用药物降低胆固醇水平,但却完全不提供任何健康益处,”亚伯拉姆森说。“而在我的书中,带着纠正后的胆固醇水平死去,这算不上一个成功的结局。”突然间,因批评降胆固醇药物而屡遭打击的亚伯拉姆森,得到了众多医生响应,他们呼吁研究更加公开透明,并在药物上市前更仔细地审查证据。

加州大学洛杉矶分校的杰罗姆·霍夫曼对此表示赞同,他说,面对如此多的医学和药理学进展,却存在如此大的风险敞口,这令人遗憾。他说:“具有讽刺意味的是,基于粗制滥造的研究和宣传而发表的如此多站不住脚的主张,其意想不到的后果之一是,当真正的进展确实发生时,它反而会将其掩盖。”他列举了医学研究给我们带来的诸多巨大成功——从青霉素到胰岛素的救命药物,以及宝贵的治疗方法和医疗设备——他补充说:“这也是我们必须保持适当怀疑、敢于对误导性主张直言不讳、并坚持将临床研究置于科学标准之下的又一个原因。”