十月的一个周一晚上10点19分,我坐在新泽西州克利夫顿的Chevys Fresh Mex餐厅的一个雅座里,审阅关于饥饿和肥胖神经生物学的最新研究。我一边阅读一边吃着一份虾蟹玉米卷饼,吃掉了三分之二,也许还不到。我想,有了这些信息,我就能比我大脑狡猾地阻挠我长达数月的190磅以下减肥计划更有优势。但即使在我阅读一份关于鳄梨酱和其他咸味、油腻食物的强大诱惑的研究时,我还是经历了一些非凡的事情。桌子边缘那碗薯片和莎莎酱?它在对我低语:再来一片。你知道你想要我们。我们是不是很美味?10分钟后,剩下的薯片和我的意志力都变成了碎屑。

我不是一个人。过量的薯片、培根堡双层汉堡和超大杯白巧克力摩卡助长了这个国家普遍存在的肥胖流行病。我们的腰围正在摧毁我们的健康和医疗经济:根据疾病控制与预防中心2010年发布的一项研究,有九个州的肥胖率至少达到30%——而大约十年前没有一个州达到这个水平——治疗肥胖相关疾病的成本已达到美国医疗总支出的近10%。所谓的正常体重已不再正常,三分之二的成年人和三分之一的儿童和青少年现在被归类为超重或肥胖。《美国医学会杂志》称其为“肥胖与不活动时代”,这种失控的体重增加威胁着缩短美国人均寿命,逆转过去一个世纪通过降低吸烟、高血压和胆固醇等风险因素所取得的成就。我们都知道我们应该怎么做——少吃多锻炼——但都无济于事。估计每年有25%的美国男性和43%的女性尝试减肥;在那些成功减肥的人中,只有5%到20%(更接近5%)能够长期保持体重不反弹。

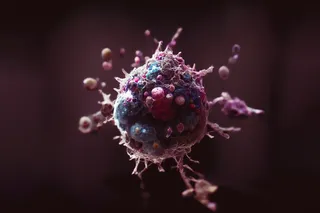

紧迫的问题是,为什么我们的身体似乎在与我们的健康作对?越来越多的神经生物学家认为,问题不在于我们的胃,而在于我们的大脑。无论我们有意识的计划和决心多么令人信服,它们在驱动我们进食和尽可能多地储存脂肪的大脑力量面前都显得苍白无力。考虑到这一点,一些科学家曾希望,通过对大脑的仔细研究,可以发现一种能够调节食物摄入量的万能激素,或者一个皮层上相当于霓虹灯闪烁“大吃特吃”的单一区域,以便更好地将其关闭。

经过广泛研究,单一、简单的治疗方法已被一种更为细致的观点所取代。最新的研究表明,大脑中多种系统协同作用以促进进食。针对单一神经元系统很可能注定会和那些失败的饮食方案一样遭遇不幸。因为大脑有许多备用系统都旨在同一目标——最大限度地摄入卡路里——所以没有单一的灵丹妙药会奏效。

“我称之为‘饥饿大脑综合征’,”路易斯安那州巴吞鲁日彭宁顿生物医学研究中心营养神经生物学专家汉斯-鲁道夫·伯索德说。大脑的首要指令是进食和防止脂肪流失,这在进化早期就已出现,因为几乎所有曾经奔跑、爬行、游泳或漂浮的生物都面临着下一顿饭的不确定性。“这个系统已经进化到可以抵御最轻微的体重减轻威胁,所以你必须同时从不同方向攻击它。”

随着肥胖疫情肆虐,寻找对策的竞赛已进入白热化阶段。神经科学家仍在寻找抑制饥饿的荷尔蒙,但他们也有其他策略。一个富有成效的新途径来自这样一个发现:当我们的睡眠被打乱,我们的昼夜节律——即对光线和黑暗作出反应的24小时周期——被打乱时,饥饿感、血糖和每消耗卡路里所增加的体重都会上升。所有这些都因压力而加剧,压力会降低新陈代谢,同时增加对高热量食物的渴望。我们可能觉得自己与高科技世界同步,但肥胖疫情是一个沉重的信号,表明我们的生物学和生活方式已经分道扬镳。

寻找灵丹妙药,却徒劳无功

回溯到1995年,前景似乎一片光明,《科学》杂志发表了三篇论文,为超重人群提供了一种万灵药:一种能让动物迅速减肥,快速减掉体脂肪直到苗条的激素。根据这项研究,医生似乎很快就能像治疗糖尿病一样,用一种简单的代谢药物来治疗肥胖。

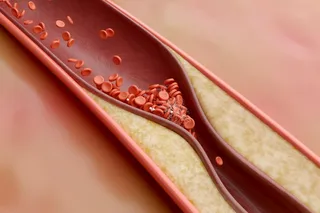

脂肪细胞释放这种“减肥”激素——如今被命名为瘦素,源自希腊语“leptos”,意为“瘦”——开始穿越血脑屏障,到达下丘脑,这个豌豆大小的结构位于垂体上方。下丘脑充当着一种恒温器,不仅调节体温,还在饥饿、口渴、疲劳和睡眠周期中扮演关键角色。瘦素向下丘脑发出信号,以减少饥饿感,从而让我们停止进食。

在早期的实验室实验中,注射了额外瘦素的肥胖小鼠似乎感到饱足。它们吃得更少,体温升高,体重骤降。甚至体重正常的小鼠在注射这种激素后也变得更瘦。

一旦制药行业开发出人瘦素的合成版本,临床试验便开始了。然而,当注射到数百名肥胖志愿者体内时,瘦素的效果在临床上微不足道。原因很快就清楚了。在人类和老鼠身上,肥胖者的脂肪细胞已经产生了大量的瘦素——实际上比瘦子的脂肪细胞更多,因为瘦素水平与脂肪量成正比。早期的研究之所以有效,主要是因为实验鼠在实验设计上是瘦素缺乏的。随后的实验表明,在正常老鼠(和人类一样)中,瘦素的增加对大脑几乎没有影响,大脑将*低*瘦素水平视为进食更多的信号,本质上忽略了导致缺乏瘦素的老鼠吃得更少的高水平瘦素。这使得瘦素成为一种维持体重减轻的好药,但并不是一种在前期减掉体重的理想选择。

尽管这次令人失望,瘦素的发现却掀起了一场科学淘金热,旨在寻找其他能够让大脑关闭饥饿感的分子。1999年,日本大阪国立心血管疾病研究中心的研究人员宣布发现了胃饥饿素,这是一种主要由肠道而非脂肪细胞释放的“反瘦素”。胃饥饿素向下丘脑传递的是饥饿信号而非饱腹感信号。随后,2002年,华盛顿大学的一个团队发现,胃饥饿素水平在饭前升高,饭后立即下降。胃饥饿素(源自印欧语系的“生长”一词)增加了饥饿感,同时踩下了新陈代谢的刹车,促进了身体脂肪的储存。

于是,对肥胖的又一轮攻击开始了。研究人员不再试图激活瘦素,而是开始探索抑制胃饥饿素的方法。一些人开始研究动物模型,但进展缓慢;胃饥饿素“疫苗”的概念已被提出,但临床试验仍需数年。

为了更好地了解这种激素,华盛顿大学内分泌学家大卫·卡明斯比较了通过饮食减肥和通过胃旁路手术减肥的人的胃饥饿素水平——胃旁路手术是一种减少胃容量的技术,似乎也损害了其产生胃饥饿素的能力。结果令人瞩目。对于节食者来说,减掉的体重越多,胃饥饿素的升高就越大,仿佛身体在告诉大脑要感到饥饿并恢复体重。相比之下,手术组中体重减轻显著的人,胃饥饿素水平降到了最低。手术患者从未感到食欲增加,因此更容易维持体重不反弹。(一种新的减肥手术会直接切除大部分产生胃饥饿素的细胞。)

基于这些发现,一种名为利莫那班的胃饥饿素阻断药物在32个国家获得批准并销售,但不在美国。直到2008年仍有售,尽管它也增加了抑郁和自杀念头的风险;此后已在全球范围内撤市。新一代组合药物的结论尚未确定,其中包括一种含有瘦素和神经激素胰淀粉样多肽合成版本的药物,已知胰淀粉样多肽有助于调节食欲。在一项为期六个月的临床试验中,组合疗法导致平均体重减轻25磅,即体重的12.7%,如果持续52周,体重减轻更多;那些中途停止服药的人体重大部分反弹。

昼夜节律连接

针对下丘脑的有限结果促使许多科学家将目光投向大脑中驱动肥胖的其他回旋和机制,特别是与睡眠相关的区域。2005年,《科学》杂志发表了一篇关于具有突变版时钟基因小鼠的里程碑式论文,时钟基因在调节身体昼夜节律中起着关键作用。这些突变小鼠不仅未能遵循正常夜行动物严格的夜食昼眠作息,而且还变得超重并患上糖尿病。“体重增加存在差异,这取决于食物是在白天还是夜间食用,”该研究的资深作者、西北大学内分泌学家乔·巴斯说。“这意味着在这两种情况下,代谢率必然不同。”

我的深夜作息会不会毁掉我的减肥计划?在我被一碗玉米片羞辱性地击败的四天后,我见到了纽约大学的博士后研究员亚历克斯·基恩,他的右前臂上纹着一幅马蒂斯的裸体画,并且热衷于研究苍蝇。他最近的研究是问一只饥饿的苍蝇是会正常小睡,还是会牺牲睡眠继续寻找食物。他发现,像人类(和大多数其他生物)一样,苍蝇在两种基本但不相容的驱动力之间存在神经学上的切换:吃还是睡。“苍蝇饿的时候只能活一两天,”基恩告诉我,当时我们正走过研究生们在显微镜下观察苍蝇。“如果它们饿的时候决定睡一整夜,那对它们来说是一个糟糕的决定。所以它们的大脑经过精细调整,在没有食物的时候抑制睡眠,在饭后好好睡觉。”

在去年发表的一项主要研究中,基恩培育了时钟基因和周期基因(另一种与昼夜节律有关的基因)功能失调的果蝇。他发现这些基因共同调节睡眠和进食这两种互斥行为之间的相互作用,当果蝇饥饿时,它们会启动来抑制睡眠。

即使吃饱,缺乏正常时钟基因和周期基因的果蝇也往往睡眠不佳——大约只有正常果蝇的30%。”基恩解释说:“这就像它们立刻就饿了一样。”基恩甚至更进一步,精确定位了在果蝇大脑大约10万个神经元中,时钟基因是如何调节睡眠-进食相互作用的:果蝇大脑顶部的仅有四到八个细胞的区域。

“我父亲是人类学家,”基恩告诉我,当时我们正站在果蝇房里,空气中弥漫着果蝇吃的玉米粉和糖蜜的浓烈气味。“这很讽刺,对吧?他研究文化如何决定行为,而我研究基因如何决定行为。我曾经把他气得怒气冲冲地冲出家门。”

也许需要一位人类学家的儿子才能认识到,廉价高热量食物的过剩并不能完全解释我们文化中肥胖问题的严重性和持续性。由24小时生活方式、霓虹灯照明和咖啡因驱动而对我们与生俱来的昼夜节律造成的反叛也应承担部分责任。睡眠紊乱对新陈代谢的强大影响不仅在果蝇身上,在人类身上也得到了证实。哈佛大学研究人员2009年的一项研究表明,仅仅10天,八名健康志愿者中的三名在睡眠-觉醒时间表逐渐失调后,血糖水平达到了糖尿病前期。

“从这些研究中可以清楚地看出,我们熬夜开灯的方式,社会要求我们长时间保持活跃的方式,很可能正在助长我们现在看到的代谢疾病。”加州大学圣地亚哥分校的分子遗传学家史蒂夫·凯说。

这些见解促成了曾经各不相同的群体之间的合作。“多年来专注于肥胖和糖尿病的医生现在正在发现昼夜节律效应的重要性,”凯说。同时,“像我这样研究昼夜节律系统多年的基础研究科学家,现在正在研究其代谢效应。当来自这么多领域这么多人的研究开始汇聚时,你就知道我们正处于范式转变之中。这是火山爆发前的缓慢轰鸣。”

今年四月,美国国立卫生研究院下属的国家糖尿病、消化和肾脏疾病研究所(NIDDK)首次举办了专门探讨昼夜节律如何影响代谢的全国性会议。“过去几年显而易见的是,代谢,所有调节脂肪和碳水化合物利用的途径,都受到昼夜节律时钟的影响,”NIDDK的项目主任、生物化学家科琳·席尔瓦说。她的目标是寻找通过靶向昼夜节律途径来治疗糖尿病和肥胖的药物。“昼夜节律维持的机制以及与代谢信号的交叉对话才刚刚开始阐明,”她说,但这应该会在未来几年带来新颖的治疗方法。

在基恩看来,睡眠与肥胖之间的新发现的联系现在就可以派上用场。“容易患糖尿病或有体重问题的人可能需要更多的睡眠。我自己每晚只睡六个小时左右。我通常在半夜跑步。我不是一个早起的人,”29岁,身材令人羡慕的基恩说道。

我参观他的果蝇房后,我下定决心在我的减肥计划中尝试一个新角度:我不再关注我吃*多少*食物,而是关注我*何时*进食。我决定晚上10点后不再吃东西。

愉悦因子

时机对某些人来说可能就是一切,但对我来说却不是。这不足为奇:大脑不乏各种技巧来怂恿我们进食。另一条证据表明,肥胖者的大脑被设定为对食物产生更多的愉悦感。无论是否睡眠不足,他们就是更享受进食。为了研究这些差异,俄勒冈研究学院的临床心理学家埃里克·斯蒂斯掌握了在人们进食时进行功能性磁共振成像大脑扫描的精细任务。他选择给隧道状扫描仪内的志愿者提供的食物是奶昔。记录显示,那是一杯*巧克力*奶昔。

斯蒂斯发现,肥胖的青春期女孩与瘦弱的同龄人相比,在编码进食感官体验的大脑区域——所谓的味觉皮层和体感区域(横跨大脑不同结构的一系列神经元岛屿)——表现出更大的激活。与此同时,喝奶昔的肥胖女孩在纹状体(大脑中心附近的一个区域,布满了多巴胺受体,已知对与奖励相关的刺激做出反应)的激活程度降低。斯蒂斯想知道,即使在正常体重的女孩中,这种模式是否也能预测暴饮暴食和体重增加的风险。

为了验证他的假设,他跟踪了一组受试者,发现那些在喝奶昔时纹状体背侧(后部)区域激活减少的人,最终比那些激活正常的人更容易增加体重。这些女孩中最脆弱的人也更有可能在多巴胺受体基因中存在DNA多态性——不是突变,而是相当常规的基因变异——导致纹状体中的多巴胺信号传导减少,使她们面临更高的风险。“个体可能会暴饮暴食,”斯蒂斯和他的同事总结道,“以补偿功能低下的背侧纹状体,尤其是那些具有被认为会减弱该区域多巴胺信号传导的基因多态性的人。”

斯蒂斯最初对结果感到惊讶。“这太奇怪了,”他承认。“那些体验到较少快乐的人体重增加的风险更高。”但他的最新研究使他相信,快乐减少是肥胖女孩多年暴饮暴食的结果——这与吸毒成瘾者需要越来越多的毒品才能获得同样奖励的现象相同。“想象一下一个三年级的教室,每个人都很瘦,”他说。“那些最初觉得奶昔最令人兴奋的人会想要更多,但这样做会引起神经可塑性变化,下调奖励回路,驱使他们吃得越来越多,以重新获得他们渴望的那种感觉。”

根据德雷塞尔大学研究心理学家迈克尔·洛2009年的一项研究,即使是正常体重的人,大脑功能的个体差异也能直接影响进食行为。他对19名正常体重的人进行了功能性磁共振成像大脑扫描。其中9名志愿者报告说严格节食;另10名通常想吃什么就吃什么,想什么时候吃就什么时候吃。洛让所有人在扫描前都喝了一杯奶昔。他发现,非节食者的大脑正如人们预期的那样亮了起来,显示出与饱腹感和记忆相关的区域被激活,仿佛在说:“嗯,味道真好。”然而,长期节食者的大脑显示出与渴望和奖励预期相关的区域被激活。如果说有什么不同的话,那就是奶昔让他们更饿了。

洛说:“我们已经证明,这些长期节食者可能确实有理由克制自己,因为他们比一般人更容易暴饮暴食。”

然而,天生的饥饿感和欲望差异,也只是体重游戏的一部分。进食行为还与大脑中与自我控制(如左侧额上区)和视觉注意力(如右侧颞中区)相关的区域有关。布朗医学院心理学家珍妮·麦卡弗里领导的一项近期功能性磁共振成像研究表明,成功的减肥者在观看食物图片时,这些区域的激活程度高于正常体重者和肥胖者。

根据宾夕法尼亚大学神经生物学家特蕾西·贝尔的说法,压力对进食行为的影响也具有神经生物学基础。她指出,与压力相关的神经通路直接连接到大脑中与寻求奖励相关的区域。“在进化上,很少有什么比高热量食物更具奖励性了,”贝尔在圣地亚哥去年秋季神经科学学会会议上就此主题举办研讨会几天后告诉我。“在压力下,人们不会渴望沙拉;他们会渴望高热量的食物。这是因为边缘系统中的这些压力通路会进入奖励中心,并驱动寻求奖励的行为。这告诉我们,除了制药公司试图针对食欲之外,他们还需要关注奖励中心。我们变胖不一定是因为饥饿,而是因为我们正在寻找一些东西来应对压力。”

啊哈!也许是压力搞砸了我最新的基于时间的饮食计划。2010年3月,一场大风暴中,一棵树倒在了我家屋顶上,摧毁了半个房子,迫使我们搬到附近的一间公寓。到11月,当我研究这个故事时,我们终于搬回了重建的房子。神经完全紧张的我,发现自己前所未有地被Tick Tock Diner吸引,那里的座右铭就是“大吃特吃”,那里的炸薯条从未如此美味。结果,感恩节时,我不仅没能减掉几磅到190磅以下,反而达到了196磅。

如何修复饥饿的大脑

神经科学尚未为像我这样大腹便便的53岁记者,更不用说那些患有严重肥胖症的人提供减肥灵丹妙药。但史蒂夫·凯断言,那一天终将到来,一旦研究人员找出能够同时作用于多种进食和代谢触发因素的正确药物组合,就像现在高血压通常用两到三种药物组合治疗一样。

一些科学家认为,需要采取更激进的方法。既然肥胖的触发因素存在于大脑中,西弗吉尼亚大学健康科学中心的神经外科医生正尝试使用深部脑刺激(DBS)直接重新连接这些触发因素。自2009年以来,他们已为三名肥胖患者实施手术,植入发出有节奏电击的电极到下丘脑。这三名患者因其他肥胖医疗疗法均告失败,同意自愿接受DBS,这是一种已获批用于治疗帕金森病震颤和肌张力障碍的疗法。“这些患者并没有吃太多;主要是新陈代谢非常缓慢的问题,”领导这项研究的神经外科医生之一唐纳德·M·惠廷说。“我们的目标是加速它。”他补充说,基于成功的动物研究,“我们认为我们会启动能量,然后获得诺贝尔奖。”

三名患者在电极开启时饥饿感显著降低,电极关闭时饥饿感恢复正常。不幸的是,在研究的第一年,无人显著减轻体重。惠廷总结道,问题在于调整DBS的方法有很多。电极上有四个接触点,每个点相距半毫米,每个点都可以调节电压、频率和脉冲宽度,研究团队一直在寻找能最有效提升代谢的设置组合。到目前为止,他们只找到了暂时有效的设置。

“大脑确实非常聪明,”惠廷说。“它倾向于尽可能地恢复出厂设置。我们发现我们可以重置一周或两周,但之后大脑又会回到它想要的状态。”尽管面临挑战,惠廷仍然坚信,找到一种安全有效的体重控制医疗方法对于扭转肥胖流行病至关重要——奥普拉的任何说教,Weight Watchers的任何行为方案,或珍妮·克雷格的任何食物,都永远不足以解决问题。

“肥胖是由于缺乏意志力或只是吃了错误的食物造成的这种神秘说法,简直就是一种误解,”西北大学的乔·巴斯告诉我。“体重附带着如此多的社会耻辱,我们作出了许多价值判断。科学的努力是剥去这些信念的层次,并试图以实验的、理性的方式理解事物。就像我们通过他汀类药物和降压药在心脏病方面取得了进展一样,我们也会找到能够安全且显著降低体重的药物。”

在我对大脑-肠道连接的调查开始数月后,我面临着严峻的考验。三月初,我再次踏上浴室秤进行最后一次称重。非但没有跌破190磅,我生平第一次,以一磅之差,突破了200磅。你可能会归咎于运动不足,或者我深夜工作时没能戒掉的奶酪和饼干。我则归咎于我的大脑。