在上一篇博文中,我曾表示没人应该指望我能在这方面给出什么深刻见解,毕竟我曾说2012年诺贝尔物理学奖的颁奖内容与我无关。我错了!没错,你确实不应该指望我提供这方面的洞见,但我们有幸请来了一位邻近博客的专家来为我们解答。约翰·普雷斯基尔(John Preskill)是加州理工学院的理查德·P·费曼理论物理学教授(这头衔可不赖)。他长期以来一直是量子场论的领军人物,之后转向量子信息理论并成为该领域的领导者。他是加州理工学院量子信息与物质研究所的一员,该研究所还新推出了一个很棒的博客,名为 Quantum Frontiers。这是该博客与我们之间的交叉发布,但你绝对应该定期关注 Quantum Frontiers。

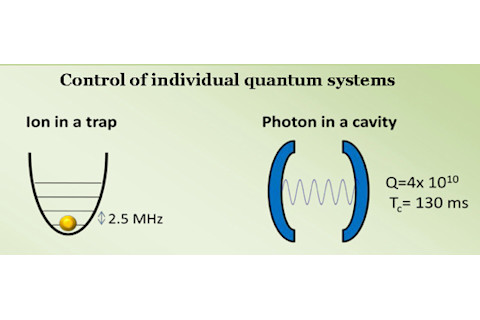

在我20世纪还在上学的时候,“量子测量”通常是在一群相似准备的系统上进行的。而在21世纪,对单个原子、光子、电子或声子进行量子测量正变得越来越常规。2012 年诺贝尔物理学奖表彰了在这项革命性进展中领军的两位英雄:塞尔日·哈罗奇(Serge Haroche)和大卫·温格兰德(Dave Wineland)。他们的杰出成就的精彩总结可以在诺贝尔奖官网和Physics Today上找到。塞尔日·哈罗奇在微波领域发展了腔体量子电动力学。在他的众多令人印象深刻的成就中,他的团队完成了对腔体中存储光子数量的“无损耗”测量(也就是说,可以在不吸收任何光子的前提下计算光子数量)。测量是通过将铷原子准备在两个量子态的叠加态中完成的。当铷原子穿过腔体时,这两个态的能量分裂会受到腔体量子化电磁场的轻微扰动,从而产生一个可检测到的相位偏移,该相位偏移取决于存在的光子数量。(加州理工学院的杰夫·金布尔(Jeff Kimble),IQIM的主任,一直在光学光子方面开创类似的能力。)大卫·温格兰德开发了利用电磁场捕获单个原子离子或少量离子的技术,并用激光控制这些离子。他的团队首次演示了一个相干量子逻辑门,并从那时起一直处于量子信息处理的前沿。他们开创并掌握了通过利用离子内部量子态与其捕获离子的量子化振动模式(声子)之间的耦合来操纵这些量子态的技巧。他们还利用量子逻辑实现了世界上最精确的时钟(精确到小数点后 17 位),该时钟利用铝离子的频率稳定性,通过将其量子态转移到镁离子上,而镁离子更容易用激光检测。这个时钟足够灵敏,可以在地球引力场中降低 30 厘米时检测到引力红移导致的时间减缓。大卫·温格兰德,以其标志性的小胡子和谦逊的举止,不仅是世界上最伟大的实验物理学家之一,也是最和蔼可亲的人之一。他出色的实验和清晰明了的演讲激励了无数从事量子科学的物理学家,不仅是离子陷阱师,也包括使用各种其他实验平台的物理学家。大卫在国家标准与技术研究院(NIST)工作了大部分职业生涯,地点位于科罗拉多州博尔德。我曾经听大卫说他喜欢在 NIST 工作,因为“30 年来没有人告诉我该做什么。” 我不知道这是否是事实,但如果部分属实,这或许能解释为什么大卫加入了另外三位获得诺贝尔奖的 NIST 相关物理学家:比尔·菲利普斯(Bill Phillips)、埃里克·康奈尔(Eric Cornell)和“简”·霍尔("Jan" Hall)。我不太了解塞尔日·哈罗奇,但我曾在一个很棒的荷兰莱顿的法国餐厅里,愉快地与他共进晚餐。大约十年前,当时正值洛伦兹获得诺贝尔物理学奖 100 周年纪念研讨会,晚宴宾客(大约有 20 人)包括荷兰皇家科学院院长和莱顿大学的校长(我想这相当于美国所谓的“校长”)。我受邀是因为当时我恰好是莱顿大学的客座教授,但我没料到会有如此正式的聚会,所以没带外套或领带。当我意识到我所处的情况时,我冲到附近的一家店,买了一条领带和一件黑色的 V 领毛衣,套在我的牛仔裤外面,但说实话,我穿得太随意了。回想起来,我不明白为什么我当时不觉得更尴尬。言归正传,我们讨论了很多话题,塞尔日向我介绍了在法兰西学院担任教授的职责。这是一种巨大的荣誉,但也充满挑战,因为每年都必须讲授新内容,而且不能重复前几年的授课主题。2001 年,他曾使用我的在线讲义教授量子计算,因此我很高兴得知我至少为他减轻了一年的负担。在另一个难忘的场合,塞尔日和我都在 1996 年参加了在理论物理研究所(现KITP)的一次关于量子计算的会议小组讨论。塞尔日和一位同事曾在 Physics Today 上发表了一篇悲观的文章:量子计算:梦想还是噩梦?他在小组讨论中重申了这一观点,警告说克服退相干(与环境的失控相互作用,使量子系统表现得像经典系统,而塞尔日曾在实验中进行了详细研究)的破坏性影响,比理论家想象的要艰巨得多。我则持更乐观的看法,希望(当时)新发现的量子纠错原理能够成为屠龙利剑。我不太确定哈罗奇现在对此问题的看法。温格兰德也曾多次警告说,追求大规模量子计算机将是一场漫长而艰巨的斗争。这次交流让我有机会进行一些令人尴尬的修辞夸张,当时我写了一份我的发言稿版本。看来我没有吸取教训,我将引用最后一段,这句话在我们庆祝哈罗奇和温格兰德当之无愧的奖项时似乎很贴切:“塞尔日·哈罗奇,虽然是实验量子计算前沿的领导者,但他继续鄙视实用量子计算机的愿景,认为这是一个不可能实现的梦想,只有在出现某种尚未窥见的物理学革命之后才能实现。正如在座的每个人都知道的,制造一台量子计算机将是一个巨大的技术挑战,也许悲观论者最终会得到验证。当然,他们的怀疑是有道理的。但对我来说,量子计算并非不可能的梦想;它是一个可能的梦想。这是一个可以在不违反当前理解的物理定律的前提下持有的梦想。它可以激发实验者和理论家之间极其富有成效的合作,以深入了解退相干的本质。它可以由负责任的科学家去追求,他们决心在不带偏见的情况下探索一个迷人而强大的新思想的潜力。它是一个可能改变世界的梦想。所以,让我们去梦想吧。”