从前有一个名叫卢克的小男孩,他长得非常漂亮——有着浓密的棕色头发和永不停歇的活力。像所有小男孩一样,他长得太快了。但与大多数小男孩不同的是,他天生就有一个比他长得还快的问题。

卢克十岁生日的时候,他的精力已经耗尽了。他几乎一直感到疲惫。他不能和朋友玩耍。有时,他甚至没有力气起床。他瘦了很多,直到骨头透过皮肤显露出来,直到他只剩下自己的一小部分。

卢克·马塞拉 约翰·沃伊克/哈特福德新闻报

幸运的是,当时有一位名叫托尼的医生,他遇到了卢克和他的父母。

托尼医生说话非常轻柔。他温和而有耐心。他以前治疗过许多像卢克这样患有脊柱裂的男孩和女孩。他知道卢克的一部分脊髓已经长到了脊柱外面。像卢克这样的孩子通常膀胱不会随他们一起生长,或者会漏尿并回流到肾脏。这是脊柱裂患者可能遇到的最糟糕的事情之一。现在,这正发生在卢克身上。

卢克一生中已经做了15次手术,但托尼医生想再做一次手术——一个解决卢克问题的手术。因为卢克的膀胱破损了,托尼医生想给他一个新的。他向卢克和他的父母描述了手术过程:他会从卢克身上取一些健康的细胞,即排列在尿路和膀胱内的尿路上皮细胞。他会将这些细胞放在培养皿中,喂养它们并等待它们生长。这些来自卢克的细胞会生长繁殖,形成卢克身体的延伸。随着它们的生长,托尼医生将开始建造一个新的膀胱。

他会使用胶原蛋白,也就是形成鼻子软骨的同一种组织,并将其塑造成任何孩子都会误认为是白色气球的形状。然后他会取他培养的细胞涂在气球上,直到颜色改变。当他完成时,白色的气球将变成一个粉红色健康的膀胱。托尼医生将使用这个新膀胱来替换那个——每个人都知道,但从未说出口——正在慢慢杀死卢克的膀胱。

这个手术听起来很疯狂。

谁会为小男孩培养全新的器官呢?

但卢克和他的父母相信托尼医生,也需要他是对的。

因此,在2001年,卢克·马塞拉成为全国七个由托尼医生提供由他们自身细胞制成的新膀胱的男孩和女孩之一。

七年后,卢克担任了他高中摔跤队的队长。

五年后,他大学毕业了。

世界在某种程度上,变得更好了。

但幸福的结局还未到来。

再生医学漫漫长路

安东尼·阿塔拉(Anthony Atala)的故事里有些魔幻色彩,带着童话和梦想的气息。阿塔拉出生于秘鲁一个多子女家庭,是世界上最受赞誉的研究外科医生之一,然而我们对他背景知之甚少。阿塔拉非常注重隐私,以至于2006年《纽约时报》记者问及他的童年时,他只报以一声轻笑。

多年后,在北卡罗来纳州温斯顿-塞勒姆的办公室里,当被再次问到同样的问题时,阿塔拉温暖地笑了。他的脸上洋溢着真实的喜悦。接着传来一声低沉轻快的笑声,仿佛他正在回应一个百听不厌的老笑话。这种效果很神奇——它塑造了一个公众形象,阿塔拉仿佛凭空出现,肩负着拯救千百万生命的使命。然而,他的工作才是他身上最神奇的地方。

阿塔拉及其在维克森林再生医学研究所研究团队的成就简述,令人难以置信。他们发现了羊水中一类新的干细胞,非常适合用患者自身的细胞制造器官,而没有免疫排斥的风险。他们制造了血管、皮肤、气管、肝脏、肾脏、心脏瓣膜和膀胱。阿塔拉已成功将实验室培养的阴道植入四名女性体内。他希望在五年内进行首次人体工程阴茎移植试验。军队是他的研究主要资助者。

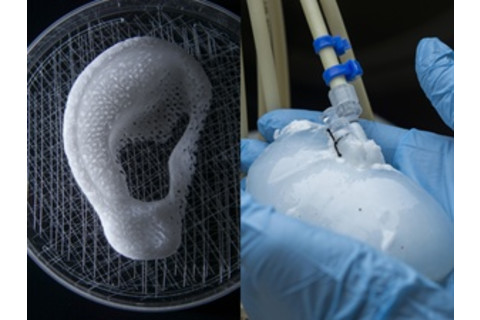

左图是耳部支架,为人类细胞生长提供结构。右图是去除细胞的肾脏,正等待注射人类肾脏细胞,这是工程新器官过程的一部分。帕特里克·墨菲-雷西

他已成为一个公众人物,一张代表着科学最优秀、最大胆的面孔,出现在电视节目和媒体上,预示着慢性疾病的终结——一个近在咫尺的未来,我们身上任何失灵的部分都可以被用我们自己的活细胞培养出来的全新复制品所取代。

阿塔拉发表了两场TED演讲,随后在线上被数百万人观看。在这两场演讲中,他展示了他工作中通常最受关注的方面:他对桌面打印机的创新使用。

为了打印肾脏,阿塔拉使用的打印机墨盒装的不是墨水,而是人类细胞,纸张则换成了三维肾形胶原基质。打印机在计算机成像的引导下,将细胞一层一层地滴在三维支架上,于是这个惰性模具便活了起来。随着时间的推移,数百万个细胞开始相互交流并作为一个器官发挥功能。在一次TED演讲中,阿塔拉用戴着手套的手举起了一个粉红色的、新打印出来的肾脏。人群狂热的掌声中,充满着惊奇、敬畏甚至迷惑的神情。

在这些演讲中,阿塔拉只提及了一次他创造物的状态——我们离将这些实体器官移植到人体内还有多近或多远。

当面采访时,他完全拒绝给出时间表。十年?十五年?二十年?

阿塔拉不会说。他不能说。因为他不知道。想想看:他的膀胱技术在包括卢克·马塞拉在内的七个孩子身上成功了。今天,马塞拉是高中摔跤教练,并开始了教育事业。但在他救了卢克12年后,这项手术仍未获批普遍使用。

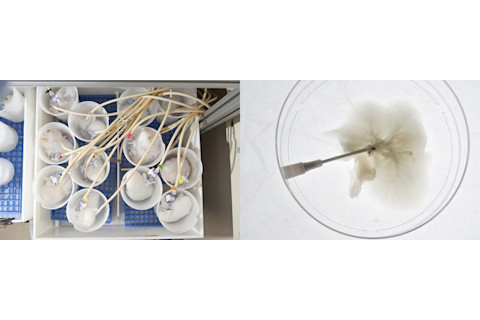

粉红色营养液被泵入合成人体血管,以进行锻炼,为植入做准备。同样,缝合在生物反应器上的猪心脏瓣膜也在进行锻炼。帕特里克·墨菲-雷西

新疗法的政府审批过程是出了名的慢。但阿塔拉还面临着一个更令人恼火的对手:大自然可以无限地完成的事情,技术可能永远无法模仿。

再生医学是一个数十亿美元的产业,资金来自风险投资家、政府实体和军队。我们对所取得的成就目瞪口呆,比如阿塔拉的打印机演示,并爆发出掌声。但在科学领域,过早的庆祝并非闻所未闻。

还记得瓦坎蒂老鼠吗?

1997年,马萨诸塞大学医学院的查尔斯·瓦坎蒂发表了一项实验结果:他和他的同事利用牛软骨细胞和一个耳朵形状的模具,在老鼠背上培养了一只耳朵。瓦坎蒂耳出现在世界各地的媒体上,被誉为再生医学的重大突破。但18年后,没有人头上戴着瓦坎蒂耳到处走。两组研究团队,使用截然不同的技术,仍在向试验阶段努力——这意味着我们离瓦坎蒂耳的承诺变为现实还有几年时间。

乔希姆·科恩(Joachim Kohn)是一位生物材料科学家,在罗格斯大学的实验室领导着30名员工,他说经验使他对再生医学所能取得的成就以及主流媒体倾向于如何描述任何进展持怀疑态度。“当有关我们工作的报道发表时,”他说,“我们会接到需要帮助的绝望人士的电话,我不得不告诉他们,他们所读到的内容实际上尚未实现,这让我非常难过。”

任何时候,都有超过100万美国人等待某种形式的组织移植。大约13万美国人在器官移植名单上等待,希望别人的死亡能给他们带来生命。每年,加入等待名单的人数超过实际接受移植的人数。每天约有20人死于等待一个永远不会到来的器官。在童话故事中,所需物品通过魔法出现。在现实生活中,器官捐献者的数量根本无法满足需求。

Atala和Kohn正通过组织工程,即构建全新的器官来解决这个问题。但Kohn认为,瓦坎蒂耳的故事象征着整个再生医学。“耳朵总是坏掉,”Kohn说,“它们无法保持形状。”

科恩说,教训是,我们太急于相信大自然可以被驾驭。有时我们甚至看到了不存在的东西。“回去看看媒体上出现的那些瓦坎蒂耳的照片,”他说,“问问自己:‘你真的想把它戴在头上吗?’”

我确实看了。科恩是对的。瓦坎蒂耳……有点恶心。“每个人都说它看起来像人耳,”科恩说,“但它不是。没有达到任何人真正想使用的程度。”

于是问题被抛给了阿塔拉:这是真的吗?我们真的能将全新的肝脏和肾脏植入患病的病人身上吗?“我们可能永远也达不到,”他说,“但我相信我们会达到。我们正在研究的每一种器官都有原型。我们已经走到这一步了。”

但阿塔拉解释说,做一次是不够的。

“这是科学,”他说,“它需要可靠和可重复。做一次很重要,因为它证明了可能性。但我们需要能够将这个过程确定下来,以便它几乎每次都能成功。”

打印机让Atala能够扩展这项技术,省去了手工制造新器官的时间,并消除了人为错误的可能。然而,打印机远不如它所遵循的蓝图——研究团队积累的知识库——重要。目前,这个知识库仍需巩固。“有可能,”他说,“以可重复的方式制造整个器官可能过于困难。”

对于科学家阿塔拉而言,这个陈述与其说是一种带有忏悔意味的承认,不如说是一种事实陈述。他所设想的幸福结局,一个可以以旧换新的世界,仍然只是一个目标。阿塔拉强烈感受到对这些疗法的需求,这种需求始终存在,就像他鞋里的一块石头。和科恩一样,阿塔拉接到来自世界各地人们的电话,询问他们在报纸或电视上看到的这些令人难以置信的新疗法是否可用。答案是否定的。结果是,阿塔拉仍然是一个乐观主义者,他的未来愿景鼓舞着他,但对现状完全不满。从这个意义上说,他是科学版童话的完美主角:一个以恰到好处的谦逊和抱负面对自然的人,一个洞察力突然爆发的故事,使他能够克服所面临的障碍,这样他就根本不需要魔法了。

从左起:脱细胞过程将细胞从废弃的肾脏中移除,例如那些不适合移植的肾脏。雪貂肝脏脱细胞后只留下白色组织。左图:维克森林浸信会医疗中心;右图:帕特里克·墨菲-雷西

寻找解决方案

如今,56岁的阿塔拉管理着300名研究人员和支持人员,其中包括化学家、生物学家和工程师,他们被分成不同的团队,分别从事细胞疗法、他称之为部分移植的技术以及新器官的创建。为了克服他说通常主导研究科学的“粗犷个人主义”,他将所有团队安置在开放式实验室空间中,以便一个小组发现的问题和解决方案能够迅速共享。

当面见到阿塔拉,他举止温和。他的办公室宽敞整洁,反映了他工作中井然有序的行政一面。他与客人坐的小桌子离他的办公桌、书架和家人的个人照片很远,以至于这些更私密的物品仿佛完全在另一个房间。这种效果是,询问查看这些物品似乎会显得很侵犯。

我告诉他,载我从机场来的司机热情地谈论了该研究所对温斯顿-塞勒姆的意义,并为自己和阿塔拉的妻子来自同一个州——西弗吉尼亚州而感到自豪。阿塔拉脸色一变,转移了话题。后来,他的新闻助手告诉我,阿塔拉担心这类传记细节会分散他工作的注意力。但在当时,在他的办公室里,当下一个问题严格集中在他的科学上时,他恢复了平静的神态。

对阿塔拉来说,他职业探索的故事始于1990年,当时他刚完成路易斯维尔大学医院的住院医师培训,并计划开始临床医生的生活。他曾考虑在哈佛大学担任一年期的职位。但一位主管建议他很适合那里一个为期两年的特定项目。这个项目要求他一年从事临床实践,另一年进行研究。

“我不想成为一名研究人员,”阿塔拉说。

回到家后,阿塔拉告诉妻子这个选择。他自己的选择很明确。但妻子回复说,既然她要费尽周折搬到波士顿,一年时间似乎太短了。她说,两年会很好。安东尼·阿塔拉——现代医学中最有成就的研究人员之一——就是这样差点消失在儿童医院的深处。

他一到波士顿,作为临床医生的工作就激起了他对研究的新兴趣。作为一名儿科泌尿科医生,阿塔拉了解到,对于卢克这样的孩子来说,“最先进”的手术是利用现有肠道的一部分来制造新膀胱。缺点是显而易见的:膀胱在排空前容纳液体;肠道吸收液体。手术并发症包括持续的疾病和肿瘤风险。

“手术是当时最好的选择,”阿塔拉说。与此同时,哈佛大学的项目要求他研究医学研究史。他发现自己被一种动物迷住了,这种动物之前也曾激发过许多医生的幻想:蝾螈。他偶然读到一篇经过同行评审的文章,文中问道:为什么相对原始的蜥蜴可以再生整个肢体,而我们却不能?

大多数医生都绕过了蝾螈,但阿塔拉追逐着这个梦想。他被我们已经像蝾螈一样这个想法所吸引。随着细胞死亡和再生,我们在几十年的时间里不断更换整个身体。每次我们割伤自己,身体都会形成血凝块,清除死组织和细菌,并且——像蝾螈一样——在伤口部位重新长出皮肤。

问题是这些过程都非常缓慢。骨骼需要10年才能再生。疾病的进展要快得多。尽管如此,阿塔拉还是想知道他是否可以利用身体自身的内部愈合机制。他想知道他是否可以帮助身体产生比自身更快更好的结果。从那时起,他就一直试图提升人类表现,追逐蝾螈的奥秘。

他的工作一直专注于再生四大类人体组织。

首先,最简单的层面是肌肉和皮肤等扁平结构。对于这些,阿塔拉可以在一个平面上进行操作,并在上面植入细胞。

接下来是管状结构,例如血管或尿道,这两种结构都已成功工程化并移植。

第三种是空心的非管状器官,例如新月形的胃或气球状的膀胱。这类结构与身体其他部分的互动更为复杂。膀胱通过一种阀门连接到肾脏,并连接到尿道,需要肌肉收缩以排出尿液。但在工程学上,膀胱只是一张折叠起来的扁平薄片,就像一个气球。

阿塔拉面临的最大挑战是制造像肾脏这样的实体器官。

肾脏是拳头大小的豆形器官,充当复杂的过滤装置,处理大约200夸脱的血液,以去除2夸脱的废物和多余水分。每个肾脏中大约有100万个肾单位负责废物清除功能,肾单位是由更小的收集尿液的结构(肾小管)组成。肾脏还测量包括钠和钾在内的化学物质,这些化学物质以健康的量释放回血液中。

更令人望而生畏的是,实体器官通常具有高水平的血流量——一个被称为血管树的血管网络。这些结构逐渐缩小到毛细血管的大小,直径约为8微米。

估计很棘手,但人体内可能有大约60,000英里的血管,其中许多英里在肾脏等实体器官内。肾脏是阿塔拉的一个主要目标。美国器官移植名单上大约82%的人都在等待肾脏,并且通常在透析中受苦。“人们这样做是因为他们不得不,”他说,“但你不想在透析中活好几年。生活质量可能非常差。”

他整个职业生涯可以被解读为一次性尝试攀登这个再生阶梯,而不是一步一个脚印地攀登。“一切都是相互关联的,”他说,“因为当你解决一个问题,比如再生一个细胞,这会让你在每个项目上都更进一步。”

在这个阶段,他已经取得了足够的胜利,得到了媒体的赞扬,但他仍然保持谨慎。“当事情奏效时我很高兴,”他说,“但我并没有像你想象的那样真正庆祝,因为在真正完成之前总有更多的工作要做。我们解决了一个挑战,然后继续解决下一个挑战。”

作为支架

在1990年代早期,阿塔拉还是一名年轻的儿科泌尿科专家,此时他的思想已有所进展。他希望用安全、可生物降解的材料制造各种人体器官的三维支架。他认为,在人体外培养的合适细胞可以重新种植到支架上。

他特别感兴趣的是制造最简单的实体器官——阴茎,它只需要处理两种不同类型的细胞。受伤的成年人,生殖器在事故或战争中严重受损或完全毁坏,只能求助于笨重的器械来获得基本不满意的解决方案。更糟糕的是,当基因上为男性出生的婴儿,其阴茎小到无法正常功能时,他们的父母被提供阿塔拉认为不充分,甚至可以说是野蛮的“解决方案”——性别重置手术。

阿塔拉不确定如何创建一个3D的、可工作的阴茎模型,或任何其他实体器官。但他认为解决这个问题会消除很多痛苦。于是,他参加了一次与再生医学完全无关的华盛顿特区医学会议,答案突然而有力地降临了,仿佛一个看不见的人在他耳边大声喊了出来。

他根本不需要创建三维模型。

任何东西都不需要。

三维模型已经存在。

阴茎本身。

肾脏。

肝脏。

阿塔拉一直在用兔子做实验。但他不能像弗兰肯斯坦那样,仅仅从一只兔子身上取下阴茎,然后把它安到另一只兔子身上。就像人类一样,兔子的免疫抑制系统会将这个新器官视为入侵者并发起攻击。但在会议上,阿塔拉突然想到,他也许能够对阴茎进行脱细胞处理,将尸体阴茎转化为他需要的三维支架。如果他能清除阴茎或任何其他器官上的所有细胞,他就可以用直接取自预期接受者的细胞重新种植,几乎消除了免疫排斥的可能性。

回到他的实验室,阿塔拉进行了实验。他把一个阴茎、肝脏和肾脏浸泡在含有温和洗涤剂的静水中。他让它们在那里浸泡了几天,然后观察了每个器官的一些组织,以查看移除了多少细胞。不幸的是,他发现,这些器官仍然几乎被细胞覆盖。

接着,阿塔拉将器官和洗涤剂放入用于混合涂料的摇床中。摇床的摩擦给他带来了更好的结果,但仍然有太多的尸体细胞,无法冒险进行移植。

最后,他尝试使用离心机,它以高速旋转,将洗涤剂深深地压入器官组织。他再次切下一部分组织,放在显微镜下观察。

什么都没有。

尸体组织,主要由胶原蛋白组成,基本上是空白的——他可以在上面绘制新细胞的空画布。

他感到高兴,但就像一个执行任务的英雄,他知道门前的哥布林只是山之心巨龙的前奏。他面临的下一个挑战要求他对生物学最基本层面——细胞——获得更大的掌控。

人体内估计有37万亿个或更多的细胞在任何给定时间都在工作,每个细胞都具有一种特殊功能,共同构成一个活生生的实体:我们。在体外培养细胞,同时保持其功能性,曾被认为是一个无法逾越的问题。这种信念源于科学史。过去,研究人员通过分离特定细胞,向其注射铁,并用磁铁将细胞 literal 地拉开来研究它们。这些细胞只能存活很短时间或很快死亡。但阿塔拉首先尝试了这些旧实验,作为起点。

他分离出他认为需要的细胞,至少是为了复制这些旧实验,并给它们喂食与体内相同的营养物质。他把它们放在支架上,在那里它们生长,有时甚至形成自然界中构建的三维结构。然后,通常在不到一个月的时间里,它们就瓦解了。他重新种植阴茎的最初尝试以阴茎迅速失去形状并留下疤痕而告终。

阿塔拉开始思考他正在创造的阴茎与自然界中存在的阴茎之间可能存在的差异。他推断,阴茎高度血管化,“就像一个巨大的血管海绵”。于是他添加了内皮细胞,这些细胞排列在血管内,并通过显微镜观察它们开始构建与体内相同的结构。起初,这只给他带来了一点希望。他以前见过细胞这样做,短暂地,然后就崩溃了。但“这一次,”他说,一种罕见的满足感悄然爬上他的声音,“它们继续生长。”

学习培养功能性阴茎所需的细胞这一步,耗时三年。“这是一个关键的步骤,”他说,“不仅对这个项目,而且对它在我们所有其他项目上提供的帮助而言。”

阿塔拉会一次又一次地回到他所学到的东西:“关键在于,在体外的某种受控环境中,尽可能地模拟体内的条件。”

2009年,阿塔拉宣布他的实验室已将阴茎移植到成年兔身上,这些兔子成功地利用这些人造器官进行繁殖。他似乎以与我们其他人不同的视角看待这一胜利——与其说它是一个终点,不如说它只是“又一步”迈向在自然允许的范围内消除尽可能多的疾病、病痛和痛苦。

尘埃落定

在90年代末的一个夏日周末,波士顿南岸,阿塔拉漫步沙滩,享受着他在哈佛难得的空闲时光。他低着头走着,看着沙子从脚下流过。

他的脚。胡马洛克海滩的海浪像引擎般咆哮不绝,沙子在他脚下像传送带般滚动,带着海泡沫的卷曲、海藻和破碎的贝壳。

然后,在他常讲的一个故事中,他看到了那块石头。

阿塔拉最初被它的形状所吸引——它那微微的卷曲,就像一个完美的肾脏。他弯下腰,指尖刮过沙子,把石头捡了起来。那天很凉爽,他举起石头,凝视着它唯一的瑕疵:沿着石头的整个长度,有一道单一的棱线,几乎就像生物老师的标记,指示着所谓的肾布罗德尔线。

在生物学中,布罗德尔线表示一个无血管平面,即血管和毛细血管丰富的分支血管树在此处终止。当阿塔拉站在那里,凝视着这块石头时,华盛顿特区医学会议上发生的事情再次发生:一个完全成形的想法在他的脑海中浮现,其力量足以改变整个医学界。

媒体一直关注他最宏大的项目——他试图培养整个器官。但多年前在海滩上,他意识到他根本不需要培养整个器官。

“我只需要10%,”他说。

他站在那里,凝视着石头上那道线,知道他可以沿着无血管平面,将肾脏那娇嫩的深红色组织沿着器官的整个长度分开,几乎不会造成失血或损伤,然后将一种“墨盒”——一块健康的肾脏组织薄片——插入这个切口。肾脏会以它自身类似蝾螈的方式生长并吸收新的组织,就像我们割伤后皮肤再生一样。

然而,在海滩上涌上心头的逻辑超越了蝾螈,包含了医学界一个众所周知的真理:人体惊人的10倍储备。“通常,患者直到所涉及器官失去90%的功能,才会出现任何严重症状,”他说。

病人爬楼梯时不会呼吸急促而倒下,直到他们的肺功能只剩下10%。心脏病患者不会因胸痛而死亡,直到她的动脉堵塞了90%。“肾脏或肝脏也是如此,”阿塔拉说,“如果我能植入健康的组织,相当于器官大小的10%或20%,我就能让患者维持高水平的生活质量,并保持活着。”

阿塔拉认为这些偶然的时刻——当一个问题的答案突然从某个意想不到的来源出现时——是他科学的关键方面。在这种情况下,偶然性使他能够设想一种全新的患者治疗模式,其中完全器官移植变得罕见,器官捐献者名单被消除。“理想情况下,利用这项技术,你可以对人们进行筛查,并在他们只失去40%或50%的功能时,增强现有器官,”他说。患者甚至永远不会达到紧急阶段。

寻找成功

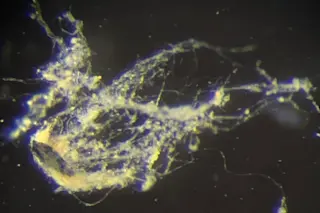

就在下一周,阿塔拉分离出了他需要的肾脏细胞,然后将它们种植在脱细胞支架上。不同类型的细胞像自然界中一样形成了结构——例如,远曲小管细胞形成了远曲小管,这是肾单位中过滤尿液的部分——但它们之间没有交流。它们构建的框架从未连接起来。阿塔拉透过显微镜观察,就像一个飞行员从飞机上俯瞰一个未完工的郊区开发项目。景观上点缀着各种结构,但它们之间没有道路连接。

回想起他从阴茎研究中学到的经验,阿塔拉又进行了一项实验。为了模拟细胞在体内经历的条件,他一开始就不再分离它们。就像厨师用研钵和研杵制作香蒜酱一样,阿塔拉研磨了一块健康的肾脏组织,将各种类型的细胞提取成一堆。

“这些细胞,可以说,已经有了联系,”阿塔拉说。“所以通过这项技术,这种联系从未真正断裂。它们一直在相互交流,通过这种方式,它们继续交流。”

阿塔拉透过显微镜观察,看到他之前看到的那些幽灵般的、孤立的结构相互连接——健康而充满生机。

“那种感觉太棒了,”他说。“正是我们希望看到的。”

这些词似乎太苍白,无法涵盖他真正看到的——实际上,是看着一个肾脏自我再生,人类身体正在实现其蝾螈般的本性。

阿塔拉继续致力于制造全新的器官。但他还有一个团队正在研究他在海滩上想到的模型:从患者受损的肾脏中提取并培养一些健康细胞。同时,对猪肾进行脱细胞处理,只留下外壳。然后用患者的细胞重新填充该器官。插入新肾脏组织的一部分,其重量大约相当于现有器官的20%。由于没有猪的细胞,接受者的身体应该会接受这部分新肾脏。

阿塔拉还在探索这种用于其他器官的部分移植的“薄片”模型。

尽管阿塔拉总是对他的项目进展保持谨慎,但他表示这种部分移植模型有所不同:该团队进展顺利,已成功将肾脏“墨盒”植入动物体内进行为期数月的试验。他说,主要问题似乎都已解决。相对而言,部分移植更接近现实。最实用的解决方案可能不如制造一个全新的器官那样引人注目或获得那么多宣传。然而,数百万个幸福的结局正在招手。因为他看到了答案,当它随着潮水涌来——海洋从未来回溯,听起来就像是神秘人群掌声的回声。

[本文原刊登于印刷版,题为“医生与蝾螈”。]