与杰西卡·格林一起参观一栋建筑可能会令人不安。“我们90%的生命都在室内度过,但我们对这个环境几乎一无所知,”她一边说着,一边推开俄勒冈大学尤金校区利利斯综合大楼的大门,这是一栋四层楼的玻璃混凝土建筑。“我们不考虑空气中的野生生物,因为我们看不见它。但它就在这里。”

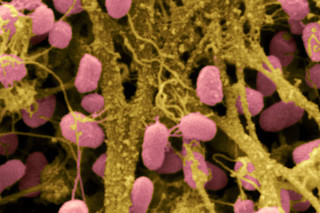

中庭内,数十名学生忙着去上课。其他人则与朋友聊天、发短信,并在一个小咖啡馆点咖啡。与此同时,在我们周围流动并进入我们的眼睛、鼻子、嘴巴和肺部的空气中,数百万微生物正在为生存而战。“空气并不空旷,”格林继续说道。远非如此:一立方米的室内空气含有多达1000万个细菌细胞。“我们每个人都在从身体上脱落微生物,并重新悬浮落在地板、桌子、垃圾桶上的微生物。它们在我们周围盘旋。我们不断地穿过一片微生物汤。”

很少有科学家比格林更了解这种“汤”了。这位42岁的理论生态学家是俄勒冈大学生物学与建成环境(BioBE)中心的负责人。BioBE中心仅仅两年前成立,但很快就成为室内生物学研究的全球中心。在中心,微生物学家与建筑师和进化生态学家合作进行研究,这些研究最终可能会影响未来几十年建筑的设计和建造方式。他们认为,创造健康的室内微生物环境不仅仅是擦拭桌子和拖地板的问题。格林说,它必须从一开始就着手,从建筑师最初的构思开始。

对格林和她的BioBE合作者来说,利利斯综合大楼就是一个巨大的培养皿。他们花费数月时间对生活在建筑空气中以及地板、桌子、椅子和其他活跃表面上的微生物进行取样。由此产生的DNA数据集将帮助他们了解建筑中各种微生物种群的功能和相互作用。“由于利利斯最近才建成,我们对其气流有了非常清晰的了解,”格林说。“有12个暖通空调单元(供暖、通风和空调)将室外空气引入,并通过近300个房间。从每个房间,一股气流进入走廊,它们像支流一样汇聚到这个中庭的河流中,将暖空气抽上并排出四楼中庭天花板的通风口。”

格林说话时,我开始感觉自己就像《黑客帝国》中吞下红色药丸的基努·里维斯。正如里维斯周围的世界只剩下二进制代码一样,杰西卡·格林周围的空气也充满了想象中的微生物。它们在我们的脚下掀起一阵阵猪圈般的烟尘。我向她提起这件事,她笑了。“在某种程度上,确实有点像那样,”她说。“我们走进一个房间,就会制造一场微生物尘暴。”

在新DNA分析工具和大量拨款的推动下,室内生态学已迅速从一个被忽视的领域转变为生物学中最热门的专业之一。在过去的几年里,许多顶尖的室外微生物学家已转入室内研究。格林早年致力于在北极孤独的野外探险中研究微生物。科罗拉多大学的生物学家诺曼·佩斯以在黄石公园温泉中发现新微生物物种而闻名,他建立了一个全国最富产的室内微生物学实验室。北卡罗来纳州立大学的生物学家罗布·邓恩现在也研究家庭微生物。

俄勒冈大学生态与进化研究所所长布伦丹·博汉南是世界亚马逊雨林微生物专家之一,但他也转入室内,与格林一起在BioBE中心工作。“在户外能体验到的所有美好,在这里也同样存在,”博汉南在他的BioBE办公室里告诉我。他举起手臂指向墙壁。“所有这些生命的多样性都在房间里飞舞。”

下一页:DNA革命走向室内

他们的研究已经取得了令人惊讶的成果。佩斯对住宅淋浴设备的研究引起了严重的担忧,即淋浴喷头可能成为导致肺部疾病的细菌的传播工具。邓恩对美国家庭的微生物横断研究揭示了你的枕头生态系统与马桶生态系统之间令人震惊的相似之处(参见第5页“绘制家庭微生物栖息地”)。而你甚至不想知道在对公共浴室的详细分析中发现了什么。

这足以让任何人变成一个疑病症患者。但对格林和她的同事来说,所有这些研究都只是更大规模的室内生态系统讨论的素材。

一个多世纪以来,人类一直试图用消毒剂、抗菌溶液和抗生素药物消灭微生物。基于最新的发现,格林和她的同事们正在质疑这一策略。也许室内健康的途径不是“赶尽杀绝”的方法,而是鼓励一个多样化的生态系统,其中良性和有益的微生物会排挤病原体。“室内同质性是我们作为一种文化已经习惯的,”格林告诉我们,当我们走出利利斯综合大楼,呼吸着新鲜的俄勒冈空气时。“我们已经习惯了每个房间都有相同的温度、相同的湿度、相同的气流。但在室外环境中,同质性很少对生态系统有益。”

自然世界在物种丰富多样的情况下运行最佳,无论是在人类尺度上还是在微生物世界中。然而,我们花费大量的金钱、时间和精力试图消除室内微生物物种的多样性。

微生物动态在医院中尤其关键,像金黄色葡萄球菌这样的细菌会削弱并杀死免疫系统受损的患者。“这个国家每周有2000人死于医院获得性感染,”格林说。“这几乎是每周死于公路车祸人数的三倍。”矛盾的是,寻找鼓励医院中更多微生物生态系统的方法可能有助于降低感染数量,这也是BioBE团队的主要挑战之一。

在医院、工作场所、家中,我们时刻被看不见的生命包围着。“无论我们喜不喜欢,它都在那里,”罗布·邓恩说。“我们唯一的选择是被什么样的看不见的生命包围着。”

DNA革命走向室内

科学家们开始系统地、生态学地思考室内环境,部分原因是由于2001年秋季炭疽袭击事件[pdf]。在22天的时间里,粉状炭疽——一种潜在致命细菌——被邮寄到华盛顿特区的美国参议院办公室,以及纽约和佛罗里达的媒体机构。17人因吸入炭疽孢子而生病,5人死亡。

红外图像捕捉到生物学家正在从俄勒冈大学的一间教室中擦拭微生物。| 凯特·劳

化学家保拉·奥尔西维斯基在2000年至2010年期间负责艾尔弗雷德·P·斯隆基金会的生物安全资助计划。当她开始研究暖通空调系统如何将炭疽从空气中清除时,她就室内生物学领域的科学现状进行了调查。奥尔西维斯基发现这个领域几乎不存在,于是她请诺曼·佩斯和开创性的遗传学家J·克雷格·文特尔研究可能性。碰巧的是,她的请求与新一代DNA工具的推出相吻合,这些工具即将彻底改变整个微生物学领域。

近100年来,生物学家只能详细研究那些可以培养的微生物——在培养皿中生长的微生物。不幸的是,只有不到1%的微生物对培养有反应。其余的对科学来说基本上是隐形的。这种情况直到高通量DNA分析技术的发展才得以改变。“大约10年前,你可以通过RNA测序来表征数百个物种,”加州大学戴维斯分校的微生物学家乔纳森·艾森说。“每个RNA序列的成本高达100美元。然后大约五年前,下一代测序方法问世了。这使得测序更容易,而且成本降低了几个数量级。”艾森说,现在他的实验室可以用大约1万美元生成10亿个RNA序列。今年早些时候在温哥华举行的美国科学促进会年会上,他提议创建一个基于DNA的全球微生物“野外指南”——这在几年前是无法承受的昂贵。他说:“高通量分析扭转了成本,从每个序列数百美元变为每美元数百个序列。”

配备了新技术的诺曼·佩斯开始了一系列室内微生物探索。他长期以来一直对水生微生物着迷,因此他将目光投向了在淋浴中安家的微生物。2006年至2008年间,他的团队拆解了丹佛和科罗拉多州其他城市家庭、公寓和公共建筑中的45个淋浴喷头。他们擦拭了浴帘和淋浴喷头,然后分析了DNA。结果令他大吃一惊:“一旦我意识到发生了什么,我就说,我的天啊,我吸入了什么样的生物?”

佩斯发现浴帘和淋浴喷头都充满了细菌生命。“淋浴帘上的肥皂垢不是肥皂垢,”他说,“它是一种微生物生物膜。它也存在于淋浴喷头中。”这些生物膜中的大多数生命都是良性的,由通常与土壤或水相关的微生物组成。但是,令人不安的是,相当多的淋浴喷头含有大量的鸟分枝杆菌,这种细菌可导致非结核分枝杆菌病(NTM),一种感觉像无法摆脱的流感的肺部感染。“你吸入的淋浴蒸汽不仅仅是蒸汽,”佩斯说,“它充满了气溶胶细菌,你正把它深深地吸入你的呼吸道。”

受佩斯发现的启发,斯隆基金会的保拉·奥尔西维斯基发布了一份关于全面室内环境项目的提案征集。她准备为这个新兴领域提供基金会的财力支持。但她不希望资助仅限于微生物学家;奥尔西维斯基希望建筑师也参与研究。“如果生物学家只是对建筑物进行取样,他们就错过了重点,”她说。“我们想知道建筑物里有什么,但我们也想知道这些微生物做了什么,它们如何进化以及对建成环境的变化做出反应。”

医院是奥尔西维斯基研究目标的首要任务。“大多数人现在都意识到医院感染及其可能导致死亡,”她说。“医院为解决这个问题所采取的任何策略都未能奏效。”美国疾病控制与预防中心(CDC)报告称,每年有170万患者在美国医院感染有害微生物——最常见的是葡萄球菌感染,其名称来源于金黄色葡萄球菌。尽管每年有数百万美元用于与医院相关的病原体研究,但直到现在,还没有人将医院作为一个生态系统进行研究,考察微生物总体的生物多样性,而不是孤立地研究病原体。

杰西卡·格林渴望接受这个挑战。作为微生物学界的一颗冉冉升起的新星,格林以冒险的科学家和无畏的运动员而闻名。年轻时,她曾以“大锤饼干”的化名参加轮滑德比。她将职业生涯投入到野外微生物的采集,但将重心转向室内微生物的想法吸引了她。“我一直对组织生态系统的力量,以及影响物种分布和丰度的因素很感兴趣,”她说,“这是一种在几乎完全未知的环境中提出这些问题的方式。”

在校园里,格林有一个秘密武器:G. Z. “查理”·布朗。作为可持续建筑领域的领先专家,布朗负责俄勒冈大学建筑能源研究实验室,研究人员在那里测试如何使包括医院在内的建筑在能源效率方面实现根本性提升。“建筑占发达世界能源消耗的40%,”布朗说。“医院是其中很重要的一部分。它们需要巨大的能源。能源使用上的一点点改进就能带来巨大的变化。”

特别是通风系统是出了名的能耗大户。“医院通常试图通过高通风率来解决室内空气质量和感染传播问题,”布朗说。换句话说:加大风扇,冲走有害细菌。布朗认为,如果建筑师对医院中的细菌有更多了解,他们就可以设计出能耗更低的清洁空气方法。但现有数据稀少。“我们有很多关于气流的资料,”他说,“但关于微生物的资料却很少。”

布朗已经与ZGF波特兰等美国主要医院设计师合作,因此他可以确保新的数据和想法不会在未被阅读的学术论文中被埋没。他希望直接影响下一代医院的建设。在布朗的加入下,格林说服斯隆基金会为建筑师和微生物学家之间前所未有的合作提供启动资金。

BioBE中心应运而生。

对抗“恶心因子”

“没人碰糕点吗?”杰西卡·格林问道。“快来啊!”

在BioBE中心每周一的例会上,一整盒的百吉饼和丹麦酥饼摆在会议桌上,像一个未解的笑话。把一群微生物学家召集起来,把食物摆在他们面前,然后看着他们猜测葡萄干和糖霜周围到底潜藏着什么样的微观动物园。布伦丹·博汉南打趣道:“也许我们早上从淋浴喷头里出来的那些微生物酸奶已经把我们喂饱了。”

四周传来一阵轻微的笑声。在这个房间里,诺曼·佩斯的研究已经获得了亚文化的恶名。物理学家拿希格斯玻色子开玩笑;微生物学家则拿佩斯的淋浴喷头粘液说事。当然,这里并非全是微生物学家。围坐在桌边的有进化生态学家、能源物理学家和建筑师。“BioBE的一部分就是学会说彼此的语言,”博汉南说。

建筑师查理·布朗插话道:“在他们的微生物学研究中,他们经常报告说他们对‘一个房间’或‘一间教室’进行了取样。什么?这对在建成环境中工作的人来说毫无意义。告诉我们尺寸!窗户、门、气流、温度、材料。”为此,BioBE中心的微生物学家们已经开始研究更严格的方法,以对他们的两个测试建筑——利利斯综合大楼和波特兰郊区的普罗维登斯密尔沃基医院——的空气和各种表面进行取样。

史蒂文·肯贝尔是一位研究生物学家,他向团队展示了他最新的微生物采样器。它看起来像一个塑料文件盒,上面伸出一个麦克风。这个麦克风实际上是一个带过滤嘴的真空吸尘器。它相对于现有设备的巨大优势不在于准确性,而在于不引人注意。“我们需要在人们学习和演讲的房间里采样空气,”肯贝尔说,“如果吸尘器马达太吵,他们就会把盒子扔出房间。”所以他用消音泡沫填充了他最新的模型。他按下开关,它发出低沉的嗡嗡声。格林点头表示同意。“对建筑物进行采样会让人感到不舒服,”她说,“他们害怕你可能会发现什么。”肯贝尔安静的空气采样器应该会为她的研究人员打开更多的大门。

“我们称之为‘恶心因子’,”博汉南向我解释说,“这是我们必须不断克服的障碍。”

说到恶心:法医建筑师杰夫·克莱恩接着展示了利利斯综合大楼独特通风系统的幻灯片。教室呈阶梯状,像一个圆形剧场,立管之间的管道允许室外空气流入建筑物。克莱恩展示了一张地板下的照片,揭示了一个肮脏的管道,里面堆满了糖果包装纸、钢笔、纸张和灰尘。微生物学家们立刻兴奋起来。他们喜欢灰尘。“灰尘是所有曾居住在那里的生命的史料记录,”博汉南说。看着克莱恩照片中肮脏的地板,他说:“看哪,微生物学的伯吉斯页岩。”

会议接下来,肯贝尔想知道房间里人类的存在是否会影响哪些微生物繁盛,哪些微生物消亡。格林提到了耶鲁大学生物工程师乔丹·佩奇亚最近的一项研究,他曾对耶鲁法学院一间教室的微生物进行采样。当房间无人时,微生物会从空气中沉降到地板、桌子和墙壁上。当人们进入时,他们就像龙卷风一样,重新悬浮了这些沉降的微生物。“而且我们对自己进入房间所带来的微生物还有很多需要了解的地方,”她说。

“没错,”博汉南补充道,“我们身体上的流失有多少。”

我请求澄清。“流失——你的意思是脱落?从我们皮肤上脱落?”

博汉南笑了。“我更喜欢‘流失’这个词,”他说,“这是一个不那么带有价值观的词语。”

今年,BioBE团队将开始在波特兰一栋办公楼内正在建造的一个室内环境中测试这种人类微生物流失。这是一个巨大的洁净室,安装了150多个采样设备,它将使科学家能够精确控制温度、气流、湿度和其他变量。一旦运行起来,团队将能够确定人类向室内环境贡献了多少种以及哪些类型的微生物。“我们对土壤微生物的了解甚至比对我们自己身体上的微生物还要多,”博汉南说。

会议结束后,一位微生物学家拿了一个百吉饼。其他人也跟着效仿。饥饿战胜了“恶心因子”。

下一页:微生物友好型医院

微生物友好型医院

那天上午晚些时候,查理·布朗向我演示了他正在进行的关于医院病房、通风和窗户的一些计算机建模。“现在大多数建筑的问题不在于供暖,而在于制冷,”他说。新建筑密封严密,能源效率很高,很少有热量散失——但内部,人体和办公设备会散发大量热量。布朗想弄清楚如何利用更多的自然通风来冷却医院,并减少它们的能源足迹。这是对一个旧思想的现代诠释。“病人对新鲜空气的需求,比对其他任何需求都更早地体现在他们的外表上,”弗洛伦斯·南丁格尔在1859年的《医院札记》中写道。南丁格尔提倡通过打开窗户获得室外空气的恢复作用。“将病人紧闭在人工加温的空气中,”她警告说,“无异于将他们放在慢烤箱中烘烤。”

从19世纪70年代到1940年代,当肺结核在欧洲和美洲肆虐时,结核病患者被送往疗养院,在那里他们被规定休息和充足的新鲜空气。在1950年代,新的抗结核药物使疗养院停业。在1970年代,建筑师开始将HVAC系统整合到新的医院设计中。为了正常工作,这些系统需要完全控制室内气流。结果:密封的窗户。当HVAC管道提供完美调节的空气时,谁还会想打开窗户呢?“新鲜空气的概念与我们设计和建造医院的方式脱节了,”肯贝尔说。建筑师只考虑温度和空气交换率。他们没有考虑到室外空气实际上可能含有某些特性——即多样化的有益微生物——这些特性可能使其比室内空气更健康。

南丁格尔关于新鲜空气有益健康的信念在2007年被英国研究员罗德·埃斯科姆复兴。他指出,肺结核仍然是全球杀手,每年导致180万人死亡。其中大多数病例发生在发展中国家,那里结核病感染通常通过病人在通风不良的医院咳嗽传播。在秘鲁利马的医院进行的一系列研究中,埃斯科姆表明,简单的开窗行为可以将结核病感染的风险降低三分之二。

这一发现促使BioBE研究人员提出了一个基本问题:室外空气与室内空气究竟有多大差异?“我们想知道室外微生物通过医院窗户进入室内时会发生什么,”肯贝尔说,“当你打开窗户时,室内微生物又会发生什么?直到几年前,我们还没有DNA工具来找出答案。现在我们有了。”

2011年,BioBE中心团队对普罗维登斯密尔沃基医院患者病房的空气细菌进行了采样。他们研究了窗户关闭和打开时的房间。团队发现每立方米空气中含有0.5百万到2.5百万个细菌细胞,这与他们的预期相符。但其他数据却让他们大吃一惊。“我没想到室内外空气之间会有如此巨大的差异,”格林在她的办公室里告诉我。室内外空气几乎含有完全不同的微生物种类。室外空气主要含有在土壤、水和叶片表面发现的细菌。封闭窗户房间中的大多数空气传播细菌是人类生物群落特有的——我们从皮肤、头发和嘴巴上脱落的细菌。

“对我来说,我们几乎又回到了起点,这真是太不寻常了,”格林继续说道,“我们已经达到了一个与佛罗伦萨·南丁格尔150年前倡导的完全相反的地步,设计了紧闭的医院,而现在我们正在发现科学数据,证实了她的理论。”核心信息很明确:封闭建筑物使室内环境看起来更像人类。“这不一定是一件好事,”格林说。

这仍然给BioBE团队留下了一些关于医院为何如此危险的基本问题。医院生态系统是否鼓励危险微生物繁殖?或者所有建筑物中都存在有害微生物,而医院只是吸引了特别容易感染它们的人群?如果是前者,格林希望找到一种方法来创造一个更健康的微生物生态系统,而不是一个接一个地追逐有害微生物。这可能导致激进的新平面图、通风系统以及将健康的室外微生物引入室内的方法。“建筑物中正在发生着美丽的生物学现象,”她说,“如果我们想管理室内环境,我们就必须了解生态学和进化论。”

格林补充说,从那时起,这仅仅是一个扩大规模的问题。“一旦你把房间和建筑物视为生态环境,你实际上谈论的是岛屿生物地理学。”对格林来说,房间是岛屿,建筑物是群岛。“把空气想象成这些岛屿周围的海洋。它通过走廊和机械通风系统连接着这些岛屿。人们是传播媒介,从一个空间移动到另一个空间。所有这些都在那里发生。我们从室外环境中了解到的所有一切,在室内也同样发生:随机的出生和死亡事件,对资源的竞争,以及不同生物的协同进化。”

格林话音刚落,暖通空调系统启动了。过滤后的空气通过她办公室墙壁上的通风口排出。我转身离开,脚下扰动了一团微生物。

绘制家庭微生物栖息地图

大多数关于家庭微生物的研究都集中在特定位置,如浴帘或热水器。现在,北卡罗来纳州立大学的生态学家罗布·邓恩旨在调查美国数千个住宅中从枕套到冰箱上的所有生物。

去年秋天,邓恩启动了他的“我们家的野生动物”项目,进行了一项试点研究,40名志愿者擦拭了家中八个位置,并将样本寄回。然后,他让实验室对这些棉签上捕获的微生物、真菌和其他生物的DNA进行测序和分析。这项研究揭示了引人入胜,尽管有些令人不快的发现。“枕套和马桶座圈实际上有很多共同之处,”项目公共科学主管霍莉·梅宁格说。事实上,这两个位置的细菌菌株重叠如此之多,以至于很难判断特定样本来自何处。这种相似性并不完全令人惊讶,因为这两个地方的微生物最常与人体相关。在枕头和马桶上存在的数百种菌株中,有葡萄球菌和链球菌家族的细菌,它们通常生活在皮肤上。这两个地方也有大量的肠道微生物(这意味着枕头上被科学家们委婉地称为“粪便污染”的东西播种了)。邓恩和他的团队在迄今为止采样的房屋中发现了持续的模式。马桶座圈和枕套总是有很多共同之处。不那么令人不安的是,厨房台面上的微生物群落与砧板和冰箱上的微生物群落重叠,所有这些都以农产品上发现的细菌为主。房屋的内外门槛也共享细菌群落——主要是土壤中发现的并在灰尘中传播的菌株。

在他的初步数据中,邓恩将每个家庭视为一个多样化的生态系统混合体,几乎是一个微型星球。“这些都是可预测的栖息地,”他说,“我们实际上是在寻找房屋中的沙漠和雨林。”——维罗妮克·格林伍德

太空中的虫子

宇航员们来来去去国际空间站,但对于数不清的数十亿微生物而言,它们搭乘着便车进入轨道,这里就是家。在一个名为SWAB(表面、水和空气生物表征)的项目中,NASA微生物学家通过对宇航员饮用的水、呼吸的空气以及他们触摸的表面进行采样,来监测空间站内的微观居民。SWAB主要旨在控制病原体,但它也监测船载微生物生态系统如何随时间变化。“每次飞船停靠,国际空间站基本上都会重新接种,”NASA微生物学家杜安·皮尔森说。

团队发现,变化的不仅仅是种群;太空旅行改变了微生物本身。亚利桑那州立大学生物学家谢丽尔·尼克森最近发现,沙门氏菌在太空中毒性增强数倍,这种转变在细菌返回地球数小时内消失。微重力环境可能会改变沙门氏菌基因的表达方式,从而增加了其他微生物在太空中也可能比在地球上更危险的可能性。——索菲亚·李

布鲁斯·巴科特是《绯红金刚鹦鹉的最后一次飞行》的作者。他为《国家地理》、《户外》、《地球上》及其他出版物撰写科学和环境方面的文章。