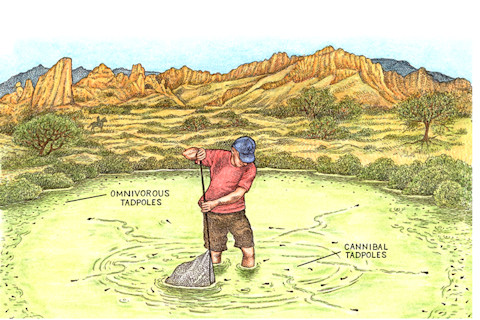

我深陷在一个由等量雨水和牛粪组成的临时池塘中,这时食人动物开始啃我的腿毛。

“如果你站得够久,它们肯定会咬你。”岸边传来一个声音。

“它们”是食人性的铲足蟾蝌蚪,俗称蝌蚪。警告来自北卡罗来纳大学的生物学教授大卫·普芬尼格,他已经在亚利桑那州奇里卡瓦山脉研究这些蟾蜍20多年了。

应普芬尼格的邀请,我于七月中旬抵达美国自然历史博物馆的西南研究站——就在初夏季风将牛洼地变成育苗池,新孵化的蝌蚪变成食人动物之后。但我来到奇里卡瓦阿帕奇人祖传土地的真正原因并不是因为蝌蚪在互相吞食。而是因为其中一些

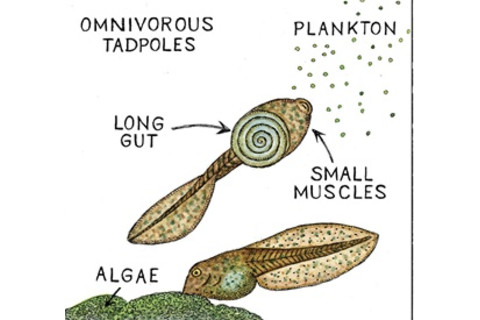

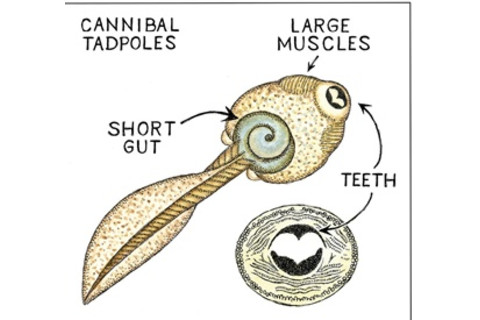

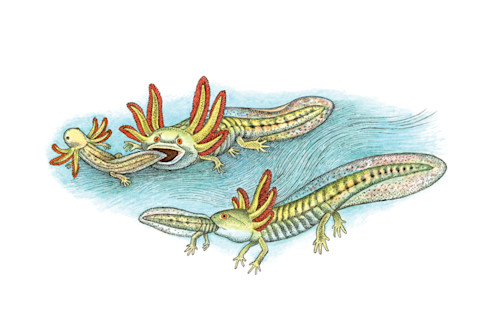

然后,两三天后,发生了一些奇怪的事情。一些微小的两栖动物经历了剧烈的生长爆发,它们的身体一夜之间膨胀起来。现在,当我手持捞网, wading,穿过天空牧场池塘(一个充满泥泞底部的泥坑,却自命不凡),这些膨胀的原始蟾蜍比它们那些啃食粪便的兄弟姐妹大四到五倍。

“这些看起来像是两种不同的物种。”我一边说着,一边检查着刚捞起来的一把蝌蚪。我还注意到,较大的个体呈浅褐色,而小家伙的身体则布满了深绿色的斑点。

“最初,人们认为它们是不同的物种,”普芬尼格回答道。

我用放大镜仔细观察这些扭动的俘虏,发现它们的差异不仅限于体型和颜色。较大的蝌蚪还有强壮的尾巴和看起来很厉害的喙。

帕特里夏·J·温尼

“呀,好漂亮的切齿。”我评论道,一如既往的科学家本色。

“它们是由角蛋白构成的。”普芬尼格说。角蛋白正是我们指甲和头发中发现的那种坚韧的结构蛋白。

后来,在解剖显微镜下比较两种蝌蚪形态——正在蜕变为蟾蜍的幼体——时,我看到在一套花边唇的后面,扁平的角质板(对于以碎屑为食来说效果很好)已经变成了食人形态中一排像南瓜灯一样锋利的牙齿。食人者下颌的肌肉也显著增大,尤其是负责闭合下颌的

在三天的时间里,我在从轮胎压出的水坑到奥运会双宽型牛游泳池的水域中观察并捕捉蝌蚪。我从研究人员那里学到了很多关于三种两栖铲足蟾的信息,它们在这种危险且不可预测的条件下产卵。大部分信息都集中在这些生物的生态、行为和进化上。当然,同类相食的角度也存在,尽管这些研究人员认为这种行为是完全正常的。

帕特里夏·J·温尼

然而,直到相对较近的时期,除了极少数例外,自然界中的同类相食都会被认为是非正常的。因此,直到20世纪的最后二十年,很少有科学家花费时间研究一个被认为生物学意义不大(或根本没有)的话题。基本上,当时的普遍观点是,同类相食,如果发生的话,要么是饥饿所致,要么是与圈养条件相关的压力。

就是这么简单。

或者我们是这么认为的。

完全自然 在20世纪70年代,加州大学圣克鲁斯分校的生态学家劳雷尔·福克斯迈出了科学研究同类相食的第一步。她一直在研究掠食性淡水昆虫仰泳椿的取食行为。福克斯发现,尽管这些贪婪的捕食者主要依靠水生猎物,“同类相食也是它们饮食中持续存在的一部分。”此后不久,她开始整理一份报告了同类相食的科学论文清单。尽管事实证明有数百篇参考文献记录了各种物种的这种行为,但没有人将这些事例联系起来,也没有就这种行为提出任何概括性结论。到1975年福克斯的综述论文发表时,她得出结论,同类相食根本不是异常行为,而是对各种环境因素的完全正常反应。

她还确定同类相食发生在所有主要动物群体中,包括许多曾被认为是食草动物的物种——比如蝴蝶。她强调,自然界中的同类相食也表现出与其发生频率相符的复杂性。福克斯提出,同类相食在特定物种中出现并非简单的“发生”或“不发生”命题,而是通常取决于种群密度和当地环境条件变化等变量。她甚至将同类相食的环境联系追溯到进化树上的人类分支。

帕特里夏·J·温尼

在思索了关于实行非仪式性同类相食的人类生活在“营养边缘地区”的报告后,她提出食用其他人类可能为低密度人口提供了5%到10%的蛋白质需求。反之,她认为在人口密度足够高,能够提供充足且可预测食物供应的聚居地,同类相食是罕见的。

1980年,生态学家和蝎子专家加里·波利斯接过了动物同类相食的大旗,开始研究吞食同类的无脊椎动物。和福克斯一样,他指出饥饿虽然会导致这种行为的增加,但绝不是必要条件。也许波利斯最重要的贡献是整理了一份与同类相食相关的概括清单,其中包含了无脊椎动物同类相食的大多数例子:1) 未成年动物比成年动物更常被吃掉;2) 许多动物,尤其是无脊椎动物,不识别自己的同类个体,特别是卵和幼体阶段,这些被简单地视为食物来源;3) 雌性比雄性更常进行同类相食;4) 饥饿和替代营养形式的相应减少会增加同类相食;5) 同类相食通常与给定种群的过度拥挤程度直接相关。

波利斯强调,这些概括有时会结合出现,例如过度拥挤和缺乏替代营养形式(一种常见的同类相食相关原因和结果),这两种情况现在都归属于更广泛的“压力环境条件”范畴。

1992年,进化生物学家马克·埃尔加和伯纳德·克雷斯皮编辑了一本关于不同动物类群同类相食的生态和进化的学术著作。在其中,他们将自然界中同类相食的科学定义精炼为“杀死并吞食同种个体的一部分或全部”。最初,研究人员排除了被吞食个体已死亡或幸免于难的情况——前者他们认为是某种食腐行为。然而,最终他们决定这些是整个动物界中观察到的同类相食行为的变体。

随着同类相食研究在20世纪80年代获得科学上的认可,越来越多的研究人员开始关注这一现象,他们带来了各种领域的专业知识。从生态学家那里,我们了解到同类相食通常是捕食和觅食的重要组成部分,而社会科学家则研究其与求偶、交配甚至父母照料的关系。解剖学家发现了奇怪的、与同类相食相关的结构进行研究(比如铲足蟾的角质喙),野外生物学家则在自然条件下研究同类相食,从而反驳了之前认为这种行为依赖于圈养的说法。

亚利桑那州的低地灌木丛与该州奇里卡瓦山脉郁郁葱葱的山峰和布满巨石的山谷形成了鲜明对比。这些“天空之岛”——被截然不同的低地环境包围的孤立山脉——为我下午在另一个短暂池塘中涉水提供了壮丽的背景。

气温升至95华氏度,这使得该地区大部分陆生居民躲藏在阴凉处或地下。但马蹄池的居民让我想起了吃了糖的幼儿园小朋友在操场上奔跑(尽管它们的腿更少,同类相食更多)。此时,我已开始观察到铲足蟾蝌蚪在水面下异常活跃地游动,表现出明显的行为模式。我注意到,较小的杂食性形态通常停留在岸边浅水区。它们在棕色的水中不停地、看似随机地寻找食物,突然而频繁地改变方向。当我进一步远离岸边时,这种无规律的游泳行为的一种解释变得清晰起来,因为在这里更深的水域是食人者的领地。我静静地站着,看着数百只明显更大的蝌蚪在池塘中纵横交错,频繁地从深水区向岸边游去,无情地寻找猎物。

那么,为什么某些铲足蟾幼体表现出同类相食的行为呢?这些藻类染色的池塘中似乎有足够的有机物质来养活整个幼体群,甚至更多。

在与普芬尼格和他的研究团队交谈时,我了解到答案直接与成年两栖动物产卵的水生环境有关。由春季和初夏季风形成的铲足蟾经常光顾的临时池塘往往只不过是水坑,因此它们在亚利桑那州东南部的炎热干燥环境中会突然蒸发。因此,自然选择会青睐任何能使依赖水的蝌蚪尽快离开水池(即长出腿)的适应性特征。在这种情况下,所进化的现象可以归入相当广泛的生态范畴,即表型可塑性:当环境条件变化允许从单一基因型(生物体的遗传组成)产生多种表型(可观察到的特征或特性)时。

选择压力在于繁殖池的临时性,卵在那里产下并孵化,蝌蚪在那里发育成为小蟾蜍。从卵到幼蟾蜍的正常周期大约需要30天——除非池塘提前干涸,导致整个幼体群死亡。为了应对这种特定的环境选择压力,进化出了一种方法,使一些蝌蚪能在大约三分之二的时间内成熟。生长速度加快的原因是,食人幼体获得了富含动物蛋白的饮食,以及一份蔬菜配餐,后者以其杂食性猎物在它们最后的一餐中所消耗的营养丰富的植物物质的形式存在。

尽管关于铲足蟾同类相食的故事已被充分研究,但尚未完全解决。没有人能够确定这些繁殖池中究竟是什么刺激触发了食人形态的出现。

然而,普芬尼格和他的同事们之前在另一种两栖动物身上研究过一种完全不同的同类相食触发刺激。而这种动物恰好是北美洲最壮观的物种之一。

小个体被吃掉 虎纹蝾螈(

普芬尼格和他的同事对受精的

“看起来他们必须有触觉线索,”普芬尼格告诉我,“相互碰撞的某种东西会触发食人者的产生。”

帕特里夏·J·温尼

未成年动物被吃掉的频率远远高于成年动物,这使得杀幼(或杀婴)成为动物界中最常见的同类相食形式。直觉上,吃掉下一代似乎不合逻辑,但这种行为在进化上可能是有意义的,原因有几个。幼年动物不仅提供了宝贵的营养来源,而且在大多数物种中,它们相对缺乏防御能力。因此,它们提供了即时的营养益处,但对同物种中体型较大的成员几乎没有威胁,而这些较大的成员大多对幼年形式的攻击免疫。

但除了获得一顿饭之外,同类相食还使某些物种的个体能够加速其发育过程,正如我们在铲足蟾身上看到的那样,这使它们能够迅速摆脱可能被捕食或因不可预测的环境条件而死亡的阶段。在像赤拟谷盗(

最后,许多动物会维持特定的领地,它们无法容忍同种生物(即同一物种的成员)的存在。根据波利斯的说法,拥挤会增加个体侵犯他人空间的情况。通过减少过度拥挤,同类相食可以降低领地侵犯的频率。

同类相食的弊端 同类相食也有严重的缺点。

最大的可能性是,从同种生物那里获得有害寄生虫或疾病的几率会大大增加。寄生虫和病原体通常具有物种特异性,其中许多已经进化出防御机制来对抗宿主的免疫防御。因此,捕食同类的捕食者比只捕食其他物种的捕食者更容易感染疾病或寄生虫。在最著名的同类相食相关疾病传播案例中,新几内亚的福雷人由于仪式性地食用死去亲属的脑组织和其他组织,几乎被灭绝——这些亲属感染了库鲁病,这是一种无法治愈且极易传播的神经系统疾病。

食人动物——无论是微生物还是循道宗信徒——如果吃掉自己的亲属,其进化成功指标(即包容性适应度)也会下降。包容性适应度是指个体基因的存活率,无论是来自后代还是旁系亲属(如兄弟姐妹或表亲),这才是衡量进化成功的真正标准。一个吞食自己后代、兄弟姐妹甚至更远亲戚的食人动物,会将其基因从种群中移除,从而降低其自身的包容性适应度。既然这是不好的兆头,自然选择应该青睐那些能够区分亲属和非亲属的食人动物。在许多情况下,这正是发生的情况。

普芬尼格和他的团队发现,他们的研究对象能够识别与亲属相关的线索,而这些线索在非亲属中是不存在的。

“大多数例子都属于‘腋窝效应’,”普芬尼格告诉我,“在这里,个体根据自己的气味形成了一个模板,判断它的亲属闻起来像什么。”他举了一个纸蜂物种的例子,它们经常袭击同种生物的巢穴,为自己的幼蜂提供食物。在这些物种中,个体学会了“如果一个个体闻起来像你的巢穴或洞穴……你就不会吃它们。”

类似地,虎纹蝾螈的幼体更可能吃掉不相关个体的幼体。普芬尼格解释说,他和他的同事通过“阻止它们闻气味”来实验性地确定了这一点。

“你是怎么做到的?”我好奇地问道,脑海中浮现出一支显微外科医生团队正在一个微小的两栖动物患者上方忙碌的画面。“请冲洗,护士。难道你没看到这位患者正在脱水吗?”

“在它们的鼻孔下方涂上超强胶水。”他回答道。

“哦,对。”我尴尬地笑了笑,然后普芬尼格向我保证这种情况是暂时的。

如果你想知道铲足蟾是否会避免吃掉它们的亲属,普芬尼格告诉我,杂食性蟾蜍更喜欢和它们的兄弟姐妹联系在一起,而食人蟾蜍通常只和非兄弟姐妹成群。在亲密接触的咬合中,食人蝌蚪会毫发无损地释放兄弟姐妹,并吞食非亲属。然而,在实验室里,如果食人蝌蚪被剥夺食物,然后被放入有其他蝌蚪的池子里,所有的赌注似乎都失效了。在这种情况下,饥饿成为最大的平等主义者,亲属和非亲属都会被吃掉。

达尔文式的扭曲 我曾想,H.G.威尔斯在1895年撰写《时间机器》时,是否了解同类相食的变异体。在威尔斯的经典小说中,时间旅行者遇到了两种人类物种:体型娇小、温顺的埃洛伊人,以及野蛮的莫洛克人,莫洛克人饲养埃洛伊人以供食用。威尔斯解释莫洛克人的同类相食行为,暗示他们曾经是工人阶级成员,在地下为懒惰的上层地表居民辛劳。时间旅行者推测,食物短缺(即环境变化)迫使地下居民改变饮食——起初是老鼠,但最终是体型稍大的东西。这种行为导致了一个庞大的食人种族,以地表居民为食,而地表居民自身的进化路径将产生羊群般的埃洛伊人,他们被娇生惯养,吃得很好,最终被宰杀作食物。

帕特里夏·J·温尼

尽管伊洛伊人与莫洛克人的关系显然意在作为阶级区别恐怖的警示故事,威尔斯却构想了一种生物现象,其与普芬尼格及其同事们今天正在研究的现象惊人地相似。

这些科学家假设的范围远远超出了同类相食,深入到进化本身的机制。他们声称,种群中新性状的出现,通常被认为是新物种进化的第一步,可以通过除了微突变积累(即小规模或高度局限的突变,即新性状以及最终新物种被认为出现的经典机制)之外的手段发生。一些研究人员现在认为,经过几代,最初作为表型可塑性例子出现的新颖性状,有可能产生独立的物种。

无辜却血腥 最终,同类相食在进化上是完全有道理的。如果蜘蛛种群中有许多雄性供雌性选择,那么吃掉其中一些雄性可以增加夏洛特的整体适应度,因为它增加了她抚育新一批小蜘蛛的机会。另一方面(蜘蛛有八条腿可供选择),在一个雄性稀少或两性不常相遇的种群中,吃掉雄性可能会通过减少雌性的交配机会而对其整体适应度产生负面影响。

作为一名动物学家,我发现这种二分法令人愉悦,因为它符合逻辑,而且其发生或多或少是可以预测的。在自然界中,就同类相食而言,我没有发现灰色地带,没有罪恶感,也没有欺骗。

只有令人着迷的各种无辜——尽管常常血腥——的反应,以应对几乎同样多变的各种环境条件:孩子太多,空间不足,雄性太多,食物不够。