眺望溪(Lookout Creek)在俄勒冈州喀斯喀特山脉中奔腾,咆哮着冲过巨石,在巨大的倒塌树枝和原木堆中盘旋,然后流向太平洋。这条溪流狂野而崎岖,不是那种人们通常乐意在没有皮划艇或橡皮筏的情况下航行的河流。当然,它也不是那种只戴着面罩和浮潜装备,同时身处1000伏电流场中就能穿越的溪流。

然而,在1990年一个阳光明媚的夏日,生物学家斯坦·格雷戈里(Stan Gregory)像螃蟹一样沿着溪底爬行,他的肘部、膝盖和腹部在岩石和碎石上摩擦撞击。附近浅水区,一名穿着橡胶靴的技术员涉水而行,一根地线从他背上的电池组垂入溪中,一个电极像一根下垂的钓竿一样伸在他前方的水中。

格雷戈里事后报告说,电流虽然令人不适,但并非无法忍受。他说,它会让你牙齿发麻。不过,如果你注意力不集中,离探头太近,你确实会受到相当大的电击,嘴里会有一种金属味。这与电流对你牙齿填充物的影响有关。

格雷戈里承受这一切有两个原因,一个小的,一个大的。小原因是:渔业生物学家经常使用电击来清点溪流中的鱼类。电流强度足够低,只会在瞬间击晕鱼,让它们短暂浮出水面以便清点。但很少有生物学家曾查看有多少鱼对电击没有反应,因此从未被清点。格雷戈里和他的溪流团队(他们自称)的同事们在这次冒险中了解到,事实上,数百条小鱼逃脱了,从未被清点,即使技术人员逆流或顺流而上,它们也只在电流场外快速游动。某些品种的杜父鱼和鲦鱼在传统溪流调查中显然被严重低估了,这给了渔业生物学家一个完全不准确的生态系统构成图。

这本身就是很好的科学。但格雷戈里潜入水中的大原因与一个更大的谜团有关。他需要更多地了解眺望溪中的鱼类,因为他是一个科学家团队的成员,这个团队正试图理解森林中发生的一切,包括穿过林地的溪流的性质。

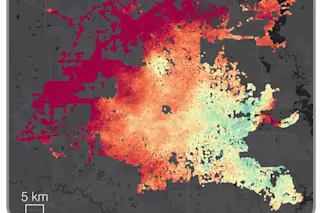

这条小溪流经安德鲁斯实验林(Andrews Experimental Forest),这是一片占地16,000英亩的茂密、苔藓覆盖、生机勃勃的道格拉斯冷杉和西部铁杉原始森林。20年前,一个由大约三十多名研究人员组成的团队在这里着手揭示整个生态系统的秘密。他们希望首先了解哪些生物居住在这片森林中。但他们也希望能够开始理解森林复杂的生态网络——将阳光、雨水、干旱、土地以及从土壤深处到树冠顶部所有生命、死亡和已故事物联系在一起的无数环节。

他们距离完全理解还有几十年,甚至几个世纪的路程。但到了现在,安德鲁斯森林已经成为地球上被了解得最透彻的生态系统之一。这里的研究人员已经发现,过去人们对森林功能深信不疑的许多观点过于简化,而且在许多情况下,根本就是错误的。

例如,天然原始森林地面上持续腐烂的数千根巨大原木。像任何腐烂的有机物一样,它们将营养物质循环回土壤中。然而,林务员长期以来一直认为,腐烂的原木对生态的贡献相当小,因为与细枝、树叶和广泛的根系相比,原木的木材和树皮营养贫瘠。

华盛顿大学森林资源学院的生态学家、安德鲁斯生态系统研究的创始人之一杰里·富兰克林(Jerry Franklin)说:“林务局过去每英亩花费数百美元来清理原木。主要观点是它们是火灾隐患和浪费,除了在森林中制造麻烦外,它们什么也没做。没有人考虑过,从生态角度来看,这些原木可能起着很大的作用。回想起来,我们当初竟然如此愚蠢,这几乎令人难以置信。”

安德鲁斯的研究人员最终了解到,原始森林中巨大的倒塌原木扮演着许多以前不曾怀疑的重要角色。其中最微妙、也最令人惊讶的一个是,它们作为涉及微小啮齿动物、浓郁真菌和巨大活树的紧密生态链中的一个隐藏环节。

这项发现始于1970年代初,由富兰克林组织的一次古老森林实地考察,参与者包括真菌学家吉姆·特拉普(Jim Trappe)和哺乳动物学家克里斯·马瑟(Chris Maser)。特拉普和马瑟之前从未见过面,那天在车上,特拉普开始向马瑟讲述他的专业热情:块菌。这些生活在土壤深处的真菌无法进行光合作用。相反,真菌菌落实际上会生长并穿透树木最细的、毛发般的根须,从根细胞中提取储存的糖分。

但是,正如特拉普解释的那样,这种关系是相互的。当根和真菌以这种方式结合时,它们获得了一个共同的名称:菌根。这些菌根几乎像一个生物体一样运作,同时支持块菌和树木。在树冠进行光合作用产生的糖分滋养下,真菌会长出比人类头发还细的长丝,称为菌丝,它们在土壤中形成巨大的网络。它们的覆盖范围远比根系本身更广。真菌菌丝能高效地从土壤中吸收水分。它们比根系更有效地获取和提取重要的营养物质磷,磷对所有植物形成核酸都至关重要。大部分磷被束缚在复杂的分子中,这些分子不溶于水,因此细胞不易吸收。但真菌会产生大量的酶,释放磷并使其可溶。此外,菌根真菌的广泛分布使树木能够获得更多的营养物质。特拉普说,这就像根是鱼钩,但块菌就像一张网,深入土壤的每一个角落和缝隙。

特拉普接着告诉马瑟,块菌与根和树本身分享它们从土壤中提取的水分和营养。同时,它们在根周围形成一种保护屏障,抵御细菌等致病微生物,并且实际上可以将抗生素注入土壤。真菌还会分泌一种多糖,作为一种有机胶,帮助微小的土壤颗粒凝聚在一起;这种凝聚反过来又创造了一个更疏松、更开放的土壤环境,水和氧气可以在其中流动。

被这一切吸引的马瑟提到,真菌学家和美食家可能不是唯一对块菌感兴趣的生物:他一直在研究的许多小型哺乳动物都在吃真菌,他想知道块菌是否构成了它们饮食的一部分。不久之后,马瑟捕获了一只红背田鼠,一种类似于老鼠的小型啮齿动物,他将它的胃内容物样本送到了特拉普在俄勒冈州立大学的实验室。特拉普在显微镜下检查后,立即认出胃里充满了带有锯齿和脊状的微小真菌孢子。事实上,这只田鼠的饮食完全由块菌组成。

特拉普和马瑟在随后的几个月里的研究表明,真菌是几种小型生物,包括北方飞鼠在内的主要且营养丰富的食物来源。对这些啮齿动物粪便颗粒的分析显示,数百万个微小的繁殖孢子未经消化地通过了它们的身体。

事实证明,这有一个很好的生态学原因。特拉普、马瑟和一小群同事们逐渐拼凑出一个紧密相连的循环相互依存链的教科书案例:当一棵巨大的冷杉或铁杉树死亡并倒塌在地时,它会慢慢腐烂。在一个世纪或更长时间内,它柔软腐烂的木材成为穴居田鼠的栖息地,而田鼠又以块菌为生,并通过它们的粪便颗粒将繁殖孢子散布到整个森林中。从这些孢子中生长的真菌同时为田鼠提供更多的食物,并与新的幼树根系相互作用,这些幼树将长成参天大树,并在几个世纪后倒塌在地,重新开始这个循环。

这种用孢子为森林接种的方式在火灾或毁灭性风暴之后尤为关键。这种扰动可能会杀死许多菌根赖以生存的树木。但即使在肆虐的野火中,潮湿、海绵状的原木也为小型啮齿动物提供了庇护,它们不仅会重新繁衍森林,还会通过将真菌孢子重新分布到土壤中来帮助森林自身恢复。

此外,安德鲁斯研究人员发现,原始森林中腐烂的原木所起的作用远不止是容纳一些田鼠和块菌。一片500年林龄的林地,单英亩可能含有80吨处于不同腐烂阶段的原木。它们纵横交错于森林地面,有助于固定土壤并减少侵蚀。对于该地区的一些树种,包括铁杉和西特卡云杉,这些原木是幼苗的“护士”。虽然幼苗可能难以在被苔藓覆盖的森林地面上发芽,但它们可以很容易地植入腐烂树皮、木材、细枝、针叶和其他森林碎屑形成的类似土壤的层中,这些碎屑堆积在倒塌的“护士原木”顶部。

当原木极度腐烂时,它们会碎裂成与森林土壤融合的碎片。事实上,特拉普说,他和他的同事通过一厘米一厘米地从土壤样本中分类出棕色碎片,了解到森林中看起来像土壤的部分,多达一半实际上是腐烂原木的碎片。他说,这些腐烂的木材块海绵状,能吸纳自身重量数倍的水。它们是小根系和菌根可以生长的理想生态位。

如果没有整个安德鲁斯研究,这项发现就不会出现。然而,这项研究差点未能实现。安德鲁斯森林是美国林务局在20世纪40年代专门设立的一个实验基地,旨在为科学家提供一个进行研究的场所。但当时对森林的研究与理解整个生态系统无关——当然也与以200到1000年甚至更老的树木为特征的原始生态系统无关。

直到20世纪80年代,林务局和伐木工人都认为几乎所有的原始林都将被砍伐。林业科学的传统观点是,这些古老的森林是衰败的。毕竟,许多树木都接近其漫长生命的终点。虽然它们的木材非常清晰、坚固,因此很有价值,但也更容易腐烂。原始林中的单棵树可能极具价值,但整个森林处于一种生物稳定状态。新树种子发芽生长。老树死亡。每英亩森林既不减少也不增加任何木材。从木材生产的角度来看,原始林就像一张停止累积利息的储蓄债券。

另一方面,年轻的森林生长更快,每年累积的木材纤维更多,就像利息一样。因此,科学林业的精髓在于兑现天然森林的价值,用整齐种植的最具经济价值的树木作物取而代之。

到20世纪70年代初,管理美国西部大部分广阔公共森林的标准方法是这样的:砍伐原始林;焚烧土地以清理皆伐地;用除草剂清除任何不需要的竞争植物或树木;然后用统一的、有价值的树木种植园(通常是道格拉斯冷杉)来播种。这种节俭的年轻(与衰败相对)森林将被管理,以促进单一物种的最大生长。

对于俄勒冈州的安德鲁斯森林以及其他实验林来说,这种传统观念要求研究重点放在年轻冷杉林的再生上。富兰克林说,这正是他年轻时作为林务局科学家所从事的科学研究类型。

但是,自从他在华盛顿南部一个纸浆厂城镇长大以来,富兰克林一直对狂野的原始森林着迷。他说:“我产生了一个想法,也许在这些森林全部消失之前,更详细地研究它们是很有意义的。”在20世纪60年代,他开始在林务局内部推动对安德鲁斯实验林中仍然存在的广阔原始林进行详细研究。他的上级和同事,至少可以说,都持怀疑态度。

富兰克林说:“我们都读过林业学校,接触过‘生物荒漠’和‘纤维素墓地’这样的词汇。”“原始森林被视为只是在那里,慢慢腐烂。所以当我开始建议我们应该趁还有机会的时候,好好研究一下这些生态系统时,业内人士都认为我完全疯了。这种态度非常普遍。人们说,‘你为什么关心这些老森林?很明显,未来在于年轻的、管理过的森林。’”

但到了1970年,他成功获得了国际生物学计划的资助,这是一项由联合国和国家科学基金会赞助的努力,旨在启动一项完整的生态系统研究。那个夏天,一支由植物学家、昆虫学家、真菌学家、哺乳动物学家、生物化学家、鸟类学家、动植物生态学家等专家组成的小型队伍涌入了安德鲁斯森林。

“我们花了点时间才找到方向,”弗雷德·斯旺森回忆道,他是一位地貌学家(研究地貌及其形成过程),也是这项研究的创始参与者,现在是富兰克林衣钵的继承人,担任研究负责人。“科学的趋势,”他说,“一直走向日益精细的专业化——科学家们用毕生精力研究只生活在河流中巨石上游一侧的一种昆虫的行为。但整个生态系统研究需要数十位专家将他们的知识和技能编织在一起。我们都来自不同的领域,而且在某种程度上,我们都说着不同的语言。但随着时间的推移,我们形成了一种团队精神。这可能与我们相信我们正在做的是重要的科学有很大关系,尽管当时科学界对整个生态系统研究没有给予太多支持。”

森林里很快就一片忙碌,不同的科学团队不得不开始用颜色编码的标签标记他们的研究区域。一些研究人员开始涉足山区溪流;另一些人则采集雨水样本,或者开始对森林中的动物物种进行分类——从麋鹿到昆虫。昆虫学家设置了数千个粘性陷阱和坑陷阱,用于捕获从土壤层到树冠顶部的昆虫。鸟类学家戴着耳机和雷达天线,开始在夜间跌跌撞撞地穿行于森林中,追踪一种当时鲜为人知的夜间捕食性鸟类——斑点猫头鹰。

其他人则使用改良的攀岩设备,首次攀升至20层楼高的树冠。他们测量了树冠内各种微气候的温度、相对湿度和风速。他们 painstakingly 绘制了单棵树的整个表面图,从树干部分生长的地衣到每根树枝上针叶的模式。

大部分树冠工作是由年轻的研究助理完成的,他们既乐意又灵活,能够攀登到100英尺或更高的高度。但身材魁梧的阿特·麦基(Art McKee),一位生态学家兼安德鲁斯森林的场地主管,只攀登过两次。第一次是为了纯粹的体验,他通过一对消失在大约十层楼高的树叶中的绳索,爬上了一棵200多英尺高的花旗松。第二次,在第一次攀登让他颤抖和口干舌燥之后,他再次爬上那棵树,以证明自己可以在没有恐惧的情况下再次做到。他回忆说:“那棵树在风中摇曳。当我到达树冠时,有一个研究助理正在那里吃三明治。她说了些类似‘这不是很好吗?’的话。我无法回答她。我再次口干舌燥。”

那棵树,以及同一地点附近的其它树木,被如此密集地测绘和研究,以至于在科学家们看来,它们几乎拥有了人格。它们当然也获得了名字。麦基指着那棵有绳索的树说:“这棵是密涅瓦。”附近其他树木,它们的崎岖树干粗大到三个人都难以合手环抱,它们被命名为加拉德丽尔和斯利姆。

爬上高处的科学家们发现,那些覆盖在古树枝条上的大型绿色叶状地衣,不仅仅是将枝条作为自身附着的场所。这些地衣实际上是关键的引擎,为整个生态系统处理氮这种肥沃的营养物质。生态系统中所有生物都需要氮来形成蛋白质,但尽管氮在大气中含量丰富,很少有生物能直接利用它。树冠中的叶状地衣,就像花园中的豆科植物一样,能够固氮——也就是说,将氮还原为氨和其他化合物,这些化合物反过来又可以被其他生物利用。这种营养物质最终会随雨水从地衣中滤出,或者在地衣被风从树上吹落时到达土壤,或者以微小的微粒形式无声地随雨水降落。俄勒冈州立大学植物学家比尔·丹尼森(Bill Denison)说:“毫无疑问,地衣是原始森林氮元素的主要,也许是最大的贡献者。”

俄勒冈大学生物学家乔治·卡罗尔说:“一旦你爬上树,很明显那里有大量的这种东西。它无处不在。”但研究人员认为,叶状地衣在森林大约100岁之前不会在树冠中繁茂生长——直到森林达到原始林状态才真正兴盛。在目前的管理方案下,该地区的森林在远未达到这一阶段之前就被皆伐了。丹尼森指出,在一两个这样的轮伐期内,森林可能能够依靠储存在土壤中的氮库。但他表示,从长远来看,持续的轮伐可能会耗尽土壤中树木生长所需的营养。丹尼森说:“如果我们不关心我们的孙辈,我们就应该继续我们正在做的事情。如果我们关心,我们正在做的事情可能是一种管理上的愚蠢。”

为了纠正这种愚蠢,几位安德鲁斯科学家开始呼吁杰里·富兰克林最初称之为“新林业”,现在被称为“生态系统管理”的理念。这个想法的精髓是,如果林务员要砍伐木材用于板材和纸浆,他们应该以一种模仿安德鲁斯团队和其他生态学家发现的自然过程的方式进行。这意味着,就像火灾或风暴一样,伐木工人应该只移除一部分成熟的树木,并留下足够的生物遗产——站立的活树、死树、数吨腐烂的原木,以及原始林真菌、植物、昆虫和哺乳动物的复杂网络——以帮助森林自然恢复。这意味着避免对场地进行全面的皆伐,也不要用除草剂处理这些场地以清除竞争植物。随着新的幼苗在场地中生长,森林开始恢复,腐烂的原木将留在森林地面上,以及菌根和小型啮齿动物。随着新森林的成熟,它将在结构上变得多样化,拥有许多幼树,但也有仍然存活的巨大树木,以支持各种其他植物和动物。

这种方法颇具争议,一些伐木工和许多环保主义者对此表示谴责,前者因为这意味着从森林中砍伐的木材减少,后者则因为这可能意味着从本应完全受到保护的原始森林中砍伐一些木材。但该地区第二大木制品公司Plum Creek Timber已经将其约20%的土地应用于新林业方法。该地区最大的公司Weyerhaeuser也在小范围内试验这些技术。

今年六月,美国林务局局长戴尔·罗伯逊(Dale Robertson)命令所有122个国家森林开始使用安德鲁斯森林开发的生态系统管理技术。安德鲁斯团队目前正与附近的威拉米特国家森林(Willamette National Forest)的林务员直接合作,试图确定一片19,000英亩土地大约七个世纪以来的自然火灾历史。他们的想法是设计一个选择性采伐方案,其效果与自然火灾模式引起的效果相似。

在安德鲁斯森林本身,工作仍在继续。在一个地点,数百根巨大的原木,从附近的商业采伐区运到安德鲁斯森林,作为研究员马克·哈蒙(Mark Harmon)实验的一部分,被排列在森林地面上。这项研究异常乐观:预计将持续至少200年。每隔几个月,哈蒙就会从原木两端切下小圆片——“饼干”——并分析木材,以研究它们的分解速率和性质,这个过程在某些树种中需要几个世纪。通过这样的研究,另一个时代的研究人员或许能够确定,腐烂的原木最终对森林环境贡献了多少营养等。

今年,研究人员已进入一些新领域,包括研究森林除了木材和纸浆之外可能产生的经济效益。林务局太平洋西北研究站的真菌学家兰迪·莫利纳(Randy Molina)和一群同事已开始调查西北部森林(包括原始林和新林)为日本和欧洲庞大的蘑菇市场提供可持续采摘的美味级蘑菇和松露的潜力。

莫利纳报告说,仅仅在过去六年里,太平洋西北地区就发展了一个年产值在1000万到2000万美元之间的森林蘑菇产业。他认为,一些潮湿的原始林区域作为蘑菇农场可能比作为皆伐木材地产生更多的收入,而且是更可持续的收入。事实上,他说,任何高产的森林,在70年的采伐周期结束后,其蘑菇收入每年可能比一次性木材采伐多出70年。

这种富有生产力的原始林观念与传统上“清理干净”的采伐智慧背道而驰。杰里·富兰克林承认:“对于那些坚持这种整洁农林概念的人来说,这很难接受,但我们正试图表明,在森林中,一点点混乱是件美妙的事情。”