固体火箭喷射,航天飞机“哥伦比亚”号咆哮着穿过云层中的一个洞,冲向太空。在机组舱内,突然加速到每小时17000英里,使德鲁·加夫尼以三倍于正常重力的力量猛地撞回座位。他感到在压力下心跳加速。几分钟内,他的颈部静脉开始膨胀,面部肿胀,这是大量液体向上半身迁移的结果。“你感到充血,”他现在回忆道,“不是鼻腔充血,而是大脑充血。感觉你的头里没有足够的空间容纳你的大脑。”加夫尼首次体验到一种在航天领域被称为“胖脸鸡腿”的现象,这是一种宇航员所经历的生理变化,一直被归因于零重力。这种现象多年来一直吸引着生物医学研究人员。通常,由于重力作用,地球上的人体血液和其他体液倾向于聚集在身体下半部分。但在太空中则相反。液体倾向于上升到胸部和头部,使脸部呈现出月亮般的浮肿,导致腿部萎缩,并引起心脏周围血容量的关键变化。

然而,与以前的宇航员不同,加夫尼收集的不仅仅是他身体液体的奇特之处的传闻证据——他正在为自己的实验充当容器。这位45岁的心脏病专家带着一堆监测设备在背部,细长的塑料管穿过他的静脉,距离他的心脏不到一英寸,飞向太空。

去年六月,加夫尼的自我实验是“太空实验室生命科学1号”上的18个主要研究项目之一,这是美国宇航局首次明确旨在探索人体在太空中行为的航天飞机任务。他的旅程旨在为未来的长期任务(如火星之旅)铺平道路,持续了九天。但为了获得在太空中进行科学研究的机会,他等待了七年多——这些年充满了挫折、挫败和延误。

这个实验的想法甚至更早,始于1978年,当时美国宇航局首次开始规划一次专门探索空间生理学的飞行。它是达拉斯德克萨斯大学医学院心脏病专家C. Gunnar Blomqvist的心血结晶,也是加夫尼的导师之一。尽管流体转移现象在宇航员中广为人知,但关于它的许多方面仍然知之甚少:转移有多大,发生得有多快?身体是如何适应它的?流体重新分配是否影响心脏的大小和泵血能力?它在引发返航宇航员血容量大幅下降(通常约为10%)中究竟扮演了什么角色?这些问题并非微不足道,因为身体对太空的反应方式可能在宇航员返回地球时给他们带来问题。

加夫尼刚刚在布隆奎斯特的实验室完成了心脏病学研究,他抓住了成为太空实验一部分的机会。这几乎是亲自进入太空的最佳选择。作为一名训练有素的飞行员,他长期以来一直痴迷于太空飞行的想法——他甚至考虑过报名参加美国宇航局的宇航员项目。但当时,成为一名宇航员意味着牺牲他的医生和研究员生涯,所以他放弃了这个想法。

在接下来的十年里,Blomqvist的团队设计了几种非侵入性方法来探索液体转移现象及其对心脏的影响。例如,宇航员可以系上监测袖带,检查外周血压并测量四肢的大小变化。他们可以贴上电极来追踪心跳,并在飞行中接受超声波检查以测量心脏大小。但该团队实验的一个关键组成部分是,其中一名宇航员将佩戴导管进入太空,以测量其中心静脉压——即其静脉中将脱氧血送回心脏的压力。

心脏病专家通常会将这种类型的导管——一根连接血压计的柔性充液管——插入患者体内。然而,仅仅是将导管插入宇航员体内的想法就让美国宇航局的工程师们感到毛骨悚然。“存在相当大的反对,”加夫尼回忆道,“这种侵入性测试以前从未做过,而且它似乎具有固有的风险。它代表着在对人类进行太空研究方面,我们正在跨越一条界线。有一种感觉是:‘如果我们让他们对某人这样做,接下来他们会做什么?’”

1983年,美国宇航局通过其“有效载荷专家计划”为非宇航局科学家提供了两个职位,以执行“太空实验室”实验,僵局开始出现转机。突然,当时已是达拉斯大学医学院教授的加夫尼看到了一个在不放弃学术生涯的情况下进入太空的机会。更重要的是,如果他被选中担任其中一个职位,他就可以佩戴导管。

美国宇航局于1984年宣布加夫尼被选为“太空实验室”机组人员之一,计划于1986年1月发射。加夫尼欣喜若狂。将自己奉献给美国宇航局两年,对于一生难得的经历来说,似乎是微不足道的投资。然而,一系列的机械故障使“哥伦比亚”号的原始1986年发射日期被推迟,取而代之的是命运多舛的“挑战者”号。那场灾难彻底将“生命科学任务”从飞行计划中移除,最终将任务推迟了五年。

对于生物医学研究人员来说,太空提供了一个独特且极具魅力的环境来研究人体。但美国宇航局笨重的官僚机构以及太空研究所需的大量时间和金钱投入,长期以来在科学家中引起了复杂的情绪。随着等待的拖延,一名原定参加任务的研究员退出了。“挑战者”号爆炸造成的阴影,更是增加了“哥伦比亚”号机组人员及其家属的压力。

加夫尼,两个女儿的父亲,回忆起他小女儿在自己起飞前的最后一句话。他解释说,美国宇航局制作了一段宇航员家属在发射台挥手告别的录像带。“他们会在早餐时向机组人员播放这段录像带,就在你穿上宇航服出发之前,”加夫尼说,“我看到我的小女儿——当时她十岁——有点闷闷不乐,双臂交叉,不愿抬头。录像带的人对她说,‘来吧,你一定想对你爸爸说些什么。’她抬起头说,‘告诉他现在就放弃。’”

“挑战者号”爆炸事件也再次引发了美国宇航局对于将塑料管穿入宇航员心脏的担忧。加夫尼回忆道:“万一发生紧急情况,发射不得不中止怎么办?人们担心佩戴导管的人可能会受到阻碍,行动不够迅速。”为了消除美国宇航局的担忧,布隆奎斯特的团队修改了设备,让加夫尼可以完全自由活动。导管的自由端(即伸出加夫尼身体并穿过他的橙色美国宇航局宇航服的部分)将连接到连接加夫尼所携带的小背包中的监视器的电缆上。加夫尼说:“导管设计有快速断开装置。所以如果你想快速离开,你只需站起来,电缆就会弹开。它们会留在座位上,你就可以离开了。”

尽管美国宇航局有所疑虑,加夫尼仍坚持认为导管手术完全是常规操作;只是环境不同寻常。此外,佩戴导管还将延续医学界一度盛行的自我实验传统。“在要求别人做之前,你应该自己尝试一下,”加夫尼争辩道。

十……九……八……

那是1991年6月5日上午9点24分,“哥伦比亚”号航天飞机终于在发射台上直立着,加夫尼正在听着最后的倒计时。他被绑在座位上,呈传统的发射姿势——仰卧着,双腿朝天。一个白色背包挂在他的座位下方,里面装着他导管的监测设备。导管本身从背包蜿蜒向上,进入加夫尼橙色宇航服的袖子,一直伸到他的胸部。

导管让加夫尼成为了机组人员中的媒体明星,与船上作为实验对象的29只白鼠和2478只小水母一同引人注目。在等待起飞时,加夫尼回想道,机组人员几天前,也就是仅仅四天前,也几乎抵达了这一步。然而,在离起飞还有60分钟时,由于导航仪器故障,那次发射被取消了。正是在那时,那些快速断开装置才真正派上了用场。多亏了布隆奎斯特的改进,加夫尼能够简单地将导管从监测设备上取下,然后带着导管仍在体内行走,准备在6月5日的起飞时再次插上。

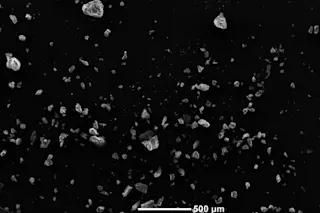

他的两位达拉斯同事将导管放置到位。他们用一根引导针刺穿了加夫尼右肘内侧的一条静脉,然后将一根长18英寸、直径大约相当于牙签的导管穿入加夫尼的体内。他们通过一种称为荧光透视的X射线技术提供的加夫尼胸部动态图像,在视频屏幕上观察着他们的操作。

监视器显示导管尖端进入上腔静脉,这是一条将缺氧血液输送到心脏右侧的粗大静脉。尖端被小心翼翼地移入到位,位于右心房(心脏右上腔室)上方约一英寸处。如果偏离目标,导管会给出错误的读数,浪费宝贵的收集数据机会;如果推得太远,它可能会进入心腔并引发心律不齐。

导管到位后,达拉斯的医生们盖住其自由端并用胶带固定在加夫尼的手臂上。第二天早上,当加夫尼穿上飞行服时,他的同事们帮助他将导管连接到心脏病专家将背在背上的数据记录设备上。他已经准备就绪,结果导航仪器故障取消了飞行。

现在,加夫尼终于坐着,导管已安装好,耳中回响着“哥伦比亚”号发动机的轰鸣。“这听起来可能很奇怪,”他说,“但我只感到解脱。等待了七年半,我终于上路了。没有什么能阻止我。”

当人体被送入太空时,会受到两种截然相反的作用。在飞行的前八分钟,航天飞机的快速加速使身体承受强大的重力,将其深深地压入座位。但当航天飞机进入轨道时,身体突然摆脱了重力的压力。在“哥伦比亚”号内部,加夫尼的身体迅速变轻,他紧紧地靠着肩带,以确保自己不会飞出座位。他的胃开始翻腾。“你感觉你的内脏在漂浮,”他回忆道,“我发现自己收紧了腹部,好像在把东西往回推。”

此时,体液转移已清晰可感。加夫尼的脸感到浮肿,并出现搏动性血管性头痛。他检查了导管监测器,预期他的中心静脉压读数会随着血液和液体涌向他的上半身而飙升。在地球上坐姿时,正常读数约为6毫米汞柱。但他的读数却下降到1.5。

加夫尼心灰意冷。经过这么多年,经过这么多与美国宇航局的周旋才获准使用导管,难道他要毁于设备故障吗?加夫尼拿出备用硬件并连接上:读数是2——一个微不足道的差异。这个读数是一个启示,与所有人的预期相反。但这显然不是一个错误。

除了不适,加夫尼还经历了零重力下人类熟悉的第二种现象:晕动病。起飞后不到一分钟,他就开始感到轻微恶心。太空晕动病困扰着至少一半的宇航员,当身体内耳的前庭系统失去重力线索时就会发生。作为任务的一部分,各种实验(不仅涉及人类,还包括船上的老鼠和水母)旨在更好地理解这一过程。然而,加夫尼正在与他自己的个人太空病体验作斗争。起初他试图起床处理事务,在没有帮助的情况下对抗恶心。最终,他认识到这是徒劳的,于是准备了一针止吐药。

就在他将注射器刺入皮肤时,他吐了。

现在,加夫尼面临着失重生活中另一个困境:在太空中,一切都漂浮着。“学习在零重力下呕吐不是你在《礼仪小姐》或《艾米丽·波斯特》中能找到的东西,”他说,“但确实有礼仪。”

为了防止宇航员弄脏机舱,美国宇航局为每位宇航员提供了一个加夫尼称之为“雅致呕吐袋”的物品——配备布制上部容器、塑料袋和湿巾以供清理。但加夫尼指出,科技有其局限性。“当然,问题在于东西不会往下掉。它在你的鼻子和嘴巴里。这真的很恶心。”幸运的是,晕动病最急性症状在30分钟内通过药物缓解;加夫尼其余的症状在接下来的四天内消失了。

在太空的第一天,加夫尼回忆起自己“像气球一样鼓起来”。他就是“胖脸鸡腿综合症”的活生生写照。然而,他导管的读数却始终神秘地低于地球上的正常压力读数。这后来给布隆奎斯特的团队留下了大量地面研究内容。但加夫尼没有多少时间思考;他忙于宇航员、调查员和研究对象的多重身份。按计划,他的导管在飞行九小时后被取出,完成了它的使命。

大部分实验都在“太空实验室”内进行,该实验室存放在航天飞机的货舱中。这个价值1.4亿美元的可重复使用模块长23英尺,宽16英尺,大约相当于一辆公交车的尺寸,通过一个加压通道与乘员舱相连(宇航员通过空气通勤,实际上是飞过通道)。这次任务中,该模块配备了任何优秀的医学院生理学实验室都可能找到的设备:包括细胞培养箱、用于研究心脏大小和功能的超声波和心电图机、一个测量身体质量的设备、一辆用于评估心脏和肺在压力下表现的健身自行车,以及一台质谱仪用于分析呼出的气体。

宇航员们以紧凑的节奏进行实验,每日计划以五分钟为单位预算。他们抽取血液样本,研究太空飞行对不同类型的血液和免疫细胞的影响。通过吸入示踪气体,然后在健身车上向导管吹气,他们为肺和心脏功能研究提供了数据。作为液体转移研究的一部分,他们还严格记录了所有饮食,每天称体重,并按照加夫尼的说法,“逐次”收集尿液。(众所周知,当心脏周围的感受器感知到血容量增加时,它们会立即通知肾脏排出液体。因此,人们认为宇航员在太空中排尿更多是因为零重力下发生的液体转移。)

对老鼠和水母的实验——包括飞行期间的观察、随后的组织取样和解剖——补充了人体试验。一个目的是确定这些动物是否能很好地模拟人类对失重的反应。例如,选择水母是因为它们的重力感应器,类似于人内耳的感应器,可能为太空病的起源提供线索。在地球上,水母向上游动,向下漂浮;在太空实验室的密封塑料袋和瓶子里,它们则在混乱的圆圈中移动。加夫尼观察到,老鼠似乎也不喜欢在笼子里漂浮。当船上的人把它们从笼子里抱出来并拥抱它们时,它们更高兴。

机组人员刚开始进行艰苦的实验方案,他们的实验室冰柜就开始出故障了。这些冰柜是用来保存机组人员冷冻的血液和尿液样本的,它们轮流升温,威胁着任务的崩溃。经过与地面专家的热烈协商,机组人员设法通过在除霜期间将生物材料在冰柜之间来回倒腾,然后逐一重启机器来挽救了这些材料。但这种昼夜不停的抢救工作进一步削减了日益疲惫的机组人员的睡眠时间。

甚至在冷冻箱事故发生之前,加夫尼就被睡眠的困难程度所震惊。“每个人都看过《2001太空漫游》,”他最近对医学院的听众说,“你以为太空是安静的。嗯,航天飞机里面就像一个锅炉厂。”收音机、水泵和风扇即使在相对宁静的夜晚,也会发出高达75分贝的噪音。舱内灯光是另一个问题。一些宇航员睡觉时戴着眼罩。

在太空七天后,主要实验大体完成,航天飞机指挥官布莱恩·奥康纳说服美国宇航局官员让疲惫的机组人员休息一下。“太空是个玩乐的好地方,”加夫尼回忆起他那几个小时的休息时说。现在习惯了漂浮的生活方式,宇航员们叠罗汉,表演了六层俯卧撑。

三天后,“哥伦比亚”号在加利福尼亚州爱德华兹空军基地完美着陆。但这次旅行的影响远未结束。对于宇航员来说,重新适应往往是创伤性的——除了太空晕动病,这是太空旅行中最令人虚弱的部分。而这一切都是“胖脸鸡腿综合症”的产物。

虽然由体液转移引起的血容量不足在太空的失重环境中不是问题,但返回地球时可能会引起无穷无尽的麻烦。正如你所预料的,地球重力会逆转体液转移,将更多的血液重新导向腿部。由于全身血量减少(而且可用血量更多地集中在下半身),心脏可能无法始终泵送足够的血液到大脑。结果是,新返回的宇航员试图站立时会感到头晕或昏厥(一种称为直立不耐受的状况)。零重力下安逸生活造成的肌肉废用和萎缩使这种过渡更加困难。

急于研究痛苦的重新适应过程,研究人员用机场旅客输送带迎接了机组人员,并在创纪录的时间内将他们从航天飞机上接下;在降落后26分钟,他们就被送去进行更多测试。习惯了在“哥伦比亚”号机舱内轻松漂浮的宇航员们,现在发现甚至很难从座位上站起来。“这真是个冲击,”加夫尼说,“我第一次撑起自己时,感觉像是在举起三倍的体重。你穿着那厚重的橙色飞行服,肌肉非常虚弱,你会有点摇摇晃晃地走下台阶。然后你就会被迅速带去做实验。”加夫尼和另外三名宇航员在加利福尼亚又进行了六天的医学测试。

设计“哥伦比亚”号飞船实验的各个研究团队表示,完成对任务中收集到的所有数据分析需要数年时间。但飞船返回地球三个月后,主要研究人员开始讨论他们的初步发现。

对于布隆奎斯特来说,加夫尼进入零重力后中心静脉压偏低是一个惊人的发现。随着体液向上半身转移,他预期读数会高于地球,而不是更低。他现在推测,这种转移实际上始于发射台,心脏病专家在腿向上、头向下的姿势下等待发射的四个小时期间。由于加夫尼是倒置的,他的体液开始向上半身移动,从而启动了他身体减少增加的静脉压的努力。排泄是一种反应,但可能还有其他反应。例如,一种可能性是,加夫尼的血管在等待发射时扩张了。加夫尼解释说:“如果你放松血管,使它们更柔软、更有弹性,那么你的系统中仍然有相同量的血液,但压力会下降。”因此,一些被归因于太空的适应性似乎在地球上就已经发生了。似乎纯属偶然,传统的发射姿势为人体的太空飞行做好了准备。

然而,Blomqvist的观察确实符合“哥伦比亚”号任务中出现的一般模式,表明人体对零重力的适应速度比任何人预期的都要快。例如,休斯顿贝勒医学院的研究人员发现,在起飞后的24小时内,肾功能发生了变化,红细胞生成也下降了。由于液体排泄,血容量最初下降了多达20%,从而提高了循环中红细胞的相对比例。研究人员现在认为,肾脏感知到血液变得浓稠并充满细胞,于是发出了减缓红细胞生成的信号。

其他实验证实了已经怀疑的事情。对抗感染的白细胞变得不那么敏感了。肌肉因不使用而萎缩。当四肢不再需要对抗重力时,钙和其他骨骼矿物质水平下降。然而,所有这些问题在返回地球后都逐渐逆转。美国宇航局官员表示,“生命科学任务”中未发现任何迹象表明人类无法在长时间飞行中生存,例如火星之旅,尽管可能需要采取对策,例如人工重力,以避免永久性损害。

宇航员生涯结束后,加夫尼已回到医学院继续担任心脏病专家。这并非意味着他不会再飞行:“如果我有机会进行长时间飞行,或者进行不同的实验,或者与俄罗斯人一起飞行,我明天就会去,”他说。但他和布隆奎斯特仍然参与未来任务的规划(“太空实验室生命科学2号”目前计划于1993年7月发射)。他们的两名初级成员已决定申请有效载荷专家项目,希望像加夫尼一样,他们有朝一日也能在群星中进行自己的研究。