1988 年,生态学家 Monica Turner 发现自己身处黄石湖畔,当时森林正在燃烧。她碰巧在国家公园与同事生态学家 Bill Romme 合作,利用计算机模型研究历史火灾。当巨大的新火势蔓延开来——吐出烟雾,进入他们的眼睛和肺部,并形成自己的天气模式——研究人员就知道这将是意义重大的。那年秋天,他们回到了公园,Turner 第一次从空中看到了灾难的后果。她可以看到火灾的破坏并非连续不断,而是由燃烧和未燃烧的区域组成的马赛克。Turner 从未停止关注。

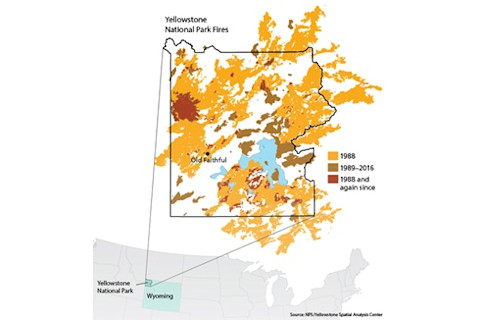

当年,总共有超过 1240 平方英里的土地被烧毁——超过公园的三分之一——尽管当时的新闻报道称黄石公园已被摧毁,但事实并非如此。在过去的 30 年里,如今在威斯康星大学麦迪逊分校工作的 Turner 积累了大量数据和许多论文。

她和她的同事们发现的起初令人惊讶。许多燃烧区域通过耐火球果(需要高温才能融化其树脂涂层并释放种子)从内部再生。多年生草本植物和野花在火灾后的第一年生长,并在第二年生长茂盛。杨树通常通过无性根部吸芽再生,但在这里开始作为幼苗生长——这是研究人员在该地区从未见过的情况。

(图片来源:Alison Mackey/Discover)

Alison Mackey/Discover

如今已从科罗拉多州立大学退休的 Romme 和他的同事们重建了黄石公园超过 10000 年的火灾历史,发现这场巨大的火灾实际上是自然循环的一部分,每 100 到 300 年发生一次。

“1988 年的火灾并非生态灾难,我认为我们从所有这些研究中学到的主要东西就是黄石森林的韧性有多强,”Turner 说。

然而,随着地球变暖,干旱、高温、持久的热浪和其他条件正在延长燃烧季节,并使严重火灾变得更加普遍,不仅在公园内,而且在全球范围内。森林将如何应对尚不清楚。Turner 认为,1988 年黄石火灾后的研究可以作为森林对重复燃烧以及可能等待它们的炎热和猛烈未来的反应的基准。

火灾更频繁

气候变化一直在扩大火灾季节。爱达荷大学和哥伦比亚大学的研究人员在 2016 年发表的一篇论文发现,从 1984 年到 2015 年,气温上升导致美国森林额外燃烧了 16216 平方英里——这些森林本不会燃烧。同一批研究人员发现,在 2000 年至 2015 年期间,气候变化每年导致“高火灾潜力”的天数增加了九天。这些火灾可能会烧毁已经存在了很长时间的森林,或者重复燃烧最近被烧毁的森林。

Turner 担心更频繁的火灾会吞噬先前被烧焦的区域,称为重复的短间隔火灾。虽然 1988 年的火灾烧毁了许多 100 到 250 岁的成熟树木,但生态系统已经适应了这种火灾。然而,重复的短间隔火灾正在摧毁较年轻的树木,有些树木不到 20 岁。不同的树木在不同的年龄产生球果和种子,因此非常年轻的树木可能在产生可行的种子之前就被烧毁。一些松树每年都会产生耐火球果,但要等到它们开始产籽。例如,扭叶松在 5 到 10 岁时开始产生可行的种子。这些球果年复一年地留在树上,增加了树的种子供应,直到发生火灾。在树木有机会积累种子供应之前就被重复燃烧的区域可能更难恢复。

Nathan Gill 在他的团队用于研究扭叶松和花旗松种子萌发和存活率的育苗盘中修剪杂草。他的实验室伙伴 Tyler Hoecker 正在研究种子在最近燃烧区域的生长情况,并预测更热、更干燥的地方对种子更不利。(图片来源:Kristen Pope)

Kristen Pope

Turner 和她的团队正在研究其中几个重复燃烧的区域,以了解火灾频率的增加可能如何影响生态系统。

在七月下旬一个炎热晴朗的日子里,Turner 的几名研究人员带我参观了其中三个地点——一个在 1872 年左右发生的一次无名大火中燃烧,另一个在 1988 年的 Huck 火灾中燃烧,第三个在 2000 年的 Glade 火灾中燃烧。所有这三个地点都在 2016 年的 Berry 火灾中被重复燃烧。我们在黄石国家公园以南会合后不久,就走在一片黑色的扭叶松林中。站立的烧焦树木被称为枯木,高耸在覆盖着羽扇豆、火绒草、野草莓、松草、苔草和其他植物的森林地面上。烧焦的倒下的树木散落在地上。

博士后研究员 Nathan Gill 指着一个种子陷阱,这是他今年夏天设置的近 600 个陷阱之一,用于研究风吹的扭叶松球果种子能有效地传播到燃烧区域。他将这些陷阱——温室平底锅,配有景观织物和网状吊床,以防止啮齿动物进入——放置在枯木和植被密度不同的区域。有些他放在紧密排列的枯木之间,有些放在只有几根散落树枝的区域。他将在秋天检查陷阱,计算种子数量,以确定枯木是否会干扰种子的传播。团队成员假设,在重复燃烧的区域,他们发现的种子数量会比在较早燃烧的森林少,并且离未燃烧边缘越远,种子数量越少。如果他们的假设是正确的,这可能表明重复燃烧的区域在经历气候变化造成的频繁火灾后,在再生和恢复方面面临更大困难。

博士生 Tyler Hoecker 正在研究扭叶松和花旗松种子在这些通常比未燃烧区域更阳光、更热的近期燃烧区域中如何生长。Hoecker 拥有大约 20 英寸 x 10 英寸的种子托盘,其中包含 50 粒种植的花旗松种子或 50 粒扭叶松种子,以及零粒种子的对照托盘。晚春时节,他在 12 个研究地块中设置了这些托盘,这些地块均匀分布在朝南的山坡(可能更热更干燥)、朝北的山坡(预计更凉爽更湿润)和平坦的地点(预计介于两者之间)。该团队假设,由于这些地点通常更热更干燥,因此朝南的山坡和低海拔地区的种子存活率会更低。每两周,Hoecker 会徒步到每个地点,记录哪些种子发芽,有多少存活,以及它们生长得如何。

Tyler Hoecker 从一个追踪土壤和空气条件(如温度、湿度和风)的仪器中检索数据,该仪器位于一个被烧过两次的地点。(图片来源:Kristen Pope)

Kristen Pope

在这些地点,Hoecker 在地面嵌入了传感器,以收集土壤温度和湿度的相关数据,而每个地点的气象站则收集空气温度、湿度和太阳辐射的相关数据。相机陷阱会留意可能干扰结果的好奇的生物。

Hoecker 说:“[令人惊讶的是]土壤表面以下的温度可以达到多高,”他指出土壤温度通常比空气温度高得多,并且可以达到 100 华氏度以上。

这项研究的结果可以帮助科学家们理解这些机制,然后预测不同的树木将如何应对不同的条件。

从地面崛起的森林

最终,种子传播和生长数据以及其他数据点将被输入到 Turner 的一位同事、奥地利生态学家 Rupert Seidl 开发的一个“基于个体的森林过程模型”中。这个名为 iLand 的模型旨在解决森林不断变化的动态,并且可以针对不同类型的森林进行修改。黄石公园的数据用于检查扭叶松和花旗松等物种在不同情景下的生长情况和再生情况,包括气候范围、火灾频率和距离种子源的距离。

“他的模型的一个重要方面是它基本上是自下而上构建的,”Turner 解释说,她指出该模型基于树木的生理机能,并依赖于太阳辐射、降水和温度的每日数据。

Turner 说:“当我们展望本世纪,那里的条件与我们历史记录中看到的任何情况都大不相同时,我们不能假设 40 年前可能存在的关系在未来仍然成立。”

虽然 Turner 和她的合作者正在努力开发新的工具来研究火灾,但她反思了正在发生的根本性变化。“我认为游戏规则正在改变,因为[我们]现在看到的恢复可能与我们过去看到的有所不同,”Turner 说。“我们的系统往往比我们想象的更有韧性,但我也认为我们可能会将它们推向崩溃的边缘。”

本文最初以“火灾通知”的标题印刷。