二十五年来,天文学家一直在宇宙中发现系外行星,如果我们从这些行星中学到了什么,那就是存在着许多不同、奇怪的类型。它们又大又热,离它们的恒星很近。它们比地球小。它们是气态的,像木星。它们是岩石质的,像地球。它们冷到即使是最极端的地球生物也会冻死。它们热到可以融化玻璃。它们下玻璃雨。它们孤身一宇。它们有邻居。它们离得很远。它们近在咫尺。

多年来,天文学家发现的与地球越来越“相似”的行星越来越多——至少在大小、距离恒星的远近以及可能的组成和性质方面。

2016年8月24日,天文学家宣布在离我们最近的恒星比邻星(Proxima Centauri)周围发现了一颗可能宜居、很可能是岩石行星。互联网的某些角落因此陷入疯狂,将其称为“类地行星”,并呼吁进行星际旅行。比邻星b(Proxima b)是已知质量最小的系外行星之一,它离地球的距离近乎极限。但它的质量并非比许多其他行星小很多,而且也不能保证它一定更像地球。比邻星b在几周内就从公众的视野和头条新闻中消失了,仅仅是已知的3565颗系外行星中的又一颗。

由于这样的重大发现现在几乎每年都会发生,很容易就说“酷”然后继续前进。读者们已经习惯了看到关于“离地球最近的行星”、“可能是地球双胞胎的行星”、“这次真的非常接近地球的行星”的新闻报道。随着这种升级,系外行星开始显得很普通,甚至可能有些乏味。

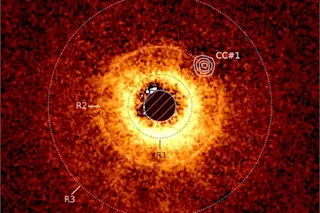

(图片来源:ESO/ESA/NASA)

ESO/ESA/NASA

天文学爱好者已经开始使用“系外行星疲劳”这个词来形容面对又一次关于地外世界(也可能包括地球般世界)的宣布时产生的思维模式。当每一颗近地大小的行星都受到追捧,而又有成千上万颗行星同时被宣布发现时,很容易让人觉得我们应该把行星和恒星放在同一个“见过就够了”的类别里:发现更多只是在堆积一个没人关心的东西。

但是,我们应该抵制这种冷漠的冲动。科学家表示,系外行星还没有完成改变我们的世界观、宇宙观、生命观。它们的工作才刚刚开始。我们对它们知之甚少。毕竟,就在不久之前,这些世界还不过是科幻小说里的情节。

系外行星的现实

很长一段时间里,天文学家认为行星很难形成,可能需要“两颗恒星足够近地相互靠近,从而将物质从圆盘中拉出,”吉尔·塔尔特(Jill Tarter)说,她曾参与过一些最早的系外行星望远镜计划,并被认为是搜寻地外文明的先驱。行星就是从这个由两颗恒星旋转形成的圆盘中诞生的。但两颗恒星要有多近才能做到这一点?不常有。

目前标准的科学理论认为,恒星和行星是从不断收缩的气体云中形成的。当气体塌缩成足够致密的团块,开始其通往恒星的道路后,其引力会将剩余的气体压扁成一个圆盘。尘埃颗粒和气体分子相互碰撞并粘在一起,使它们获得更多质量,从而产生更大的引力,吸引更多的尘埃和气体。这个过程像滚雪球一样,最终小团块会成长为小行星、大行星、小行星和彗星。但这个想法直到20世纪80年代才成熟,即便如此,大多数科学家仍然认为行星的形成需要恰到好处的条件,而他们认为行星并不常见。

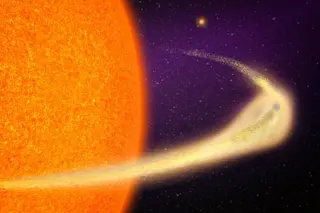

(图片来源:Kheng Guan Toh/Shutterstock)

Kheng Guan Toh/Shutterstock

但人们还是开始寻找它们,然后零星的发现开始出现。1992年,天文学家亚历山大·沃尔兹赞(Alexander Wolszczan)和达尔·弗雷尔(Dale Frail)在一颗脉冲星(一颗恒星在超新星爆发后留下的残骸)周围发现了两颗行星。三年后,天文学家米歇尔·梅耶尔(Michel Mayor)和迪迪尔·奎洛兹(Didier Queloz)发现了一颗质量约为木星一半的行星,围绕着一颗类似太阳的恒星以大约四天的周期运行。随着人们使用地面望远镜探测恒星光波的伸缩——这是行星引力作用的结果——行星不断涌现。科学家们关于其他世界数量的观念开始改变;也许形成一颗行星并没有那么困难。

但还有一种更好的观测方法,最早于1971年详细描述,并在20世纪80年代中期由加州山景城NASA艾姆斯研究中心的比尔·伯鲁基(Bill Borucki)修订。望远镜可以盯着一颗恒星,等待它变暗——哪怕只是一点点——当一颗行星从它前面经过并阻挡了部分光线时。这被称为凌星,伯鲁基深信这种方法在大规模上行得通。他想建造一颗轨道望远镜,同时观测一大片太空及其中的所有恒星。他从20世纪90年代初开始正式提出这个想法,并尝试了四次,直到2000年(第五次成功了),NASA才批准。

九年后发射,开普勒太空望远镜就此诞生。当然,其根本希望是基于生物学的:找到一颗真正像我们这样的、生命能够生存甚至繁衍的行星。同时,科学家们对了解行星动力学和人口统计学也会感到兴奋。

当第一批结果返回时,开普勒任务的仪器科学家道格·考德威尔(Doug Caldwell)首次查看了一颗已知行星的数据。“它如此清晰,看起来就像假的电脑模型,”他说。“我们惊呆了。它真的管用了!”

开普勒的普查

开普勒的杰出工作彻底改变了该领域。它为我们提供了如此多的行星——以及足够多的岩石、类地行星——以至于我们现在觉得这些曾经非凡的世界已经很普遍了。

随着开普勒在太空停留的时间越来越长,它收集了足够的数据来探测更小的、离恒星更远的行星。起初,考德威尔的团队逐一确认行星,直接用地面望远镜指向特定的恒星系统。但很快,开普勒就积累了过多的候选天体——团队不得不找到另一种确认方法。

考德威尔说,这导致了该领域的又一次转变。天文学家决定他们不需要知道每一个候选行星都是真实的行星:他们只需要有99%的把握。他们开始批量确认其他世界的存在,使用一种统计验证技术,将凌星与模型进行匹配,以了解它们来自行星的可能性有多大。“如果你单独挑选一个,它可能不是行星,”他说。“很可能是,但也有可能不是。但如果你将它们作为一个整体来尝试理解它们的属性,你可以基于此得出非常好的结论,因为你知道其中绝大多数——99%——确实是行星。”

这种方法部分有效,是因为行星如此普遍——如此容易形成——以至于科学家们不太可能误读信号。根据过去的观测,天文学家估计,我们银河系中类地行星的数量约等于恒星的数量,大约为1000亿颗。

突然之间,科学家们可以对行星进行人口统计学研究,就像民意调查员使用人口普查数据一样。收入低于4.5万美元的人口中,有多少比例居住在一人家庭?在离恒星1亿英里以内、质量是地球两倍以上的行星占多大比例?这催化了科学家们思维的又一次转变,从寻找地球双胞胎转变为分析其众多不同寻常的“兄弟姐妹”是什么样的。“从‘我们要找到地球’变成了‘我们要找到许多可能像地球的行星,并试图了解它们的属性在不同恒星下如何变化’,”考德威尔说。

有些太阳系与我们的相似,行星整齐地排列在一个平面上,就像摆拍的肖像画,小的行星大多靠近太阳,大的行星离得更远。其他太阳系则有热木星,即居住在离恒星很近的大行星;还有些太阳系拥有处于奇特轨道、相互之间呈怪异角度的行星。还有些则拥有迷你海王星和超级地球,这些类型在我们自己的家庭照片中根本不存在。

即使在发现第一批系外行星25年后,发现数千颗之后,我们仍然没有找到最初激发开普勒任务的问题的答案。太阳系是如何变成今天这样的?像地球这样宜居的行星——真正像地球——又有多普遍?

但等等,还有更多

然而,这种剩余的不确定性和潜力并不总是在头条新闻或电视报道中得到体现,因为它们更侧重于对最新发现的兴奋。以比邻星b的报道为例:许多新闻稿和令人激动的新闻报道都使用了“宜居”和“类地”等词语,这些形容词在过去几十篇发现文章中也出现过。

需要澄清的是:人类目前不知道任何确定宜居或仅仅是类地行星。但是,当科学家和媒体抛出这些术语时,他们暗示天文学家已经找到了他们一直在寻找的行星。人们认为我们已经找到了地球的双胞胎。难怪他们会失去兴趣。

第一个问题是,科学家们的短语“在宜居带内”(in the habitable zone)有时会被科学家、媒体和公众的思维缩短为“宜居”(habitable)。科学家们说前者,意思是“可以容纳液态水”,但这被后者的意思所取代,实际上是“可以容纳生命”。

“这些词在英语中有不同的含义,而公众读的是英语,”华盛顿大学的天体生物学家罗里·巴恩斯(Rory Barnes)说。“‘哦,它在宜居带内,所以它就是宜居的’,这在逻辑上是说得通的。”

此外,宜居带对不同的人来说意味着不同的东西。确定确切的边界——这条想象线以内可以容纳液态水,这边不行——取决于许多因素,而不仅仅是行星到恒星的距离。行星的内部组成和大气层,以及恒星的稳定性和强度,都起着作用。

为了反映这种复杂性,巴恩斯开发了一种称为“凌星系外行星宜居指数”(habitability index for transiting exoplanets)的度量标准,这更接近于说明它们是否“宜居”,以真正的英文字典意义上的“宜居”来衡量。传统的宜居带是二元的:是或否,行星在里面或不在里面。但宜居指数给出了一个行星实际拥有液态水的概率,同时考虑了行星的表面温度。他希望科学家们将来能够使用这个指数来决定下一代望远镜应该重点关注哪些行星。那些望远镜将能够告诉我们,一颗行星是否可能类地,或者它是否真的是另一个地球。

如果公众知道我们离找到一颗真正宜居的行星有多近——而且我们还没有真正找到另一颗地球——那肯定会激起他们的兴趣。

行星的迈尔斯-布里格斯类型指标

“‘类地’可能比‘宜居带’更容易出问题,因为那是什么意思呢?”考德威尔说。“在我看来,如果某物是类地,那么就有树木、有水以及(类似的)东西。这绝对不是我们正在谈论的,因为我们一无所知。”

但事实证明,我们很快就可能知道。行星的个性化细节——超越它们大小、重量和邻居等表面特征的细节——正开始显现。下一代望远镜中的一些将聚焦于比邻星b,比对那些生活在更远的、大小相似的行星所需的要求更不极端。

詹姆斯·韦伯太空望远镜(James Webb Space Telescope)和凌星系外行星巡天卫星(Transiting Exoplanet Survey Satellite)等下一代望远镜的未来研究不仅仅是寻找新的世界;它们是通过它们的大气层来探索它们。

科学家们对生物标志物(biosignatures)感兴趣,即指示生命在其呼吸、进食、光合作用或以其他方式与其环境发生化学相互作用的分子组合。像这样的生物过程会导致其化学浓度偏离自然平衡,告诉科学家一定是某些东西——或某个人——正在改变它们。例如,在地球上,大气中含有氧气和臭氧,但甲烷相对较少,这表明光合作用正在进行。

到目前为止,科学家们只能看到少数行星大气层的光谱,因为他们需要更大、更好的望远镜,配备特殊的设备来阻挡星光,才能真正了解一颗行星。也许我们应该等到那时再屈服于对系外行星的厌倦。毕竟,一堆人口普查数据并不意味着人类是无聊和平凡的,因为我们知道它们以多种形式存在。正是个体真正激发兴趣,告诉我们人口为何重要;我们应该给系外行星同样的机会。

科学革命万岁

科学家们很清楚:到目前为止,可以兴奋的事情确实不多。“也许公众的某种程度的疲劳是自然而然的,也是正常的,”NASA戈达德太空飞行中心(NASA Goddard Space Flight Center)的天文学家艾基·罗伯格(Aki Roberge)说,“只要当我们真正发现一些疯狂神奇的事情的时候,我们仍然能够让人们关注。”

那种疯狂神奇的事情是一颗真正类地、真正宜居,也许真正有生命的行星。而它仍在未来。塔尔特称21世纪为“地球——以及更远——的生物学世纪”。

罗伯格对同一观点进行了阐述。“我确实相信我们正站在一场科学革命的边缘,”她说。“但这并非天文学本身。它实际上是生物学。而发现地外生命——一种独立的生命谱系——将与认识到太阳是一颗恒星,或者天空中那些移动的光点是像地球一样的行星一样具有革命性。”或者,也许地球像恒星一样遍布宇宙。

罗伯格说,这可能需要几十年,或100年,或更长的时间。无法知道。但她认为,正如牛顿的万有引力定律支配着行星之间的相互作用(以及你与地面的相互作用)一样,一套平行的定律支配着生命如何出现或不出现,然后如何生存(或不生存)。“也许生命很稀少,”她说。“也许不是。但我认为,类地生命可以忍受的宜居条件——我认为那些并不稀少。”

唯一知道的方法就是继续寻找,继续积累更多的行星(并宣布它们),开始从远处探测它们的大气层。随着未来的望远镜,这场革命将会到来,而且将会是辉煌的。现在,这才是真正值得兴奋的事情。