我忍不住想直奔主题,一开始就告诉大家,保护主义者在紧迫感方面已经走了很长一段路。这种紧迫感在 20 世纪 80 年代中期催生了保护生物学领域,迈克尔·索尔 (Michael Soule) 将其定义为一门“危机学科”。诚然,对于传播生物多样性旗帜的一线战士来说,保护生物学的核心使命仍然 intact,正如该领域旗舰期刊的新任主编马克·伯格曼 (Mark Burgman) 刚刚重申的那样。

2000 年,E.O. 威尔逊 (Ed Wilson) 坦率地将保护生物学描述为“有最后期限的学科”和“生态学的重症监护室”(第 14 卷,第 1 期,第 1-3 页)。情况并没有太大改变。分诊是当前的焦点,将科学转化为政策建议和行动仍然是许多论文的关键主题。

然而,在实际操作层面,保护管理者必须在人类和生态社区的需求之间取得平衡,情况已大为改变。这对于纯粹主义者来说是一记苦涩的耳光,其中一些人不愿接受。而对于实用主义者来说,他们现在遵循着一首滚石经典歌曲的信条。

更大的问题,我在几篇论文中探讨过(例如这里和这里),是保护(以及更广泛地说,环保主义)的纯粹主义和实用主义两条线能否调和?我不确定它们能否调和。我曾认为,环保主义者必须首先抛弃一种陈腐的世界观,拥抱一种现代绿色视野,这种视野由一群叛逆的知识分子和思想家所表达。

支持技术、支持城市、支持增长的绿色现代主义者近年来出现,提出了一个替代性的未来愿景……在这个愿景中,人类世不是要反对的对象,而是要拥抱的对象。它是关于欢迎那个世界,而不是害怕它。它是关于创造一个环保主义者将帮助塑造得更好的未来。

最近,弗雷德·皮尔斯 (Fred Pearce) 在《耶鲁环境 360》(Yale Environment 360)上的一篇文章中呼应了这一主题,而希拉里·罗纳 (Hillary Rosner) 则在《ensia》(Ensia)这本由明尼苏达大学环境学院赞助的、制作精良的网站杂志上,从保护的角度对此进行了探讨。罗纳讨论了自然保护协会 (Nature Conservancy) 的彼得·卡里瓦 (Peter Kareiva) 以及突破研究所 (Breakthrough Institute) 的迈克尔·谢伦伯格 (Michael Shellenberger) 和特德·诺德豪斯 (Ted Nordhaus) 在发人深省的宣言中提出的新兴世界观。她还采访了主流环保运动中的人物,如世界野生动物基金会 (World Wildlife Fund) 的首席科学家乔恩·霍克斯特拉 (Jon Hoekstra),他们似乎正从过时的保护观念转向更实用的思维。

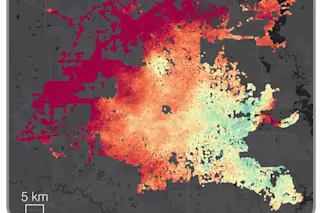

随着这种转变,保护的目标大致相同——保护自然栖息地,防止物种灭绝——但它们被置于一个完全不同的框架内。我们不再问“我们如何阻止我们不想要的东西?”——比如郊区扩张取代草原——而是可能会问“我们如何工程化我们想要的东西?”——比如繁荣的城市中心或对野生动物友好的牧场。我们不再划设大片土地,而是将它们拼接成马赛克——将可持续粮食生产与自然栖息地结合起来的景观。“如果我们聪明地应用保护科学,”霍克斯特拉说,“我们可以让这些景观服务于人类,并保护生物多样性。我们不一定总能同时做好这两件事,但我认为这是我们唯一的希望。”

保护的未来终于到来了吗?