在流行用法中,“libration”(平动)这个词早已过时。它最初来源于拉丁语librare,意思是平衡。Librate的意思是轻微震动,就像天平或秤在稳定下来之前那样。一个发生平动的物体处于两种相互竞争的力量之间。在科学上,这个词的生命周期更长,因为外太空深处散布着所谓的平动点:卫星、鹅卵石或任何可能到达那里的物体会发现自己完美地平衡在相互竞争的引力之间。例如,地球和太阳之间有五个这样的平动点,地球和月球之间也有另外一组五个。随着月球绕地球旋转,地球绕太阳旋转,这些平动点也随之旋转。将卫星置于平动点,它从地球上看将是静止的,悬浮在太空中,仿佛引力定律已被暂停。

平动点是数学虚构,几何幻想,拓扑学的奇思妙想。平动点上没有任何可见的物体。没有指示牌写着“此处所有力抵消”。但是,如果你到达一个平动点,你可以以极小的力留在那里,或者你可以围绕它运行,仿佛平动点是一个行星,而不是一个虚无的点。你甚至可以从一个平动点“冲浪”到另一个平动点,从地球的一侧到另一侧,或者从太阳系的一侧到另一侧,几乎不费吹灰之力。

在过去几年中,对平动点的研究已从一项学术练习转变为一项发现。美国国家航空航天局(NASA)目前有四项太空任务正在进行中,它们将利用平动点的引力怪异性,用于从绘制宇宙大爆炸遗留下来的微弱辐射到全天候拍摄地球等一切事物。与此同时,加州理工学院和印第第安纳州普渡大学的研究人员已将平动点的数学原理应用于整个太阳系,创建了一套理论,解释了小行星、彗星和尘埃的运动方式,以及航天器如何沿着同样的无形引力河流从一个行星到另一个行星或从一个月球到另一个月球,所用的燃料几乎不比从纽约开车到洛杉矶多。对平动点的研究已成为追求“免费乘车”的途径。如果任务规划者计算正确,普渡大学的宇航工程师凯瑟琳·豪厄尔(Kathleen Howell)说,一旦航天器达到地球大气层上方的正确速度和位置,“你将永远不必启动它的发动机。它只会去它需要去的地方。”

未解之谜

虽然太阳系可能看起来是一个相对简单的地方,月亮绕着行星转,行星像时钟一样绕着太阳转,但描述这个系统的数学构成了该领域最著名的未解之谜之一。它被称为“n体问题”,已经难倒了世界上最伟大的数学家400年。它是这样的:取空旷的空间,然后随意撒上任意数量(因此称为“n”)的行星、宇宙飞船、太阳、彗星和各种天体。给它们都赋予一些初始速度和方向,让引力发挥作用。然后计算这些n个物体将走向何方,以何种速度,以及从现在到时间终结的轨迹或轨道。

数学家们在解决这个问题上取得了一些进展,但只是通过将其大大简化,以至于与现实几乎没有关系。牛顿解决了二体问题——例如,太阳和单个行星——发现这两个物体,根据它们的初始条件,将始终遵循三种可能的轨迹之一,即所谓的圆锥曲线。

然而,如果再增加一个第三体——比如,另一颗月亮或一艘宇宙飞船——问题就会变得非常复杂。18世纪的数学家约瑟夫-路易·拉格朗日一生中大部分时间都痴迷于这个三体问题,但他所能提出的只有五个解——即平动点。(这五个平动点也称为拉格朗日点,尽管瑞士数学家莱昂哈德·欧拉首先发现了其中三个。)一个世纪后,儒勒-亨利·庞加莱发展了两个完整的数学分支——拓扑学和动力系统——来处理n体问题。庞加莱也失败了。

从1892年庞加莱出版关于这个问题的论文到20世纪60年代中期,一系列数学家遵循庞加莱的建议,费尽心力寻找形状怪异的周期轨道——三体引力场中的数学循环。计算机使这项任务变得更容易。尽管凯瑟琳·豪厄尔、马丁·洛和他们的同事也没有解决这个问题,但他们找到了可以阐明太阳系结构的近似值。——G. T.

人们倾向于认为太阳系是一个简单的地方,认为行星轻松地绕着太阳旋转,卫星绕着行星旋转,彗星以曲线轨道进出。我们想象,弥漫在这个局部空间的引力场以一种平稳、可预测的方式存在。根据这种世界观,如果你恰好坠入地球附近的太空,你会坠向地球;如果你离太阳更近,你会坠向太阳。而在两者之间,你会朝某个方向而去。但太阳系并非如此平庸。每个行星和每个月球都在不断地相互拉扯,太阳也在拉扯它们所有,一艘逃离地球或月球的宇宙飞船可能会发现自己被抛入一个复杂而混乱的相互竞争的引力世界。看似简单的东西可以迅速变成最复杂和不可预测的环境。(参见“未解之谜”,)

在早期阶段,太空探索忽略了这些复杂性。从Sputnik到航天飞机,任务设计者使用了一种加州理工学院数学家杰里·马斯登(Jerry Marsden)称之为“巴克·罗杰斯式”(Buck Rogering)的方法。他们建造了巨大的火箭,例如土星五号,配备巨大的推进器,点燃引信,然后迅速咆哮着冲向目标并返回,消耗了巨额燃料。巨大的火箭发动机使设计师可以忽略除了他们离开的行星和他们前往的行星的引力以外的任何更微妙的引力效应。

这一切都始于1950年代,数学家罗伯特·法夸尔(Robert Farquhar)参与轨迹设计业务时。他说,他对轨迹的兴趣最初是在他开始在伊利诺伊大学学习轨道力学课程三周后,Sputnik升空时被激发的。在斯坦福大学与传奇航空工程师约翰·布雷克韦尔(John Breakwell)学习期间,法夸尔开始研究平动点和“光晕”轨道——围绕这些点的三维环路——之所以这样命名,是因为从地球上看,该轨道就像平动点周围的一个光晕。然而,光晕轨道并非那么简单。首先,它们可能非常巨大:一个围绕地球和太阳共享的平动点的光晕轨道可能长达数十万英里。而且它们的形状与设计师们以前遇到的任何轨道都不同。美国宇航局喷气推进实验室的任务设计师马丁·洛(Martin Lo)说:“它们看起来像在品客薯片边缘画的线。”

1966年,法夸尔开始主张晕轨道是研究地球、太阳和深空的理想场所。如果将航天器停泊在晕轨道上,您可以俯瞰月球,回望地球,或朝向太阳,并在此停留数年,只需极少的燃料即可将航天器保持在轨道上,这项任务被任务设计师称为“位置保持”。对于许多卫星来说,位置保持每年消耗数百万美元的燃料和人工成本。

法夸尔是第一个将晕轨道用于太空任务的人,他将其设计到1978年发射的国际太阳地球探索者3号的轨道中。该航天器被送往太阳-地球平动点L1周围的晕轨道,L1位于从地球到太阳方向近一百万英里的太空线上。探索者的任务是研究太阳风,它需要在一个不受地球磁场影响的有利位置进行:遥远的L1晕轨道是一个完美的选择。法夸尔说,由于探索者“被地球非常微弱地 удержи”,因此在1982年相对容易切断这种联系,并将该航天器送往一项计划外的任务——飞越贾科比尼-津纳彗星的彗尾。它于1985年完成了这项任务。

这次成功后,法夸尔退出了平动点业务,但那时布雷克韦尔已经吸引了另一位研究生——凯瑟琳·豪厄尔(Kathleen Howell)来接替。豪厄尔着手寻找一种比迄今为止用于发现晕轨道的试错法更好的任务轨迹规划方法。法夸尔和他的同事为“探索者号”计算了一个运行正常的晕轨道,以及一个“转移轨道”,将其从地球轨道(称为停泊轨道)转移到晕轨道。为了找到这些轨道,法夸尔使用了一种叫做“射击”的方法。豪厄尔这样描述它:“你猜测你需要从地球发射的条件”——例如,给航天器多大的推力,指向哪个方向,在哪里发射。“然后你模拟飞行,看看它会去哪里。如果你做了足够的模拟,你就会开始看到什么可能奏效。”

为了找到更好的方法,布雷克韦尔建议豪厄尔研究晕轨道的数学原理。“他建议我们先找出可能存在的其他晕轨道。只有一个吗?一大堆?它们存在于太阳系各地,还是只存在于地球附近?所有平动点都有,还是只有一个?”豪厄尔将她的研究生工作以及接下来的15年都 посвя给了这项研究,使用了动力系统(或更具戏剧性地说是混沌理论)这个数学分支的技术。

流形天命

对数学家来说,流形只不过是一个曲面。想象一个孩子制作圣诞树装饰品,将各种物体——松果、玩具小号、一块珊瑚——涂成金色。如果每一层油漆都无限薄,那么这些层就是流形。唯一的区别是这些物体可以存在于任何维度中。我们当然习惯于三维思考,如果把时间算作第四维,那么四维也不算太大的延伸。例如,当你给气球充气然后再放气时,它会沿着所有四个轴:垂直、水平、深度和时间膨胀和收缩。然而,如果维度超过四个,大多数人就无法完全想象发生了什么——科学家们还没有发明供心眼使用的n-D眼镜。尽管如此,数学家们已经推导出了n维物体的外观和行为规则,他们相信这些物体会遵循这些规则。对于凯瑟琳·豪厄尔和马丁·洛研究的流形,每个初始条件都是另一个维度。改变一个条件——例如航天器的起点或初始速度——将使航天器沿着流形进入一条新的路径,甚至可能将其推到附近完全不同的流形上。——波莉·舒尔曼

豪厄尔没有像规划太空任务那样试图计算单个轨迹,而是使用计算机计算了数万条初始条件仅略有不同的轨迹。对于一组初始条件,她会得到一条单独的轨迹。例如,对于十组略有不同的初始条件,她可能得到的不仅仅是太空中的十条线,而是所有都在同一曲面上的十条线,这在数学术语中称为流形。这些流形像一张揉皱的毯子或核桃的表面一样起伏不定,有山丘和凹陷。(参见上文“流形天命”)。

由于航天器的起点和初始速度都有无限多种可能,因此也存在无限多种流形。“你可以把太阳系想象成由这些层层叠叠的薄片构成的,就像一个洋葱,”罗说,“只不过这个洋葱不是一个简单的球体,而是一个形状奇特的东西。”

任何三体或更多体的群体都会相互作用,产生具有奇特(尽管微妙)引力效应的流形。例如,一个航天器如果朝一个方向偏离平动点,它可能会漂浮到太空,沿着流形的曲线移动,而如果它朝另一个方向偏离,它就会直接漂回到平动点。同样,有些流形会将航天器降落在晕轨道上,而另一些流形会将其升起并降落在不同的晕轨道上。豪厄尔相信,如果你能找到正确的流形,你就可以将你的宇宙飞船放置在地球、太阳和月球附近的任何你喜欢的地方。

豪厄尔在20世纪80年代末的一次会议上遇到了洛。他们都坚信混沌理论的技术在绘制任务轨迹方面具有巨大潜力。“我们会在会议上见面,并深入讨论,”豪厄尔说,“试图弄清楚如何说服人们,我们有一种更好的方法来计算航天器轨迹。”

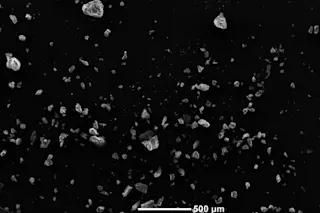

1995年,一个名为“起源号”(Genesis)的任务带来了机会。由加州理工学院地球化学家唐·伯内特(Don Burnett)提出,这个想法是将一艘航天器置于太阳和地球之间运行,以收集太阳风粒子——来自太阳大气层并向太阳系外吹送的带电原子。行星科学家认为,太阳大气层以及太阳风很可能是太阳系中唯一保留了原始化学成分的部分。伯内特认为,捕获并研究它们将有助于我们了解原始太阳系是由什么构成的。问题是如何将其带回家。“起源号”可以用脆弱的超纯硅、蓝宝石和锗晶片收集太阳粒子。由于硬着陆会使它们破碎,“起源号”的有效载荷必须以一种可以在半空中被直升机抓取的方式返回地球——这比溅落要温和得多。由于“起源号”不是最受关注的任务之一,整个任务必须以最少的燃料和最小的航天器完成。

豪厄尔说,罗在1996年8月的一个星期四给她打电话,说他们有机会设计“创世纪”任务的轨迹,但前提是他们必须在星期一之前完成。因此,豪厄尔和她的普渡大学研究生布赖恩·巴登(Brian Barden)开始工作,运用他们多年来学到的关于地球-太阳系局部空间的一切知识。到星期日晚上,在豪厄尔称之为“地狱般的周末”之后,她、巴登和罗计算出了基本的轨迹,一条蜿蜒的太空路径。

“起源号”将于2001年1月发射,进入一个流形,该流形将使其漂浮到L1周围的一个晕轨道上。在经历四次每次六个月的轨道运行后,它将从晕轨道漂浮到另一个流形上,该流形将携带它经过地球。一次轻柔的推动将使其进入另一个流形,该流形将将其带到L2,使其绕平动点摆动,然后将其送回地球大气层,直接降落在犹他州上空。

“起源号”让美国宇航局相信,平动点对于未来的任务至关重要。美国宇航局戈达德太空飞行中心的高级航空航天工程师戴夫·福尔塔(Dave Folta)表示,他们计划在未来十年内至少有四项任务中使用豪厄尔的技术——他钦佩地称之为“高深数学”——包括计划在八年后取代哈勃太空望远镜的下一代太空望远镜。

与此同时,洛的目光已从局部空间任务转向了整个太阳系。他和加州理工学院的合作者已经着手计算太阳系所有行星的平动点、晕轨道及其伴随流形。他们发现的结果已开始证实洛的猜测,即流形在确定太阳系中所有小于行星和卫星的物体的轨道和位置方面发挥着关键作用。例如,洛已经表明,围绕外行星平动点的流形都相交。这表明任何穿过此类流形的小行星很可能会搭乘这些流形,并漂出太阳系。这种现象可能解释了为什么木星和火星之间有小行星带,而木星之外却没有。此外,一些彗星的轨道似乎以惊人的精确度追踪流形的平面。

对洛而言,流形可能提供了一个统一的太阳系结构理论,其影响远超太空探索。他说,虽然理论上可以使用流形从一个行星到达另一个行星,但这将耗时过长。另一方面,例如,木星或土星任务可以使用局部流形来探索这些行星的附近。航天器可以在几周内从一个卫星到另一个卫星,几乎不需要燃料。“你可以通过稳定的流形潜入,被一个卫星捕获几个周期并观察它,然后以大大减少的能量前往下一个卫星,”他说。

在离家更近的地方,地球附近的流形可能成为商业目的往返月球的廉价、低燃料路线。它们可能解释了为什么与其他太阳系天体相比,地球似乎相对较少受到小行星和陨石的撞击。洛说,了解地球-月球系统周围的动态通道,可能使其相对容易地偏转可能撞击地球的小行星,例如导致恐龙灭绝的那颗,通过轻轻地将其推到一条会将其带离地球的流形上。

与此同时,洛和豪厄尔正与加州理工学院的控制与动力系统系(一个由数学家和工程师组成的团队)合作,详细绘制太阳系的流形。对洛来说,这次经历是一次启示。他说,他刚开始在喷气推进实验室工作时,作为一名数学家,却不得不从事世俗的工程工作,感到非常沮丧。他曾想转行去华尔街,在那里他可以从事有趣的数学工作,同时也能过上不错的生活。然后他做了一个梦,向他展示了他的未来。在他的梦中,浑浊的河水退去,露出了满河的水牛,这些奇妙的动物“快乐无比”。他说,做了那个梦之后,“我只是知道我不会离开这里。我知道这里有巨大的财富等待被发现。”