先知与疯子之间只有一线之隔,伊拉克裔物理学家吉姆·阿尔-哈利利对此深有体会。在一个阳光明媚的日子里,他坐在英国萨里大学的办公室里,回忆起自己职业生涯中一段不那么平静的时光,那是在将近15年前。那时,他和萨里大学的同事、生物学家约翰乔·麦克法登探索了一种奇怪的机制,来解释DNA——携带我们遗传密码的分子——是如何发生突变的。

吉姆·阿尔-哈利利 萨里大学

约翰乔·麦克法登 萨里大学

他们的理论引起了轰动,因为它援引了量子力学,即描述亚原子领域粒子行为的物理学分支。他们的想法为基因突变的起源提供了一些见解。几个世纪以来,基因突变产生了生物界物种的多样性,短期内会导致癌症等疾病的发展。然而,这个提议遭到了嘲笑,引起了生物学家和物理学家的质疑,因为量子效应据说只在最小尺度上起作用,不能控制大型生物分子。

“物理学界的前辈们告诫我不要从事这项研究,说‘这不仅是猜测,简直是异想天开’,”阿尔-哈利利说。“我后来意识到,一些最好的想法正源于看似疯狂的念头,否则它们就不会是新颖的。”

尽管阿尔-哈利利和麦克法登当时没有这样命名,但他们的论文是现在蓬勃发展的量子生物学领域的首批论文之一。控制亚原子世界的奇特规则可能违反直觉,但在一个多世纪的大部分时间里,它们已经通过许多实验得到了验证。然而,直到最近十年左右,一小群但专注的物理学家和生物学家才发现,大自然可能也利用这些规则来提高生物任务的效率。

如果这是真的,那么在实验室中努力创新的物理学家就可以从大自然的量子书中汲取灵感,学习如何设计更好的机器。更雄心勃勃——也更具争议性的是——一些人认为量子生物学可能会彻底改变严重疾病的治疗方式。“终极目标是发现量子效应能刺激与医学相关的生物过程,”阿尔-哈利利说。“从长远来看,如果这些效应是DNA突变机制的基础,那么在癌症治疗方面就能取得真正的进展。”

日常生活中的量子

阿尔-哈利利对生物学的兴趣始于20世纪60年代的巴格达,当时他的父母送给他一台显微镜作为圣诞礼物。那时,生物学正风靡一时:1953年,剑桥大学的生物物理学家弗朗西斯·克里克和詹姆斯·沃森发现DNA呈双螺旋或扭曲的梯状。阿尔-哈利利的父母希望他们的儿子能对这门激动人心的新科学产生兴趣,但令他们失望的是,他那时更沉迷于足球和音乐。

然而,几年后,在他13岁时,他坠入了爱河——不是生物学,而是物理学,当时他意识到数学可以预测高中实验的结果。“我突然明白,常识是回答事物运作方式深层问题的途径,”他说。讽刺的是,当他后来在萨里大学攻读物理学本科学位,并了解到在量子定律起作用的基本层面上,日常规则都荡然无存时,他对逻辑的热爱受到了严峻的考验。

如今,50多岁的阿尔-哈利利回忆起他第一次接触量子力学时,脸上容光焕发,变得像个少年一样手舞足蹈,充满挫败感。例如,叠加现象指出,在你观察之前,粒子没有确定的位置。只有当测量粒子位置时,它才会随机地固定在一个点上。“我们被非常枯燥地告知这些事情,”阿尔-哈利利说。“讲师不喜欢我问‘一个东西同时存在于两个地方’到底意味着什么。”

另一个令人困惑的奇怪现象被称为量子隧穿:在微观领域,粒子可以穿过理论上它们不应该有能量穿过的障碍。阿尔-哈利利记得他的讲师试图通过解释来阐明这个话题:“这就好像我能够跑到这堵墙前,而不是撞上去,我却会突然完好无损地出现在另一边。”他说量子世界的奇特之处仍然让他感到沮丧。

尽管这些量子特性很奇怪,但正如阿尔-哈利利后来专攻核物理(研究原子内粒子)时所发现的那样,它们在实验室中一次又一次地被证实。到80年代中期,当他开始职业生涯时,物理学家们对量子对象的奇怪行为已经习以为常,以至于他们开始考虑利用它们来建造强大的机器。

杰伊·史密斯

现代计算机处理以二进制数字(或位)编码的信息,这些数字取值0或1,而物理学家意识到,所谓的量子计算机可以将信息存储在可以处于叠加态的“量子位”中,同时是0和1。他们推断,如果多个量子位可以串联起来,就有可能构建一个量子处理器,以比标准设备快得难以想象的速度执行计算。例如,当前计算机通过分别检查每个条目来搜索数据库,而量子计算机将能够同时查看所有条目。

然而,植物和动物可能已经在其细胞内进行这种超高速量子操作的想法,并没有真正进入物理学家或生物学家的脑海,尽管细胞是由原子组成的,并且在基本层面上,所有原子都遵循量子力学。主要原因是,正如量子计算机的潜在建造者所发现的那样,量子效应极其脆弱。为了在实验室中维持叠加态,物理学家需要将他们的系统冷却到接近绝对零度,即可能的最低温度,因为热量会破坏量子特性。因此,这些量子特性似乎不太可能在活细胞内的温暖温度下存活。

但在20世纪90年代末,阿尔-哈利利意识到这个假设可能过于仓促,当时他第一次遇到麦克法登,麦克法登向他介绍了一个可能需要量子帮助才能解决的生物学谜团。

突变101

当时,萨里大学生物系成员麦克法登想请物理学家提供关于如何处理DNA突变难题的建议。他和他的同事一直在研究结核分枝杆菌(引起结核病的细菌)一种无毒的近亲的基因构成,他们发现,在特殊情况下——当处于几乎完全缺氧的条件下时——这种细菌以一种使其特别具有毒性的方式发生突变。令团队惊讶的是,这种特定的突变似乎比其他突变发生的频率更高。

麦克法登,像所有优秀的生物学家一样,已经了解到不应该发生这种增强。自19世纪查尔斯·达尔文提出突变创造了物种进化所需的遗传多样性以来,核心信条一直是所有突变都应该随机发生。无论环境如何,任何一种突变都不应该比另一种突变更频繁地发生。某些突变可能被证明是有用的,但环境条件本身不应该在任何特定基因突变的速率中发挥作用:进化是盲目的。然而,麦克法登的团队似乎发现了一个挑战标准进化论的案例,因为实验环境中缺乏氧气似乎触发了某种突变而非其他突变。

这并不是他第一次听到这种有争议的发现。十年前,即1988年,由哈佛公共卫生学院的约翰·凯恩斯领导的一组分子生物学家发表了令人震惊的结果,显示了类似的适应性突变。当他们将一种不能消化乳糖的大肠杆菌菌株传播到唯一的食物来源是乳糖的琼脂平板上时,他们发现细菌以比如果该突变随机发生所预期的快得多的速度发展出消化糖所需的突变。这看起来这种适应 somehow 是由环境造成的。“这项研究在达尔文主义意义上是绝对异端,”麦克法登说。尽管如此,这些实验受到了足够的尊重,得以在著名的《自然》杂志上发表。

杰伊·史密斯

为了寻找一种可能的机制来解释环境是如何做到这一点的,麦克法登想到了他读过的关于量子计算的流行说法,这些说法解释了叠加如何能显著加速原本缓慢的过程。带着这个模糊的想法,麦克法登向他大学的物理系询问量子过程是否能解释结核病的适应。他的听众并不欢迎这个想法。“我的大多数物理学家同事都认为他很天真,量子效应可能在适应性突变中发挥作用的想法是荒谬的,”阿尔-哈利利回忆道。

然而,阿尔-哈利利——对可能令人尴尬的问题并不陌生——被这个问题吸引,足以进行讨论。“别以为我们当时抱着某种宏伟的愿景,认为我们正在开创量子生物学,”阿尔-哈利利笑着说。“实际上,我们只是每周在星巴克见面一次,聊聊我们都觉得着迷的事情。”这取得了成效。一年多的时间里,他们运用量子机制,阐明了一种解释适应性突变如何发生的理论。

量子解决方案

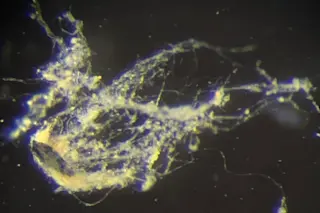

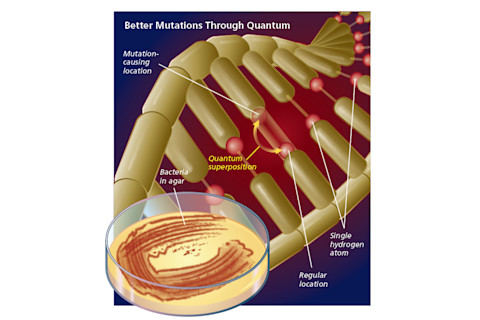

DNA的扭曲梯形结构需要氢键来维系;每个键本质上由一个氢原子构成,连接两个分子。这意味着有时一个单个原子就能决定一个基因是否突变。而单个原子容易受到量子怪异现象的影响。通常,这个单个原子更靠近DNA梯形结构一侧的一个分子,而不是另一侧。阿尔-哈利利和麦克法登挖出了一份1963年提出的早已被遗忘的提议,该提议认为当这个氢原子量子力学地隧穿到其梯形结构的“错误”一半时,DNA就会发生突变。两人在此基础上进一步论证,由于叠加的特性,在被观察之前,该原子将同时存在于突变和非突变状态——也就是说,它将同时存在于梯形结构的两侧。

在快速适应的大肠杆菌案例中,这意味着它的DNA同时被预设为能够和不能够消化乳糖。阿尔-哈利利和麦克法登通过数学方法分析了细菌DNA中单个氢原子与其周围乳糖分子之间的相互作用。他们认为,糖分子的存在扰动了原子,起到了“观察”它的作用,迫使氢原子固定在一个位置,就像测量任何量子粒子的状态都会将其固定在一个位置一样。此外,他们的计算表明,使大肠杆菌消化乳糖的突变发生率会比没有糖的情况下更快。“这是一种推测,但我们预感到在DNA层面有量子现象正在发生,”阿尔-哈利利说。他和麦克法登加入了一小群敢于将生物学和量子物理学联系起来的特立独行者。

并非所有人都信服。阿尔-哈利利的许多同事建议他放弃这项徒劳的努力,认为没有任何实验明确表明量子效应在生物分子中发挥作用。鉴于当时生物成像的现状,直接验证这对搭档的理论似乎是不可能的。与此同时,凯恩斯最初的大肠杆菌研究也受到了严格审查。麦克法登说,乳糖消化突变率的提高被多次独立复制,但也有人提出其他非有益突变也可能增强——这可能消除了援引量子力学的必要性。“大约在那时,我们对这个主题失去了兴趣,”麦克法登说。他和阿尔-哈利利都忘记了他们的崇高抱负,回到了日常工作。

工作仍在继续

回想起来,阿尔-哈利利承认他们太容易动摇了。在接下来的几年里,许多实验结果涌现出来,暗示量子效应可能在生物世界的许多不同角落发挥作用。其中最显著的出现在2007年,涉及光合作用,即植物叶绿素分子将水、二氧化碳和阳光转化为能量、氧气和碳水化合物的过程。

光合作用实现了高达95%的能量转换效率,“比人类已知的任何其他能量转换过程都更高效,”麦克法登说。在叶绿素中,所谓的“天线色素”引导能量从集光分子沿着一系列可能的路径传输到附近的反应中心蛋白质。生物学家曾认为能量是沿着单一路径从一个分子跳到另一个分子。但计算表明,这只能解释大约50%的效率。为了解释植物近乎完美的表现,生物物理学家推断,能量必须以量子叠加态存在,同时沿着所有分子路径传输——类似于可以同时搜索数据库中所有条目的量子计算机。一旦识别出最快的路径,这个想法认为,系统就会从叠加态中退出并进入这条路径,从而使所有能量每次都能走最佳路径。

在2007年的实验中,加州大学伯克利分校的化学家格雷厄姆·弗莱明和同事对绿色硫细菌进行了实验,似乎支持了这种量子方法。弗莱明的工作在零下321华氏度进行,但三年后,多伦多大学化学家格雷戈里·斯科尔斯领导的团队在室温下对海洋藻类进行的实验中也出现了类似的效果。“这些都是令人瞠目结舌的实验,”麦克法登说。“物理学家多年来一直在努力建造量子计算机——而现在看来,他们一直在吃掉量子计算机,就在他们的沙拉叶子里!”

维拉特科·维德拉尔——一位诙谐地形容自己同时在英国牛津大学和新加坡量子技术中心处于量子叠加态的物理学家——注意到了这一点。“在那之前,量子生物学中的所有这些想法听起来都不错,但它们缺乏实验证据,”他回忆道。“光合作用实验改变了人们的想法。”不过,他补充说,批评者指出这些测试使用的是激光产生的人造光,而不是自然阳光。目前尚不清楚在严格控制的实验室条件下观察到的相同量子效应是否真的会发生在我们的花园户外。

这些实验足以让维德拉尔开始思考他和他的同事们能否在动物体内的光合作用中找到量子效应。像我们自己的动物细胞中的能量工厂是线粒体,它是将从食物中获取的葡萄糖能量导入电子的储存库。这些高能电子随后通过一系列反应被转移,以制造三磷酸腺苷(ATP),这种分子为大多数细胞工作提供燃料。传统的生物模型将电子描述为在线粒体内部从一个分子跳跃到另一个分子,但——再一次——这种简单的描述无法解释ATP被快速释放的速度。

维德拉尔的团队提出了一个模型,其中电子并非跳跃,而是处于量子叠加态,同时散布在ATP生产线的所有分子上。他们的计算预测ATP生产率会提高,这在实验中得到了证实。再一次,这是一个生物学谜团的量子解决方案。**不确定的未来**

尽管仍处于初步阶段,但这些理论对健康可能产生的影响并未被忽视。维德拉尔指出,线粒体中电子转移的失败已与帕金森病和某些癌症相关联。他承认,这种联系仍然是推测性的,因为两者之间精确的因果关系尚不明确。“是电子转移的失败导致了疾病,还是疾病导致了电子转移的崩溃?”维德拉尔问道。“这是生物学家不知道的,我们必须向他们寻求答案。”

尽管如此,由于潜在的回报如此之高,这一推测吸引了第一笔主要的科研资助,使得由牛津物理学家特里斯坦·法罗领导的牛津团队能够进行他们自己的量子生物学实验。这笔资助是这个备受争议的学科获得的最大的认可之一,此前它主要只是研究人员的业余爱好。当法罗带着我参观这些实验将要进行的昏暗实验室时,他解释说这是一项艰巨的工作,可能需要长达五年的时间来准备。

物理学家特里斯坦·法罗在他的牛津实验室里。图源:Whei Yeap Suen

法罗说,第一项任务将是验证2007年的光合作用结果;在此之后,团队将研究涉及线粒体能量转移的更大、更复杂的分子。法罗解释说,他个人并不是被导致这笔资助的潜在医疗益处所驱动——这些益处即使有,也将在多年后才能实现——而是希望大自然能教会我们如何制造更好的机器。

“如果能证明量子效应在生物分子中长期存在并弄清其发生机制,我们就可以利用这些信息在实验室设计出更好的量子计算机。”他说。麦克法登表示同意:“如果我们能理解光合作用如何高效地将阳光转化为能量并人工再现这一过程,那么当今性能不佳的太阳能电池将成为历史。”

在实验室超低温环境下,物理学家们正在努力将少量量子比特串联起来,他们也渴望了解生物分子是如何明显地保护脆弱的量子效应,从而使其能够被生物系统利用而不受干扰。“研究生物系统中的量子效应的一个好处是了解大自然是否以及如何保护它们,以便我们能够复制天然构建块的架构,”法罗说。量子计算机如果要在主流应用中使用,必须在室温下运行。“这些模块就可以用作‘生物’量子计算机中的基本单元,”法罗补充道。

十年前,这样的实验是不可能的,因为当时还没有操纵单个生物分子的技术。这些实验技术的改进,加上量子生物学领域其他人的进步,激励麦克法登和阿尔-哈利利重新投入到这项研究中。“我们开始想,‘等等,也许我们当年确实有所发现,’”阿尔-哈利利笑着说。作为潮流转变的标志,2013年1月,阿尔-哈利利在伦敦著名的科学机构皇家学院就他的量子隧穿和DNA突变思想发表了演讲。

阿尔-哈利利和麦克法登也即将开始对他们的突变理论进行第一批测试。他们提出的实验将比较正常DNA分子与经过特殊修饰的DNA分子的行为,这些修饰DNA分子的氢原子已被氘原子取代(氘也称为重氢,因为这些原子具有与氢相同的化学性质,但质量是氢的两倍)。如果他们的推断是正确的,即突变是由氢原子量子力学地隧穿到DNA梯的错误一侧引起的,那么他们预测,在修饰的DNA分子中,突变率将显著降低,因为较重的氘不太可能隧穿过梯子。

但所有这些测试都需要几年时间来设计和实施。法罗环顾牛津实验室桌子上摆放的激光器和镜子,指出验证量子生物学的确凿实验证据将是一个漫长的过程——而且他们很有可能永远无法证明量子效应潜伏在生物体内。

“我们有很大的风险会走错方向,”法罗懊悔地说。“但我的直觉告诉我,这值得一试,因为如果我们成功了,回报将是巨大的:我们将开创一个新学科。”

[本文最初以“量子生命”为题发表在纸质版上。]