才华横溢的 Joe Pickrell 已将他的“科伊桑人=意大利人”预印本发布到 arXiv,标题为《古代西欧亚血统在南部和东部非洲》。我用一种轻佻的方式概括了这篇论文的核心结论,但之所以如此回应,是有原因的。

他似乎从基因数据中得出的推论,在我看来近乎于“疯狂”。

但没关系,基因告诉我们,历史比我们想象的要疯狂得多。 让我们退一步,先回顾一下。几十年来,遗传学家一直认为,卡拉哈里沙漠的布须曼人,也就是科伊桑人(Khoisan-qua-Khoisan),非洲最后仍在保持祖传语言的猎人采集者,与哈扎人一样,是“原始”人类。他们是走出非洲事件之初,最早从其他人群分化出来的远古谱系。这在 Y 染色体和线粒体 DNA 系统发育树中显而易见,布须曼人及其亲属的变异,在时间上与其他人群的变异深层汇聚。几年前,另一组研究揭示了布须曼人也可能是近 5 万年来与一个约 100 万年前与主要人类谱系(导致了现代解剖学意义上的人类)分化开来的不同人种的混合事件的产物。现在,Pickrell 等人提出了一个比酸橙更涩的转折:在他们的基因组中,布须曼人及其科伊桑亲属(科埃牧民)反映了一次与东非人的古代混合事件,而东非人本身又是西欧亚人和非洲本土人群混合的结果。 更重要的是,对于我这简洁的结论概括来说,西欧亚成分不一定代表现代中东人口,而更像是南欧人!

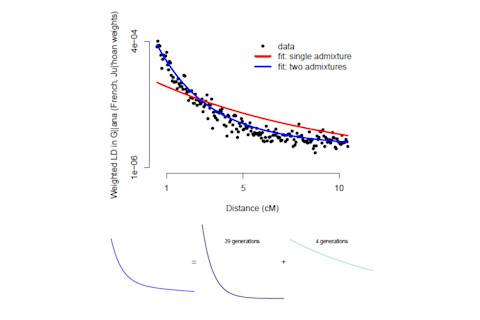

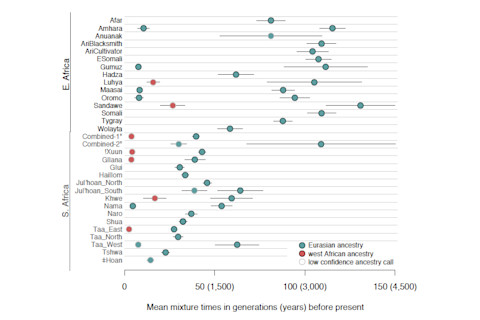

他们是如何推断出如此奇异的结果的?魔法?不。基本上,作者们观察了连锁不平衡的模式。明白了吗?可能没有。如果你好奇、困惑,并决心从骨子里理解他们方法的要点,你可能需要阅读 Loh 等人的文章。除此之外,就相信像 Reich 实验室这样的伟大集体智慧,或者尝试消化我这粗糙的概括。如果你考虑一段短到中等长度的基因组序列,存在着在序列中分离的遗传变异、等位基因。这些等位基因的频率在不同人群中各不相同。偶尔,等位基因组合之间会出现相关性,在单条序列中比等位基因在位点随机分配时更可能出现。一个具体的例子是一个最近发生非洲人和欧洲人混合事件的人群。重组需要很多代才能打破非洲人和欧洲人特有的诊断性等位基因之间的所有关联,所以可以通过个体水平的基因组分型(即你知道从每个父母那里继承的同源染色体序列,而不仅仅是基因型值)来推断长片段的祖先谱系。人群内部会存在连锁不平衡,因为由于基因组层面的近期不同祖先,特定的变异会与基因座上的其他变异相关联。如果你注意到 SNP 1 有一个非洲等位基因,那么附近基因座上的 SNP 2 更有可能也有一个非洲等位基因,直到达到连锁平衡。正如我上面提到的,这些关联会随着时间以一种规律的方式被基因重组打破。因此,基因组中连锁不平衡的衰减可以让你推断出疑似混合事件以来经过的时间。 这在不同的时间深度上都适用。非裔美国人具有长距离的连锁不平衡,因为混合事件相对较近。到目前为止,更早的混合事件需要更狡猾的方法,因为随着重组将两个基因背景融合过程中先前的特定关联分解,连锁不平衡会衰减得越来越微弱。但对于多次混合事件和由此产生的连锁不平衡模式呢?上述论文的作者们测试了在可能发生两次混合事件的情况下,数据与连锁不平衡曲线复合体的拟合度。他们发现了多个符合该模型的人群。抛开技术细节不谈,以下是从连锁不平衡衰减曲线推断出的混合事件结果:

Pickrell 等人提出的最简洁的模型,既简单又疯狂。1)在非洲之角附近发生了一次古老的初始混合事件,发生在原始西欧亚人群和原始苏丹人群之间。2)当一个源自事件 1 的人群遇到科伊桑人的祖先时,发生了第二次混合事件。Pickrell 等人推断,在埃塞俄比亚高原的闪族人口中,西欧亚人和非洲人之间发生了约 3000 年前的混合事件,这与 Pagani 等人同样不那么疯狂的结果一致。然后是第二步,约 1500 年前,原始布须曼人/原始科埃人与混合东非人之间发生了混合。让我们接受这些基因结果。它们带给我的启发是文化的强大力量。 尽管如今已大大减弱,科埃纳马等群体在欧洲殖民时期一直保持着他们的完整性和独立性(直到 20 世纪初才在纳米比亚被德国人彻底摧毁)。一股班图农民浪潮席卷了南部非洲大部分地区,但科伊桑人的少数群体设法维持了居住区,在那里他们保留了独特的文化传统并延续了他们的语言。其中一些无疑是生态因素,因为广阔的 卡鲁地区并不特别适合班图人的文化工具。但我也怀疑,东非人对科埃人,甚至可能间接对布须曼人产生的制度和经济(例如,牛文化)影响,也使这些人群比其他情况更能抵御班图人的扩张。这篇论文是一篇 arXiv 上的预印本,对您免费开放,并且在补充材料中详细解释了方法和疯狂之处。我不特别热衷于长篇大论地讨论这些结果有多么疯狂、多么不可能正确。它们确实疯狂。 但我对这里的方法论足够了解,能够理解其逻辑,并接受作者们正在触及一些非常奇怪而真实的东西,即使他们特定的解释和具体结果可能存在争议。在此,我引用论文中的一段话:

关于西欧亚血统通过阿拉伯半岛进入东非的假说,必须与一个观察结果相调和,即该血统的最佳现代代表通常在南欧而非中东(补充表 4)。这一观察结果可以从欧洲的古代 DNA 研究背景下进行解释,该研究表明,大约 5000 年前,基因上与现代南欧人密切相关的人,其分布范围北至斯堪的纳维亚 [Keller et al., 2012; Skoglund et al., 2012]。因此,我们认为生活在中东的现代人可能并不代表 3000 年前生活在中东的人。 事实上,即使在历史上,中东地区也发生了广泛的人口流动 [Davies, 1997; Kennedy, 2008]。

好好想想。如果 Pickrell 等人的观点是正确的,您认为中东在这方面特别吗? 我要说的是,高近亲繁殖可能会导致奇怪的结果,如果采样策略不谨慎的话(我想到他们数据中的撒马利亚人),尽管我认为这个群体并不粗心。但我认为,一些欧洲人群可能比现代黎凡特人更能代表古代黎凡特人,因为后者经历了多次人口浪潮的冲击(尽管我想看到更多与基督教阿拉伯*样本的比较)。Pickrell 等人抛出的第二个重磅炸弹。

我们注意到,我们已将混合信号解释为大规模人口迁移。另一种解释这些结果的框架可能是,提出一种“隔离-距离”模型,即人口主要停留在单一地点,但个体选择相对较小半径内的配偶。原则上,这种模型可以通过“扩散式”过程将西欧亚血统引入南部非洲。两项观察结果反对这种可能性。 首先,我们观察到的基因流是不对称的:虽然一些东非人口拥有高达 50% 的西欧亚血统,但中东和欧洲的撒哈拉以南非洲血统水平则低得多(最高为 15% [Moorjani et al., 2011]),并且似乎不包含与科伊桑人相关的血统。其次,西欧亚血统的信号存在于南部非洲,但不存在于中部非洲,尽管中部非洲在地理上离血统的假定来源更近。这些地理特异性和不对称的传播模式,最简洁的解释是,从西欧亚迁徙到东非,然后再从东非迁徙到南部非洲。

当我们谈论人类基因变异是梯度分布时,也就隐含地提到了隔离-距离。而且,作为一种零模型,它并非完全没有用处。但我认为我们需要在这个关于人类族群永恒地以单调的逐步方式交换配偶的简洁优雅之上,再增加一层复杂性。 过去 10,000 年(甚至可能更早!)的多个族群经历了巨大的人口动荡,来自远方的外国人与本地居民融合,推翻旧的,带来新的。本文作者本人就是此类事件的产物。人类的基因故事并非仅仅是连续而分散的基因流动,逐渐渗透到小规模社会的环境中。不,这种平静的背景条件周期性地被大规模人口迁移所扰乱,很可能是由某种技术或文化革命引发的。在许多情况下,其基因影响之大,非民族大迁徙莫属。与隔离-距离不同,这些模式并非在线性空间中流动,而是呈现出不协调的、在肥沃的生态地形中跳跃的模式。与其说是薄雾掠过平原,不如想象一场洪水冲刷峡谷。一个更温和的类比是,这些是人口的涟漪,向外扩散,暂时扭曲了隔离-距离动态的平静表面,最终又消退回背景,成为新的常态。但是,一旦涟漪消退,我们如何知道它曾经存在过呢?这确实是一件困难的事情,而这些结果表明了其中固有的问题。Pickrell 等人检测到的涟漪的回声,可能来自一个已不复存在鿌。 古代黎凡特最初的农民的后裔,是否隐藏在托斯卡纳的山谷和坦桑尼亚的平原?一个同样疯狂的推测,但并非一定错误。引用:arXiv:1307.8014v1 [q-bio.PE] * 我知道有些基督徒不想被称为阿拉伯人。