这辆老旧的沃尔沃在细雨蒙蒙的纽黑文夜晚穿梭,熟练地避开高峰期的车流。司机伊丽莎白·弗尔巴紧张地盯着后视镜。

“上次我被拦下时,警察让我等了15分钟,他滔滔不绝地给我讲超速的危害,”她说,“他非常客气,但这纯粹是浪费时间。”

时间总在弗尔巴的脑海中盘旋;她敏锐地,甚至痛苦地意识到时间的流逝。她说话和开车一样快,思想如潮水般涌出,有时甚至互相碰撞。弗尔巴深知这一点,并说她的学生们对此有所抱怨,但她不道歉。在她所处的激烈竞争的科学圈子里,耐心等待那些思维不那么敏捷的人赶上来可能会适得其反。

弗尔巴对时间的焦虑轻易地从分钟延伸到千年——进化所需的时间。她是一名受过训练的生物学家和古生物学家,也是一位天生的进化理论家。她在一个证据稀缺、假说根深蒂固的领域工作,在那里,一个大胆、有充分依据的想法可以将一位科学家从默默无闻中推向聚光灯下。本月将满51岁,并在耶鲁大学地质与地球物理系担任终身教授的弗尔巴,已经提出了好几个这样的想法。

其中最著名的就是“周转脉冲假说”,这个观点很可能解释了最初将我们人类血统与猿类分离,后来又推动我们的祖先走向更大脑容量、灵巧双手、工具制造以及现代人类其他特征的奇特进化爆发。弗尔巴认为,这些爆发在同一时间也影响了其他物种,其后果可以在化石记录中找到。它们不仅是创造力的爆发,也是破坏力的爆发,扼杀了一些物种,同时为新物种的诞生充当了助产士。

134年前,查尔斯·达尔文提出自然选择理论,认为进化主要是物种之间稳定、不间断的竞争过程,他所想的并不是进化的突然爆发。他在《物种起源》中写道:“每一个新变种,最终每一个新物种,都是通过相对于竞争者拥有某种优势而产生和维持的;而那些不占优势的物种随之灭绝几乎是不可避免的。”一种新型生物取代旧型生物,因为它更适合利用周围环境;新型生物缓慢而痛苦地将劣势生物推向栖息地的边缘,最终完全从生命舞台上消失。

然而,达尔文关于一场持久消耗战的观点,与化石记录并不完全吻合。化石记录显示,有些物种数百万年保持不变,然后突然转变为新的生物。在20世纪70年代,哈佛大学的古生物学家斯蒂芬·杰伊·古尔德(Stephen Jay Gould)和美国自然历史博物馆的尼尔斯·埃尔德雷奇(Niles Eldredge)给这种进化的断断续续模式起了一个名字:间断平衡。他们提出,数百万年来,生物为争夺生存空间而进行的缓慢磨合,有时会突然加速,或许是在达到某个关键的身体变异阈值时——比如,某些孤立的生物比它们的同类进化出稍好的嘴巴,开始吃得更好,生育更多后代,并将那些嘴巴不好的亲戚挤到一边。在这些相对短暂的进化高潮时刻,新物种诞生了。

然而,就像正统达尔文主义一样,间断平衡认为变化来自物种内部。但弗尔巴有不同的观点:她坚持认为,物种的进化是由其周围不断变化的世界驱动的。“进化是保守的,”她说,“创造新物种需要一个物理事件来迫使自然脱离平衡的基座。”

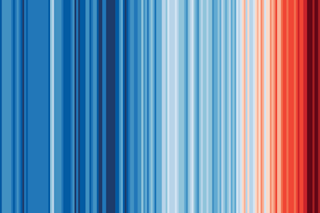

弗尔巴认为,这种“跌落”是由全球气候的剧烈变化引发的。地球气候并不稳定:从构成地球外壳的构造板块的移动,到海平面的急剧下降,再到我们地球绕太阳轨道和方向的细微但规律的变化,任何因素都可能导致全球气温骤降或骤升。弗尔巴说,这会引发一场连锁反应,迅速席卷全球,毁灭一些物种,同时将另一些物种加冕为“世界继承者”。她继续说,就进化变化而言,没有这些气候脉冲,几乎什么都不会发生。

弗尔巴将全球气候变化的地质证据与大约500万年前、250万年前以及可能90万年前物种创造和毁灭率的三个突然加速期巧妙地联系起来。然而,她的观点——气候而非动植物之间某种动态关系是进化背后的主导力量——大约十年前,当弗尔巴在法国的一次会议上首次提出时,像炸弹一样引起了轰动。“我的许多同事都极其怀疑,几乎是无礼,”她微笑着说,“其中一些人显然是敌意的。不过,包括最初的间断平衡理论提出者古尔德和埃尔德里奇在内的其他人,却被吸引了。”

在她家附近的一家餐馆里共进晚餐时,弗尔巴用一系列夸张的手势和视觉辅助工具解释了她的“周转脉冲假说”。餐具、餐巾和餐具摆设扮演了非洲以及数百万年前覆盖非洲大陆不同地区的生态区域。“过去的大多数生态系统都不断地被气候变化所迫,经历着改变、解体和重组,”弗尔巴说。长时间的凉爽期使气候干燥,导致非洲茂密的雨林分解成一片片开阔的林地。这些林地斑块被广阔的草原隔开,就像一片浩瀚绿色海洋中的岛屿。

这种情况的变化可能会给任何在广阔茂密的森林中进化并因此非常适应这种环境的动物带来问题。弗尔巴解释说,这样的物种有三种方式来应对这种变化。她引用她最喜欢的一个类比说:“印度教徒相信一个由三位神组成的‘三神一体’——创造神梵天、守护神毗湿奴和毁灭神湿婆。物种可以遵循这三条道路中的一条。有些群体,沿着梵天的创造之路,分裂成新的、更适应的物种:例如,它们发展出在草地生活的能力。另一些物种则迁移,仿佛跟随毗湿奴,不是去更绿的牧场,而是去更多森林覆盖的地区。而那些偏离这些路径的物种只剩下最后一个选择:投入毁灭神湿婆的怀抱,最终走向灭绝。”

一个生物群体所走的任何道路都会对其生活与它们交织在一起的其他生物产生影响,这就是“脉冲”的由来。突然的凉爽期导致当地植物生命发生变化,可能导致一种或多种以这些植物为食的昆虫物种的迁徙,这可能导致以这些昆虫为食的爬行动物灭绝。这反过来又可能导致以爬行动物为食的小型哺乳动物中产生一个新的物种——一个可以利用其他食物来源的物种,如此类推,直至以小型哺乳动物为食的大型哺乳动物。

“间断平衡理论家从未将这些不同谱系的变化与绝对时间尺度相匹配,”弗尔巴说,“所以他们从未注意到这些事件总是聚集在一起,这表明存在一个共同的原因。这些理论家也只关注新物种的创造,他们忽略了同时发生的灭绝的重要性。脉冲理论表明,死亡是创造的另一面。大自然将这些生物推向刀锋,它们是灭绝还是变成全新的、不同的东西,真是千钧一发。”

或许正是因为弗尔巴作为进化理论家是自学成才,她才能够构想出周转脉冲这样简单却又令人惊叹的新颖想法。就像她所描述的迅速进化的物种一样,弗尔巴的职业生涯大部分时间都处于边缘,与主流隔绝。她有着一种防卫姿态,像是一个并非总被善待的人,她只是犹豫地透露了一些关于她成长经历的细节。她出生在德国汉堡,在她的法学教授父亲去世后,两岁时随母亲搬到纳米比亚。弗尔巴的母亲再婚,嫁给了一位绵羊农场主,弗尔巴说,他根本没有鼓励她追求科学,甚至任何事业。

“他认为教育女性是没用的,”她说,“但我想思考问题。我天生就是个学者。我想要通过教育来解放自己。”

弗尔巴咨询了几所女子高中,并用她的遗产支付学费,最终进入了宣传册封面上印有学生在实验室工作的学校。“当我到那里时,我发现那张照片完全是虚假的,”她说,仍然很生气。“教了一些数学,但没有科学。有一些关于化妆和姿态的课程,我顶着一本书走来走去。”

她设法通过打曲棍球和网球,偷偷阅读奥维德和托尔斯泰,熬过了高中。她在学校表现不错,但进入开普敦大学后,她学术准备的粗浅之处变得痛苦地显而易见。

“我的课上大多是男生,他们都在学校学过数学和科学,”她说,“但我没有,我处于非常不利的地位。我立刻就知道我必须非常努力才能迎头赶上。”

弗尔巴确实非常努力。她主修动物学和统计学,以优异成绩毕业,并考虑到开普敦靠近大海以及她对大海的热爱,决定成为一名海洋生物学家。但这个决定很快就改变了。

“那时我继父破产了,我不得不养活自己,”她说,“开普敦没有助学金可申请。我去了有钱的地方。我去了内陆的比勒陀利亚。那是在1967年,同年弗尔巴嫁给了她的丈夫乔治。她在比勒陀利亚找到了一份高中教职,而乔治则发展他的土木工程生意。他们俩在一个只有一个房间的工作室里过着艰苦的生活,工作室里只有一把椅子。‘我们为那把椅子吵过架,’弗尔巴回忆道。”

1968年的一天,弗尔巴为了寻找一份更有挑战性的工作,来到了德兰士瓦博物馆,并见到了馆长、古生物学家C. K. 鲍勃·布雷恩(C. K. Bob Brain)。布雷恩毕生致力于南非洞穴化石的挖掘和分析。正是这些化石最初让弗尔巴开始思考物种之间的关系。

“鲍勃有这么一大堆含有羚羊化石的石头,需要清理和分类,”她说,“它们是在一个洞穴里发现的,全部堆积在一个坚实的岩石沉积物中。他指着那堆石头说,‘我们付不起你钱,但你可以随便拿。’所以我决定接受这份工作,清理骨头,好好看看它们。我给自己六个月的时间。”

清除围绕着脆弱化石的岩石是一项枯燥的工作。起初我说,“我到底在干什么啊?”弗尔巴说。“但后来我明白,有时你可以通过观察非常不起眼的材料来探讨非常有趣、非常深刻的问题。”

弗尔巴发现,与大多数动物不同,羚羊在化石记录中留下了其物种归属的显著痕迹,这让她特别着迷。事实上,关于什么是物种存在许多争议。但科学家们已达成一个粗略的共识,即同一物种的成员相互繁殖并共享一个配偶识别系统——即某些特征或一组特征,使它们能够区分自己的同类。不幸的是,大多数配偶识别系统涉及的特征,如鸟类的羽毛或猴子的毛色,不会石化。因此,通常很难通过化石遗骸来区分不同物种。但羚羊的配偶识别系统是角,而羚羊的角芯是骨质的,可以很好地石化。由于没有两个羚羊物种共享相同的角形状,因此区分羚羊物种是一个相对简单的事情。

通过对羚羊物种的分类,弗尔巴提出了她的第一个重要观点,修正了关于进化成功的概念。当时,进化生物学家普遍认为,最成功的动物是那些能够分裂成许多有活力物种的动物。当科学家们观察一群相关物种——比如角马,一种非洲羚羊——并注意到这些物种都共享某种不寻常的特征,比如形状奇特的嘴巴或头部时,他们便得出结论,认为该特征在不同物种中反复出现,意味着该特征对动物的成功至关重要。否则,科学家们会问,为什么这个特征会如此频繁地出现呢?这一切看起来都足够合乎逻辑。

但弗尔巴注意到,成功动物(如角马,在过去600万年中分裂成大约40个不同物种)与不成功的相关动物(如黑斑羚,在漫长时间里相对保持不变)之间还存在其他差异。首先,角马物种的寿命并不长。它们在一百万年内就灭绝了,而黑斑羚谱系中的一个或最多两个物种却存活了400多万年。其次,如今黑斑羚的个体数量远多于角马。弗尔巴与同事迈克尔·格林纳克(Michael Greenacre)进行了一项调查,发现南非克鲁格国家公园内所有羚羊中,黑斑羚占了72%,比所有角马和其他羚羊的总和还要多。弗尔巴开始怀疑,尽管角马物种数量众多,它们究竟能有多成功。

此外,她指出,这两种动物在谋生方式上有所不同。黑斑羚几乎可以以任何类型的植被为生,并且可以适应多种不同的栖息地,从稀树草原到林地。它们很少迁徙,宁愿在从非洲南部到东部的各种条件下坚持生存。相比之下,角马是特化动物:它们喜欢在干燥、开阔的地区放牧,并愿意长途迁徙以寻找舒适的生态位。

它们的饮食习惯导致的结果是,专食性动物比广食性动物对环境变化更敏感,更容易受到进化压力的影响,而广食性动物在漫长的进化过程中更适合生存。“600万年前,自然选择造就了吃草的角马,”弗尔巴说。“假设它给了它们一个特定形状的鼻子和嘴巴。但非洲经常被灌木覆盖,因此被切割成一个个微小的草食区。所以角马种群与它们的母体种群被隔离开了。由于那个奇怪的嘴巴,这种生物无法穿越整个非洲。它会疯狂地物种分化,但这不是因为那个嘴巴给了它某种优势。相反,它会产生更多的物种,因为孤立的角马种群会被困在那些它们所适应的微小岛屿中。所以那个嘴巴是导致许多角马物种的一个原因,但它是一个障碍,而不是一个优势。大量的角马物种是那个不利的嘴巴的意外结果,弗尔巴将她的想法称为‘效应假说’。”

这个简单而优雅的想法让弗尔巴从默默无闻中脱颖而出,受到了国际社会的广泛关注。她于1980年发表的24页论文收到了来自世界各地的数百份索取请求,弗尔巴还应邀在哈佛大学、牛津大学和剑桥大学等许多地方发表演讲。此时,她已从一名志愿清洗化石的人员晋升为德兰士瓦博物馆的副馆长。正是在这份工作中,她开始意识到她对羚羊、进化和环境之间相互作用的研究可能对许多其他物种——包括现代人类的先驱,古人类——产生影响。

她在博物馆的一个项目是重新启动对著名的克龙德拉伊遗址的挖掘工作,这是一个位于布劳班克河南侧的洞穴,1938年古生物学家罗伯特·布鲁姆(Robert Broom)在那里发现了壮实型南方古猿(早期古人类)的第一个证据。弗尔巴对古人类的兴趣因此被激发,此后不久,布雷恩将她任命为博物馆世界闻名的古人类化石藏品的负责人。

“那些化石被保存在一个非常难看的房间里,”弗尔巴回忆道,“墙壁是粗糙的砖块,光线很暗。我想,最好的改善方法就是营造一种疯狂的‘垮掉派’氛围,所以我把它涂成了血红色。我铺上了柔软的地毯,放了一盏灯,一把舒适的椅子和漂亮的桃花心木柜子。那是一个可爱的房间,非常安静,一个可以独自与古老骨骼相处的地方。”

作为后来被称为“红色洞穴”的守护者,以及在各个发掘现场,弗尔巴与来自世界各地的源源不断的考古学家和古生物学家接触,比如玛丽·利基、德斯蒙德·克拉克和唐纳德·约翰逊。她和他们都成了朋友。

“我工作的一部分是管理古人类研究。为此,我必须了解存在哪些问题,这很困难,因为古人类学家争论不休,”她说。“事实上,在我看来,古人类学家比古人类骨骼还多。然而,羚羊化石比古人类化石多得多,所以我想,通过研究羚羊,也许我们可以了解更多关于古人类的信息。”

古人类学家面临的关键问题是:最初是什么以及何时将猿类与早期古人类区分开来?早期的、像猿一样的南方古猿(其中有三到四个物种)之间存在什么关系?为什么其中一个物种跃变为脑容量更大、会使用工具的生物,即能人(Homo habilis)?为什么那个个体又迈出了走向人类的更大一步,成为了直立人(Homo erectus)?弗尔巴注意到,人类发展中的一些关键事件与她的羚羊在进化中发生的剧烈变化——新物种的形成,旧物种的灭绝——在大约500万年前和250万年前再次发生的时间点上不谋而合。她开始寻找在四足和两足谱系变化背后共同的原因。她得出的答案是气候。

“如果我只在一种小羚羊身上看到这种情况,我就不会得出任何结论,”她说,“但我有一大堆材料,证据很清楚。它告诉我一些关于古人类的事情:与早期南方古猿相关的羚羊更适应灌木丛,而与晚期南方古猿——以及智人——相关的羚羊更适应干旱。弗尔巴推测,古人类只是顺着羚羊和其他哺乳动物普遍进化活动的浪潮而演化。”

她和其他人已经将这一理论与已知的古代气候事实联系起来。“我们古生物学家早在气候学家发现250万年前大规模气候变化的证据之前,就通过化石记录看到了,”她自豪地说。这些气候变化后来在有孔虫(一种微小动物,其外壳保存在海底沉积物中)氧分子研究中得到了证实。海洋中存在两种形式的氧:氧16和更重的氧18。氧16更容易蒸发到大气中,随后以雨水的形式返回。但在寒冷时期,更多的氧16落在不断增长的极地冰盖上并被锁住,因此有孔虫中含有比正常浓度更高的重氧同位素。

同位素和化石讲述的故事是这样的:在约2300万年前开始的中新世大部分时期,茂密的森林几乎覆盖了整个非洲。环境相当稳定和可预测,数十种类猿生物在热带林冠下繁衍生息,以水果和其他植被为食。当500万年前中新世结束时,一次严重的寒潮使气候干燥,将森林分解成片状林地和草原,迫使许多森林居住的类猿物种追随湿婆而灭绝,一些则走上毗湿奴的道路,迁徙到类似其原生栖息地的森林绿洲,在那里它们开始进化成现代猿和黑猩猩,而至少有一个物种,沿着梵天的道路,从树上下来,分裂成一个新的物种。这个物种发展出两足行走的能力,这在一些古生物学家看来,使其比其祖先更有效地觅食,能够大步穿过草地和开阔林地,寻找日益稀缺的食物供应。这就是纤细型南方古猿,名为南方古猿阿法种,是第一个人科动物。

气候随后经历了250万年的温暖期,直到第二次更严重的降温来临。极地冰盖扩大,埃塞俄比亚的花粉样本显示植被从木本植物转向草本植物和灌木。弗尔巴自己的羚羊化石显示出大量新的大羚羊、角马、跳羚和瞪羚物种,这些物种至今仍在,它们最适应更干燥的稀树草原环境。在人科动物谱系中,纤细型南方古猿让位给了一系列其他更大的古人类,其中一种演变成了脑容量更大的生物,即人属的第一个成员。正是在250万年前,古生物学家发现了第一批石器工具的证据——在此之前没有任何已知的石器工具。

弗尔巴在提出90万年前的第三次降温期导致其他南方古猿灭绝的说法时更为谨慎,但来自海底的同位素以及同期欧洲哺乳动物的大规模死亡和诞生事件都指向了这样一个时期。这大约也是直立人(一种拥有最大脑容量和最先进工具的人形生物)在非洲以外出现的时间。它是亚洲、印度、澳大利亚和南欧发现的第一个人类亲属。如果弗尔巴是正确的,气候就是它到达所有这些地方的原因。

对学术气候变化的渴望促使弗尔巴和她的丈夫女儿于1986年离开比勒陀利亚,当时这位古生物学家加入了耶鲁大学的教职。她的实验室(她也把它漆成了红色,以使其看起来不那么像医院病房)尚未完工,她正努力适应美国做科学的方式,这有时意味着花在撰写项目申请上的时间与进行研究的时间一样多。

“想想看,如果美国科学家不必浪费那么多时间去申请资金,他们能取得多少成就?”她在办公室里忙碌着,整理着要去参加研讨会的资料。“这真是一种耻辱,你不觉得吗?”

除了教学、讲座和自己的研究,弗尔巴还在撰写一本暂定名为《栖息地理论》的书,这是一种关于宏观和微观进化的统一理论。“我感兴趣的是拓展科学前沿,而不是在平静的海面上航行,”她说,“如果你担心风暴,你一开始就不应该在船上。坦率地说,我觉得风暴相当刺激。”说完,弗尔巴猛地冲向门口。

“你知道,我今晚真的需要完成很多工作,”她说,伸出手快速握了握。“我有太多事情要做,时间太少了。”