人类被置于这个世界上是为了创造。有些人写诗。有些人扩建房屋、起草新的民权立法、挖掘沟渠。有些人制造分子——这些人就是化学家。所有人——诗人、建造者、立法者、掘墓人、化学家——都要么创造新的东西(称之为人造、合成、人造物或非自然),要么改造自然的产品。

自然与非自然有区别吗?是的,在精神层面,正如食品标签的设计者们深知的那样。“天然”、“有机”、“纯净”等词语具有明确的积极含义。在物质层面,则不是。所有的物质,无论是天然的还是非自然的,在微观层面都是分子的。所有可观察到的宏观性质——颜色、毒性、强度、导电性——都源于这种微观结构,源于原子在空间中的排列。精心制造的合成分子可以取代天然分子。你合成或天然味精引起的头痛同样会引起,肺炎可以通过霉菌产生的抗生素或实验室制造的抗生素治愈。

自然-非自然的区别被人类存在的方方面面所模糊,而不仅仅是我们体内外的分子。我望着窗外,看到一片美丽的绿色田野和森林——阿巴拉契亚山脉的余晖。是人类的农业塑造了这番景象。我盛开的玫瑰和邻居时髦的腊肠犬是自然与刻意干预的奇妙混合体。

这种模糊性不仅对非科学家是如此,甚至对分子制造者也是如此,他们是第一个告诉人们不存在这种区别的人。从事分子行业的人谈论“天然产物合成”——实验室中制造自然界分子——以区别于制造地球上从未存在过的分子的合成。值得注意的是,除了开玩笑,没有任何化学家用“非天然产物”这个词。即使是那些最强烈地坚持认为自然与非自然没有区别的人,我怀疑他们也会回家住带窗户的房子,而不是在无窗的墙壁上挂风景画;他们的家具由木头制成,而不是人造的仿制品。

化学家们,我的行当,确实有一种特殊的玩弄自然的方式。首先,他们将其视为一项挑战,试图制造出自然界能制造的任何分子。他们做到了,那些微观结构的大师级建造者。他们制造合成的效率可能不如自然界,但自然界已经有了几百万年的时间来优化几乎任何过程。

其次,化学家们想要制造自然界中不存在的分子。为什么不能制造一个看起来像二十面体(B12H122-)的分子?或者像足球(C60)的分子?这很有趣。(而且在实验室制造出C60之后,在自然界中发现它并没有破坏这种乐趣!)

第三,他们想要制造看起来像天然分子但某些方面更好的分子。现在已经有比钢铁更强的聚合物,还有可以炸洋葱圈但卡路里为零的脂肪,因为它们不能被消化。

第四,化学家们想要制造一些与天然分子相似但略有不同的分子。为什么?当然是为了欺骗细菌和病毒。是为了引诱它们自杀或无法繁殖。这其中有利可图。

第五,化学家们制造合成分子是为了理解自然界——它的主干道和支路,它是如何变成现在这个美丽的样子的。

男女似乎找到了越来越多巧妙的方法来混淆自然-非自然的二分法。最近对生命中关键分子的微小和非微小改变的例子,可以让我们一窥这些分子工程师的成果。

本世纪中叶,化学领域最伟大的成就(即使是由两位非化学家完成的)是认识到 DNA 的结构。耗费了大量巧妙的工作才充分探索了詹姆斯·沃森和弗朗西斯·克里克所推断的后果和运作机制。但现在化学家们很好奇。为什么是这种结构而不是其他所有结构?苏黎世联邦理工学院的阿尔伯特·埃申莫瑟(Albert Eschenmoser)是我们这个时代最深刻的思想家之一,他专注于糖类。

包括 DNA 和 RNA 在内的核酸是生命的遗传信息载体。DNA 的两条链,一种奇妙的生物聚合物,每一条都是由交替的磷酸盐(PO4)和由碳和单个氧组成的糖环组成的链。从环上延伸出的是扁平的片状分子单元,即遗传字母的碱基:腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)、胞嘧啶(C)和胸腺嘧啶(T,在 DNA 中)或尿嘧啶(U,在 RNA 中)。单链内碱基的顺序编码信息;该链中的碱基与另一链中的特定配偶体配对是复制机制。碱基编码信息;糖环是螺旋梯骨架的一部分。

因为 RNA 和 DNA 的糖由五个碳组成(四个在环内,一个在环外),化学家们偶尔会突发一丝理性,称它们为戊糖。然而,比戊糖更常见的是六碳糖,称为己糖(含有一个由五个碳和一个氧组成的环,环外还有一个额外的碳)。例如常见的葡萄糖,也许是我们仅存的几样健康美味之一。

埃申莫瑟令人信服地认为,己糖不仅在今天很普遍,而且在生物发生前条件下更有可能形成。那么,他问道,为什么自然界选择戊糖而不是己糖作为核酸的糖类构建模块?

这位瑞士化学家通过……合成来跟进这个问题。他和他的得力助手构建了一个完全替代的宇宙,不仅构建了糖类,还构建了单链的磷酸-糖链。他们添加了碱基。他们做了自然界没有做的事情。

掌握了替代世界后,化学家们寻找差异。这些很容易找到。戊糖宇宙(自然的,我们自己的)的美丽和高效复制特性源于碱基被嵌入螺旋中并与其垂直。这种嵌入又可以追溯到碱基相对于由磷酸盐和戊糖环部分形成的链轴的角度。注意,在己糖宇宙(非自然的,更是我们自己的)中,碱基以非常不同的角度连接。计算机建模和实验表明,己糖-DNA 不形成螺旋结构。己糖-DNA 链配对方式不同,配对强度更强,因此不易发生正常戊糖-DNA 所特有的易配对-解配对。看来,这个替代宇宙做得不够好,无法完成已经完成的事情。

在苏黎世的同一实验室里,离埃申莫瑟不远,史蒂文·本纳(Steven Benner)以另一种方式玩弄自然。回想一下四种碱基 G、C、A 和 T(U)。这些碱基通过氢键以特定配对方式结合。A 与 T(或 RNA 中的 U)配对,就像项链的搭扣一样;它不会与 G 或 C 配对。同样,G 和 C 也是完美且专一配对的。这种配对是信息传递所必需的复制机制的核心。三个碱基的序列转化为蛋白质的氨基酸。因此 GCU 编码最终合成丙氨酸,GGU 获得甘氨酸。通过这种方式,我们体内的蛋白质化工厂中氨基酸的精确序列得以构建。

本纳的团队认为自然界的字母表可能可以扩展。因此,他们设计了另一种碱基对,k(kappa)和 X,以适应双螺旋。k 和 X 都不与已知碱基配对,因此新的字母不会造成混乱;它们只是将字母表从四种字母扩展到六种。

这些新字母提供了——但不能保证——遗传词汇丰富性的潜力。自然界选择四种字母。六种字母会产生更丰富的蛋白质宇宙吗?我不知道答案。英语比法语或古英语的词汇量更丰富,但这并不能保证你用英语就能写出伟大的文学作品。尽管如此,尝试创造一种新语言并看看能否创造出一些新词还是很有趣的。制造新词的类比是制造新分子。有可能通过这种方式制造出一些可能是有趣的药物的新蛋白质,它们可能在细微方面有所不同。

将更多的字母,奇怪的新字母,放入英语中,你肯定可以创造出更多的词。但它们会是无意义的,或近乎无意义的。随着时间的推移,如果有必要,这些额外的字母可能会在未来的更丰富的语言中形成新的词语,新的意义。因此,扩展的遗传字母表需要经过进化的选择过程,然后才能开始创造比我们已经拥有的更多样化、更多功能的分子。

本纳的游戏带有某种厚颜无耻,但确实很美。

还有更多的分子游戏正在进行,这次是蛋白质。蛋白质是由相连氨基酸的长链组成的生物聚合物。由两个或多个氨基酸组成的蛋白质片段称为肽。将每个氨基酸想象成一个带有刀片和两个连接点的工具(参见上一页)。这两个手柄总是相同的——一个氨基(NH2)和一个酸(COOH)——它们允许一个肽链与其他肽链相互连接。但是刀片有 20 种不同的变体,称为 R 基团。这些差异创造了多样性,就像同一台机器上的不同刀片,实现了不同的功能。如果 R 基团是单个氢 H,那么产生的氨基酸就是甘氨酸(明胶富含它);当它是 CH3——三个氢和一个碳——时,氨基酸就是丙氨酸,在丝纤维中尤为常见。当它是 CH2CH2COOH 时,氨基酸就是谷氨酸;将最后一个 H 替换为钠,你就得到了产生头痛的味精(天然或非天然)的主要成分。

哈佛大学的斯图尔特·施赖伯(Stuart Schreiber)和康奈尔大学的乔恩·克拉迪(Jon Clardy)设计了一组拉伸的,或称为乙烯基的肽。你可以看到末端赋予形成链的能力的相同手柄。但在中间有一些不同的地方,缝入了两个额外的碳,其中一个带有第二个 R,提供了比普通氨基酸的单个 R 基团更多的潜在多样性。链中的双碳间隔物还赋予聚合物以类似于但不同于正常蛋白质折叠的方式折叠的能力。这些修饰的肽能做什么?它们会是相同又不相同,其中一些可能会欺骗和制服威胁我们健康的病原体。

例如,酶是蛋白质动力工厂,由肽片段一点一点地构建而成。它们结合某个分子,然后用它进行化学反应。结合通常取决于它们识别分子的某个片段,而不是整个分子。你可以设想制造一个具有一个会被识别的片段的分子,但具有另一个会干扰工作并基本上关闭分子工厂的片段。因此,稍微非自然可能非常危险——希望是对有害细菌而言。

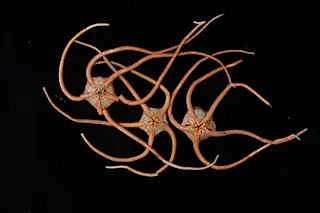

令人难以置信的是,一种与这些乙烯基肽之一高度相似的分子在自然界中被发现,存在于一种海洋海绵中;在人类中,这种肽可以抑制血液凝结。这一发现为化学家们提供了强大的心理支持。他们认为自己制造的东西离奇得非常远,但事实证明,大自然也对这个主题进行了同样的变奏。这更有理由相信,这样的修饰肽库可能在药物设计中有价值。

我选择的三个化学家改变自然界变化的例子不是边缘性的;它们触及了生物学的核心问题。埃申莫瑟的工作涉及分子信息存储和复制的结构先决条件。本纳的工作涉及将此信息从一个生物聚合物家族转录到另一个家族。而克拉迪和施赖伯则研究由这些信息产生的结构的类型。

从事这项工作的化学家的动机很清楚。首先,有一种惊奇感。大自然为什么这样做而不是那样做?如果我稍微改变一下会怎么样?实现这种改变的力量掌握在我们手中。创造一个替代世界充满了真正的冒险。

然后是利益及其附属品——利润。其中一些分子可能是有用的药物,仅仅因为它们是对天然主题的微小变体。当好奇心和利益在同一条道路上相遇时,人类的手和思想似乎会加快。你可以在目前制造稍微非自然分子的一系列活动中看到这一点。

然而,有些人害怕这些分子游戏,就像害怕基因工程一样。担忧的范围很广:即使有防止释放可能的新病原体的保障措施,即使这些分子拯救了生命或提高了我们的生活水平,我们有什么权利去篡改上帝赐予的宇宙?

我对这些担忧没有完全的答案,但我会这样开始对话:自我们成为一个物种以来,我们就一直在不可逆转地改变自然,从史前人类(比如最近在蒂罗尔冰川中发现的那个人)使用铜斧的时代,到现代,到如今与我们共享世界的 100 亿只鸡。在我们之前,毁灭其他物种的灾难性自然事件塑造了这个世界。物种灭绝并非我们发明的。我们改变自然的区别在于规模更大、速度更快。但还有另一个区别,即修复的潜力。有一种人类创造,伦理——这与所有新分子一样非自然——使得每位化学家都在思考后果、可能的危害、他们制造的新分子可能被滥用的情况。我们别无选择,只能制造这些分子,因为好奇心驱使我们不断前进。但我们也别无选择,只能担心我们所做的事情。并采取行动。