数学家面临不确定性

2003年无疑将被铭记,因为数学家们终于不得不承认,他们珍视的“绝对证明”概念是一个无法实现、只能在相对简单的情况下才能达到的理想目标。此外,由于三则关于所谓数学证明的重大新闻报道,他们被迫在媒体的严峻审视下做出这一调整。

年初,美国数学家丹尼尔·戈德斯顿和他的土耳其同事采姆·伊尔迪里姆宣布证明了孪生素数猜想,该猜想认为存在无限多个相差为二的素数,例如3和5,或11和13。尽管世界各地的专家最初都认为这个新证明是正确的,但几周后发现了一个无法克服的错误。

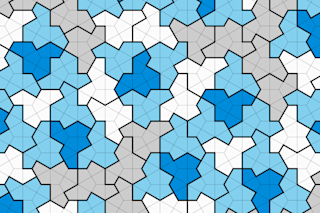

2002年末,俄罗斯数学家格里戈里·佩雷尔曼在互联网上发布了他声称是庞加莱猜想证明的纲要,这是一个拓扑学分支中著名的百年难题。如果佩雷尔曼是正确的,他将获得克莱数学研究所为解决该问题而提供的100万美元奖金。但在经过数月的研究后,数学家们仍不确定它是否正确。

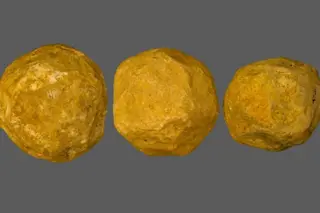

别提几周或几个月的延迟了——可怜的托马斯·黑尔斯,这位美国数学家已经等了五年,才得知数学界是否接受了他1998年对天文学家约翰内斯·开普勒390年前的猜想的证明。该猜想认为,包装相同大小球体(例如船上的炮弹,这也是该问题产生的原因)最有效的方法是像菜贩堆放橙子那样,以熟悉的金字塔方式堆叠。在审查黑尔斯的论证五年后,2003年春天,由著名期刊《数学年鉴》任命的世界专家审查小组终于宣布,虽然他们没有发现证明中存在任何无法弥补的错误,但他们仍然不确定它是否正确。该期刊同意发表黑尔斯的证明,但附带免责声明,称他们不确定其正确性。

这三个事件都反映了许多现代证明的复杂性和抽象性。即使是专家也几乎不可能确定某些论证是否正确。

那么这一切对数学领域意味着什么呢?自公元前600年左右古希腊人引入证明思想以来,它在数学中扮演了重要角色。在公元前300年左右完成的巨著《几何原本》中,欧几里得首先写下公理——被认为是自明之理的基本假设——并利用它们,通过逻辑严密的论证,推导出几何学定理。从19世纪至今,数学家们不断探索更高层次的抽象,公理-证明方法成为处理那些常常反直觉概念的不可或缺的工具。

那么到底什么是证明?有两种截然不同的答案。一个我称之为右翼(“对错”或“法治”)的定义是,证明是一个逻辑上正确的论证,它确立了一个给定命题的真实性。另一个答案,即左翼定义(模糊的、民主的、以人为中心的),是证明是一个能说服一个典型的数学家的论证。

证明的右翼概念在理想主义的意义上是有效的。问题在于,除了微不足道的情况,目前还不清楚是否有人真正见过这样的东西。大多数人从高中数学课上熟悉的例子是欧几里得在《几何原本》中提出的几何论证。但正如德国数学家大卫·希尔伯特在19世纪末指出的那样,其中许多论证在逻辑上是不正确的。欧几里得反复使用了他没有陈述的公理,没有这些公理,他的论证在逻辑上是无效的。

经过一番努力——在延迟了2000多年之后——希尔伯特才提出了正确的证明。今天,包括我在内的大多数数学家都认为他的论证是有效的右翼证明。但如果你逼我说我怎么知道这一点,我最终会含糊其辞地说,他的论证说服了我,也说服了我认识的所有其他数学家。但那是证明的左翼定义,而不是右翼定义。毕竟,和其他所有人一样,在了解到并非如此之前,我都认为欧几里得的证明是正确的。

问题就在这里。数学证明的右翼定义是一个不切实际的理想,在现实世界中无法实现。实际的数学证明都是左翼的。当数学界同意某个论证是证明时,它就成为了证明。但这个点何时发生?我最初提到的三个案例凸显了这个问题。所有这三个论证都太长太复杂,没有人会认真相信它们不仅仅是左翼证明。但它们甚至算是左翼证明吗?我们又如何能确定呢?

数学家们总是说,证明之于数学,正如实验之于科学家:辨别对错的方式。2003年的事件之后,很明显,这种比较比大多数数学家愿意承认的要接近得多。正如所有科学家都必须生活在实验错误始终存在的可能性中一样,数学家们也像我们的司法系统一样,有时可能不得不满足于“排除合理怀疑的证明”,而非绝对证明。

——基思·德夫林