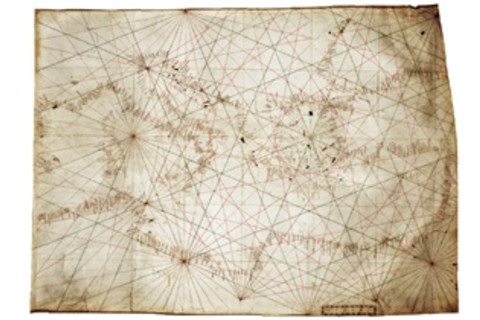

世界历史上最卓越和神秘的技术进步之一,记载于一张13世纪的小牛皮上。墨水在羊皮纸上勾勒出一幅地中海地图,其精确度足以让今天的船只用它来航行。大多数早期包含该地区的地图并非用于航海,而且极其不精确,以至于现代人几乎无法辨认。

有了这张地图,就好像某个中世纪制图师飞到天上,描绘了他所看到的一切——尽管实际上,他从未能比教堂的尖塔飞得更高。

制作这份文献的人——第一张所谓的航海图,源于意大利语 _portolano_,意为“航行指南集”——开创了制图学和海洋探索的新纪元。欧洲人首次能够准确地描绘他们的欧洲大陆,这使他们能够即兴创造新的航线,而不是简单地从一个点到另一个点。

第一位航海图制图师也给未来的历史学家们留下了一个巨大的谜团,因为他几乎没有留下任何关于其方法的线索:没有草稿,没有草图,也没有对其作品的描述。“即使他拥有所有的信息——每个水手的笔记本,每本日记中的每个描述——我也不会知道如何制作他所制作的地图,”美国国会图书馆现代制图专家约翰·赫斯勒说。

但赫斯勒利用一种大多数历史学家不熟悉的工具来探讨这个问题:数学。通过系统地分析航海图与现代地图之间的差异,赫斯勒开始在地图本身中追溯制图师的足迹。

国会图书馆馆藏中最古老的航海图,绘制于1290年至1350年之间,描绘了地中海和黑海西部。(图片来源:国会图书馆地理与地图部)

国会图书馆地理与地图部

从蝴蝶到地图

赫斯勒的数学制图之路始于蝴蝶。他曾是一名沮丧的化学工程师和一位充满热情的业余鳞翅目昆虫学家,2000年,他决定在法国阿尔卑斯山接受一份为期一年的合同工作,研究该地区特有的众多蝴蝶物种的进化关系。他学会了使用地图软件来追踪不同蝴蝶的地理位置,并采用了一种称为形态测量学的技术来评估它们翅膀上斑点精确位置之间的关系。

在他的分析中,赫斯勒首先将每只翅膀都想象成画在一块薄金属板上。在计算机模拟中,他扭曲和弯曲金属板,以移动翅膀上的斑点,使其与另一个地区蝴蝶翅膀上的斑点匹配。然后,他计算了将金属板扭曲成新形状所需的能量。所需能量越少,斑点位置越相似——或许,蝴蝶之间的亲缘关系也越密切。

当他在阿尔卑斯山的冒险结束后,赫斯勒新发现的制图专业知识使他在国会图书馆获得了一份策展人的工作,他的职责之一是维护保管该机构最稀有和最重要的地图的保险库。

在那里,他第一次看到了航海图,一张咖啡桌大小的地中海地图。这张1559年创作的地图如此精确,几乎看起来像现代地图。意大利靴子的鞋底有着它那不可思议的、优雅的弧度。他能辨认出突尼斯周围的每个海湾。塔里发和丹吉尔在直布罗陀海峡像牙齿一样相互靠近。这与早期的托勒密地图(见下文“绘制世界地图”)大相径庭,在那些地图中,意大利靴子被痛苦地扭曲,直布罗陀海峡的牙齿被拉伸成平坦的锤面。

航海图的内陆部分显然不那么现代,但它们充满了想象力,描绘了意大利公爵的肖像,在非洲则有独角兽和大象,展现了“旅行者的故事”。但赫斯勒对这些异想天开的人物几乎没有注意。“我一看到航海图,就被它的结构吸引住了,”赫斯勒说,“它与[现代]地图中的数学结构截然不同。”

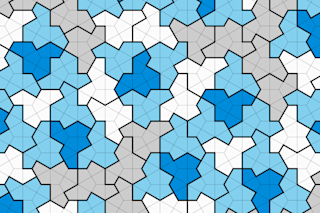

每个制图师都面临的基本数学问题是地球是球形的,而地图是平面的。想象一下摊平一个纸质地球仪的一部分:你必须撕破纸张或将其揉皱才能将其压平。许多现代地图通过使用所谓的墨卡托投影来解决这个问题,这种投影将平行于赤道的纬度线和汇聚于地球两极的经度线转换成平面上的整齐垂直网格。

赫斯勒在航海图上看到的是一种不同的解决方案:一种看似随机的线条图案,显示了16个方向(北、东北、东北偏东等等),从不同的位置散开。这似乎是这些杂乱无章的线条构成了地图的一种骨架——它的“数学结构”——就像整齐的网格构成了现代地图一样。

赫斯勒刚完成利用形态测量分析比较阿尔卑斯蝴蝶物种的工作,他意识到类似的方法也许可以让他比较航海图和现代地图,甚至可能揭示它们是如何制作的谜团。他想,或许他会发现统一的扭曲,从而提示航海图制作者是如何进行创作的。

神秘的方法

一开始,赫斯勒研究了这些海图的历史。在13世纪第一批航海图绘制之前,地中海的水手们没有可靠的图纸来指导他们;相反,他们依靠罗盘测量结合经验和传说来航行。他们的航海记录只不过是按船只遇到的顺序排列的港口列表,以及包括估计方向、港口之间航行时间以及或许一些从远处可见的地理轮廓(例如伸入海中的岬角)的草图在内的注释。

赫斯勒想象着第一位航海图制图师在工作,有条不紊地想方设法提高船只安全地从一个港口到达另一个港口的几率。他怀疑这位制图师是从一位水手单次航程的笔记和草图开始的,从一个港口(例如那不勒斯)开始。然后,也许他根据记录的航行方向和时间,画了一条线到下一个港口。他会追溯到下一个港口,然后再下一个,环游地中海,直到他的笔将他带回那不勒斯。

但制图师会遇到一个问题:风、海和不完善的记录的变幻莫测不可避免地会使测量出错,以至于在完成他的间接旅程后,制图师不会正好落在他的起点。所以他不得不调整他的港口位置来分散误差。如果他使用不同的航海记录再次做同样的事情,他会得到位置略有不同的港口,他需要再次调整结果。他的两张海图都不会完全相同,也没有一张会完全正确。谜团在于他如何设法将所有这些矛盾、不完整的信息整合到一张异常精确的地中海海图中,使海员们第一次能够直观地看到他们一生都在航行的海洋。

(图片来源:约翰·沃尔特/地中海和西欧水域航海图集/国会图书馆)

约翰·沃尔特/地中海和西欧水域航海图集/国会图书馆

航海图的主要特征是什么?

这张图出自地中海和西欧水域的航海图集。大约制作于1550年,由于这一时期此类图集存世稀少,因此弥足珍贵。它被认为是加泰罗尼亚制图家族中最 prolific 的成员 Joan Oliva 的作品。该图例证了航海图的许多关键特征。

恒向线

这些线条从图上的点向16个方向延伸。目前尚不清楚为何选择这些特定点,以及为何某些点用罗盘玫瑰表示,而其他点则没有。

失真

航海图制作者们对地中海投入了大量精力,因为那里海运贸易量巨大。而在英国周围,不精确性更大。

海岸线细节

海岸线以令人难以置信的精确度绘制,包括帆船无法进入的海湾的精确形状。

港口名称

每个港口的名称都写在旁边,使海岸线一眼望去呈现出柔和的外观。图表的每个方面都由手工绘制。

为了检查这张1475年航海图的底层结构,赫斯勒在现代地图上取了一个网格,并将其逐点转移到航海图上。这种方法揭示了一个相当一致的8.5度旋转,这与制图时期的磁偏角(磁北和真北之间的差异)相对应。(图片来源:约翰·赫斯勒/国会图书馆地理与地图部)

约翰·赫斯勒/国会图书馆地理与地图部

错误中的线索

赫斯勒开始在航海图本身中寻找线索。他借鉴了用于追踪阿尔卑斯蝴蝶斑点移动的形态测量技术,将地中海现代墨卡托地图上的每个点转移到国会图书馆最古老的航海图上的对应点。根据其牛皮基底的碳测年,这份文献创建于1290年至1350年之间。

航海图上形成的网格在各个细微之处略有变形——考虑到制图师可能不得不处理不精确的航海数据,这并不奇怪。但它也相当一致地逆时针旋转了8.5度。为什么?

赫斯勒怀疑这种倾斜是罗盘的产物,罗盘在地图绘制前不久从中国传入欧洲。他知道罗盘响应地球磁场,磁场是由地球外核中熔融铁的运动产生的。但磁北并非与真北完美对齐,真北是地球轴线与地表相交的点(北极星位于其上方)。磁北与真北之间的差异,称为磁偏角,随时间和地点略有变化,反映了熔融铁流动的变化。现代制图师通过在特定位置增加或减去适当的度数来校正偏角。

根据罗盘测量结果而不校正偏角,可能会导致赫斯勒分析所揭示的那种旋转。于是他开始寻找有关历史偏角的信息,并找到了一本提供数学模型来估算偏角随时间变化的书。他查阅了大约1300年的估算值,**砰**:8.5度。现在赫斯勒有确凿证据表明,制图师依靠水手的记录,没有校正其测量值的偏角。毕竟,地中海海员无需担心他们的海图与地球的相对方向——他们只需要一份可靠的区域指南。

赫斯勒的侦探工作还发现了制图师方法的另一个线索:尽管整个海图的旋转角度接近8.5度,但仍略有变化。意大利只旋转了6度,而黑海则旋转了高达8.8度。这表明制图师使用不同时间的不同观测结果来创建海图。这个结果“突显了历史制图师面临的最有趣的问题之一,”赫斯勒说。制图师如何决定采纳哪些记录?“面对来自不同地点和时间的所有这些数据,他们如何知道哪个更准确?”他补充道。

赫斯勒以同样的方式分析了其他航海图,每次都与他书中的预测几乎完全吻合。在1300年至1350年之间,地中海的磁偏角下降了2度——与这一变化相符,该时期末绘制的航海图的旋转角度减少了约2度。到1500年,磁偏角回到了8.5度,赫斯勒检查的大部分航海图也如此。在接下来的150年里,磁偏角再次发生变化,达到11度,航海图的旋转角度也随之变化。

为了追踪航海图精确度随时间的变化,赫斯勒再次借鉴了他用于量化蝴蝶进化关系的方法。与蝴蝶翅膀一样,他想象每张地图都绘制在一块金属板上,并模拟弯曲它,将中世纪地图上的地标移动到现代地图上的位置。将金属板扭曲成新形状所需的能量越少,地图就越精确。

奇怪的是,他发现,在第一张航海图绘制后的最初几十年里,后续图的准确性略有下降。赫斯勒推测,第一位航海图制作者的技术传播迅速,但那些最初采用他方法的人缺乏他的技能,所以他们的作品精度较低。在接下来的两个半世纪里,随着制图师技能的稳步提高,他们的地图准确性也随之提高。

横渡大西洋

赫斯勒说,当他拼凑出困扰历史学家的一些问题的答案时,“很多事情让我惊叹:早期航海图制作者知道多少,他们更新数据有多快,他们的指南针有多精确,地理信息如何以我们不理解的方式在世界各地流动。”

航海图为大航海时代铺平了道路。现在,水手们可以沿着非洲海岸绕过海角航行。最终,绘制出跨越大西洋到达新世界的地图。但矛盾的是,在航海图出现之后的大航海时代最终导致了它们的衰落,因为造船和制图技术日益复杂,使它们变得过时。

这幅描绘托勒密所知世界的图,刊载于1482年版的《地理学》,是用雕刻的木版印刷的。托勒密本人制作的任何地图都已失传,但后来的学者根据他的信息创作了地图。(图片来源:海因收藏,国会图书馆地理与地图部)

海因收藏,国会图书馆地理与地图部

问题在于航海图制作者缺乏一种系统的方法将球形地球绘制成平面地图。这对于短途航行影响不大,但对于长途航行则至关重要。1569年,比利时地理学家和制图师杰拉德斯·墨卡托创立了将球形世界呈现在平面地图上的方法,也就是我们今天所熟悉的方法。这种制图技术,尽管拉伸和压缩了地标及其之间的距离,但其巨大的优点在于,一条直线的指南针航向在地图上表现为一条直线。

到19世纪初,墨卡托投影开始被用于公海航行,此时航海图已基本消失。但它们的重要性不容否认。“这些地图的出现彻底改变了人们对空间的认知,就像谷歌地球在我们有生之年所做的那样,”赫斯勒说,“了解这项技术是如何发展起来的,能让我们洞察我们是如何走到这一步的,或许也能洞察我们将走向何方。”

这张16世纪的地中海航海图比任何托勒密地图都要精确得多。这张图是为航海而设计的,包括标注了海港,使海岸线看起来模糊。(图片来源:国会图书馆地理与地图部)

国会图书馆地理与地图部

绘制世界地图

二世纪希腊数学家、天文学家和地理学家克劳迪乌斯·托勒密创立了西方制图科学。

在亚历山大港的研究中,托勒密为8000个地理位置指定了经纬度坐标,并将这些信息汇编成他的《地理学》——一部世界地理图集,其中包括描绘当时已知世界各区域的彩色地图。

这张1797年的图使用了墨卡托投影。由杰拉德斯·墨卡托于1569年设计,这种投影及其垂直的经纬线在19世纪占据了航海制图的主导地位。(图片来源:国会图书馆地理与地图部)

国会图书馆地理与地图部

尽管托勒密的数据不准确,但他的作品(于15世纪早期翻译成拉丁文)在《地理学》出版一千多年后,仍对制图师和探险家产生了巨大影响。

本文最初以《制图师之谜》为题刊登于纸质版。