2010年,切尔西·伍德(Chelsea Wood)正在对莱恩群岛进行生物学调查,这是一串位于夏威夷以南一千英里的环礁和珊瑚礁。有些岛屿人口稠密,渔业贸易兴旺;而另一些岛屿则从未有人类永久居住。伍德,当时还是一名在斯坦福大学攻读生物学博士学位的初出茅庐的寄生虫学家,抓住这种鲜明对比所提供的机会,决定比较无人居住岛屿的鱼类器官中的蠕虫与捕捞密集区域的鱼类器官中的蠕虫。

她的发现令她震惊。

公众甚至许多科学家都普遍认为寄生虫有害,是生态系统陷入困境的预兆。“我们将寄生虫与坏事、破坏和腐烂联系在一起,”伍德说,她现在是华盛顿大学水产与渔业科学学院的副教授。

“我们预期当我们搞砸生态系统时,寄生虫会随之而来进行殖民,但似乎恰恰相反。” 确实,与伍德最初的预期相反,来自原始、无人居住岛屿的鱼类比它们的同类携带更多的寄生虫。“当然有更多种类的寄生虫,对于某些类型的寄生虫,个体数量也更多,”伍德说。

伍德的发现使她跻身于少数站在一场无形生物多样性危机前沿的科学家之列:寄生虫的衰落。这是一场在很大程度上未被注意的斗争,涉及广泛受人厌恶的生物,但现有的研究表明寄生虫正面临巨大麻烦:2017年,科学家们在《科学进展》杂志上的一项研究中汇编了457种寄生虫的数据。研究人员随后建立模型预测,到2070年,仅气候驱动的栖息地丧失就将导致其中高达10%的寄生虫灭绝。除此之外,损害宿主生物的栖息地破坏可能会导致许多依赖它们的寄生虫物种的消亡。

一个寄生虫较少的世界,或许具有讽刺意味的是,意味着一个生态系统不那么健康的世界,因为寄生虫有助于维持其宿主种群的微妙平衡。但像伍德这样的科学家正在带头揭示这些物种面临的严峻境况——并寻找方法不仅保护濒危寄生虫,而且保护它们所居住的整个生态系统。

什么是寄生虫?

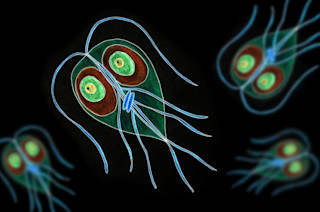

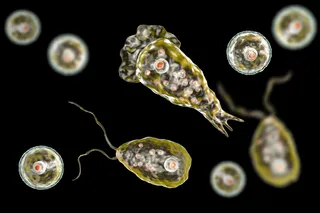

寄生虫是一大类生物,它们通过生存策略相互关联:它们的生活与其它生物紧密相连,但以牺牲宿主物种为代价。它们通常在寄生生命周期的一部分时间里生活在宿主的体内或体表,并依赖宿主获取营养或繁殖机会等关键需求。例如,绦虫没有自己的消化道。相反,它们生活在宿主物种的肠道内,在那里吸取营养。

当我们大多数人想到寄生虫时(如果我们会想到它们的话),我们往往会联想到像微小的肠道蠕虫和虱子这样的动物。但寄生虫的形状和大小各不相同。世界上最大的花——一种散发腐肉气味、直径超过3英尺的花——是一种没有自己根和叶的寄生植物。在其他鸟巢中产卵的棕头牛鹂、操纵老鼠行为使其不再害怕猫科捕食者的微观弓形虫原虫,以及鲸鱼肠道中长达100英尺的绦虫,它们都属于生命之树中截然不同的分支——但它们也都是寄生虫。

寄生虫不仅种类繁多,它们几乎无处不在。“在你十英尺之内,如果不是在你体内,绝对存在着寄生虫,”伍德说。这个发现,对某些人来说可能令人毛骨悚然,却是伍德作为学生时的灵感来源。“我惊呆了,也彻底爱上了它,”她说。“我开始了解到,在所有熟悉的事物表面之下,还有一个完整的世界。” 确实,根据发表在《美国国家科学院院刊》上的一项研究,地球上估计有40%的物种是寄生虫。

寄生现象在不相关的物种中多次出现——并因此一次又一次地进化——这说明了它作为一种适应策略的成功。“寄生虫基本上就是躺着,让食物自己找上门来,”伍德说。“但寄生现象也确实涉及一些其他生物不需要面对的独特限制。”

首先,寄生虫需要先找到它们的宿主,这对于许多在生命周期不同阶段需要不同宿主的物种来说,可能是一项艰巨的任务。随着宿主栖息地的破坏和气候变化,宿主的活动范围发生变化,这项挑战可能会变得更加复杂。寄生虫的困难并不会在它们找到目标后就停止;宿主也会进行反击。“[寄生虫]生活在一个一心想消灭它们的宿主生物体内,”伍德说。“它们必须应对宿主的免疫系统以及[宿主]一旦被寄生虫定殖后,为避免和驱逐寄生虫而产生的所有适应。” 寄生虫与其宿主之间这种往往是对立的关系引出了一个问题:如果寄生虫确实陷入困境,为什么会有人关心呢?

寄生虫危害

不可否认,有些寄生虫对宿主(包括人类)造成毁灭性损害。疟疾由蚊子叮咬传播的微生物引起,每年导致超过60万人死亡,其中大部分是儿童。钩虫和鞭虫等肠道寄生虫位居世界上最紧迫的公共卫生危机之列。此外,其他寄生虫还会危害人们赖以生存的牲畜和农作物。但总的来说,寄生虫虽然从定义上说对宿主有害,但通常并没有那么大的危害。

对于大多数寄生虫来说,杀死或严重削弱它们所依赖的宿主并没有好处。洛杉矶县自然历史博物馆哺乳动物学助理策展人凯西·贝尔研究花栗鼠体内的寄生虫,包括一种名为蛲虫的肠道寄生虫。“我检查过的花栗鼠中大约有三分之二都有这种蛲虫,”她说。“而且它们几乎总是负担很轻。” 这种负担通常每只花栗鼠少于五条蛲虫,不足以对宿主造成任何严重损害。

贝尔说,偶尔她会遇到一只花栗鼠感染更严重的情况:多达100条甚至更多的蛲虫。“那里出了问题,”她继续说道。“花栗鼠的免疫系统未能控制住这些蛲虫。” 宿主能够相对毫发无损地应对寄生虫,往往是宿主与寄生虫之间长达数百万年的进化军备竞赛的结果。数百万年相互交织的进化让宿主发展出新的防御机制,促使寄生虫发展出它们获取营养和繁殖所需的立足点——而不会打破平衡并根除它们所依赖的宿主。

更重要的是,寄生虫在整个生态系统中扮演着重要的角色,尽管这种作用常常被误解。贝尔将它们比作黄石国家公园里的狼。20世纪初狼群被消灭后,生态系统以各种意想不到的方式被颠覆。“其中一个著名的例子是柳树被啃食殆尽,因为没有狼来赶走食草动物。寄生虫也可能如此。如果你从一个生态系统中移除某些东西,我们无法预见其后果。”

要确定一个寄生虫较少的世界会是什么样子,挑战的一部分在于一个简单的事实:我们对它们在生态系统中扮演的角色知之甚少。“关于寄生虫的疯狂之处在于它们无处不在,绝对无处不在,普遍存在,然而,我们却不知道它们在过去几十年里表现如何,”伍德说。“纵观历史,人们一直对寄生虫感到厌恶,因此,它们一直被严重忽视,”她指出,即使被研究,通常也是从彻底清除它们的角度出发。

尽管如此,科学家对寄生虫重要性的了解足以让他们非常认真地对待寄生虫可能消失的问题。例如,2013年发表在《生物学快报》上的一篇论文展示了用抗寄生虫药物伊维菌素(针对线虫)治疗野生老鼠的效果。结果,老鼠体内的蠕虫减少了,但却感染了更多原生动物寄生虫,并出现了胃肠道问题。

此外,广泛的寄生虫多样性带来的好处可以延伸到整个生态系统:同年发表在《美国国家科学院院刊》上的一项研究考察了湿地群落如何应对一种名为Ribeiroia ondatrae的扁形虫寄生虫,这种寄生虫会导致青蛙的肢体畸形。当生态系统中寄生虫种类更广泛时,Ribeiroia感染的数量下降了15%到20%。“这些发现提供了证据,表明寄生和自由生活的多样性共同调节疾病风险,”作者写道。简而言之,更广泛的寄生虫多样性似乎能使宿主动物更健康。

然而,尽管寄生虫的重要性已由这些研究表明,但科学家们常常因缺乏关于寄生虫及其生态系统之间关系的基线数据而受阻。“我在珊瑚礁中做出了这些发现,然后却无法回溯过去。

没有数据可以进行比较,”伍德说,她指出没有历史记录显示捕捞密集的莱恩群岛寄生虫的逐渐减少。但她的导师,寄生虫学家阿曼德·库里斯(Armand Kuris)和凯文·拉弗蒂(Kevin Lafferty),提出了另一种观察寄生虫随时间变化的方法:解剖博物馆藏品中的腌制鱼,寻找保存在它们胃里的蠕虫。

“我们实际上可以将这些博物馆标本用作时间胶囊,”伍德说。当她作为助理教授来到华盛顿大学时,她开始深入研究该大学伯克自然历史和文化博物馆的鱼类收藏。伯克博物馆的收藏包含了附近普吉特海湾的无数鱼类,可追溯到20世纪20年代,以及史密森尼自然历史博物馆更早的标本,其中一些甚至可追溯到1880年。伍德和她的团队专注于在这段时间内有良好代表性的八个物种,解剖了699条用酒精保存的鱼,发现了超过17,000个个体寄生虫。

通过比较近两个世纪的寄生虫,科学家们发现了一个令人担忧的趋势。“在过去140年里,普吉特海湾的寄生虫丰度大幅下降,”伍德说。“这种下降主要集中在生活史复杂的寄生虫 [它们在一生中在不同宿主物种之间转换]。” 最终,依赖多种宿主物生长的寄生虫在生命周期的某个阶段更容易出现问题,这就像你搭乘有很多中转的航班比直飞航班更容易遇到航班问题一样。如果寄生虫所依赖的宿主物种中哪怕只有一个消失了,那么寄生虫就有可能随之消失。

寄生虫数量下降

查明生物种群下降的原因可能很棘手。多种因素可能导致普吉特湾鱼类寄生虫群落的衰退——栖息地破坏、宿主物种丧失和水质变化等。但伍德和她的同事们认为,一个主要元凶可能负有主要责任:气候危机导致的海水温度变化。

“我们有很好的海面温度数据,与气候变化相符。我们发现,我们观察到的寄生虫下降与温度变化非常明显地相关,”伍德说,她于2023年在《美国国家科学院院刊》上发表了她的发现。她说,气候变化改变生活条件的速度可能比生物体进化以适应这些变化的速度更快。

“任何形式的变化都是对那些复杂生命周期的威胁,”伍德补充道,“因为如果任何一个宿主消失了,对于寄生虫来说就意味着结束。”然而,像伍德这样的研究少之又少。“我们对寄生虫的了解实在太少,”贝尔说。“我们真的需要集中精力收集关于寄生虫存在和发生的数据,以及一些对许多寄生虫类群来说确实被忽视了的基础生物多样性工作。”

因此,2020年,贝尔、伍德和他们的同事在《生物保护》杂志上发表了一篇论文,呼吁制定一项寄生虫保护计划。该论文提出了一个12点策略,首先是弄清楚有哪些寄生虫。“对我来说,第一部分真的是这种基本的生物多样性发现,我们需要对寄生虫进行调查,描述存在哪些寄生虫,”贝尔说。“与此同时,是将这些[寄生虫标本]存档在博物馆中。将这些材料放入人们可以找到的收藏中。”

虽然许多自然历史博物馆的藏品中已经有寄生虫,但它们很少以突出寄生虫多样性的方式集中展示。此外,博物馆藏品中的许多寄生虫完全是偶然进入的,就像伍德对普吉特海湾进行调查时,鱼类中恰好保存下来的蠕虫一样。寄生虫保护计划呼吁进行更有意、更协调的努力,以调查世界各地的寄生虫并收集它们以供未来研究。

贝尔说,下一步是进行评估,以帮助回答诸如不同寄生虫的状况如何,哪些可能濒危(或正在繁衍),以及哪些类型的威胁对某些物种构成最大风险等问题。“一旦我们了解了什么存在,我们就会有更多的工具来尝试了解它们的状况。”

寄生虫保护

斯凯拉·霍普金斯(Skylar Hopkins)是北卡罗来纳州立大学的生态学家,也是2020年保护计划的另一位作者,她也是负责开发保护寄生虫工具的科学家之一。2022年12月,国际自然保护联盟(IUCN)正式成立了寄生虫物种生存委员会(SSC),由霍普金斯担任联合主席。

“在寄生虫保护方面,我们还有很长的路要走,而 IUCN 组织的成立是一个巨大的进步,”霍普金斯说。“我们确实需要一个国际组织来协调这些沟通工作。” 在寄生虫 SSC 的第一年,霍普金斯说,该小组主要专注于寻求和获得资助,以资助寄生虫保护工作。

霍普金斯的SSC联合主席麦肯齐·夸克(Mackenzie Kwak)是这项监测寄生虫数量和研究它们在生态系统中的作用的实际工作的领导者。“基本上,我们想创建世界上第一个寄生虫保护计划,因为识别它们的衰退是一回事,为它们写讣告是另一回事,”日本北海道大学研究员夸克说。“真正尝试拯救它们则是完全不同的另一回事。”

琉球兔蜱(Ryukyu rabbit tick)可能是寄生虫保护的潜在旗手——这种物种在夸克刚到日本时引起了他的兴趣。这些蜱虫仅在日本南部几个小岛上,寄生在小型、深色毛发的奄美兔身上。多年来,这些兔子的活动范围缩小了,而且它们也成为入侵的猫鼬的捕食对象,这些猫鼬最初被引入是为了抑制该地区的毒蛇数量。简而言之,随着奄美兔的濒危,琉球兔蜱也濒临灭绝,这种蜱虫似乎只生活在那一个宿主物种身上。

自2023年以来,夸克和他的同事们通过检查被汽车撞到的奄美兔,评估它们的健康状况,并清除所有蜱虫进行研究,来监测蜱虫种群。通过每年检查大约100只被汽车撞到的奄美兔,以及从森林地面和兔子洞土壤样本中收集的蜱虫,研究人员开始更好地了解这种蜱虫仍不明确的生态作用,以及它如何与宿主互动。夸克和他的同事甚至发现,在清除入侵的猫鼬后,兔子的数量有所回升,这意味着蜱虫的数量也可能会恢复。

“你基本上得到的是我认为的保护红利,”夸克说。“如果你拯救了一个物种,你实际上就拯救了两个。” 夸克说,这种“一石二鸟”的保护模式很可能会取得丰硕成果,因为大多数物种至少有一种只寄生在它们身上的特异性寄生虫。

“几乎每次我详细观察任何一种濒危动物时,我经常会发现新的寄生虫物种,”他补充道。

虽然琉球蜱保护计划可以作为整个寄生虫保护的旗舰,但夸克指出,这不仅仅是拯救个别物种。“从宏观层面看,我们必须拯救生态系统,”他说。健康的寄生虫需要健康的宿主种群,而这些宿主种群要健康,更广泛的动物、植物、真菌和微生物网络也必须健康。

“我们正在收集信息,以表明寄生虫在它们的生态系统中是真正重要的关键,”伍德说。“它们限制了宿主的丰度,这样宿主就不会变得过于丰富,导致它们的生态系统失去平衡。”因此,寄生虫在调节生态系统中扮演着往往是无形的角色,对于这种全面的保护方法来说,它们尤其重要。拯救它们可能是我们所知的地球生命多样性的关键。