旧金山花卉市场的银台苗圃(Silver Terrace Nursery)地板上堆满了长茎玫瑰。它们有40多种颜色,像绚丽的日落一样,有红色、粉色、橙色、棕色、黄色和白色。然后,就像刺瞎眼睛一样,出现了电光蓝,那种你会在军乐队制服或高中毕业舞会礼服上看到的颜色。

这当然是假的——白玫瑰浸泡在蓝色染料里——但苗圃每周能卖出75朵。“它们很适合成年礼,”银台苗圃的老板罗伯特·鲁杰里(Robert Ruggeri)说。更不用说附近的加州大学伯克利分校的毕业典礼了,他们的代表色是金色和蓝色。

自基督诞生前以来,玫瑰在几乎所有尺寸、形状和颜色上都被培育过,但育种者从未成功培育出蓝玫瑰。当然,有些品种的名字带有“蓝男孩”(Blue Boy)或“蓝铃”(Blue Bell)之类的称呼,但正如许多失望的园丁可以证明的那样,这些花朵总是薰衣草色或紫色。真正的蓝色花朵仍然难以捉摸且像神话一样——是园艺界的圣杯。

“那只是遗传学,”普渡大学(Purdue University)印第安纳州农业副院长兰迪·伍德森(Randy Woodson)说。他解释说,玫瑰缺乏编码蓝色素的基因。康乃馨、菊花和非洲菊也缺乏蓝色基因,而其他花朵也有自己基因限制的调色板:例如,不存在红色的鸢尾花,或白色的万寿菊。然而,最近,生物学家们开始利用生物技术工具来规避这些限制。

植物遗传学家们正在忙于鉴定数十个DNA片段,这些片段有助于决定各种植物的大小、形状、颜色、香味、开花特性和寿命。然而,花卉生物工程仍处于萌芽状态。到目前为止,其努力集中在四个领域:延长保质期、开发新香味、恢复旧香味(你上次能真正闻到一束玫瑰的香味是什么时候?),以及打破颜色障碍。1986年,一家澳大利亚公司(现称为Florigene,口号是“智能花朵,更好生活”)决定重启培育蓝玫瑰的古老追求。

他们的最初计划似乎很简单:从矮牵牛中提取蓝色基因,并将其转移到玫瑰、康乃馨和非洲菊中。但这并不容易。实验表明,该基因产生一类称为细胞色素P450的酶,而这类酶有数百种不同的形式。为了找到正确的基因,研究主管爱德温娜·科尼什(Edwina Cornish)和她的同事们 painstaking地提取了一个又一个P450基因片段,并将最有前景的基因转移到缺乏该基因的矮牵牛中。直到五年后,当科尼什检查她最新一批顽固的白矮牵牛时,一缕彩色的花粉才引起她的注意。“那是一种美丽的浅虹彩蓝,”她回忆道。

该公司迅速为该基因申请了专利,深信蓝玫瑰的田野指日可待。“我们年轻而愚蠢,”科尼什笑着说。他们很快就了解到,花朵的色调不仅仅是色素的作用。花朵的色素存在于一个称为液泡的水状细胞腔内,而这个液泡的环境因植物而异。它的形状和酸度、金属离子或其他色素的存在,以及这些各种成分的排列——所有这些都会影响我们在花瓣上看到的颜色。

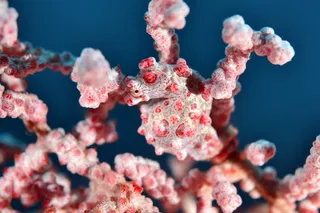

蓝色素,由一种称为飞燕草素(delphinidin)的分子组成,像女演员一样挑剔。它只会在碱性舞台上绽放。然而,玫瑰花瓣是酸性的。所以,即使Florigene成功地培育出富含蓝色基因的玫瑰,它们仍然是白色的。该公司在康乃馨上取得了更好的效果,因为它们的が花瓣的pH值更高。1996年,Florigene推出了世界上第一朵商业转基因花:一朵淡紫色的康乃馨,命名为“月之尘”(Moondust)。其他“月”系列也随之而来,有各种深浅的紫色。这些花非常漂亮。“月影”(Moonvista)就是一种深紫色,带有勃艮第和黑色的色调;它比花园里常见的紫色花朵颜色更丰富。但是,正如伍德森指出的那样,“它不是蓝色的。”

尽管Florigene付出了巨大的努力,世界上第一朵真正的蓝玫瑰可能来自一个完全不同的领域。1998年,田纳西州范德堡大学医学院(Vanderbilt University School of Medicine)和澳大利亚昆士兰大学(University of Queensland)的生物化学家在研究人类如何代谢药物时,注意到一批经过基因工程改造以产生特定肝脏酶的细菌自发地变成了蓝色。“这种酶将细菌中的氨基酸转化为靛蓝,这是最古老的染料之一,”范德堡大学的研究员F. Peter Guengerich解释道。

Guengerich及其同事正计划将该酶的基因转移到玫瑰中,然后将这些植物暴露于一种能激活蓝色过程的化学物质。到目前为止,他们最好的成果是在开花的芥菜植株的茎上产生了一些蓝色斑点——“这不会让太多人兴奋,”Guengerich承认。问题是?“基因放错了地方。”Guengerich现在正致力于将基因植入花瓣中。他认为他的方法最终将产生比Florigene方法更强的蓝色。而且不仅是蓝色:通过操纵细菌,他还可以生产绿色、紫色、红色和棕色。

花朵顽固地抵制我们改造它们衣橱的努力,这并不奇怪。毕竟,它们在展示自己并非为了取悦我们,而是为了生存——吸引觅食的昆虫和鸟类,让它们将花粉传播得更远。科尼什说,颜色和香味涉及复杂的生化途径,她后来成为澳大利亚维多利亚州莫纳什大学(Monash University)的研究副校长。“当你引入一个基因并使其产生显性效应时,比如除草剂抗性,那很简单。但仅仅因为你操纵了通路中的一个基因,并不意味着通路中的其余部分会说‘好的’。”

花卉生物工程的未来最终可能不是在实验室里,而是在市场上决定的。摆弄花卉基因还没有像转基因农业那样引起轰动,部分原因是风险较小:例如,康乃馨是无性繁殖的,并且不会产生很多花粉。尽管如此,转基因作物禁令阻止了Florigene在欧洲销售其康乃馨,而欧洲占全球鲜切花市场的近一半。考虑到该行业的相关经济因素,怀疑论者想知道生产转基因花的巨额成本是否能让公司收回投资。“你愿意花4美元买一朵蓝玫瑰吗?”加州大学圣迭戈分校的植物遗传学家Maarten Chrispeels问道。“也许一次可以,但不能是12朵。”

Florigene公司仍未气馁。该公司正在研究绕过棘手pH值问题的方法——也许是通过基因改造花瓣的酸度或重新排列液泡中化合物的结构。当然,任何此类改变都需要插入更多的基因。但继承了科尼什项目的生物学家约翰·梅森(John Mason)对此并不介意。“我有点喜欢它如此复杂,以至于我们还没有成功,”他说。“自然的复杂性尤其美丽,你可以从中提醒自己我们在其中的卑微地位。”