据罗伯特·黑尔上校的统计,当托德·纳尔逊抵达圣安东尼奥的布鲁克陆军医疗中心时,他已经两次死里逃生。34岁的士官纳尔逊是驻喀布尔(阿富汗)的高级后勤主管,曾数百次通过车队运输,依靠速度、敏捷和一点运气躲过受伤。但在2007年8月一个炎热的日子,在他即将回国前一个月,他的好运耗尽了。

纳尔逊和他的搭档克里斯·桑德斯在返回营地的路上,一辆丰田卡罗拉突然停在他们的卡车前。桑德斯紧急刹车并向左急转,然后与小车司机眼神相遇,司机随即扳动开关,汽车和司机本人瞬间炸成碎片。

桑德斯在纳尔逊的保护下,只受了轻微烧伤。纳尔逊面部承受了大部分冲击。爆炸的冲击力粉碎了他的面部骨骼,并导致右腿骨折。弹片和玻璃穿透他的腿部、鼻窦腔和右眼,像开瓶器一样扭曲穿过他的右脸颊。一股比熔岩还热的火球烧灼了他的右侧,从脚底到头顶,他的脸几乎烧到骨头。

战地医务人员怀疑纳尔逊能否活着被运送到德国的美国军事医院,更不用说抵达德克萨斯州布鲁克烧伤中心。当他两天后抵达布鲁克时,医院工作人员已经计划捐献他的器官。

在越南战争期间,美国海军陆战队员在炮火中将受伤战友抬上直升机。Everett Collection Historical/ALAMY

事实证明,这种想法为时过早。但当陆军顶级面部创伤外科医生之一的黑尔第一次见到仍在与死神搏斗的纳尔逊时,他也看到了这位年轻人的未来。黑尔知道,即使他的病人幸存下来,任何医生都无法完全恢复在阿富汗失去的一切:纳尔逊和他的朋友、亲人所认识的“托德”的脸。以及能够在大街上与陌生人擦肩而过而不引人注目的能力。

黑尔于2003年放弃了在洛杉矶蓬勃发展的整形外科诊所,投身于服务美国受伤士兵。然而,在科威特和阿富汗服役期间,他在尘土飞扬的陆军野战医院工作时,却发现自己对自杀式炸弹造成的人体残骸面前所能使用的可怜工具深感不满。即使在布鲁克最先进的设施里,他也不得不使用自近一个世纪前发明以来几乎没有改变的技术来治疗新型战争的面部创伤。现代医学对粉碎骨骼、液化肌肉的自制炸弹束手无策。黑尔被纳尔逊的困境所打动,誓言要将医学工具与战争武器同步发展。

战时医学的历史长期以来由像黑尔这样身经百战的外科医生书写,他们在战争与医学之间形成了一种奇特的共生关系,创造出新的疗法来治愈伤员。第一次世界大战的战壕使士兵的面部暴露在弹片猛烈的攻击下,促使前所未有的手术来重建残存的部位。朝鲜和越南的雷区战场同样催生了修复断裂动脉和静脉以挽救肢体的技术。

最近,伊拉克和阿富汗街头和战场上散落的简易爆炸装置(IED)催生了战地医疗和疏散程序的创新。这些进步,结合强化的防护装备,帮助创造了历史上最高的美国战斗生存率:今天,战斗伤亡人员中只有不到10%死于伤口,而二战中为19%,越南战争中为16%。

但防弹衣和头盔无法保护面部。在伊拉克和阿富汗挽救了无数生命的这些进展,却让外科医生们为治疗面部严重损伤而疲于奔命,其数量自第一次世界大战以来前所未有。在伊拉克和阿富汗严重受伤的人中,约有40%面部遭受重创。黑尔和他的同事们所能提供的,只是进行30、40甚至100次手术的前景,这些手术可以缝合伤口,但会使脸颊失去知觉,嘴巴张不开,眼睑固定不动。黑尔知道,无数退伍军人将终生带着他们无法辨认的脸生活。

黑尔是一位体格健壮、下巴坚毅、气场强大的57岁军人,他正在领导一项大规模的努力,旨在将面部修复科学带入21世纪。他现在是位于圣安东尼奥的美国陆军外科研究所牙科和创伤研究分队的指挥官,他已将再生医学和移植医学领域最优秀和最聪明的人才召集起来,共同应对现代战争中最严重的创伤。

可怕的伤口

2001年9月11日后不久,黑尔在他的洛杉矶外科中心接诊病人时,一名美国陆军文员打电话来,询问他是否愿意重返现役。这位外科医生在五年前因军费大幅削减而光荣退役。但黑尔一直很喜欢每年与他的预备役部队进行例行检查。令他沮丧的是,他发现自己越来越多地“照顾那些有小问题的富人”。当陆军打电话来时,黑尔答应了。

到2003年9月,他身在科威特的一家野战医院,就在美军在伊拉克军事行动的南部。乔治·布什总统几个月前宣布伊拉克主要作战行动结束,黑尔预计在日常牙科护理中会偶尔遇到伤亡。一开始,他看到的确实是这样。

如今,战伤死亡率低于10%,而二战和越南战争分别为19%和16%。然而,防弹衣和头盔无法保护面部。

但几周内,游击战愈演愈烈。黑尔每天都会看到伤员,大多数人的下巴被大口径步枪切断,或者脸部在车辆侧翻中被压碎。通常,他所能做的就是将钢针穿过残留的皮肤,暂时固定骨骼碎片,为病人疏散做好准备,然后听天由命。他很快就用光了野战医院的外科用品,并打电话给他的老销售代表,销售代表快递了一批价值30万美元的骨板和螺钉作为捐赠。

黑尔的任期原定为三个月,但当他的指挥官说没有替代他的人时,黑尔要求他的妻子出售他的外科诊所,并同意再留任90天。

在科威特待了六个月后,黑尔被派往阿富汗的一个现役作战基地。在那里,他每天看到多达15名患者,他们身上都有他所说的简易爆炸装置(IED)造成的“恶性损伤”。

陆军终于在2004年8月找到了黑尔的替代者。他已经服役11个月,疲惫不堪,登上了飞往德国的军用飞机,一路睡着了。回到洛杉矶的家后,有一天黑尔打开邮箱,发现里面有两枚铜星勋章,以表彰他的长期服役,一枚授予一个战区。他慢慢地从战地护理的压力中恢复过来,并在朋友的诊所看望了一些老病人。

但黑尔对私人执业的兴趣已经消失了。2005年3月,他重新穿上军装,全职重返军队,并与妻子和两个年幼的儿子搬到圣安东尼奥,帮助他曾 oversees 的士兵。他加入了布鲁克的教学团队,为前往战区的医生和护士们准备应对他们将看到的恐怖面部创伤——以及在无法修复损伤时感受到的挫败感。

黑尔自己的挫败感也与日俱增,因为他用祖父那个时代的工具在布鲁克治疗伤员——用舌头造嘴唇,用腿骨塑下巴,用他能弄到的任何地方的皮肤来覆盖脸部。他坦言,不可避免地,他会达到一个“只是拉扯疤痕组织”的地步。

随后,2005年11月,法国外科医生为一名被她的拉布拉多混血狗咬伤的女性进行了世界上第一例部分面部移植。黑尔立即将这项技术视为受伤士兵获得新生活的机会。他飞往华盛顿特区,希望说服军方领导人资助移植研究。

但军方高层不买账。面部移植需要终生服用免疫抑制药物,以防止身体排斥组织。这些药物会增加患者感染、癌症和其他严重健康问题的易感性,黑尔的上级认为,对于一些被认为是美容问题的损伤,风险和费用是不合理的。

黑尔回到布鲁克,下定决心要用他现有的工具解决问题。

然后他遇到了托德·纳尔逊。

新战争但旧方式

当纳尔逊于2007年抵达圣安东尼奥时,医生们争分夺秒地抢救他的生命。三天后,黑尔,当时已是布鲁克口腔颌面外科主任,评估了这位受伤士兵的面部。

士官托德·纳尔逊在参观圣安东尼奥的山姆休斯顿堡时展示了他可拆卸的义耳。Matthew Mahon/REDUX

简易爆炸装置(IED)的爆炸将肮脏的金属碎片射入纳尔逊的右眼和鼻窦腔,压碎了他的面部骨骼,并熔化了他面部的皮肤。黑尔说,这种伤势模式在民间世界闻所未闻:“你会看到那种病人,如果他被火车撞了,然后被点燃并被枪击。”

接下来的六周,纳尔逊在药物引起的昏迷中度过,黑尔和布鲁克创伤团队开始重建他的面部。他们的首要任务是保护纳尔逊烧焦的皮肤免受可能致命的感染。焚毁纳尔逊皮肤的火焰使得微生物能够侵入伤口,并聚集形成黏滑的细菌薄膜,称为生物膜。生物膜可以在受伤后数小时内形成,并导致持续的、难以治疗的感染,即使它们不致命,也会引起炎症——这是无疤愈合的主要障碍。

外科医生通过切除所有受伤组织来预防肢体生物膜,必要时进行截肢。但他们不能截肢面部。传统的抗生素和消毒剂对面部烧伤效果不佳,因此黑尔的团队只是清洗纳尔逊的伤口以控制感染,并等待起泡的皮肤脱落。

两周后,纳尔逊右耳和鼻子上烧焦的皮肤瓦解,团队开始重建他的皮肤。他们小心翼翼地移除了死亡皮肤的残余,并刮掉了下方生长的生物膜。然后,他们暂时用尸体皮肤覆盖纳尔逊的脸,以防止细菌进入,并为永久性皮肤移植做准备。

爆炸袭击他的车辆时,纳尔逊在阿富汗的服役期只剩下一个月了。由托德·纳尔逊提供

两周后,纳尔逊的身体引发了大规模的炎症反应,排斥了异体皮肤。炎症为严重的疤痕形成奠定了基础,但尸体皮肤也触发了支持从他胸部和手臂取下的皮肤移植物所需的血管生长。

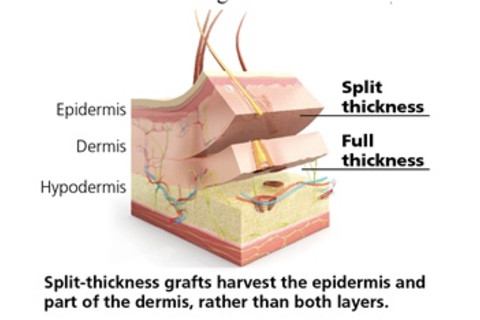

面部创伤迫使医生们放弃了整形外科的一个基本原则:以类补类。只有面部皮肤才足够柔软,能够微笑和皱眉。当面部皮肤被破坏时,没有任何东西能充分替代它。最能近似面部外观和感觉的移植物是“全层”移植物,它涉及从身体其他部位获取皮肤外层(表皮)以及下方的(真皮)层。但这种移植物通常难以获取,会留下很深的伤口,并且当血管无法穿过厚组织时会失败。黑尔将全层移植物保留给纳尔逊的嘴唇和眼睑,并使用“分层”移植物(只获取表皮和一小部分真皮)来重建士兵的脸颊、前额和头顶。

纳尔逊在二十多次手术后,从六周的昏迷中醒来。他失去了右眼,没有右耳和大部分鼻子,嘴巴也张不开,无法吃汉堡。厚而疼痛的疤痕牵扯着他的上唇,使他的鼻子变平,眼睑收缩。黑尔将不得不通过可能持续数年的手术来解开纠结的疤痕。黑尔问纳尔逊他是否有优先事项。纳尔逊确实有:他最希望能够正常饮食和呼吸,并且拥有一张不会吓到人的脸。

附着在纳尔逊脸颊上的锁骨上皮瓣为他的皮肤移植提供了血液。哈罗德·吉利斯爵士于1917年开发了这项技术。由托德·纳尔逊提供

这意味着要重新移植纳尔逊的脸颊、鼻子和眼睑,但在所有手术之后,纳尔逊几乎没有健康的皮肤可以获取。为了获取纳尔逊脸颊的皮肤,黑尔采用了一种变体技术,该技术由哈罗德·吉利斯爵士于1917年发明,他被广泛誉为整形外科之父。黑尔在纳尔逊的肩膀上切开一个切口,并在皮肤下植入了一个放气的组织扩张器,每周两次注入生理盐水,持续三个月,直到纳尔逊看起来像一个防守队员。然后他从纳尔逊的每个肩膀上雕刻出皮瓣,将自由端翻向上方连接到纳尔逊的脸颊。这些所谓的锁骨上皮瓣利用颈部底部的锁骨上动脉的血液供应来滋养移植组织。但这个手术需要纳尔逊的肩膀与脸颊缝合一个月。

黑尔知道纳尔逊要忍受如此多令人虚弱的手术,这简直是一场噩梦,但他鼓励他再坚持一会儿,这样手术团队至少可以实现他们承诺的鼻子和眼睑。

与此同时,黑尔寻找在不将患者身体视为备件工厂的情况下生成新组织的方法。他翻阅研究期刊寻找再生皮肤和骨骼的设备,发现了诱人的可能性,但没有一种能够治疗像纳尔逊这样的灾难性面部损伤。黑尔需要制定自己的研究计划。

由内而外愈合伤口

在纳尔逊的治疗过程中,黑尔一直敦促陆军领导人资助发现,以帮助严重受伤的退伍军人。无论是因为这些请求,还是因为源源不断的血腥伤亡,陆军于2008年启动了一项前所未有的合作,将军事研究人员与学术界和工业界科学家联合起来,成立了武装部队再生医学研究所(AFIRM)。AFIRM拥有2.65亿美元的资金,并肩负着帮助重伤退伍军人重返正常生活的研究任务,其重点放在五个目标上:挽救肢体、预防手术并发症、实现无疤痕愈合、烧伤后皮肤再生和面部重建。黑尔被选中,帮助研究人员确定最有前景的技术来修复受损的面部。

他很快意识到,他的AFIRM合作者从未见过像简易爆炸装置(IED)造成的这种破坏。他劝说纳尔逊——当时仍在接受治疗,但已在圣安东尼奥家中居住——加入AFIRM的科学咨询委员会,帮助研究人员了解挑战的巨大程度。

在一次委员会会议上,黑尔解释了他对现有严重烧伤治疗技术最大的不满:没有一种是专门为面部设计的。纳尔逊的案例说明了这个问题。为了治疗他肢体和侧面的伤口,医生们使用了一种柔韧的双层皮肤替代品,叫做Integra。其底层是一个由胶原蛋白和牛、鲨鱼组织衍生的其他分子组成的疏松基质,模拟皮肤的结构成分,以防止随着新的真皮细胞和血管通过基质生长而导致伤口收缩。顶层的硅酮层起到表皮的作用,以防止细菌进入。

面部创伤迫使医生放弃了整形外科的一个基本原则:以类补类。只有面部皮肤才足够柔软,能够微笑和皱眉。

在纳尔逊的身体伤口上,他的外科医生用浸泡过抗生素的海绵覆盖每块 Integra,并从海绵引出一根管子连接到真空泵。这些真空辅助闭合器,或称伤口 VAC,吸出液体以减少肿胀和炎症,这是无疤愈合的关键步骤。纳尔逊的身体在几周内吸收了合成胶原蛋白,同时他的再生真皮细胞也释放出自己的胶原蛋白。他的医生随后用从纳尔逊背部取下的分层皮片取代了 Integra 的硅胶“表皮”。

但 Integra 和伤口 VAC 都设计用于身体的平面。当黑尔切下小块 Integra 用于面部移植时,它们会在不规则的曲面上起泡。同样,伤口 VAC 需要均匀的表面才能施加吸力。创伤专家一直认为 Integra 和伤口 VAC 都不适合治疗大规模面部创伤。

照护纳尔逊促使黑尔质疑这些假设。也许有一种方法可以在面罩中嵌入几十个微型伤口真空负压引流装置,以达到同样甚至更好的效果。黑尔设想的定制“生物面罩”将能抽出阻碍愈合并导致疤痕形成的液体。它还将输送抗生素以控制感染,并传递被称为生长因子的信号分子,以加速皮肤再生。

分层移植只采集表皮和部分真皮,而不是两层。Jeong Suh/Bryan Christie Design

他与他的AFIRM合作者分享了他的愿景:首先,他将刮除患者所有的疤痕,以准备一个干净、光滑的伤口床。他将用生物面罩覆盖伤口,以防止生物膜生长,最大限度地减少疤痕。然后他将放置一个皮肤替代物在伤口上——一种适合面部的Integra类产品——并再次使用生物面罩来加速愈合和保护再生皮肤。最后,他将从患者的腹部吸出富含干细胞的脂肪,并将其注射到真皮下层,以补充保持皮肤弹性和柔软的脂肪。

纳尔逊听着黑尔解释他的想法,意识到医生想象的是等待病人从镇静中醒来,并同意尝试生物面罩。到那时,病人已经接受了多次手术。“为什么还要等?”他问黑尔,“第一次就给我好好修复吧。”

黑尔重新思考了他的策略。正如纳尔逊所建议的,要从一开始就阻止疤痕形成,他必须更快地闭合伤口,而不是将细菌困在皮肤下。但如何做到呢?

生物面罩的诞生

还没到年底,他就得到了答案。2009年,陆军任命黑尔为牙科和创伤研究分队(DTRD)的指挥官,该分队的重点正从牙科转向面部创伤。黑尔再适合不过了。DTRD的科学主任梁凯(Kai Leung)发现了一种唾液分子,它在杀灭导致牙菌斑——牙科生物膜祸害——的细菌方面特别有效。

黑尔意识到梁凯用于抗牙菌斑口香糖的合成分子,或许也能同样有效地杀灭伤口中的细菌。黑尔设想将这种合成分子整合到局部喷雾中,用于野外治疗患者,或者将其装入生物面罩中,用于疏散后的更明确治疗。无论哪种方式,他都知道,如果他的团队能从一开始就控制住生物膜,他们就能实现无疤痕愈合。

一个团队正在开发Integra LifeSciences皮肤替代模板的定制版本。经Integra Lifesciences Corp., Plainsboro, N.J., USA许可使用

随着DTRD团队测试抗菌配方,黑尔正在寻找工程师来制造生物面罩组件的消息也传开了。2010年,一位AFIRM的合作伙伴将黑尔介绍给了一位特别适合这项工作的电气工程研究员。艾琳·克莱门茨(Eileen Clements),现在是阿灵顿德克萨斯大学研究所以主任,一直致力于设计“智能绷带”,这种柔性聚合物配备微型流体交换装置,能够通过释放抗生素来控制伤口中的细菌毒素,从而响应感染。

克莱门茨一直专注于她的设备机械性能,从未想过谁可能需要它们。但在与黑尔交谈并见到纳尔逊之后,她不必再想象这种需求了。

很快,克莱门茨和她的团队迈出了创建生物面罩的第一步,他们设计了小型伤口腔室,这些腔室最终可以安装在面罩内,模拟伤口VAC的负压。在小鼠身上进行的测试显示,正如所希望的那样,伤口腔室可以防止炎症。克莱门茨将该方法改编用于猪,以便黑尔的团队可以将伤口腔室与老式敷料和传统伤口VAC进行比较。对于这些测试,他们用四环素溶液填充腔室,这是一种同时具有抗生素和抗炎作用的药物。他们用这三种方法分别治疗实验室猪,然后在一周后,用类似于纳尔逊的分层皮片移植伤口部位。黑尔说,在120天内,用含有抗生素的伤口腔室治疗的部位与全层皮片一样稳定。“它没有收缩。颜色也不难看。看起来很好,”他说。

但这并没有解决在不牺牲患者已经受创的身体的情况下,替换缺失的面部皮肤的问题。

喷雾式皮肤细胞能迅速附着在伤口上,加速愈合。RECELL

2013年,黑尔与Integra LifeSciences的科学家会面,描述了他对理想皮肤替代品的愿景。该公司同意分享其配方,以便黑尔和他的合作者可以尝试对其进行改造,以适应患者面部的起伏和凹陷。

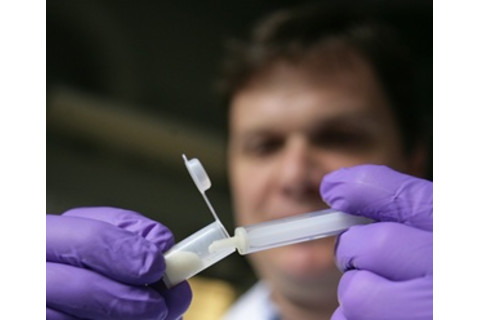

重新配制的 Integra 仍处于概念验证阶段,需要经过工程和动物测试,才能在人体上进行测试。如果它能像黑尔希望的那样发挥作用,外科医生就可以省去移植新真皮的步骤。然后他们只需要替换表皮即可。黑尔偏爱的一种选择是“喷雾式皮肤”,它通过自然补充皮肤的细胞再生表皮组织。由西澳大利亚烧伤服务中心负责人、整形外科医生菲奥娜·伍德在20世纪90年代开发,喷雾式皮肤在2002年引起国际关注,当时她用它来治疗巴厘岛恐怖爆炸事件的幸存者,那次事件导致202人死亡。

她的技术包括取下大约邮票大小的分层活检(足以治疗面积达其80倍的区域),然后在酶溶液中浸泡半小时,以提取“祖细胞”,这些细胞能促进愈合并赋予皮肤颜色。外科医生随后用装有雾化器的注射器吸取过滤后的细胞,并将其喷洒到伤口上。新的皮肤细胞迅速附着在伤口上并增殖,以加速愈合。使用如此小块的皮肤甚至可能允许黑尔取一小片头皮,以更好地匹配患者面部的纹理和色调。

伍德的技术已在欧洲、澳大利亚、加拿大和中国获得批准。在美国,AFIRM授予Avita Medical近200万美元,用于比较喷雾式皮肤与传统移植;该公司仍在招募患者,预计在未来一两年内公布结果。

受伤士兵生物面罩再生系统这款兼具愈合和减少疤痕功能的面罩原型,是美国陆军外科研究所在圣安东尼奥面部重建工作的核心。Jeong Suh/Bryan Christie Desgin;微观结构由Elof Erikson博士提供

从零开始造骨

黑尔还在面部重建的另一个主要挑战中看到了潜力:骨骼再生。每年有超过20万美国人接受脊柱手术,这支撑着一个数十亿美元的骨骼再生产品市场。黑尔认为这项技术受到广泛关注是一个机会,可以引导部分研究转向修复被简易爆炸装置(IED)撕裂的面部骨骼。

恢复面部和颅骨复杂的结构通常需要多次手术,即使只有22块骨骼中的几块骨折,也并非总能成功。当大部分骨骼被粉碎在受损组织中时,恢复它几乎是不可能的。

从他在布鲁克的第一天起,黑尔就治疗了许多面部塌陷的病人。有些人的脸从太阳穴到下巴都被压碎了。他说,对于这种灾难性的骨损伤,“我们不能仅仅依靠剩下的骨头进行重建。”骨头在受伤后可以长出新组织——这就是骨折愈合的方式。但身体无法再生缺失的下颌骨。而钛骨板,虽然在愈合期间暂时将断裂的骨头固定在一起,但从未打算替代缺失的骨头。黑尔常常别无选择,只能从肋骨、髋骨和腿部搜寻骨段,就像前几代外科医生所做的那样。在多达100次手术的过程中,病人的感染、疤痕和其他并发症成倍增加。

一个团队正在努力将骨骼生长因子与可生物降解支架结合起来。范德比尔特大学照片/丹尼尔·杜波依斯

恢复可辨认的特征取决于重塑患者面部骨骼的结构,但要做到这一点而不侵蚀患者的身体,则需要一种不同的方法。对于一些患者,黑尔和他的团队使用了一种名为“融合骨移植”(Infuse Bone Graft)的骨再生技术,由美敦力公司制造。Infuse设计用于下背部脊柱融合手术,由一个钛笼组成,笼内放置浸泡在骨形态发生蛋白(BMP)中的胶原海绵。BMP是一种生长因子,能促使成骨细胞产生新组织。钛笼植入椎骨之间,以维持再生骨骼所需的空间。

Infuse 的主要优点是它不需要采集健康的骨骼。但其钛笼的尺寸和形状并没有给黑尔足够的控制权来匹配患者缺失的骨骼。更糟糕的是,当外科医生在2008年开始使用 Infuse 治疗受损的颈椎时,该产品在气道附近引起了危险的肿胀。黑尔意识到,将大量 BMP 塞入患者的下颌骨也存在类似的风险。

于是,他和AFIRM的合作者,范德比尔特大学的化学工程师斯科特·盖尔切尔,与美敦力公司的科学家们合作,设计了一种在不担心让病人窒息的情况下输送BMP的方法。团队决定用一种可生物降解的支架代替钛笼和胶原海绵,这种支架也能携带BMP,并能更缓慢地释放,就像一种缓释感冒胶囊。他们尝试了各种可生物降解的材料,这些材料必须能够保持形状足够长的时间,以支持骨骼生长而无需钛笼。最终,盖尔切尔选定了一种聚氨酯复合材料,外科医生可以像雕塑粘土一样雕塑它,以创建愈合骨骼的支架。

黑尔的团队目前正在动物身上测试这种新型BMP支架;人体临床试验大约还需要五年。但如果这项技术成功,他就可以再次在患者身上使用BMP——这次效果会好得多。而且,有了一种能像制造颅骨顶部一样轻松制造下颌骨曲线的产品,他相信很快就能用它来重建面部结构,使骨骼按照预想的方式移动。

面部和颅骨结构的恢复通常需要多次手术,即使只有22块骨头中的几块骨折,也并非总能成功。

重塑面容,迎接新世界

再生皮肤和骨骼已经够难了。再生环绕它们复杂的肌肉和神经网络,黑尔认为再生医学在短期内不太可能攻克。目前,他认为只有一种方法能为患者提供具有感觉功能的组织:面部移植。

2008年12月,AFIRM在克利夫兰诊所的合作者,由玛丽亚·西米奥诺领导,在美国进行了首例近全脸移植手术。40岁的患者康妮·库尔普(Connie Culp)在被疏远的丈夫枪击面部后,失去了鼻子、一只眼睛、眼睑、上颌骨、嘴唇和腭部。这次移植手术实现了近30次重建手术都未能达到的效果,让库尔普得以再次正常进食和呼吸,并能够无惧嘲笑地走出家门。

黑尔长期以来一直倡导面部移植作为治疗爆炸伤的选择。现在,他可以直接接触到能够进行此类手术的外科医生。但他知道,军方领导层不愿让退伍军人冒终生服用免疫抑制剂的风险。在库尔普的移植手术后,黑尔与西米奥诺及其团队合作,寻找其他免疫抑制方案。

一种有前景的方法是专注于一种名为TOL-101的药物,它能抑制负责排斥移植组织的免疫细胞。在2003年的一项大鼠研究中,西米奥诺证明TOL-101允许外科医生将面部和头皮组织从一只动物移植到另一只动物。她后来发现,服用TOL-101短短一周就能防止排斥反应。这种药物比其他免疫抑制剂起效更快,因此风险更小。

希望能通过这些努力最大限度地降低移植手术的风险,从而打消上司们的顾虑,黑尔在2009年敦促AFIRM董事会将其项目纳入移植医学。托马斯·斯塔泽尔,这位1967年成功完成首例肝脏移植的开创性匹兹堡大学外科医生,恰好出席了那次董事会会议。当移植医学之父站起来宣布:“移植医学就是再生医学”时,黑尔简直不敢相信自己的好运。

到2009年底,陆军向克利夫兰诊所拨款140万美元,并向波士顿布莱根妇女医院拨款340万美元。布莱根妇女医院于2011年4月完成了美国第二例全脸移植。克利夫兰诊所的外科医生启动了一项试验,旨在测试TOL-101在33名肾移植患者身上的剂量、有效性和安全性。今年4月,该团队报告称,患者反应良好,没有出现严重的并发症,这表明该疗法也可能适用于面部移植。

由五角大楼资助的面部移植临床试验目前正在克利夫兰诊所和布莱根妇女医院进行。去年,AFIRM启动了第二项拨款7500万美元的计划,用于资助这些手术。这项耗资超过30万美元的手术需要20多个小时,并需要一个由约50名专家组成的团队。自2005年首例手术以来,全球仅进行了28例。在未来十年结束前,黑尔的受伤士兵可能会使这个数字翻倍。到目前为止,他已帮助确定了13名克利夫兰诊所研究的候选人,但他表示至少有200名退伍军人可能符合面部移植的条件。

因此,曾几何时,帮助那些面目全非的退伍军人重返送他们上战场的社会,似乎只是一个遥不可及的梦想,如今却已近在眼前。如果黑尔的研究按计划进行,五年内他将拥有生物面罩和定制皮肤替代品来修复被毁容的皮肤。他将拥有骨骼再生化合物来重建被毁面部的骨骼基础。而且,对于那些伤势无法通过这些技术修复的人,他最终将能够说,陆军可以给他们一个全新的面容。

并非所有病人都愿意接受别人的脸。纳尔逊,就是其中之一,他对换脸毫无兴趣。他告诉黑尔,在43次手术后,他受够了。他的眼睛——一只真的,一只假的——仍然相距较远,略微歪斜,他曾经稚气未脱的笑容被疤痕所困扰。他并不介意。

但是纳尔逊,他相信自己幸存下来是为了帮助受伤的退伍军人适应新生活,他确实希望其他遭受严重创伤的受害者能有更好的结果。因此,他将继续在黑尔的科学委员会任职,纳尔逊说,黑尔的毅力“将让他名垂青史”。

尽管军队正在寻找新的方法来保护其士兵,但面部可能永远是战争最严重创伤的脆弱之处。但很快,主要归功于黑尔的努力,当托德·纳尔逊的受伤兄弟姐妹抵达布鲁克时,21世纪的医学将等候着他们。

[本文最初以“希望之面”为题发表于印刷版。]