去年夏天,在一个温暖的巴黎早晨,国际系统发育命名学会的几十名成员聚集在国家自然历史博物馆。这次活动是为了听杰森·安德森(Jason Anderson)的演讲,他是加利福尼亚波莫纳西方健康科学大学兽医专业的教授。安德森的演讲是当天的第五场,主题是关于鳞甲目(Lepospondyli),这是一群已灭绝的小型四肢生物,可能是现代两栖动物的祖先。对于外行来说,这似乎非常迂腐:演讲的标题是“鳞甲目的系统发育分类:不确定拓扑结构中命名法的自上而下与自下而上方法。”然而,安德森的真正主题是一场可能动摇我们描述地球生命方式基础的革命。

来自11个国家的60位分类学家来到巴黎参加学会的首次会议,他们有一个激进的议程:推翻已经统治了四分之一个千年的物种分类系统,并用一种名为“系统发育命名法”(PhyloCode)的新系统取而代之。系统发育命名法的支持者说,旧系统最初由瑞典植物学家卡尔·林奈在达尔文发现自然选择之前开发,已经过时,以至于每个分类群都需要重新定义。这是一个既雄心勃勃又备受争议的计划。当有更好的方法出现时,科学应该摒弃旧习惯。但是,谁来决定哪种方法更好呢?当并非所有人都同意时,又会发生什么呢?“科学过程是客观的,”耶鲁大学古生物学家雅克·高蒂埃(Jacques Gauthier)说,他是系统发育命名法运动的领导者之一。“但科学家是人,他们并不客观。”

在会议上,革命精神弥漫在空气中,而且具有感染力。一对法国研究生在门口迎接与会者,他们穿着T恤,上面写着“加入叛乱!”和“系统发育命名法,愿原力与我们同在!”在咖啡休息时间,科学家们聊着“争取人心”。不管你怎么看,他们的努力要么是英勇的,要么是堂吉诃德式的。高蒂埃说,一个世纪后,“人们会将此视为历史正在被创造——或者他们会拿我们开怀大笑。”无论如何,这场革命都不会被电视转播。

界、门、纲、目、科、属、种:每个生物都属于一个物种,每个物种都属于一个属,每个属都属于一个科,如此一直向上。当林奈在18世纪中叶开发这个系统时,进化论仍然是一个奇特的假说,化石被认为是未能登上诺亚方舟的动物的遗骸。林奈本人自由地将生物学和神学混合在一起:他相信他的分类方案是洞察宇宙神圣秩序的一扇窗户。“上帝创造,林奈排列,”他写道。

然而,自达尔文以来,大多数科学家都同意地球上的生命通过一棵巨大的进化树连接起来,单细胞生物位于根部,现代物种位于顶端。在这根部和顶端之间有数百万个分叉点,代表了进化的历史分歧时刻。林奈系统比这个理论早了一个世纪,但它之所以有效,是因为其嵌套的层级结构与达尔文的生命之树非常相似。林奈通过将相似的生物归类来编目自然世界;达尔文则表明,相似的生物往往密切相关。然而,随着进化论的发展,这个系统不得不进行修补。在20世纪60年代,德国昆虫学家威利·赫尼格(Willi Hennig)发明了分支系统学,这是一种确定生命之树上哪个分支属于哪里的方法。从那时起,分类学家一直试图根据共同祖先而不是仅仅根据相似性来对生物进行分组。

系统发育命名法倡导者认为他们做得并不好。他们说,根据分支系统学重新分类物种只会使一个已经混乱和过时的系统更加复杂。最好从头开始,让分类群完全由它们在生命之树上的位置而不是由共同特征来定义。用高蒂埃的话说:“羽毛并不能造就鸟;鸟才造就羽毛。”例如,在传统系统中,哺乳动物可能被定义为具有毛发和乳腺的温血动物(事实上,没有单一的定义,多年来至少使用了10种定义)。在系统发育命名法中,它们可能被定义为所有源自智人(Homo sapiens)和鸭嘴兽最近共同祖先的生物。新定义相当于指向生命之树上两根细枝的尖端,追溯到它们相遇的分支,然后将分类群描述为介于两者之间的一切。

林奈系统中的所有这些层级,比如门和科呢?因为它们只是人造结构,不反映自然世界的任何内在属性,所以在系统发育命名法下变得不必要。智人(Homo sapiens)仍然属于一个名为“哺乳纲”(Mammalia)的分类群,但“哺乳纲”将不再是一个纲。因此,每个分类群都将获得一个新的定义,在某些情况下甚至是一个新的名称。高蒂埃说:“自达尔文以来,其他一切都变了,但这个没有。”

高蒂埃在加利福尼亚中部,他称之为牛仔之乡的塞拉利昂背风坡长大。他系着绳状领带,说话时拖长着深沉的元音,像一个巡回传教士一样挥舞着手臂,喜欢说“事情就是这样”之类的短语。高蒂埃恰好也是过去50年最重要的脊椎动物古生物学家之一。他在证实鸟类是活恐龙的理论方面做了许多里程碑式的工作。

高蒂埃在系统发育命名法运动中的同谋凯文·德奎罗斯(Kevin de Queiroz)与他截然不同。德奎罗斯是史密森尼国家自然历史博物馆的两栖动物和爬行动物策展人。他有着退休空军飞行员那种认真、整洁的外表,跑步者的体格,短发,声音的音域远不如高蒂埃那么宽广。高蒂埃乐于创造自己的民间分类法——例如,将智人分为把大蒜当作香料的人和把大蒜当作蔬菜的人——而德奎罗斯则习惯于在每个答案前停顿一下思考。一位同事称他们为“奇怪的组合”。

他们相识于研究生院,先是在圣地亚哥州立大学,两人都获得了硕士学位,然后在20世纪80年代初加州大学伯克利分校的博士项目中相遇。他们在那里共享同一位导师理查德·埃斯蒂斯(Richard Estes),并合作撰写了关于蜥蜴系统发育的论文。在工作中,他们创建了一棵蜥蜴家族树,但当他们开始为树上的重要分支点命名时,他们意识到需要命名的群组比传统系统中的级别还要多。“我开始使用像小目(parvorder)、类(cohort)和微目(microorder)这样奇特的级别,以及所有那些鬼东西,”高蒂埃说。“然后我们对这棵树了解得更多,所有的名字都不得不改变。我想,‘这太糟糕了。所有这些级别,它们是个问题。’”

法庭秩序

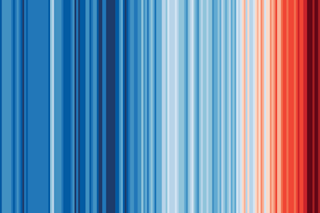

传统的林奈生物分类系统和新崛起的系统发育命名法乍一看非常相似。物种被组织成一个分支的层级结构,它们的名称也相当相似。但仔细观察会发现一些根本性的差异。在林奈系统中,生物群根据其物理相似性相互嵌套。层级结构排列整齐,因此每个物种都属于一个科,每个科都属于一个目,依此类推。系统发育命名法则摒弃了这些严格的等级划分。相反,它在一个真实的家族树中对物种进行分类,每个生物都通过共同祖先与其他生物连接。例如,生物学家现在知道鳄鱼和鸟类都起源于相同的早期爬行动物。系统发育命名法通过将鳄目(Crocodilia)和鸟纲(Aves)分组在相邻的分支上,这些分支最终都追溯到爬行纲(Reptilia),从而反映了这一点。分类学家近年来试图重新调整林奈系统以考虑共同祖先,但旧思维的痕迹仍然存在。例如,在上面所示的林奈方案中(几种配置之一),爬行纲和鸟纲在层级结构中都是同等地位的主要纲。

系统发育命名法(PhyloCode)的支持者尚未就个体物种的命名约定达成一致。在去年由加州科学院博士后研究员贝诺瓦·戴拉特(Benoit Dayrat)提出的版本中,物种名称将保留其原始的林奈物种加词,但也会包括首次描述它们的科学家姓名和描述年份。例如,人类将不再是智人(Homo sapiens),而是智人(sapiens)林奈1758。

林奈系统要求所有分类单元在给定级别(至少在科级及以下)的名称都有标准化的结尾。例如,在动物学法规中,科的名称必须以四个字母ide结尾,亚科的名称必须以inae结尾。如果分类学家决定一个曾经被认为是科的类群应该被归为亚科,那么根据现有系统的规则,该类群必须获得一个新的名称。这让系统发育命名法倡导者感到无比沮丧。“这仍然是同一棵树,”高蒂埃说。“除了我们如何拼写名称外,什么都没有改变。在所有这些信息都将上传到互联网的时代,这是一个糟糕的主意。它不断地改变PIN码。”有些分类单元在短短十年内经历了多次不同的名称。例如,几年前,人们决定大猩猩科(Pongidae)不能与人类科(Hominidae)处于同一级别,因为人类是大猩猩的一个子集。为了解决这个问题,研究人员建议将人类及其大猩猩亲属合并为一个科——人科(Hominidae),而大猩猩科的成员则成为大猩猩亚科(Ponginae)。高蒂埃说,这会使文献检索变得非常痛苦:“对电脑来说,鬣蜥科(Iguanidae)和鬣蜥亚科(Iguaninae)之间存在天壤之别。”

从1983年开始,高蒂埃和德奎罗斯每周五都工作——“从雅克醒来一直到午夜,”德奎罗斯说——试图找出更好的方案。最终,在1992年,他们在《生态学与系统学年鉴》(Annual Review of Ecology and Systematics)上发表了一篇煽动性的论文。这篇论文谴责林奈系统是“一套基于前达尔文世界观的约定”,并大致概述了一种替代的系统发育分类系统。“我的想法是,我们会让传统法则采纳这些思想,”德奎罗斯说。“但我们很多人都认为我们会等上几十年。”他不愿意独自起草一套新法则,因为他知道这将是一项法律化且极其迂腐的工作。但最终,俄亥俄大学的植物学家、系统发育命名法早期倡导者菲利普·坎蒂诺(Philip Cantino)同意提供帮助。

1998年,来自五个国家的27名科学家在哈佛大学举行了一次研讨会,讨论新系统。两年后,系统发育命名法(PhyloCode)的草案——一份序言、21篇文章和两个附录——发布在互联网上。从那时起,事情开始变得不愉快。

去年夏天在巴黎,会议礼堂的左后角,戴着眼镜、留着山羊胡的31岁库尔特·皮克特(Kurt Pickett)认真地做着笔记。皮克特是美国自然历史博物馆的博士后研究员。他也是一名反革命者。会议两周后,他向威利·赫尼格学会(Willi Hennig Society)——一群强烈反对系统发育命名法(PhyloCode)的分类学家——发表了对系统发育命名法尖刻、即兴的批判。他的演讲题目是“系统发育命名法卧底的一份简要报告”。

系统发育命名法的反对者斥责其倡导者为宣传高手、傲慢的篡夺者和“奥威尔式反逻辑”的实践者。他们一时将他们比作共产主义者,一时又比作法西斯主义者。美国自然历史博物馆的昆虫学家、皮克特工作实验室的主任詹姆斯·卡彭特(James Carpenter)是反对派的领军人物。他的一位同事说,49岁的卡彭特“不受需要讲究政治的影响”。系统发育命名法倡导者则喜欢称他为“人类斗牛犬”。最近一个下午,在博物馆里,他穿着一件花朵图案的衬衫,一头白发扎成马尾辫。“在过去近十年里,我一直忽略系统发育命名法的东西,以为它如此愚蠢自然会消失,”他说。“几年后,我违背意愿地被说服,认真对待它并采取行动。”

卡彭特撰写了几篇论文谴责系统发育命名法。其中一篇评论发表在《植物学评论》特刊上,封面插图是林奈,旁边用瑞典语写着“Säg bara NEJ till fylokoden!”(对系统发育命名法说不!)没有什么比系统发育命名法倡导者声称林奈系统是非进化论的说法更让他恼火的了。“他们想把自己塑造成新的革命者,”他说。“但这都只是宣传。林奈的层级体系——呃——就是一种层级体系。一种层级体系可以转化成另一种层级体系。仅此而已。”当林奈的名称与进化树不符时,它们可以被更改。

卡彭特说,这些改变可能会造成暂时的混乱,但与系统发育命名法将引起的混乱相比,简直微不足道:“我们有大约200万个分类单元是在这个有250年历史的林奈系统下命名的,而他们却要我们改用新系统。他们那种幼稚的哲学错失了真正的要点——命名法是一种交流系统。那些所谓的智者根本没有分析他们所提议的真正后果。”

如果系统发育命名法被采纳,生物学教科书将不得不重写,博物馆藏品将不得不重新整理,立法也将不得不修改。据《分类学》(Taxon)杂志最近的一篇文章称,仅仅重写《濒危物种法》的成本“可能高达数百万甚至数十亿美元”。

即使是系统发育命名法最坚定的批评者也承认现有系统存在问题。仅仅是动物学法规就长达170多页,其规则和条例可能阻碍分类学的日常工作。然而,他们认为系统发育命名法倡导者试图拆毁的这所房子最多只需要重新粉刷一下。“这可以称之为一次‘迂回战术’,”康奈尔大学植物学家凯文·尼克松(Kevin Nixon)说。“这与一群决定绕过宪法来制定一套全新法律的政客非常相似。”

他们很可能会成功:系统发育命名法倡导者计划开始只使用他们的命名系统发表论文。如果他们只是一群蹩脚的黑客,没有人会太在意他们,但其中一些人是他们各自领域的领导者。卡彭特称他们的出版计划“完全混乱的胡言乱语”。他将其比作一个关于共产主义官僚机构的老笑话:领导人希望司机从道路左侧改到右侧,“但由于这是一个非常复杂和微妙的问题,他们将在周一开始,只有党员改道,其他人则照常驾驶。好吧,这正是将会发生的事情。”

今年一月,卡彭特担任了《进化分类学》(Cladistics)的编辑,该杂志是威利·赫尼格学会的出版物,也是进化生物学领域最具影响力的期刊之一。“作为编辑,我完全打算明确我们期刊的政策是遵循[现有的]规范,”他说。“你必须遵守,否则你的论文将被拒绝。甚至不会被考虑。”高蒂埃和德奎罗斯称之为审查制度。“如果他们不得不诉诸这种手段,他们一定是感到了威胁,”德奎罗斯说。“真正糟糕的想法不必制定政策来反对它们。”高蒂埃则不那么含蓄:“他们不会得逞的。这太不科学了。嘿,让它在思想市场上竞争吧。如果它不行,人们就不会用它。”

科学期刊通常有要求作者遵守标准命名法的规定,但很少有期刊强制执行。然而,随着系统发育命名法获得越来越多的关注,越来越多的期刊可能会将论文退回给科学家,要求他们遵循传统系统。一位参加系统发育命名法会议的博士后抱怨说,他的一篇论文被四处投稿了一年多才有一家期刊同意发表。

高蒂埃说,卡彭特关于成本失控的悲观预测是“危言耸听”。他补充说,不再需要为了适应新发现而不断重新命名分类单元所带来的好处将完全弥补成本。他认为系统发育命名法的改进是如此显而易见,以至于科学家别无选择,只能采用它。“一旦人们意识到天没有塌下来,我无法相信这不会流行起来,”高蒂埃说。

同时,这场运动确实存在招募问题:它的大多数支持者是脊椎动物古生物学家,这个领域尤其受到旧林奈系统的困扰。很少有人(如果有的话)研究昆虫、真菌或细菌——这些类群包含了所有已描述物种的一半以上——让这些研究人员加入需要一段时间。“这不会在一代人内发生,”耶鲁大学皮博迪自然历史博物馆馆长、植物学家迈克尔·多诺霍(Michael Donoghue)说。

像其他系统发育命名法倡导者一样,多诺霍担心加入一个不拥挤的阵营可能会损害他的职业生涯。他认为,他的项目申请之所以受到批评,是因为他支持新系统。“如果一个年轻人来问我,‘你觉得我真的应该参与这个吗?’我不得不说,‘也许你最好等一等。先发表一些其他的东西。’”高蒂埃不同意:“你是一名科学家。你必须站出来承受打击。不入虎穴,焉得虎子。这条路最终可能证明是死胡同,但这正是这项工作的本质。”