《纽约时报》最近发表了一篇文章,题为《“高加索人”一词是否已失去其含义?》。文章中的大部分分析都带有太多的民族志“精读”色彩,但我仍然感到兴奋的是,这家中产阶级日报已开始对整个局面的荒谬性进行权衡。多年来我一直主张,人们在指代白人或欧洲人时应停止使用“高加索人”一词,因为以这种方式使用该词导致了荒谬但常见的语义混乱,例如下面的对话:

****格鲁吉亚人属于哪个种族***? - 如果你是格鲁吉亚人或亚美尼亚人,去其他国家,人们很难相信你是白人,每个人都认为你不是拉丁裔就是混血儿,所以我想知道格鲁吉亚人和亚美尼亚人属于什么种族?[其中一个答案]

随着越来越多的人四处迁移并在不同地点定居,通过区域来“种族”识别人们变得越来越困难。如果是几百年前,我可能会说是高加索人……但随着时间的推移,中东人似乎更合适……

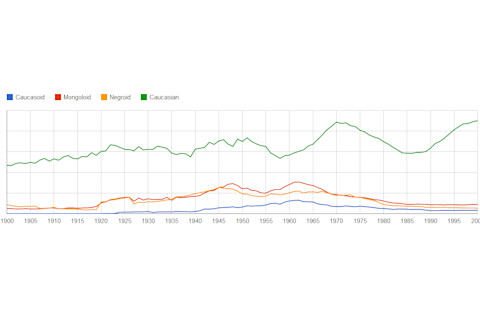

显然,与几百年前不同,格鲁吉亚人不再居住在高加索山脉。他们也不再是西亚欧亚人口的原型。我不会进行那些关于格鲁吉亚人是否真的是白人的无聊讨论,尽管任何相信这种说法读者都被邀请在未来将斯大林称为苏联唯一的有色人种国家元首。我主要关注现代美国对该术语的使用,它有两方面的问题:- 用高加索人来指代欧洲白人及其后代,这就像把所有东亚人都称为“中国人”一样荒谬。实际上,有真正的高加索人,他们不再是世界偏远角落的异域民族。如果我们能避免那些智力较低的人在未来纠结格鲁吉亚人是高加索人还是中东人(不是逻辑意义上的“或”,而是口语中排他性的“二选一”)这种对现实本质的常见攻击行为,那将是件好事。- 将“高加索人”替换为“白人”也是出于某种原因而采取的一种奇怪的政治正确和自命不凡的方式。具有讽刺意味的是,那些自命不凡地使用“高加索人”一词的人,只不过是表明他们对实质上荒谬的社会习俗的平庸顺从,而他们缺乏反思这些习俗的能力或意愿。翻阅《纽约时报》的档案,很明显“高加索人”一词已越来越成为“白人”的替代词,尤其是在苏联解体和更早的斯大林逝世之后。我想这又是一个案例,表明该报在超越纯粹描述和报道时,暴露了其实质性的肤浅。果然,Google Ngrams也证实了我的猜测,即“高加索人”一词的使用率正在上升。虽然旧的种族术语“高加索人种”(Caucasoid)、“蒙古人种”(Mongoloid)和“尼格罗人种”(Negroid)在过去一代的使用频率有所下降,但“高加索人”(Caucasian)自20世纪80年代以来经历了复兴:

最后,我的个人经验是

人类群体遗传学家除了在谈论亚美尼亚人、格鲁吉亚人和其他高加索民族时,从不使用“高加索人”一词,而生物医学遗传学家则以其错误且自命不凡的方式使用“高加索人”一词。

我并不认为这是因为群体遗传学家比生物医学研究人员不那么自命不凡(恰恰相反!)。相反,群体遗传学家倾向于深入思考群体……因此该术语的肤浅性变得显而易见。其次,在美国,生物医学研究被包裹在如此多的监管官僚体系中,因此表格上“高加索人”的普遍使用导致该术语自然而然地传播开来,我对此并不感到惊讶。例如,我知道一些生物医学研究项目使用了美国人口普查的标准种族术语,并报告了不足为奇的结果,即“亚洲人”类别用处不大,因为它将南亚人和东亚人聚合在一起,而这两者在基因上并不十分接近。考虑到在旨在生物医学的病例对照全基因组关联项目中,群体分层是多么重要的问题,文化建构(荒谬地介入科学论述)的力量让我感到沮丧,或者不幸的是,这是意料之中的。无论如何,愤怒和严厉谴责似乎是解决这些模糊现实的迷因的唯一长期解决方案。