艾伦·纳塔波夫回忆说,一天凌晨两点,我意识到自己是唯一一个愿意将这个问题解决到底的人。那是上世纪70年代末的一个早晨。那时和现在一样,物理学家纳塔波夫白天都在麻省理工学院人车实验室做研究,调查人脑如何对加速、失重漂浮以及当代交通的其他困扰做出反应。但他深夜研究的这个问题涉及更宏大、更深远的问题。他正在思考我们国家能否像我们所知的那样生存下去。

在纳塔波夫顿悟不久前,国会曾濒临废除选举人团的边缘,这是一个在世界任何地方都无与伦比的制度。这个由所有投票者选出的普通公民群体,反过来选举国家的总统和副总统。尽管选举人团仍然存在,但纳塔波夫担心,不久的将来,好心的改革者可能会再次试图摧毁它。他认为,防止这种悲剧的唯一方法是让人们理解我们独特、迂回的投票程序的真实但隐藏的价值。他必须深入探究基本原则。他必须给他们一个数学解释,说明我们为什么需要选举人团。

纳塔波夫自愿承担的这项工作耗费了他二十多年的时间。但现在《公共选择》杂志即将发表他那篇开创性的文章,他终于可以稍微放松一下了;他甚至可能会去度假。除了这篇非技术性的文章(其中省略了数学部分)之外,他还提出了一个形式定理,他声称这个定理证明了为什么我们复杂的选举制度明显优于简单的直接选举。此外,他补充说,如果没有这个系统中的这个古怪的“小故障”,我们的民主可能在很久以前就已经分裂成相互争斗的派系了。

本月,我们中的许多人正在扮演我们在那场困扰了纳塔波夫如此之久的戏剧中被分配的角色。表面上,通过在11月5日投票,我们正在选择下一任美国总统。然而,在显而易见的获胜者庆祝胜利九周后,国会将计算的不是我们的选票,而是538位选举人的选票,这些选票按比例分配给各州。每个州拥有的选举人票数与其在国会中的席位数相同——加利福尼亚州有54票,纽约州有33票,人口最少的七个州各有3票;哥伦比亚特区也有3票。这538张选票实际上选举了总统。而且投下这些选票的选举人并不总是选择普选票获胜者。1888年,一个典型的例子,格罗弗·克利夫兰获得了48.6%的普选票,而本杰明·哈里森获得了47.9%。克利夫兰以100,456票获胜。但选举人却压倒性地选择了哈里森(233比168)。他们并非恶意行事。根据《宪法》规定的规则,哈里森是获胜者。

有些反转更加复杂。1824年,安德鲁·杰克逊以更多的普选票和更多的选举人票(99比84)击败了对手约翰·昆西·亚当斯,但仍然输掉了选举,因为他没有赢得多数选举人票(78票投给了其他候选人)。当这种情况发生时,众议院会选择获胜者。1876年,塞缪尔·J·蒂尔登以一票选举人票输给了拉瑟福德·B·海斯,尽管他获得了50.9%的普选票,而海斯获得了47.9%;一个特别委员会将20张有争议的选举人票判给了海斯。我们也有过一些著名的险胜。1960年,约翰·F·肯尼迪在普选中以49.7%对49.5%的微弱优势险胜理查德·尼克松,这一差距比克利夫兰对哈里森的差距还要小。但等等:尼克松赢得了更多的州(尼克松26个,肯尼迪及其他人24个)。但不,肯尼迪赢得了更大的州,继续赢得了选举人投票,303比219。这一次,我们人民没有出局。普选票获胜者成为了总统。

显然,在美国总统大选中,不到最后关头,一切都未定。在全国性大选中输掉普选票的候选人,仍然可以通过在较小的选举人团中获得更多分数而获胜。但这难道不是不民主的吗?难道数百名默默无闻的选举人,由那些戴着假发、拥有财产的人强加给新共和国,却被允许推翻人民的选择,这难道不是某种错误吗?

到1969年,国会开始这样认为。在尼克松以不到1%的普选票优势击败休伯特·汉弗莱之后,现代赢家被剥夺总统职位的可能性对众议院来说变得如此令人反感,以至于它批准了一项废除选举人团的宪法修正案。美国律师协会支持此举,称我们当前的选举制度“古老、不民主、复杂、模糊、间接且危险”。在参议院,这项修正案也得到了广泛支持。通过直接普选选举总统,还有什么能比这更简单、更公平呢?在接下来的几年里,这个问题失去了动力,但吉米·卡特在1976年险胜杰拉尔德·福特使其重新活跃起来。根据各项民意调查,女选民联盟、许多政治学家和绝大多数美国公民都同意应该废除选举人团。然而,1977年,在那些反对修正案作证的人中,有一位自称是来自马萨诸塞州的“政治无名小卒”:艾伦·纳塔波夫。

现在翻阅《国会记录》,纳塔波夫笑了。“我的证词影响微乎其微,”他说。他当时还没有证明他的定理,他提出的数学论证被编辑成了一个模糊的意译,省略了他一些最重要的论点。当然,选举人团幸存下来了,但这并非因为纳塔波夫的任何言论。经过十年的零星辩论和4,395页的证词,该法案在参议院夭折了。它获得了多数支持,但没有达到通过所需的2/3多数。

然而,一旦另一位普选获胜者未能获得赢得胜利所需的270张选举人票,这个问题很可能会再次燃起。纳塔波夫说:“原始投票,即通过普选选举总统,深植于美国人的心理中。” “它自安德鲁·杰克逊最终赢得总统职位以来就一直存在——根据153,544名原始的、沮丧的选民的说法,他本应早四年获胜。我的定理,”纳塔波夫承认,“与我们时代的普遍看法相悖。所有人都错了。所有人。因为我们被错误地教导了。”

纳塔波夫也包括在内。一个在布朗克斯长大,在街上打球,并在纽约市公立学校上学的孩子,怎么会不接受这种普遍的观念呢?纳塔波夫后来在伯克利大学学习粒子物理。后来,在麻省理工学院,他改变了研究领域,但没有改变他对原始、大众民主的信仰。直到上世纪60年代的一天,他在《生活》杂志上看到一篇文章改变了他的想法。文章引用政治专家的观点,称选举人团剥夺了选民的权力。但这些专家使用的数学似乎过于简单,不足以支持他们的结论。纳塔波夫深入研究了数学,很快就得出了相反的结论。他确信,我们的选举制度几乎总是增加了选民的权力。专家们没有考虑足够多的情况;他们只关注了全国各地两名候选人势均力敌、极其接近的选举。实际选举几乎从不如此势均力敌。有些州明显倾向于某一位候选人,而各州个人投票权的变化方式被改革者的论点所忽视了。

纳塔波夫对真实选举的细节研究得越多,他发现与美国另一个在民众中激起强烈情感的制度之间的相似之处就越多。他认为,支配我们选举制度的逻辑,也适用于许多体育项目——而美国人凭直觉理解这些。例如,在棒球世界大赛中,总得分最多的球队就像获得最多选票的候选人。但要成为冠军,那支球队必须赢得最多的比赛。1960年,在世界大赛中,比赛的紧张程度与当年肯尼迪和尼克松之间的总统大选不相上下,纽约洋基队,拥有米奇·曼特尔、罗杰·马里斯和比尔·穆斯·斯科伦等强大的重炮组合,总得分是匹兹堡海盗队的两倍多,55比27。然而,洋基队以三比四输掉了系列赛。即使是在洋基体育场阴影下长大的纳塔波夫也承认,匹兹堡队理应获胜。“没有人会说这不公平,”他说。

跑垒得分必须以赢得比赛的方式组合起来,就像普选票必须以赢得州的方式组合起来一样。洋基队赢了三场大胜(16-3、10-0、12-0),但他们在其他四场势均力敌的比赛中未能获得所需的跑垒得分。纳塔波夫继续说道,这正是克利夫兰在1888年输掉系列赛的原因。格罗弗·克利夫兰。他以微弱劣势输掉了五个最大的州,尽管他以较大优势赢得了当时人口稀少的得克萨斯州。所以他得了更多的分,但他输掉了五个大州。那也是公平的。在体育运动中,我们接受一个真正的冠军应该比1960年的洋基队更稳定。一个冠军应该能够通过一切可用手段——触击、盗垒、精彩的投球、场上令人眼花缭乱的表演——赢得至少一些艰难、势均力敌的比赛,而不仅仅是对阵二流投手时打出本垒打。同样道理,一位合格的总统候选人应该在全国范围内拥有广泛的吸引力,而不仅仅是在单一问题上对孤立的选民群体表现强劲。

纳塔波夫认为,专家、学者、深思熟虑者可能在选举改革上犯错,但九岁的孩子却能向火星人解释为什么洋基队在1960年输了,以及为什么这是正确的。两者都具有相同的潜在抽象原则。

这些见解来得很快,但纳塔波夫花了许多年才设计出他的形式数学证明。他的起点是投票权的概念。他认为,在公平的选举中,每个选民的权力归结为这一点:一个人的投票能够改变全国大选结果的概率是多少?概率越高,每个选民掌握的权力就越大。为了计算这些概率,纳塔波夫设计了他自己的全国选民模型——他认为,这是一个比他所引用的专家们一直使用的模型更现实的模型。他发现,几乎总是,当通过地区(如州)进行投票时,个人投票权高于在一个大的直接选举中集中投票时。换句话说,你的那一票更有可能决定你所在州的选举结果,而你所在州随后将决定选举人团的选举结果,而不是你的投票将决定全国直接选举的结果。因此,纳塔波夫发现,在当前的选举制度下,选民拥有更大的权力。

只要每个选民拥有平等的权力,又何必担心一票能如此轻易地改变选举结果呢?一人一票——这就是一个简单直接的选举中每个人需要知道的全部数学知识。纳塔波夫同意选民应该拥有平等的权力。他说,这个想法是给予每个选民尽可能大的国家投票权的平等份额。这里有一个平等投票权的经典例子:在暴政下,每个人的权力都等于零。显然,仅仅平等是不够的。在民主制度中,随着个人投票权的增加,他们对暴政的抵抗力也随之增强。

詹姆斯·麦迪逊,我们国家选举人团的主要设计者,希望保护每个公民免受民主国家中产生的最阴险的暴政:同胞们联合起来形成主导集团的集体力量。正如麦迪逊在《联邦党人文集》(第十篇)中所解释的,一个精心构建的联邦,首先必须打破和控制派系的暴力,尤其是……专横多数的超强力量。在任何民主国家中,多数人的权力都威胁着少数人。它威胁着他们的权利、财产,有时甚至威胁着他们的生命。

一个精心设计的选举制度可能包含阻碍专横多数的障碍。但直接的全国投票却没有。在原始投票下,候选人有充分的动机只争取最大的集团——比如说,南斯拉夫的塞族人。如果一个塞族政党赢得全国权力,少数民族就没有希望将他们赶下台;49%永远无法击败51%。知道这一点,多数人就可以为所欲为(缺乏其他有效的制衡)。但在分区选举中,没有人能在不赢得大量地区或州的情况下成为总统——比如说,以下三个中的两个:塞尔维亚、波斯尼亚和克罗地亚。因此,候选人有动机在至少一些这些州争取非塞族选票,并缓和极端立场——简而言之,使选举对失败者来说风险更小。结果,正如乔治·华莱士常说的,可能常常是两个主要候选人之间没有一毛钱区别的竞争,他认为这是我们制度的一个弱点,但其他人则认为这是我们制度的一个优点。

开国元勋们并非投票权方面的专家。许多人之所以想要一个选举人团,仅仅是因为他们不信任暴民。他们认为,庞大的选民群体容易受到激情、谣言和骚乱的影响。选举人本应更审慎地考虑每位候选人的优点,而不是盲目追随民意。当然,现在,无论谁在一个州赢得普选票,都会自动获得该州的所有选举人票(缅因州除外,该州会分割其选举人票)。纳塔波夫说,我们不再需要活生生的人来投选举人票。这部分制度确实是古老的。但他坚持认为,它作为一种将一场全国性大选转化为51场较小选举的公式,运作得非常出色,在这些较小选举中, individual voters have more clout。麦迪逊制通过要求候选人在赢得国家之前先赢得各州,迫使多数人获得少数人的同意,制约了派系的暴力,并使国家保持团结。纳塔波夫说:“我们无意中发现了一些并非人人都能欣赏的东西。人们应该在决定改变它之前理解它。”

这就是为什么,几十年前的一个深夜,纳塔波夫在最少的宣传下,自封为美国最不受欢迎的机构之一的非官方数学家。

纳塔波夫意识到,有两个变量深刻影响着每个公民的投票权。一个是选民规模,这是政治学家已经认识到的一个因素。另一个是竞争的激烈程度,大多数专家没有考虑到这一点。

规模效应显而易见。在更大的票池中,你的投票影响力更小:这就像更大桶中的一滴水,更不可能改变选举结果。然而,在一个荒谬的小国,比如说只有三位选民,你的投票将具有巨大的影响力。选举将有50%的概率取决于你的选票。举个简单的例子,假设只有两位候选人A和B参选,每次投票都像随机抛硬币,有50%的可能性投给任何一方。在你这个只有三个选民的国家,有50%的概率另外两位选民会分裂投票,一人投A,一人投B,因此有50%的概率你的那一票将决定选举。当然,也有25%的概率两人都投A,25%的概率两人都投B,使你的投票变得不重要。但这种潜在的打破僵局的权力使所有选民处于强势地位;候选人会给予你们每个人很多尊重。

随着国家变大,每个公民的投票权都会缩小。当纳塔波夫计算投票权——即一票改变选举结果的概率时——他实际上是在计算国家其他选民僵持不下的概率。如果你是五人制国家的一部分,其他四位选民必须分裂投票——两人投A,两人投B——你的投票才能改变选举结果。这种情况发生的概率是3/8,即37.5%。 (其他可能性是三票投A一票投B,概率为25%;三票投B一票投A,也是25%;四票投A,6.25%;四票投B,6.25%。) 随着国家规模的增大,个人投票权继续下降,大致与规模的平方根成反比。例如,在135名公民中,其他人分票并使你的投票变得毫无意义的方式太多了——比如说,66票投A,68票投B——以至于僵局的概率下降到6.9%。在1960年总统竞选中,这是有史以来最接近的一次,超过6800万选民参加了投票。僵局本应是肯尼迪获得34,167,371票,尼克松获得相同票数(不包括其他参选者)。然而,肯尼迪以34,227,096票险胜尼克松的34,107,646票。你用一票来左右一场现代美国选举,就好比试图用铅笔尖来平衡铅笔一样。在一次典型的大型选举中,个人或小团体选民在原始票数胜利中发挥关键作用的机会很小,因此他们与未来的总统讨价还价的权力也很小。

那么,这个历史例子是否说明了选举人团如何弥补我们个人的微不足道?肯尼迪或尼克松的每一票难道不比普选票数所暗示的更重要吗,因为它通过选举人团进行了筛选?如果在一个或两个关键州有几千张选票改变了……?实际上,不——如果专家的假设是真的。如果每一票都像那些理论家们所钟爱的完美平衡的硬币一样,那么分区投票永远不会增加投票权。它实际上是一个无用的复杂化;它会略微降低个人权力。你可以在一个小型选民群体中看到这一点。如果你将一个九人国家分成三个州,每个州有三个选民,每次投票都是完全随机的,那么你所在州陷入僵局的概率是50%。你的投票将决定你所在州的选举结果。除此之外,另外两个州也必须陷入僵局,一个支持A,一个支持B,才能使你所在州的选举结果对国家具有决定性意义。这种情况发生的概率也是50%。因此,整个选举取决于你投票的复合概率是25%。另一方面,在一个简单的直接选举中,其他八个选民组成的全国性选民群体必须四对四分裂,才能使你的投票具有决定性意义。这种情况发生的概率是27.3%(35/128),这使得你在直接选举中拥有更大的权力。分区投票对这个九人国家没有帮助,在竞争完全均衡的情况下,它对任何规模的选民群体都没有帮助。

因此,那些想要改革我们制度的专家是正确的,但前提是你接受他们一个大的假设。如果每个人都走进投票亭,抛硬币来决定两个同样吸引人的候选人,特威德尔迪和特威德尔达姆,那么选举人团确实剥夺了选民的权力。但纳塔波夫反驳说,这是一个不准确的模型。他们本想根据一个狭隘的发现来修改宪法。

纳塔波夫决定进一步推进分析,尽管随着他摒弃了方便的简化假设,数学变得更加困难。他想知道,当选民不再像理想的完美硬币那样行事,而是开始偏向某一位候选人时,会发生什么。他立刻发现,每个人的投票权都在缩小,因为选民僵持的概率降低了。全国计票结果更有可能出现一边倒的情况,就像一枚头重脚轻的硬币更有可能出现,比如60个正面和40个反面,而不是50对50。

对某位候选人的一般偏好就像赌博中的赌场优势。纳塔波夫说,如果候选人A在每张选票上都有1%的优势,那么在10万张选票中,他几乎肯定会赢。这对个体选民来说是坏事,因为他们的选票对结果没有任何影响。领先的候选人变成了“庄家”。

当然,你可能会反驳说,选民并不是真正的轮盘赌。当你走进投票站时,你很可能已经决定了要投票给哪位候选人。如果是A,你转而投票给B的概率不是45%,更像是0%。同样,如果你姐夫是B的坚定支持者,他实际投票给B的概率接近100%,而不是45%。尽管许多人纠结于纳塔波夫论证的这一部分,但理解起来并不难。想象一下,你根本不是一个人,而是一个投票站。当有人进来投票时,你不知道那张票会投给A还是B。这位选民可能很久以前就拿定了主意,但在她实际拉下投票杆之前,你不会知道她选择了谁。你只知道,在你今天统计的选票中,大约55%会投给A,大约45%会投给B。同样,轮盘的旋转也并非真正随机。物理定律、球的形状、空气中的气流以及其他因素都会决定球落在哪里。但赌徒无法计算这些因素,就像投票站无法知道个体选民会选择哪位候选人一样。

纳塔波夫说,在一个拥有135名公民的国家,在势均力敌的竞争中,一个人改变选举结果的概率是6.9%。但如果选民对候选人A的偏好跃升至,比如说,55%,那么僵局的概率,以及你的那一票改变选举结果的概率,将下降到0.4%以下,这是一个巨大的跌幅。如果候选人A领先61%,那么一票发挥作用的概率将骤降至0.024%。而且它会随着候选人A的不断领先而下降得越来越快。

下一步是关键。纳塔波夫发现,一边倒的偏好效应远比规模效应重要。请记住,在势均力敌的竞争中,投票权会随着选民人数的增加而缩小。但选民人数1%或2%的变化本身对个体选民影响不大。然而,当一位候选人相对于另一位获得优势时,1%或2%的变化可以对每个人的投票权产生巨大影响,从而降低候选人让失败者满意的动机。而且选民人数越多,候选人的领先优势就越明显,就像赌场优势一样。

有些人从日常经验中就明白这一点。例如,如果你在赌场赌博,你最好尽量缩短你的赌局;玩得越久,你击败庄家赔率并持平(更不用说赢了)的可能性就越小。同样道理,如果你正在抛掷一枚不平衡的硬币,却想得到同样数量的正面和反面(僵局),你最好保持抛掷硬币的次数较少;你用不平衡的硬币尝试得越久,平均法则就越不利于50-50的结果。而且如果你在不平衡的选举中投票,你最好保持选民规模尽可能小。纳塔波夫说,如果平均法则占据优势,它就会长期显现出来。因此,如果你是一名选民,就不要允许任何非常大的选举。除非竞争完全公平,否则你希望保持选举规模小。开国元勋们在无意中做到了这一点,他们将全国选举分成了较小的、州规模的竞争。

因此,即使在理想的、完全势均力敌的竞争中,全国各地的选民行为相同,分区投票也无济于事,但纳塔波夫发现,在现实的、不平衡的竞争中,它确实有帮助。体育迷们再次模糊地理解了潜在的原则。在冠军系列赛中,当一支球队必须赢得更多比赛而不仅仅是得分更多时,竞争会变得更加平等,劣势方有更好的机会。同样,在竞争50个州时,领先的候选人有更多的方式输掉比赛,而不是在一次大规模、直接的全国选举中——选票有更多的方式集中在无关紧要的“大胜”中,就像世界大赛或斯坦利杯季后赛的七场比赛中跑垒得分或进球有更多的方式集中一样。在一场大规模、直接的全国竞争中,这些集中无关紧要。

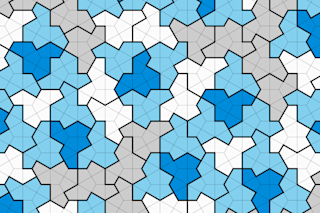

纳塔波夫发现,分区帮助的程度取决于竞争的激烈程度。以我们拥有135个公民的模型国家为例,假设它被分成三个州,每个州有45名公民。当竞争势均力敌时,当然,没有任何分区方案有帮助:在直接选举中,投票权从6.9%开始,而在分区选举中则是6.0%。但当候选人A以54.5%的领先优势领先时,无论国家是否使用分区,个人投票权大致相同。而且随着竞争变得更加一边倒,在直接投票的国家中,投票权缩小的速度比在分区国家中要快。如果候选人A获得了61.1%的选民偏好,那么分区国家的选民拥有的权力是直接投票国家选民的两倍。如果A的份额达到64.8%,分区国家的选民拥有的权力是四倍,依此类推。随着竞争变得更加一边倒,分区相对于直接投票的优势会迅速增长。

纳塔波夫现在得出了一个两部分的结论。分区投票方案既可以减少个人投票权,也可以增加个人投票权,这取决于每个选民投掷的“硬币”偏向程度。他发现交叉点很有趣。对于一个拥有135人的国家,这个点正好在两位候选人之间55-45%的选民偏好分裂处。在任何比这更接近的竞争中,选民在简单的直接选举中拥有更大的权力。在任何比这更不平衡的竞争中,他们通过分区投票会更好。纳塔波夫想知道,随着选民规模的变化,这个交叉点会如何移动?

对于非常小的选民群体——比如九个人——他发现,候选人之间的差距必须非常大,至少达到66.6%对33.3%,分区才会有帮助。这就是为什么原始投票在选民群体很小的城镇会议上效果很好。随着选民人数的增加,交叉点会更接近50-50。对于一个拥有135人的国家,在任何比55-45更不平衡的竞争中,选民通过分区投票会更好。对于一个拥有数百万选民的国家,候选人之间的差距必须微乎其微,分区才不起作用。在大型国家和不平衡竞争的现实世界中,当选民建立分区制的麦迪逊式选举制度时,他们的选票通常会发挥更大的作用——而且通常会大得多。

现在,试着想象一下睡眼惺忪的纳塔波夫逐个案例地进行数学计算。他发现,随着选民规模的变化,随着竞争变得或多或少一边倒,或者随着分区方式的变化(在他最偏爱的135人国家中,你可以有3个州,每个州45名公民;45个州,每个州3名公民——甚至5个州20名公民和7个州5名公民),会发生什么。所有这些都会影响投票权。纳塔波夫的定理现在涵盖了所有情况。他总结道,这个定理本质上是说,在任何大型选举中,你进行分区投票都会更好,除非全国所有选民都一样,并且在候选人A和B之间保持非常接近的平衡。在这种非常特殊的情况下,在我们的选举中很少发生,甚至从未发生过,进行一次简单的全国选举会更好。

纳塔波夫终于满意地回答了困扰他几十年的问题。但我们的选区应该有多大、什么形状、由什么组成呢?像所有深入研究选举政治的人一样,纳塔波夫可以看到,实际的历史上的美国并不是一个完美的选区国家。例如,各州的规模差异巨大。纳塔波夫可以解出他的方程,找出用于全国选举的理想选区规模,假设每张选票,就像抛硬币一样,是统计上独立的——但答案取决于选举的接近程度。选区可以都是相同的规模,但前提是对某个候选人的偏好在全国各地都相同。一般来说,竞争越不平衡,每个选区或州的规模就需要越小,才能给个体选民提供最佳的局部僵局机会。因此,在势均力敌的选举中,大州的选民将拥有更大的权力;在不平衡的选举中,小州的选民将拥有更大的权力。由于有些竞选势均力敌,而另一些则成为压倒性胜利,即使各州规模相同,我们也可能永远无法为任何特定选举拥有一个理想的选区国家。

理想情况下,任何集团都不应该主导任何选区。单凭这一点,很可能使得50个州组成的网格比(比如说)435个国会选区更接近选举人投票的理想状态。例如,在以黑人为主的选区中,如果该选区的黑人倾向于抱团投票,那么任何一个白人或黑人的选票都不太可能改变结果。如果分区方案在黑人和白人之间取得更紧密的平衡,这些黑人和白人选民将在全国范围内拥有更大的权力。因此,纳塔波夫说,即使是为了提升某个全国性少数群体的权力而进行的不公正划分选区,也可能适得其反。不公正划分的选区可能会为这个少数群体在国会中保证一个席位,但如果(比如说)来自三个不同选区的代表将他们的选票视为可能左右选举结果的因素,这些选民实际上可能在国会中没有席位的情况下拥有更大的全国性谈判权力。无论如何,纳塔波夫说,分区投票的目的是减少集团对选举结果的死死控制。他说,这是一个无党派的提议。其目的是确保一个选区内的所有选票都具有影响力。理想情况下,任何一个政党、种族、民族或其他集团,无论是全国性的大集团还是小集团,都不会主导任何一个选区——目前这些选区恰好是50个州加上华盛顿特区。

纳塔波夫承认,麦迪逊式的制度确实包含一个细微的、不可避免的悖论。如果我们利用分区来提高个人投票权,偶尔会发生选举异常——像哈里森这样的失败者会险胜一个稍微更受欢迎的克利夫兰。他认为这些异常以及更频繁的险胜,并非缺陷,而是系统正在发挥作用的标志。它通过保留少数选票在某个选区可能扭转选举结果的威胁,来保护个人投票权。他说,我们被其次要的缺点蒙蔽了。所发生的一切只是票数较少的人暂时当选。而未发生的事情可能远比这重要。1888年,获胜的共和党人没有通过监禁或杀害民主党人来庆祝,民主党人也没有觉得哈里森如此不可容忍以至于拿起武器。克利夫兰四年后再次回来赢得选举,在与之前相同的规则下击败了哈里森。共和国幸存了下来。

纳塔波夫归因于我们选举人团的另一个好处似乎几乎是美学上的。和往常一样,在体育运动中更容易欣赏。1960年,在更简单的规则下,洋基队可能已经成为冠军。例如,如果没有世界大赛,而只有预定的154场常规赛,只有一个由16支球队组成的庞大棒球国家,而不是两个独立的联盟,他们可能会赢。全年赢得最多比赛的球队将在10月直接领取奖品。然而,实际发生的情况是。在系列赛第七场第九局时,洋基队和海盗队打成了平局——最终的僵局。每支球队都赢了三场比赛。洋基队在第七场大部分时间都保持领先,但匹兹堡队在第八局,在洋基队的一次失误后,以9-7领先,令所有人震惊,他们打进了五分。当然,他们无法保持领先。洋基队在第九局上半又得了两分,将比分追成9-9。

然后,在第九局下半,比尔·马泽罗斯基,一个力量不大的普通击球手,为匹兹堡站上打击区。他似乎只是一个替补——直到他的高飞球刚好越过左外野墙。绕过二垒,快到本垒时,马泽罗斯基高兴得跳起来,匹兹堡球迷们从座位上蜂拥而出,冲向本垒与他会合。洋基队终于倒下了。他们当时在民意调查中领先,票数堆积如山,直到一个球员的最后一次挥棒彻底扭转了整个赛季。纳塔波夫说:“所有人都认为那是有史以来最辉煌的世界大赛之一。” “以任何其他方式进行,都会彻底摧毁所有体育运动所必需的竞争程度和兴奋感。”