在科罗拉多落基山脉一个阳光明媚的冬日早晨,一位穿着宽大高筒靴的年轻女子悄悄走到冰封的普德河(Cache la Poudre River)上一处开阔的水域。海瑟·斯托特布姆(Heather Storteboom),这位25岁的科罗拉多州立大学研究生,正在寻找一种看不见的杀手的线索。斯托特布姆戴上乳胶手套,伸过冰冷的河岸,用一个无菌塑料罐盛满水。然后,她把罐子放在一边,把穿着橡胶靴的腿伸进河里。“啊,没有漏水,”她站直身子说。她拿出一把干净的泥铲,试图收集一些河底沉积物;在湍急的水流中,她尝试了六次才装满那个小瓶子,她将把它带回她的导师、环境工程师艾米·普鲁登(Amy Pruden)的DNA实验室。当斯托特布姆收拾东西准备离开时,一位好奇的徒步旅行者走过来。“你收集了什么?”他问。“抗生素耐药基因,”她回答。

斯托特布姆和普鲁登正处于一项国际法医调查的前沿,这项调查涉及一种潜在的巨大新健康威胁:DNA污染。具体来说,研究人员正在寻找流氓遗传物质的片段,这些片段将恼人的细菌转化为无法阻挡的超级细菌,对许多或所有现代抗生素免疫。在过去60年中,抗生素耐药基因在常规感染我们身体的微生物中从罕见到普遍。新出现的耐药菌株已导致美国每年约9万例潜在致命感染,高于汽车和凶杀死亡人数的总和。

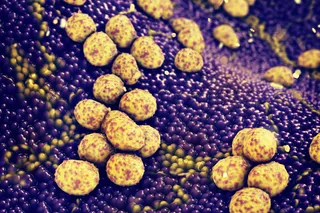

在这些新出现的病原体中,最令人恐惧的是侵袭性MRSA,即耐甲氧西林金黄色葡萄球菌。最近,MRSA在公立学校的爆发成为头条新闻,但这只是冰山一角。研究人员估计,侵袭性MRSA每年导致超过1.8万美国人死亡,高于艾滋病,而且这个问题正在迅速增长。1974年,MRSA仅占葡萄球菌感染的2%;在过去几年中,这一数字已接近65%。大多数报告的葡萄球菌感染源于我们充斥着抗生素的医院和疗养院中产生和繁殖的MRSA。但现在约有15%涉及在普通社区中出现的菌株。

引起担忧的不仅仅是MRSA;抗生素耐药性普遍正在惊人地蔓延。2003年对健康幼儿园儿童口腔的一项研究发现,97%的儿童体内携带的细菌含有对六种测试抗生素中四种具有耐药性的基因。总而言之,耐药微生物约占儿童口腔细菌的15%,尽管这些儿童在过去三个月内均未服用抗生素。在60年前、抗生素广泛使用之前采集的人体组织和体液样本中,此类耐药基因是罕见或不存在的。

在某种程度上,现代医学正在为其自身的成功付出代价。“抗生素可能是数十亿年来地球上见过的最强大的进化力量,”塔夫茨大学微生物学家斯图尔特·利维(Stuart Levy)说,他是《抗生素悖论:抗生素滥用如何摧毁其治疗能力》一书的作者。就其性质而言,抗生素通过方便地消除易感竞争者,支持任何能够摆脱其影响的细菌的崛起。

但药物耐药性细菌基因的快速增长不仅仅源于幸运的突变,利维补充道。这些基因的绝大多数表现出只有经过数百万年才能实现的复杂性。这些基因并非在每个物种中重新出现,而是通过微生物的“性滥交”方式传播。细菌不仅在同类之间交换基因,而且在广泛不同的物种之间也交换基因,利维解释道。细菌甚至可以从死去的同伴溢出到环境中的裸露DNA中获取基因。

结果是一个具有全球影响的微生物武器走私网络。在过去的50年里,几乎所有已知的致病细菌都获得了生存基因,以对抗曾经对其有效的某些或所有药物。对耐万古霉素肠球菌菌株的分析显示,这种可能致命的细菌已经侵入了许多医院,其基因组的四分之一以上——包括几乎所有阻碍抗生素的基因——都由外源DNA组成。美国医疗中心最新的祸害之一,一种超强毒性且多重耐药菌株的鲍曼不动杆菌,也似乎是通过与其他物种的基因交换获得了大部分耐药性。

那么,这些狡猾的DNA到底是从哪里来的呢?最终的来源可能就在我们脚下的泥土中。

在过去的十年里,格里·赖特一直在试图理解药物耐药性的兴起,他通过梳理世界上最丰富的天然耐药性DNA来源:一块泥土。作为麦克马斯特大学汉密尔顿(安大略省)抗生素研究中心的主管,赖特拥有一个药物设计师可能想要的最先进的实验室,包括一个价值1500万美元的高速筛选设施,用于同时测试针对数百个细菌靶点的潜在药物。然而他说,与他在土壤细菌中发现的优雅抗生素制造能力相比,他的技术相形见绌。我们药房货架上绝大多数的抗生素——从四环素等老牌药物到万古霉素、最近的达托霉素等最后一道防线抗生素——都来源于土壤微生物。

生物学家认为,土壤生物制造抗生素是为了击退微生物竞争并建立自己的领地,赖特说,尽管这些化学物质也可能具有其他鲜为人知的功能。无论如何,赖特和他的学生开始梳理链霉菌等土壤微生物的DNA,以更好地了解它们令人印象深刻的抗生素制造能力。在此过程中,研究人员偶然发现了三个耐药基因,这些基因嵌入在玩具链霉菌(Streptomyces toyocaensis)用于生产替考拉宁抗生素的DNA中。虽然赖特对这种细菌携带此类基因作为其自身武器的解毒剂并不感到惊讶,但他震惊地发现,这些解毒基因与美国和欧洲医院的祸害——耐万古霉素肠球菌(VRE)中的耐药基因几乎完全相同。

“然而,它们就存在于一种土壤生物中,与VRE基因组中的排列方式完全相同,”赖特说。“这确实让我们恍然大悟。如果我们在15年前,当万古霉素广泛使用时,就进行这项实验,我们也许就能准确了解哪种耐药机制会随着药物进入我们的诊所和医院。”即使没有其他,这种预知也可能让医生为万古霉素广泛处方后不久将不可避免地遇到的耐药性做好准备。

图片由美国农业部提供

赖特想知道一铲土中还能发现什么。于是他把塑料袋分发给休假的学生,让他们带回土壤样本。两年时间,他的实验室积累了一个遍布整个大陆的样本集合。甚至包括赖特哥哥从北安大略-马尼托巴边境寄来的融化了的冻土切片,他是一名省级警察。

到2005年,赖特的团队已经梳理了近500种链霉菌菌株和物种的基因,其中许多以前从未被识别过。每一个都被证明对多种抗生素具有耐药性,而不仅仅是它们自己的特征化学物质。平均而言,每一种都能中和七到八种药物,许多还能抵御14或15种。总的来说,研究人员发现对他们测试的21种抗生素中的每一种都存在耐药性,包括凯泰克(Ketek)和泽沃克斯(Zyvox)这两种新型合成药物。

“这些基因显然没有直接从链霉菌跳到致病菌中,”赖特说。他注意到从土壤微生物中提取的耐药基因与致病菌中的“分身”之间存在细微差异。就像传话游戏一样,每次基因从一个微生物传递到另一个微生物时,都会产生细微的差异,反映出其新宿主的DNA“方言”。困扰医生的耐药基因显然在从土壤传播到重症患者的过程中,经过了许多中间环节。

赖特怀疑,商业牲畜养殖场的抗生素充斥环境是这种传播的主要场所。“这些养殖场下面的土壤中含有编码耐药性的基因,”他说,“而且我们知道动物摄入的大部分抗生素都会完整地排出体外。”换句话说,抗生素助长了动物肠道和它们蹄下的泥土中耐药细菌的滋生,提供了充分的交叉污染机会。

伊利诺伊大学微生物学家罗德里克·麦基在2001年的一项研究中记录了这种流动。当他在猪场下游的地下水中寻找四环素耐药基因时,他还在当地的土壤生物(如微杆菌和假单胞菌)中发现了这些基因,而这些生物通常不含这些基因。从那时起,麦基发现,使用抗生素的传统猪场周围的土壤细菌携带的耐药基因比有机农场周围的相同细菌多100到1000倍。

没有人知道自由漂浮的DNA能在水中持续多久。

“这些动物养殖场是真正的热点,”他说。“这些基因的浓度和强度都达到了发红的程度。”也许更令人担忧的是,麦基从他最深的测试井中提取了更多的耐药基因,这表明这些基因渗透到了周围社区使用的饮用水源中。

一个更直接的环境传导途径可能是用牲畜泻湖的废水灌溉农田的常见做法。大约三年前,堪萨斯大学环境工程师大卫·格雷厄姆(David Graham)在秋天被他正在研究的堪萨斯州饲养场池塘中耐药基因的急剧增加所困扰。“直到我与一位大型动物研究人员交谈后,我们才明白发生了什么,”他回忆道。夏末,饲养场会从偏远牧场接收刚断奶的犊牛。为了防止幼畜引进感染,饲养场经营者会给它们注射为期五天的“冲击剂量”抗生素。“他们的态度是,牛是大型动物,它们很强壮,所以你给它们的剂量是它们所需剂量的10倍,”格雷厄姆说。

当格雷厄姆向他们展示他们正在用高度耐药的细菌覆盖下一季的苜蓿作物时,经营者减少了药物用量。“实质上,他们正在把耐药基因喂给他们的动物,”格雷厄姆说。“一旦他们意识到这一点,他们就开始变得更加自觉。他们仍然使用抗生素,但更加谨慎。”

虽然畜牧业是抗生素耐药性的一个明显来源,但人类也使用了大量抗生素,而他们的排泄物是另一个污染源。细菌约占人类粪便固体物质的三分之一,纽约州立大学布法罗分校的斯科特·韦伯(Scott Weber)正在研究我们国家冲入马桶的抗生素耐药基因的去向。

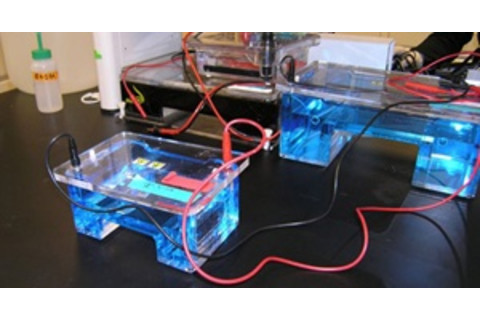

传统的污水处理会将固体物撇去,用于垃圾填埋处理,然后将液态废物送入分解污水的细菌。最终每年产生约50亿磅富含细菌的泥浆,即废污泥。其中约35%被焚烧或填埋。接近65%被回收作肥料,其中大部分最终用于农田。

韦伯目前正在调查来源于人类污水的肥料如何可能导致抗生素耐药基因的传播。“我们在设计处理厂以减少常规污染物方面做得很好,”他说。“不幸的是,没有人将DNA视为一种污染物。”事实上,全国1.8万多家废水处理厂使用的污水处理方法实际上可能影响进入其系统的耐药基因。韦伯解释说,大多数处理厂会用所有能吃的液态废物来喂养相对少量污泥细菌。他发现,结果是抗生素耐药生物的激增。“我们不确切知道原因,”他说,“但我们的发现提出了一个更重要的问题。”耐药基因的激增是来自进入污水处理厂的耐药肠道细菌数量的爆炸性增长?还是来自正在从进入的细菌中吸收基因的消化污水的污泥细菌?答案很重要,因为一旦污泥被排放到河流(作为处理过的废水)和农田(作为泥浆肥料),污泥细菌更有可能繁殖并传播其耐药基因。

泥土样本中所有经过测试的菌株都对多种抗生素具有耐药性。

韦伯预测,后续研究将表明耐药基因确实已跳跃到污泥细菌中。值得庆幸的是,他已经证明一种替代的污水处理方法似乎可以降低细菌耐药性的流行。在此过程中,污泥在处理厂内停留更长时间,使得细菌浓度显著升高。由于尚不清楚的原因,这种方法减缓了耐药细菌的增加。它还产生较少的污泥需要处理。不幸的是,这个过程成本高昂。

将污水污泥烘干成颗粒——这会杀死污泥细菌——是控制耐药基因的另一种方法,尽管它可能仍然使DNA保持完整。但是,很少有市政污水处理厂愿意额外承担烘干污泥的费用,因此污泥反而以“活”的形式通过罐车运输,将湿污泥喷洒到农田、路边和森林中。

斯托特布姆和普鲁登在普德河的水域和沉积物中进行调查,收集了确凿的证据,支持了以下怀疑:畜牧业和人类污水是环境中和我们体内耐药基因急剧增加的主要原因。具体而言,他们发现,当普德河从落基山国家公园流经柯林斯堡,穿过科罗拉多东部平原,那里有一些全国人口最密集的畜牧业,流淌126英里,与处理过的市政废水和农场灌溉径流接触的沉积物中,抗生素耐药基因的含量异常高。

“在河流的整个过程中,我们看到耐药基因的浓度增加了几个数量级,”普鲁登说,“远远超过仅仅偶然所能解释的范围。”普鲁登的团队同样在从当地处理厂流向家庭水龙头的饮用水中发现了危险基因。

据推测,这些基因大部分存在于活细菌中,但微生物不一定必须活着才能共享其危险的DNA。正如微生物学家所指出的,细菌已知会从死去的同伴溢出的DNA中搜集基因。

“对于其中是否存在裸露的DNA,人们非常感兴趣,”普鲁登谈到普德河的水域时说。“目前饮用水的处理旨在杀死细菌,而不是清除它们的DNA。”甚至没有人确切知道这些自由漂浮的DNA能持续多久。

所有这些都使得耐药基因成为一种独特的令人不安的污染。“至少当你用阿特拉津(一种杀虫剂)污染一个地点时,”堪萨斯州环境工程师格雷厄姆说,他开始研究生涯时是追踪有毒除草剂等化学污染物,“你可以确信它最终会分解。”“当你用耐药基因污染一个地点时,这些基因可以转移到环境生物中,并实际增加污染的浓度。”

总而言之,这些发现强调了减少抗生素滥用的紧迫性,因为抗生素滥用助长了耐药性的传播,无论是在农场、家庭还是医院。

多年来,畜牧业制药行业一直淡化其在抗生素耐药性上升中的作用。“我们多年前就开始研究这个问题,并看到了各种研究,但没有任何明确证据表明牲畜使用抗生素会对人类造成伤害,”代表动物药物制造商(包括牲畜药物)的动物健康研究所(Animal Health Institute)监管和科学事务副总裁理查德·卡内瓦莱(Richard Carnevale)说。“抗菌素耐药性有各种来源,从人到动物,以及从动物到人。”

然而,该研究所自己的数据显示了牲畜养殖中使用抗生素的规模。其成员每年销售约2000万至2500万磅的抗生素用于动物,其中大部分用于促进生长。(由于一些鲜为人知的原因,抗生素能加速幼龄动物的生长,从而降低屠宰成本。)忧思科学家联盟和其他团体长期以来一直敦促美国效仿欧盟,欧盟于2006年完成了禁止在牲畜生长中添加抗生素的禁令。这种禁令在北美仍然更具争议性,那里的工厂化养殖场的盈利能力取决于在最短时间内将动物推向市场。

另一方面,欧盟禁令的成功程度尚不明确。“研究表明,欧盟限制饲料中这些化合物的使用,导致更多生病的动物需要更高治疗剂量,”卡内瓦莱说。

“确实有这样的案例,”圭尔夫大学兽医流行病学家斯科特·麦克尤恩(Scott McEwen)承认,他为加拿大政府就牲畜抗生素对公共健康的影响提供建议。在幼龄动物生命中的某些压力时期,例如断奶时,它们特别容易生病。“教训可能是,”他说,“我们最好采取更有选择性的方法,而不是完全禁止。”

麦克尤恩和他的许多同事认为使用促生长的牲畜抗生素——离子载体——无害。“它们在人类中没有已知用途,我们也没有看到证据表明它们会选择对重要医学抗生素产生耐药性,”他说。“所以为什么不使用它们呢?但是如果有人试图说我们应该使用像头孢菌素或氟喹诺酮类药物这样极其重要的药物作为促生长剂,那简直是荒谬的。耐药性发展迅速,我们已经看到了对人类健康的有害影响。”

一个更棘手的问题是使用抗生素治疗生病的牲畜,并预防感染在拥挤的畜群和禽群中传播。“很少有人会说我们应该拒绝给生病的动物使用抗生素,”麦克尤恩说,“而且通常唯一实用的方法就是给整个群体使用抗生素。”一些批评者呼吁限制某些类别的关键抗生素用于牲畜,即使是用于治疗生病的动物。例如,FDA正在考虑批准头孢喹肟用于牛的呼吸道感染。头孢喹肟属于一类强大的抗生素,称为第四代头孢菌素,于1990年代引入,用于对抗对旧药物已产生耐药性的医院感染。2006年秋季,FDA的兽医咨询委员会投票反对批准头孢喹肟,理由是担心这种重要药物类别的耐药性可能从牛肉中的细菌传播到对其他药物几乎没有反应的医院超级细菌。但该机构最近通过的指南使得拒绝批准一种新的兽用药物变得困难,除非它明确威胁到人类特定食源性感染的治疗。截至发稿时,FDA尚未做出决定。

图片由杰西卡·斯奈德·萨克斯提供

消费者每次使用抗菌皂和清洁产品时,都可能助长DNA污染问题。这些产品含有类似抗生素的化学物质三氯生和三氯卡班,每年有约200万至2000万磅的这些化合物进入污水流。实验证明,三氯生和三氯卡班会促进对医学上重要抗生素的耐药性。更糟的是,这些化合物不像传统抗生素那样容易分解。约翰霍普金斯大学水与健康中心的联合创始人罗尔夫·哈尔登(Rolf Halden)已证明,三氯生和三氯卡班出现在许多接收处理后废水的河道中——超过全国一半的河流和溪流。他发现这些化学物质在用于作物肥料的污水污泥中含量更高。根据他的数据,一个典型的污水处理厂每年将超过一吨的三氯卡班和略少量的三氯生排回环境中。

对于消费型抗菌肥皂,解决方案很简单,哈尔登说:“淘汰它们。没有理由在消费产品中含有这些化学物质。”研究表明,含有此类抗菌剂的家用产品在预防疾病传播方面并不比普通肥皂和水更好。“如果没有益处,那么我们只剩下风险了,”哈尔登说。他指出,许多欧洲零售商已经将这些产品下架。“我认为,它们从美国货架上移除只是时间问题。”

最后,是美国医生每年开出的巨大抗生素处方量这个复杂的问题:根据忧思科学家联盟的数据,约为300万磅。没有医生愿意放弃拯救患者免受传染病侵害的机会,但其中大部分处方可能是不必要的——而且所有这些都助长了耐药基因在医院和显然是整个环境中的传播。

只要消费者使用含有类似抗生素化合物的肥皂和清洁产品,就可能助长DNA污染问题。

“病人来求特定的抗生素,因为过去用过感觉好些,或者在电视上看到过宣传,”美国家庭医师学会主席吉姆·金(Jim King)说。他说,正确做法是教育病人,“但这需要时间,有时为了方便,尽管不恰当,还是会开病人想要的处方。”

路易斯·斯托克斯克利夫兰退伍军人医疗中心感染控制主任柯蒂斯·唐斯基(Curtis Donskey)补充说,“许多抗生素滥用源于‘越多越好’的错误观念。感染通常治疗时间过长,并且在一种抗生素有效时却给予多种抗生素。”事实上,他的研究表明,住院病人服用抗生素的时间越长,他们感染多重耐药超级细菌的可能性就越大。问题似乎在于药物破坏了人体的保护性微生物群——通常有助于抵抗入侵微生物的常驻细菌。“我认为这个信息正在慢慢被接受,”唐斯基说。“我看到了态度的转变。”

与此同时,普鲁登在科罗拉多州立大学的学生们继续积累证据,这些证据将使任何一方——医疗界、消费者或农业界——都难以推卸对DNA污染的责任。

下午晚些时候,斯托特布姆开车经过奶牛场和饲养场、肉类加工厂和休耕地,这些地方在她当天第一个DNA采样点下游50英里处。她把吉普车停在路边,大步走过牛粪和快餐包装,然后艰难地爬下普德河一条被侵蚀的河堤。她看到对岸有两具小动物尸体时皱了皱眉,然后淌入水中,避开一股灰色的浮渣。“真恶心,”她咕哝着,庆幸自己穿着防水的高筒靴。

当然,无形的基因污染更令人担忧。这给这条河的名字增添了一丝讽刺的意味。根据当地传说,这个名字来源于法国毛皮商人曾经埋藏在河岸边的秘密火药(poudre)藏匿处(cache)。近两个世纪后,这条河中隐藏的DNA可能构成了真正的威胁。