每个孩子都是看着星星长大的。之后,我们踏上了亿万条不同的人生道路。有些人将他们的好奇心推到次要位置,专注于务实的问题。有些人则将其视为终身伴侣。而少数致力于此的人,找到了将两者结合起来的方法,将好奇心融入到他们赚钱、办公室工作的职业生涯中。

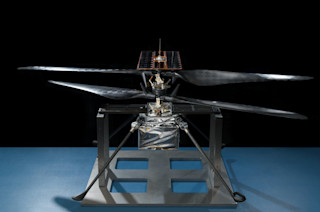

位于加利福尼亚州帕萨迪纳的喷气推进实验室(Jet Propulsion Laboratory)——通常被称为 NASA 中心,尽管它由加州理工学院管理——可能是世界上首屈一指的“异世界工程”前哨站。这是一个太空梦想家将梦想转化为软件、电路和机械系统的地方。即将搭载“机智号”直升机在火星上飞行的项目经理 MiMi Aung,正是这种奇妙融合的典型范例。

Aung 在缅甸(Myanmar)长大,同样着迷于夜空的神秘和数字的美丽。(Bob Balaram 是火星直升机最初的提出者,他来自印度;Håvard Grip,直升机的首席飞行员,来自挪威。梦想没有国界。)她来到了 JPL,并在实验室里参与了一些最具诗意的项目的技术方面工作,包括与行星际飞船通信的深空网络,以及开创了研究其他恒星周围地球所需光学技术的地外行星探测器项目。

现在,“机智号”直升机正准备通过在火星上进行首次试探性飞行,为行星探索增添一个全新的维度。每一个引人注目的时刻背后,都有着多年艰辛而激动人心的工程工作。我与 Aung 谈论了太空工程师的秘密生活。(有关火星直升机的更多信息,请参阅我的上一篇文章。)

以下是我们对话的略微编辑版本。

一个人是如何成长为监督另一颗行星上直升机的系统工程师的?

我真的要从我的父母说起。他们都来到美国 [从缅甸] 获得了博士学位——我母亲是数学博士,我父亲是食品科学博士,这是一个特殊的化学分支。我实际上出生在伊利诺伊大学校园里。

他们拿到博士学位后就回缅甸了,我在那里从2岁长到11岁。然后在我11岁半的时候,我们搬到了马来西亚。他们在那里的一所大学当教授。但当我16岁时,我父母真的很希望我能在美国继续学业,所以他们把我送过去了。

你16岁就一个人来到美国了吗?

我被我父母研究生时期的美国朋友收留了。我坐飞机飞到了世界的另一端。我甚至没有这些人的照片,因为那是1983年。我问:“我怎么才能认出你们?”他们说:“别担心,我们会看见你的。”因为我飞往伊利诺伊州的迪凯特,那是一个很小的机场。他们就在那里。他们说:“嗨,MiMi,我们是安妮和沃尔特。”

这都是关于人与人之间的帮助。沃尔特和安妮非常认真地对待这件事,所以他们帮助我度过了高中最后一年,并帮助我找到了自己的道路。

MiMi Aung:“这都是关于找到你的道路并追随你所爱的主题。”(图片来源:NASA/JPL-Caltech)

NASA/JPL-Caltech

你小时候对太空旅行着迷吗?你曾想过你的道路会把你带入太空工程吗?

我16岁的时候,只知道自己热爱数学。我记得写信给我当时约会的一个人——你知道那时候我们都写信的吧?我写了一封信说:“我找到了真爱。”我的意思是,“我热爱数学。”我完全为之倾倒。

但我的父母说:“不,我们希望你有一个应用。”然后在我伊利诺伊大学的三年级,我上了一门信号处理通信以及概率和统计的课程。我的兴趣都集中在那一点上。那是我最快乐的一年。我知道我想做什么。

你从缅甸到伊利诺伊大学的旅程颇为漫长。你是如何最终进入喷气推进实验室(JPL)的?

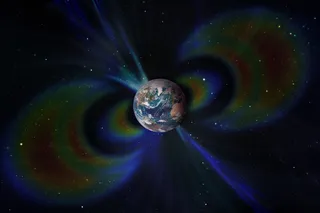

我硕士毕业后,我的一位教授偶然提了一句:“你知道吗,NASA JPL的深空网络(Deep Space Network),他们处理信号。”[注:DSN是一个由全球无线电天线组成的网络,用于与遥远的航天器通信。]我那时还年轻,一直想在太空领域工作。这句话在我心中激起了反应:“哇,太空信号!”我设法在那里找到了一份对信号进行建模的工作。

我很快就明白,有方程,然后有现实,对吧?有噪音,或者滤波器不像你在漂亮模拟中那样工作。我喜欢基础工程的地方在于,最终,没有借口。它必须工作,所以你必须找到一种方法让它工作。火星直升机就是这个想法的终极例子。

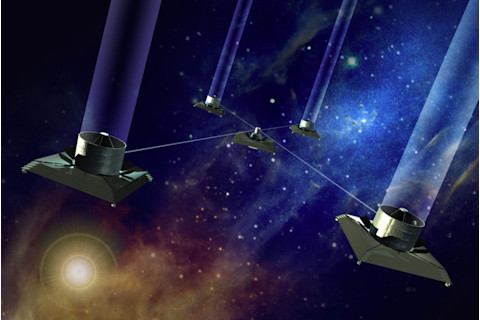

在此过程中,您还研究了如何让航天器编队飞行,以便NASA能够建造“地外行星探测器”——一个寻找其他恒星周围类地行星的雄心勃勃的任务。

你让我回忆往事。天哪。我有点激动。

我当时的导师厄尼·斯通是一位杰出的导师。他把我引荐给了一个叫做“星光”[PDF链接]的项目。这个概念是,你会有两艘相距一公里的航天器,然后你将两者的光线结合起来,并抵消恒星的光线,这样你就可以在其周围找到一颗类地行星。[注:这种技术,被称为长基线光学干涉测量,在地球上极具挑战性,从未在太空中尝试过。]

“星光”项目需要一个传感器来使两个平台保持在一公里远,但精度达到厘米级。这是通过多天线的发射、接收、发射和接收来实现的。他们需要一个能够管理算法并真正应用它们的工程师,所以他们把我调到了那个航天器项目。这就是我进入行星探测领域的方式。

地外行星探测器概念将把多台望远镜送入太空,连接起来研究其他恒星周围的类地行星。(图片来源:NASA/JPL-Caltech)

NASA/JPL-Caltech

“地外行星探测器”在2006年被推迟,然后在2011年正式取消。这对我来说是令人失望的,但对你来说一定是非常令人沮丧的。

你知道生活是怎样运作的,对吧?我喜欢那个项目,因为它把我带入了一个完全不同的世界。当你从事一项太空任务时,你必须非常小心,因为一旦发射,你就无法修复任何东西。你不能像在地面上那样随意尝试。

情感上,一直驱动我的其中一件事是想知道,我们是孤独的吗?外面有生命吗?那么,这就是最终的目标。你正在研究其他恒星周围的行星,试图看看它们是否有人居住。这很神奇,对吧?好吧,首先“星光”项目被取消了。然后我被提升为“地外行星探测器”所有编队飞行的负责人,然后它也被取消了。

当时的宇宙物理学主任拉里·西蒙斯告诉我:“你会好起来的。一切都会好起来的。”我一开始不明白他的意思。然后过了六个月或一年,我才意识到我多么心碎。我心碎了很久。

大多数人很难理解为之投入数年心血的项目突然消失是什么感觉。我们大多数人不是这样运作的。

“星光”项目让我有了那种失去真正热爱的东西的恐惧。但我必须告诉你,它确实带来了一些好结果。它在火星直升机的开发中发挥了重要作用。

你这话是什么意思?“地外行星探测器”的失败是如何激发“机智号”直升机成功的?

在我余下的职业生涯中,我从未把任何事情视为理所当然。我每一秒都小心翼翼。我是直升机项目的项目经理,这个项目一开始充满了不确定性。它甚至可能实现吗?我们必须证明我们能够前进。

在团队会议中,我会说类似的话:“我们不能想当然。这看起来不错,但下一步是什么?那之后又是什么?”而且我知道我们必须清楚地沟通。我们不能含糊其辞。我们必须与将要容纳直升机的火星2020[“毅力号”火星车]的同事们沟通。NASA总部必须知道我们在做什么。我们的管理层必须知道。我们的团队也必须知道。

我确实化腐朽为神奇了。这是驱使我继续非常谨慎的事情。我真的不把任何事情视为理所当然,任何时候都一样。

“星光”和“地外行星探测器”的技术仍然存在,如果我们发现一颗类地行星并想看得更清楚,对吧?

是的!我们用“星光”和“地外行星探测器”取得的知识留在了组织中。比如我负责的自主编队飞行传感器。这项技术不会消失,所以如果行星探测开始蓬勃发展,他们会回到同样的直线型组织。我们做的传感器,知识并没有丢失。

你何时开始致力于研制“机智号”直升机的工作?

大概是在2012年左右。那时,我已经调到JPL的航天器部门。我是制导与控制部门的负责人。之后我被提升为自主系统部门的副经理,该部门负责航天器的机载航空电子设备,包括飞行计算机、飞行软件、制导与控制、电源和机器人技术。

当时Charles Elachi是JPL的主任。他会定期进行部门巡视。由于我是自主系统部门的副经理,那天我是他的接待人。我们向他展示了一个实验室,我们在那里使用设施中的无人机测试自主机载导航算法。我记得我们走出实验室时,他问:“嘿,我们为什么不在火星上飞行?”

我是个制导与控制迷。我习惯于思考喷气动力、发动机动力、着陆的算法。这些都是我习惯思考的事情。我记得我看着他,奇怪地问道:“飞行,就像一架旋翼机?”

真有趣。你是“机智号”的项目经理,但最初你并不认为在另一颗行星上飞行是可能的?

如果我要应用我的专业知识,我想推动式飞行。我是在非常坦诚地说话。但谈话继续进行,我现在被卷入了其中。查尔斯的问题把我们引向了鲍勃·巴拉姆,他在20世纪90年代曾对火星旋翼机进行过研究。JPL资助鲍勃开始重新审视20世纪90年代的研究成果。

此时,鲍勃初步看了一下,说:“嗯……随着科技的进步,现在可能可以了,因为东西变轻了。如果我们足够聪明,也许我们可以做到。”

火星飞行领域的世界级专家告诉你“也许”有可能?我能理解你最初的怀疑。

没错。有几个月的资金,我们做了一次评审,发现它变得更加可行。然后决定进入下一个阶段,我们建造一个三分之一比例的飞行器,看看我们是否真的能让它飞起来。我们进行了轨道升力实验:叶片旋转,但它沿着导轨上升,以此说服人们。

仍然有相当一部分人认为在火星上飞行是不可能的。太疯狂了。即使是那些非常资深、优秀的工程人员。有几位后来承认:“嘿,你们是对的。我错了。”

人们认为在火星上飞行的工程挑战太难解决了?

是的,是的,是的。而且整个想法也违背直觉。我想在这种情况下,它超出了方程的范畴。人们太多地依赖直觉,而直觉确实占据了主导地位。这真的很难克服。所以当[JPL的经理们]去做升力测试时,他们说:“好吧,我们需要一个专门的团队来做技术演示。让我们从三分之一比例的飞行器开始。”为了说服所有人。

从那时起,我被指派开始担任领导。所以我做了我的常规副部门经理工作,以及额外的直升机工作。那是我开始全身心投入这个项目的时候——在我担任领导职务之后,研究那些显示我们如何建模升力和阻力的分析。它不再仅仅是一些卡通。你必须逐个建模并进行整合,并考虑传感器和质量,比如如何把它做得足够轻?

有没有一个时刻让你意识到:这不是一个疯狂的想法,这架火星直升机是可能实现的?

我记得那个清醒的时刻。我当时在一个会议室里。我们正在准备下一次向总部进行的重大简报(关于火星直升机),房间里有人问:“你认为这个项目成功的概率以及我们被允许继续尝试的概率是多少?”另一个人说:“50%。”

我脑子里有什么东西断了,我记得当时我说:“不,不再是50%了。大概是80%。”我知道在那一刻,这个项目是我们自己可以输掉的。那是我看到整个问题,然后开始确保每个人都齐心协力让它发生的那一刻。

深空网络(红色突出显示)是连接人类与太空技术的庞大通信网络的一部分。(图片来源:NASA)

美国宇航局

那架小小的直升机需要你与制造机翼和旋翼的人合作。这困难吗?

我非常尊重他们,因为我来自算法领域。我能够让每个人都和我交谈,然后确保每个人都相互交谈。这是火星直升机成功的秘诀。

有一次,直升机旋翼出了问题。有一个我们无法解决的建模问题。我们进行了所有对话,最终,出现了一个软件解决方案来解决这个问题。每个人都必须做出贡献。“机智号”的每一个子系统都要求创新。

是否有另一个“灵光一现”的时刻,让你清楚地意识到,是的,这架直升机已经准备好送往火星了?

那是在我们建造原型系统的时候。在那个三分之一比例的小模型之后,我们做了一个全尺寸模型。甚至在我们试飞之前,就有一个时刻。那时我们与 AeroVironment 公司合作,这家位于西米谷的公司制造了旋翼系统、起落架和太阳能电池板的基板。他们带着一个完全按照我们规格制造的旋翼系统出现了。

那是一个时刻。第二个时刻是当我们第一次全速旋转的时候。我想那是我真正知道的时候。

那在那时你真的成为了火星直升机工程师吗?

当时我还有两份工作,但你不能脚踏两只船。我一定觉得自己有信心离开我在航天器系统部门那份非常好的工作。自主系统是我所热爱的东西。这是我对未来想做的事情的愿景。这在心理上是我说:“就是这样了。如果它不成功,我也不会后悔。”

更多太空新闻和观点,请在Twitter上关注我:@coreyspowell