也许达尔文因为用其进化论的证据剥夺了人类自鸣得意的主要支柱而感到一丝良心上的不安——毕竟,我们再也无法将自己视为一个专为我们而创造的世界里天生的统治者。但不管出于何种原因,当他撰写其划时代著作《物种起源》的最后几段时,达尔文感到有必要总结一下进化论可能支持的少数传统希望的堡垒。生命漫长的延续性至少可以激发我们对遥远未来的一些信心;而从软体无脊椎动物到超凡人类的演化路径必然意味着进化蕴含着进步。达尔文写道:因此,我们可以满怀信心地期待一个漫长而安稳的未来。并且,由于自然选择完全是为每一个体的利益而运作,所有的身体和心智天赋都将趋向完美。

这种令人慰藉的观点至今仍然定义着我们大众文化对进化及其含义的普遍理解。然而,在这种通俗的解释中,有两个几乎从未被质疑的信念居于核心地位。

首先,尽管进化产生了一棵极其复杂的、分支繁多的谱系树,但生命整体上已经从一个只有细菌栖居的世界,发展到了一个由神经系统高度发达的典范——智人——所主导的现代生物群。从这个广义上说,进化是内在的、可预测的进步。

其次,正如达尔文所教导的,进化是通过一种名为自然选择的过程运作的。这一机制要求在生存斗争中的幸存者能更好地适应当地环境。因此,进化序列中的每一步都必须体现出生物体与环境之间精确而复杂的契合。自然选择追踪环境变化,生物体在保持精细适应的同时,整体复杂性也不断增加。

一种奇妙的讽刺,既有启发性又有趣,贯穿着这种普遍的理解——即进化是一系列不断进步的生物,每一种都极其适应当地环境。我们相信,这样的进化叙述使我们自身的出现显得既合理又可预测。事实上,我们之所以偏爱将进化视为进步的和严格适应性的,很大程度上是为了证实我们自己的存在是自然内在秩序的必然结果。而现在,讽刺之处在于:要产生一个具有我们这样结构和神经复杂性的生物,进化必须是通俗意义上“创造性”的——也就是说,进化必须能够发展出具有前所未有功能的新结构。否则,一个始于细菌的过程,如何能增加演化出人类(或任何复杂多细胞生物)所需的大量新奇事物?然而,如果进化真的只是通过塑造一系列不断上升的、精巧适应的生物来运作,那么人类根本就不可能起源。

精确的适应,每个部分都经过精雕细琢,以最佳方式执行明确的功能,最终只会导致死胡同、绝路和灭绝。在我们这个环境剧烈且不可预测地变化的世界里,进化的创造性应对潜力要求生物体拥有一套相反的、通常在我们文化中被贬低的特质:粗糙、潜力广泛、古怪、不可预测,以及最重要的,大量的冗余。关键在于灵活性,而不是令人赞叹的精确性。因此,讽刺的是,为了创造出我们,进化必须通过与我们寄予达尔文遗产的偏见希望相反的过程来运作——我们曾希望通过达尔文的理论来证实我们作为生命巅峰的万物之主的传统地位。更进一步说,人类之所以能够出现,恰恰是因为进化否定了我们长期以来宣扬的自然权利和地位。所以,请选择你的替代方案:要么进化可以作为我们希望的慰藉,而我们永远不可能出现;要么进化打破我们的希望,并允许像我们这样的生物起源。既然我们终究存在,我们还有什么选择呢!

我认为,有三个基本原则定义并促成了上述通俗意义上进化的创造力——即产生新颖结构和功能的能力。这三者都共有一个特性,即强调灵活性和潜在潜力,而不是那种教科书上进化插图的典范——长颈鹿的长脖子为了吃高处的叶子,孔雀华丽的尾巴为了赢得更多雌性关注,复杂的拟态以模仿其他物种、树枝、叶子或一块粪便,所有这些都是为了迷惑捕食者。

古怪的转变与潜在潜力。思考一下孔雀的悖论:华丽炫目的尾巴为雄性个体赢得了最宝贵的直接达尔文优势——更多与雌性交配的机会,以及将更多基因传递给后代。但除了这个,如此累赘的东西还能做什么用?环境和境遇的变化是进化中唯一不变的常量。如果生物被锁定在具有复杂且不灵活功能的结构中,它们如何能进化以应对这些不可避免的变化?如果它们不能进化,它们就会灭亡。因此,基于不灵活复杂性的即时成功,预示着地质时间尺度上的末日。

任何精巧而特殊的适应都呈现出同样的悖论。我们惊叹于拟叶昆虫。自然选择如何能设计出如此精巧细致的伪装,精确到正确的颜色、不规则的外形,甚至每条叶脉都由昆虫的翅脉模仿?但除了用这个笨重的装置来欺骗捕食者,这样的昆虫还能做什么呢?如果被模仿的树木在当地灭绝了怎么办?如果捕食者迁走了怎么办?再次说明,为了一时的优势而形成的执着而不灵活的复杂性,意味着未来变化的潜力有限——这几乎保证了它在地质时间上的短暂存在。

但是物种如何能摆脱这个悖论呢?自然选择无法预见未来,只能使生物适应当前的挑战。如果未来变化所必需的灵活性无法被明确地进化出来,那么这种不稳定性必须作为自然选择正常运作的偶然副产物而出现。幸运的是,遗传程序、发育过程和成体解剖的内在结构保证了任何由自然选择构建的结构,也同时保留了用于各种其他用途的潜在潜力。后来对这些潜在潜力的利用,使得通过古怪且不可预测的功能转变,实现了新奇事物的进化——就像鳍变成了腿,前肢变成了翅膀,而发达的大脑让我们能够阅读和写作。

这个基于潜在潜力的古怪转变的关键原则有两个版本。第一个版本不那么激进,达尔文本人也认识到这是解释新奇事物进化的必要主题。第二个版本则更具争议性,因为其潜在潜力存在于最初非适应性的结构中,从而暗示了非由自然选择直接构建的特征在进化中扮演着重要角色——这是一个严格的达尔文主义者(我不是其中之一)会感到不安的命题。

第一个版本可以概括为“内罗毕回收市场上的轮胎变凉鞋”原则。我们这些生活在富裕西方国家的人,不太容易理解这个对于人类技术和进化变革都至关重要的结构原则。我们现在习惯于扔掉旧的再买新的,从手表到收音机,一系列物品都是如此,而不是去修理。我们也很少将材料改造成完全不同的用途。但较贫穷的国家必须广泛地回收和再利用,常常为那些已经磨损到无法发挥原有作用的材料找到截然不同的新用途。

我永远不会忘记一次对肯尼亚内罗毕回收市场的迷人访问——在那里,旧电话线变成了珠宝,铁罐被锯成两半用作煤油灯,油桶盖被敲打成大烹饪锅,而磨平的汽车轮胎则变成了结实的凉鞋。事实上,我自己就拥有三双用废旧汽车轮胎制成的凉鞋——一双在内罗毕买的,一双在厄瓜多尔的基多买的,还有一双在印度买的。轮胎能制成非常好的凉鞋,但没人会说固特异(或者其他轮胎公司)制造轮胎是为了给第三世界国家提供鞋子。作为凉鞋的耐用性是汽车轮胎的一个潜在潜力,而生产这种凉鞋则定义了一种古怪的功能转变。

进化的运作方式就像内罗毕市场,而不是富裕西方的“一次性”社会。你只能通过以新颖有趣的方式利用你已有的东西来进一步进化。生物体没有等同于货币的东西来获取真正全新的东西;它们只能从自身的内部进行重构。

如果生物不能以引人注目的新方式重用旧材料,进化又如何能产生任何新奇的事物呢?这个经典困境有一个可以追溯到19世纪中期达尔文著作出版后辩论的正式名称:有用结构的初始阶段问题。我更喜欢一个基于主要例子的更上口的标签:“百分之五的翅膀”问题。举个典型的例子:翅膀和羽毛对于飞行来说非常有用;我们可以轻易理解它们作为完全发育器官的适应功能。但是,如果进化必须经过一系列漫长的中间阶段,翅膀又怎么可能被构建出来呢?因为百分之五的翅膀对于飞行来说毫无益处。如果早期阶段的所谓过渡形态完全不能用于飞行,进化又如何能从小型奔跑恐龙的前肢演化出鸟类的翅膀呢?

达尔文巧妙地解决了这个难题,他提出,由自然选择为某一功能明确适应的器官,也拥有以其他方式运作的潜在潜力,如果后来的环境变化鼓励了这种进化反应。(这种潜在潜力是结构设计的偶然结果,而不是自然选择直接和明确的结果。进化无法预见未知的未来。)前肢上的一排羽毛(可以说是“百分之五的翅膀”)无法帮助飞行,但羽毛在作为保温的热调节装置方面也表现出色。因此,羽毛可能是从爬行动物的鳞片演化而来,最初的功能是保温——直到后来,当它们变得足够多和精巧以提供空气动力学优势时,才被借用(co-opted)于飞行。(对昆虫翅膀的实验研究——其中也存在同样的进化问题——表明,微小的翅膀能提供热力学上的好处,但没有空气动力学上的好处。在一个翅膀尺寸递增的序列中,飞行的优势恰好在翅膀进一步增长不再提供额外热力学好处时开始显现。)因此,为保温而演化出的结构具有用于飞行的潜在潜力——一种最初意想不到的能力,当器官变得更精巧或环境条件改变时,这种能力可能变得重要。进化中的许多新奇事物都源于这种潜在潜力的实现,而不是自然选择对一个不变功能缓慢而明确的改进。

这种在演化新功能中的“借用”(co-optation)原则,是进化古怪多变且倾向于以不可预测方式改变路线的基础。如果一个智慧的外星人在三叠纪晚期访问地球,看到一只小型奔跑恐龙,前肢上稀疏地覆盖着仅具保温作用的羽毛,这位太空人是否可能预见到未来地球上会有8000种飞行的鸟类?如果更早的一位访客来到这个演化中的地球动物园,看到一个完全水生的小型鱼类谱系,其叶状鳍只为在池塘底部爬行而进化,他是否能预见到整个陆地脊椎动物的进化史,以及前对鳍最终转变成能够坐在打字机前撰写这篇文章的手?

第二种基于潜在潜力的古怪转变可以被称为“圣马可教堂的拱肩”,或者米尔顿的原则“侍立左右者,亦不失其职”。内罗毕回收市场的原则完全属于传统的达尔文主义中通过持续适应进行演化的范畴——因为这个原则只谈及功能从一个原始用途到另一个完全不同用途的古怪转变。但是,每一个新功能都必须是从同一器官先前不同的适应功能中借用来的吗?从那些最初出现时没有任何适应价值的特征的潜在潜力中借用一个后来的用途,这种可能性又如何呢?如果这样的原则在生命史中普遍而重要,它将为传统的演化理论增添一个有趣的转折——因为目前普遍受青睐的严格达尔文主义方法认为适应是无处不在的,并且是演化唯一重要的原因。

我用一个建筑学的类比来命名这个原则。威尼斯著名的圣马可大教堂有几个半球形穹顶,每个都安装在四个圆形拱门上。作为一种结构上的必然,而非适应的类比,这样的几何布局必然会产生四个锥形的三角形空间——每个角落一个,在穹顶下方,两个拱门以直角交汇处。将穹顶安装在四个拱门上的基本决定,可以看作是适应的类比——建造者知道这样的布局在结构上是稳固的,在美学上是令人愉悦的。但一旦做出了这个主要决定,那四个锥形的三角形空间就必须作为必要的建筑副产品而存在,本身并没有任何特定的功用。(这种填充在拱门、穹顶、柱子等之间的空间被称为拱肩。)

每个穹顶下方的四个三角形拱肩是基本建筑决策的副产品,本身并非适应性设计。但既然拱肩必须存在,并且它们占据了相当大的空间,后来人们可能会为它们找到一些巧妙的用途。圣马可大教堂的墙壁和天花板——包括拱肩——都覆盖着美丽的马赛克。四个必要的拱肩为基督教主题提供了可能性,这些主题非常适合预先存在的空间——圣马可教堂的两个穹顶就在拱肩上绘制了四位福音传道者(包括大教堂的主保圣人马可)的精美画像。

但试想一下,如果我们注意到马赛克设计与空间的完美契合(这是对预先存在几何形状的二次适应),然后说:“现在我知道拱肩为什么存在了;它们是为了容纳四位福音传道者而建造的。”我们会意识到这种论断是荒谬的本末倒置:四个拱肩是作为一个更大建筑方案的非适应性副产品而形成的,后来被借用于表现基督教信仰的一个关键主题的二次用途。

同样,任何生物适应也会产生大量的结构副产品,这些副产品最初与生物体的功能无关,但可供以后借用,以塑造新颖的进化方向。进化的大部分创造力在于这个潜在功能潜力的宝库所提供的灵活性。

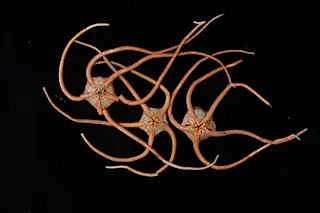

举两个简单但有趣的例子:当一只蜗牛围绕一个想象中的螺旋轴(就像地球围绕一个想象中的自转轴转动一样)建造它的壳时,一个长而窄的圆柱形空间,称为脐孔(umbilicus),必然会在轴的位置形成。脐孔是一个几何上的必然——是将一根管子绕轴盘旋的结果——而不是一种适应。但是,由于这个空间必须作为“拱肩”而形成,蜗牛后来可以借用这个脐孔来实现新的功能。在一个非凡的例子中,一组蜗牛将受精卵推入脐孔,从而将这个空间借用为一个保护良好的育儿室!

已灭绝的巨鹿(俗称爱尔兰麋鹿)长有世界上最大的鹿角,宽度可达13英尺,重量达75磅,而其头骨仅重5磅。为了支撑这样一个极重的头部,爱尔兰麋鹿进化出了从颈部延伸到肩部脊柱的强壮肌肉和韧带。为了给这些韧带提供足够的附着面积,爱尔兰麋鹿(像许多具有巨大而沉重头部的哺乳动物谱系一样)在肩椎上进化出了高耸的棘突。这些棘突必然在动物背部的肩部区域形成一个宽阔的隆起。许多大型哺乳动物都长有这样的隆起,这是其下方椎骨棘突的几何副产品,并非直接为任何目的而适应的。在爱尔兰麋鹿身上,这个隆起区域后来演变成一个巨大而独特的驼峰,并由深色斑块和放射状线条加以突显。这个独特的驼峰据推测是对一个最初非适应性结构——即由其下方椎骨棘突必然产生的隆起区域——的二次精细化(也许用于性展示或作为识别标记)。有趣的是,我们之所以知道爱尔兰麋鹿的驼峰,是因为我们的克罗马农祖先在洞穴壁上画下了这些动物,连同它们的颜色。由软组织构成的脂肪驼峰是不会形成化石的。

一个更贴近我们的显著例子是,构成我们人性的许多独特心智特征,很可能是作为被借用的“拱肩”而出现的,而非直接的适应。我毫不怀疑我们的大脑是通过一个普通的自然选择过程达到了其无与伦比的尺寸和复杂性,这个过程是为了某种更高心智能力所提供的功能优势而运作的。但即使选择和适应产生了尺寸的增加,作为自然界最精密的神经装置,人脑也获得了做成千上万额外事情的能力,这些能力是这种增加的复杂性的结构副产品,而非直接的适应。例如,人脑显然不是为了让我们学习读写而变大的——因为这些功能是在我们大脑达到当前尺寸数万年后才出现的。然而,读写(以及成千上万其他心智属性)已经成为人类生活和天性的关键组成部分。因此,如果没有我们的“拱肩”(我们进化出的心智复杂性的潜在潜力)所赋予的灵活性,我们就不会成为这个星球历史上如此神奇的麻烦制造者。

冗余性。思考另一个悖论,它将帮助我们解释为什么精巧的适应不能成为进化创造力的主要来源(反而通常会成为重大进化创新的障碍)。生命始于细菌,与人类和其他复杂多细胞生物相比,细菌拥有的基因相对较少。现在假设,你是在这个对更复杂事物一无所知的古老世界里一个最优适应的细菌。你已经被自然选择磨练到了即时的适应完美状态;因此,用一个不合时宜的说法,你“心满意足”。你是最精简、最高效的优化机器。你没有任何多余的东西。你的每一个基因都出色地完成它的一项(或少数几项)工作。你不可能更好了——但你又如何能发生改变,至少是任何实质性的改变?

哦,进化可能会在这里或那里做些小修小补:如果环境变化,反应速率或代谢途径可能需要一些微调。但任何重大的改变都不可能,因为你拥有的每一个基因都对你的生命至关重要。要创造出真正不同的东西,你必须将你现有的一个基因用于新的用途。但那样一来,旧的、仍然必需的功能又该如何执行呢?换句话说,你被困住了——诚然是最优适应的,但却陷入了一个无法超越的结构层次的永久困境。

要解决这个悖论,我们必须认识到,这种适应最优化的理想——最精简和最高效——在进化现实中和在人类道德中一样行不通。要经历创造性的进化变革,生物体需要由粗糙、冗余和潜在潜力等相反现象所提供的灵活性。但如果自然选择不预知未来(或任何有意识的意图),并且只能致力于改善即时适应,这种美好的混乱又是如何产生的呢?幸运的是,独立于自然选择的结构性约束和原则,阻止了精简高效的最优化发展,从而(从长远来看)使进化能够克服其自身(在短期内)趋向于限制性专业化的倾向。

所有生物结构(从基因到器官的各个尺度)都保持着巨大的冗余能力——也就是说,能够构建比维持适应所需的最少量更多的物质或信息。多余的材料随后可以用于构建进化上的新奇事物,因为仍有足够的材料来执行原始的、仍然必需的功能。

在器官和身体部位层面,冗余原则主要体现在过度设计或安全边际的概念中。两个(或更多)结构常常执行相同的基本功能。这种“慷慨”可能在当前对生物体有利(就像备用轮胎拯救了许多司机一样),但额外的能力也允许向新颖方向进行创造性进化——因为备用轮胎可以变成某种奇妙不同的东西,而汽车仍然可以行驶。

思考两个脊椎动物进化中的关键例子:由于鱼的鱼鳔和哺乳动物的肺是同一个器官,许多人假设鱼鳔进化成了肺(因为哺乳动物被认为比鱼类更高级)。事实上,进化走了相反的路径:所有早期鱼类拥有的肺,在大多数现代鱼类中变成了鱼鳔,但在陆生脊椎动物的祖先中则保留为肺。由于超过一半的脊椎动物物种是拥有鱼鳔的鱼类,这一创造性的进化转变代表了脊椎动物历史上的一个关键事件(尽管由于我们过分执着于自身的所谓优越性,不喜欢将鱼类改变我们肺这样的原始器官以适应一种不同且高度成功的功能归功于它们,而使其被贬低或忽视)。

但是,肺怎么能变成鱼鳔呢?这样的转变如何能在不使中间形态窒息的情况下发生?一首著名的歌曲告诉我们鱼必须游泳,但它们也必须呼吸。冗余原则解决了这个谜题。早期的鱼类用两种器官呼吸:鳃和肺(就像现代的肺鱼,技术上称为“双呼吸类”——dipnoans)。因此,鱼类可以继续用鳃呼吸,而肺则进化为鱼鳔这一新颖的功能。

哺乳动物中耳的锤骨和砧骨是从我们爬行动物祖先连接颌骨的前体演化而来的。但如此创造性的转变是如何发生的呢?脊椎动物无法在颌骨脱臼的情况下生存。创造论者利用这个论点声称进化是不可能的,哺乳动物必定是被特别创造出来的,而不是从爬行动物进化而来的。但冗余原则同样解决了这个问题——不仅仅是通过一个聪明的理论论证,而且是作为一个被证实的化石事实。中间形态演化出了一个双重的颌关节——一个在后来会进入哺乳动物耳朵的旧爬行类骨骼之间,另一个在现在构成哺乳动物颌关节的两块骨骼之间。因此,当进化移动并改造这些骨骼以用于听觉这一不同的主要功能时,一个关节可以消失——而另一个关节则继续执行连接的必要任务。

在基因层面,冗余原则在基因复制现象中有着更普遍的体现。如果像许多细菌那样,每个基因都以单拷贝形式存在,并编码一种必需的酶或蛋白质,那么实质性的改变又如何可能发生呢?因为任何主要的功能转变都将消除一个对生命仍然至关重要的原始用途。

这个核心悖论最普遍陈述的解决方案,存在于真核生物(非细菌生物,具有复杂的细胞,包括像阿米巴和草履虫这样的单细胞形式,以及所有多细胞生物)的遗传物质的一个特性中。出于一系列尚不完全清楚且复杂的原因,真核生物的遗传程序保持着高水平的冗余,这主要是因为许多基因倾向于在遗传程序内自我复制,因此以多拷贝形式存在。由于自然选择没有意识,也无法为未来的利益服务,这种重复的DNA并非为了提供创造性进化变革所需的灵活性而产生的。相反,这种创造性的灵活性是作为一个进化遗产出现的,是DNA在真核生物遗传程序中倾向于产生多拷贝的一个偶然且非预期的副产物。当存在多拷贝时,基本功能可以由一些拷贝维持,而其他拷贝则可以用于在实质上新的和创造性的方向上进行进化修饰。如果重复DNA不是出于其自身的即时原因而存在,我们的世界可能只会居住着细菌级别的生物——当然,那也是一个完美的替代世界,但一个不包括本文作者和读者的世界。

选择性的灵活性。前两个原则在进化中是完全普遍的。它们的共同特点是提供了灵活性(通过潜在潜力和冗余性)来对抗自然选择产生形态与环境的精巧契合的趋势,这种趋势在地质长河中,随着环境不可避免地发生重大变化,会使生物走向灭亡。但我们也应该问,在某些情况下,自然选择是否能直接为灵活性服务。答案是肯定的,尽管可能不常见——但这个“是”适用于对我们有最大地方利益的情况:即人类进化。

总的来说,自然选择的作用是使生物体更好地适应当地主流环境。在大多数情况下,这种适应需要更强的专业化,从而导致灵活性的丧失。(因此,在本篇文章的关键论点中,灵活性必须作为自然选择的非预期副产物而出现——也就是说,源于潜在潜力和冗余性等结构原则。)但如果更好的局部适应有时可以通过增加灵活性来实现,那么自然选择也可能直接朝着这个结果运作。我们的大脑赋予我们的独特认知能力,特别是我们的学习能力,可能使我们处于一个有利于直接选择灵活性的特殊情况中。这个基本论点由来已久(在我看来是“老而弥坚”),至少可以追溯到(在一个前进化论的版本中)17世纪伟大的英国哲学家约翰·洛克。

大多数哺乳动物的幼崽成长迅速——鉴于幼体更容易受到各种死亡原因的威胁,它们也需要这样做。然而,人类却演化出了一段极长的童年期,依赖于父母和其他成年人。此外,我们成长的几乎每一个方面,相对于其他哺乳动物的模式来说,都显得过分缓慢和延迟。我们甚至要到十几岁才达到性成熟。在一个以繁殖能力衡量成功的达尔文世界里,这种延迟可能带来什么优势呢?

洛克的论点,在其后来的进化论版本中认为,人类之所以发展出这种深刻的延迟,是因为我们独特的认知能力需要长时间的学习才能得到恰当的运用。大多数哺乳动物迅速成年,并离开它们的父母和其他潜在的老师。(在另一个相关的哺乳动物模式中,只有幼体才会进行玩耍行为并保持学习的灵活性;成年动物则变得行为固化。)但人类需要一个长期的社会化和学习过程来发展他们的心智能力,而这最好通过延长童年期来实现,同时保留哺乳动物通常只在这一时期才有的灵活性。

一种称为“幼态持续”(neoteny,字面意思是“保持年轻”)的进化过程,通过选择减缓发育速率来运作,使得后代的成年个体保留了其祖先幼年阶段的特征。许多超出本文范围的技术性论证表明,幼态持续是人类进化的一个主导主题。从这个意义上说,并且只是部分比喻地讲,成年人类是孩子气的。我们演化出了一个延长的童年期,大概是为了长时间学习灵活性所带来的优势。而且我们将这种至关重要的灵活性保留到成年阶段,而在大多数哺乳动物中,成年阶段意味着行为的僵化。

总而言之,智人,这个当前物种中最奇特、最强大也最危险的物种,之所以能起源,是因为进化那粗糙的灵活性允许复杂生物的出现——而不是(像我们可能愿意相信的那样)因为我们注定要作为一个由一个过程(自然选择)构建的必然改进的自然结果而出现,这个过程不断地让成功的生物变得越来越好。我们之所以存在,是因为遥远的单细胞祖先进化出了许多基因的多个拷贝,从而允许一些基因改变,而另一些则保留了所需的功能。我们之所以存在,是因为祖先鱼类的鳍具有转变为在陆地上承重的不同角色的潜在潜力;因为爬行动物的耳骨可以被借用成为哺乳动物的听觉骨;以及成千上万其他基于解剖结构固有潜力的古怪且不可预测的转变的结果,这些潜力并非其原始设计的被选择功能。我们之所以存在,还因为我们奇特的心智设定了一个不寻常的背景,将一个明确的选择价值置于灵活性之上。每一个复杂的物种都将其不可预测的存在归功于进化创造力的这些粗糙来源。我们是古怪的,即使是光荣的,不会在这个星球上重复的意外。那么,愿我们能多加珍视我们自身的脆弱。