十二年前,28 岁的斯图尔特·施赖伯获得了合成名为“美洲大蠊信息素-B”(美洲蟑螂的性引诱剂)的天然化合物的第一个化学家的可疑荣誉。施赖伯说,他被美洲大蠊信息素-B的几何之美所吸引。然而,在耶鲁大学的实验室合成该分子后,他决定不妨进行显而易见的实验,于是他走进了化学大楼的地下室。

“我带着一名研究生、一个手电筒、一个鞋盒下去了——一切都很原始——我有一本书,上面有各种蟑螂的图片,”他解释道,“但我很难区分雄性和雌性。我读到腿上的标记可以区分它们,但我从未成功。所以我找到了一些美洲大蠊——那些大个的——我不知道它们是雄性还是雌性,但只有雄性会对这种美洲大蠊信息素-B做出反应。这非常令人兴奋:你可以取极其微小的量,皮克级别,然后将其喷洒到空气中,这些蟑螂就会拍打翅膀站起来。只有一半会这样做,这就是你如何知道哪些是雄性。”

施赖伯合成的报道远非赞美——《时尚先生》杂志甚至给了他一个“可疑成就奖”,因为他创建了一个蟑螂约会服务。尽管如此,施赖伯与蟑螂性行为的经历却是现代医学和生物学革命的精神开端。它无意中将施赖伯从他有机化学家的平凡生活带入了细胞生物学世界,以及研究信号如何从外界传递给活细胞的领域。当施赖伯让他的蟑螂陷入疯狂时,人们对这一被称为信号转导的过程知之甚少。研究人员看到,细胞外身体中漂浮的化学物质以某种方式导致细胞基因的活动;然而,在 20 世纪 80 年代早期,他们才刚刚开始探究其原因。

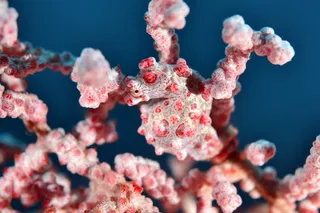

他们知道,尽管 DNA 就像一本细胞操作的百科全书式手册,但它被藏在细胞核中,周围环绕着细胞质,并紧紧地密封在细胞膜内。数以万计的受体镶嵌在细胞膜上,等待来自细胞外部世界的信息。信息和受体以蛋白质的形式存在,它们的结合是通向细胞核的信号传递途径的第一步,该途径就像一个电路。

首先,一个单一分子(例如美洲大蠊信息素-B)靠近细胞外膜上的一个受体。通过接触并结合受体,它在细胞内部引发了一系列鲁布·戈德堡式的连锁反应。在那里,另一个分子与相邻的化合物结合,触发下一个连接,信号从一个化学物质传递到另一个化学物质,直到到达细胞核,激活遗传机制和内部的 DNA。结果,细胞可能会分裂和复制,或者,如果它正在忙于分裂,它可能会停止。它可能会死亡或分化成其他类型的细胞。它可能会释放分子信使以激活其他细胞中更多的信号通路。

但是,除了知道细胞内化学物质必须相互提醒之外,研究人员对详细情况一无所知。直到 1993 年,他们才能够完整地描述哪怕是一个从细胞膜到细胞核的单一通路。而这种描述是由十几个实验室的研究人员完成的。

现在,施赖伯,连同斯坦福大学的杰里·克拉布特里以及他们两个实验室的研究人员,认为他们发现了一种系统性的方法来揭示构成任何通路的全部相互作用。更好的是,该团队的方法可能允许他们利用细胞内部的信号机制,随意开启和关闭它。这项新兴技术有望成为对抗一系列疾病(从癌症到囊性纤维化和其他发育障碍)的新武器,施赖伯和克拉布特里已成为所有科学领域中阅读量最大、被引用最多的研究人员之一。

他们的发现故事是医学谜团之一,其中试图回答一个生物学问题导致了革命性的重要发现。它始于施赖伯对分子的美学痴迷。尽管近年来他被誉为“超凡的才华”和“他这一代杰出的化学家”,但施赖伯远非神童。他高中时期每周在披萨店工作 60 小时,据一些说法,其余时间都在派对。他进入弗吉尼亚大学读大学,只是因为他姐姐说服了他。他对教育的理解如此有限,以至于当他走进一门必修的新生化学课程,看到他的同学勤奋地在笔记本上做笔记时,他想知道他们怎么知道要买笔记本,怎么知道要做笔记。

然后他经历了一次顿悟。“我发现了化学,”他说,“那是我第一次学习体验:它简直是太美了。我被化学的美学、分子的形状、轨道、几何结构所吸引。我迷上了有机化学,阅读了我能找到的一切,参加了所有的研究生课程。”他后来在哈佛大学获得博士学位,师从诺贝尔奖获得者、以合成极其复杂分子而闻名的化学家罗伯特·伯恩斯·伍德沃德。伍德沃德将他对这项科学艺术的热情传递给了他。

25 岁时,施赖伯已是耶鲁大学的助理教授,在那里他进行了蟑螂研究,并开始提出与生物学家而非化学家更相关的问题。起初,这些问题围绕着美洲大蠊信息素-B和雄性蟑螂:如此微量的单一分子是如何在不进入细胞的情况下,对有机体产生如此显著反应的?或者用施赖伯的话说,“这到底是怎么回事?”

然而,在施赖伯得到这个问题的答案之前,他进一步被引向了硬核生物学。他的一位耶鲁大学同事罗伯特·汉德舒马赫(Robert Handschumacher)确定了化合物环孢素(cyclosporine)在人类细胞膜上附着的精确位置。环孢素是在北极圈附近的挪威泥土样本中发现的,被认为在控制免疫系统方面具有非凡的效用。它不仅能帮助防止身体排斥移植器官,而且似乎对自身免疫疾病——免疫系统攻击自身细胞的疾病——创造奇迹。但由于环孢素通常需要有毒剂量才能发挥作用,研究人员一直在寻找类似但不具毒性的药物。

汉德舒马赫通过用环孢素在由胸腺制成的蛋白质汤中进行“捕捞”,并观察什么会粘附来找到了环孢素受体——环孢素会结合的唯一细胞蛋白质。这个过程就像从一个包含 1000 块的拼图游戏中取出一块,然后将其拖过其余 999 块,直到其中一块被勾住。他将该受体命名为“亲环素”(cyclophilin),因为其对环孢素的亲和力。当汉德舒马赫告诉施赖伯这两种化学物质时,施赖伯发现自己有了新的痴迷。他第一次意识到,他作为化学家研究的有机分子与亲环素等构成人类细胞大部分工作成分的蛋白质并没有那么大的区别。他说,蛋白质是氨基酸的长链,但侧链可以旋转并采取不同的结构。“作为一名有机化学家,一个习惯于研究事物形状的人,我认为我可能真的能理解这些蛋白质是如何形成形状的,从而理解它们是如何相互作用的。”

施赖伯在他的实验室启动了一项环孢素研究计划,但于 1986 年被一家日本制药公司宣布发现一种名为 FK506 的新型化合物所打断,该化合物似乎也是一种强大的免疫系统抑制剂。施赖伯喜欢研究一种没有环孢素漫长历史的新药。他和他的学生及同事们迅速合成了 FK506,然后像汉德舒马赫一样,去“捕捞”它可能在细胞中结合的任何蛋白质。当他们发现这种蛋白质时,他们将其命名为 FKBP(FK506 结合蛋白)。尽管他们不知道 FKBP 在体内的自然功能,但它显然可以干扰免疫反应,至少在 FK506 存在时是如此。但这对搭档究竟是如何完成这一壮举的呢?

带着这个问题,施赖伯迈入了细胞生物学,尤其是信号转导领域。早期对环孢素和 FK506 的研究表明,这两种蛋白质都以某种方式干扰了一个重要的信号通路,即 T 细胞受体通路。T 细胞是免疫系统的主要防御机制。当存在于外来入侵者表面的抗原等化学物质与 T 细胞膜上的分子受体结合时,T 细胞受体通路被激活,向细胞核中的 DNA 发出信号,使其产生并释放一种名为白细胞介素-2 的蛋白质。白细胞介素-2 刺激全身的 T 细胞复制;本质上,它是一个警报信号,告诉免疫系统为危险做准备。然而,如果环孢素或 FK506 存在,T 细胞复制就会停止,无论是否有抗原。

当施赖伯开始探究时,T细胞受体通路尚不为人知。但施赖伯想了解 FK506 和环孢素如何使这个通路短路,为此,他与同事们必须从头到尾追溯其“线路”。“你真的要通过观察一个接一个的分子相互作用来做到这一点,”施赖伯说,“你确定一个,然后你把它相互作用的东西分离出来,然后问它与什么结合。实际上就这么简单。复杂性在于当你意识到有很多东西同时与很多其他东西结合时,你必须剖析这个系统,一次只研究一个相互作用。”

施赖伯并非独自研究 T 细胞通路。在斯坦福大学,杰里·克拉布特里正从不同的角度处理同样的问题。克拉布特里在西弗吉尼亚州的一个农场长大,在费城学习医学,之后从事研究工作。他在 20 世纪 70 年代在国立卫生研究院学习了克隆和 DNA 技术的细微差别——克拉布特里说,当时那是“任何地方都可能令人兴奋的地方”。

克拉布特里对基因在生物体发育过程中如何开启和关闭感兴趣。到了 20 世纪 80 年代末,他开始研究 T 细胞活化。“简单地说,”他说,“当 T 细胞被抗原激活时,在接下来的两周内,它们将一步一步地通过一个非常精确的预编程事件序列。大约 200 到 500 个基因将一个接一个地激活,就像士兵起立接受点名一样,每次都会以完全相同的方式进行,每个基因都产生自己特定的蛋白质。为了制造所有这些蛋白质,免疫系统需要大约两周时间——这与身体处理大多数感染所需的时间相同。这就是为什么像肺炎这样严重的感染似乎持续那么长时间的原因。”克拉布特里说,问题是:“这些基因是如何在正确的时间开启的?”

克拉布特里和他的研究人员有两个信息可以利用。一旦细胞在活化过程中通过了一个关键点(在一小时内发生),它就被锁定在该过程中。移开刺激物——抗原——细胞仍将按照其两周的序列运行。此外,其他研究人员已经证实 T 细胞对环孢素和 FK506 敏感。将其中任何一个添加到细胞中,活化过程就不会开始。

由于白细胞介素-2(IL-2)的产生是这个序列中重要的第一步,克拉布特里从这里开始了他的研究。“IL-2基因的激活,”他解释说,“会将一个细胞锁定在这个过程中。那是锁定的分子核心。”所以问题归结为:是什么激活了 IL-2 基因?他发现一种名为活化 T 淋巴细胞核因子(NF-AT)的分子使细胞核中的 DNA 产生 IL-2。NF-AT 由两个组分组成,一个在细胞核外的细胞质中,另一个在细胞核中。当抗原附着在 T 细胞受体上时,信号通路中的某个东西会使细胞质中的组分 NF-ATC 迅速进入细胞核,与它的对应物 NF-ATN 结合,并激活基因。此外,似乎正是这种特殊的结合——NF-ATC 与 NF-ATN——被环孢素和 FK506 关闭了。

克拉布特里于 1991 年发表了他的发现。当时施赖伯已经搬到哈佛;读完论文后,他打电话给克拉布特里,两人同意合作。他们着手精确地发现 FK506 和环孢素在细胞内做了什么。施赖伯推测,产生治疗效果的可能不仅仅是 FK506,甚至不是 FKBP,而是两者某种程度上的结合。他从他的研究中得知,当 FK506 与 FKBP 结合时,它们会形成一个漂亮的凹凸不平的表面,看起来它会整齐地结合到具有互补凹陷的其他分子上。克拉布特里说,那个表面可能正在发挥治疗作用。

但是,如果是这样,什么会粘在表面上呢?施赖伯和克拉布特里从杰夫·弗里德曼那里得到了他们需要的线索,弗里德曼是克拉布特里隔壁的一个研究生,正在研究一个不同的环孢素项目。弗里德曼发现,当环孢素和亲环素结合时,它们会与另一种蛋白质结合。然后,当施赖伯在哈佛的一名博士后刘军(Jun Liu)证明这种新蛋白质是一种叫做钙调磷酸酶(calcineurin)的东西时,他们就知道他们中大奖了,因为钙调磷酸酶也结合 FK506 和 FKBP 的组合。

钙调磷酸酶是T细胞通路中的一个关键分子。当它正常工作时,它负责将NF-AT发送到DNA上工作。将钙调磷酸酶从电路中取出——FK506和FKBP的组合,或者环孢素和亲环素的组合都能很好地做到这一点——那么电路图就缺少了一个关键连接。在T细胞中,FK506允许两种通常互不相干的蛋白质——钙调磷酸酶和FKBP——结合在一起,所以施赖伯说,环孢素和FK506就像一种分子胶。

这些类似胶水的天然分子对于信号通路的正常运作至关重要。虽然构成这些信号通路的蛋白质始终存在于细胞中,但它们通常不会相互作用,除非收到信号。这种信号可以有两种形式:例如,蛋白质可以改变其形状,这是一个由其他蛋白质添加或夺走一些小的带电分子而启动的事件。新的构型允许蛋白质停靠在其他蛋白质的停靠位点并传递它们的信号。曾几何时,生物学家认为大多数细胞相互作用都是以这种方式进行的。

但研究人员现在已经证明,蛋白质也可以仅仅通过足够接近并相互结合(生物学家术语中的二聚化),或者通过结合其他两个分子(例如受体)并将它们拉近来传递分子信号。这就是“邻近效应”,也是 FK506 施展魔力的方式。施赖伯说,现在研究人员意识到邻近效应在细胞内是多么普遍。他说,由于信号通路广泛采用这种机制,他和克拉布特里都认为,如果他们能够创造出模仿 FK506 并作为分子胶工作的分子,他们将能够控制这些通路。

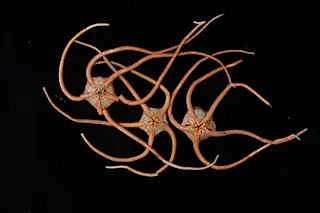

克拉布特里说:“我们认为也许我们可以通过制造一些小的有机分子,然后通过物理方式使两个蛋白质接近,来控制蛋白质的工作方式。”他们将构建一个被称为“二聚体”的分子,形状像一个小的杠铃或一个双头钥匙。一端会附着在一个蛋白质靶点上,另一端附着在另一个蛋白质靶点上,使这两个蛋白质足够接近,从而完成它们自然会做的事情。

施赖伯和克拉布特里的实验室花了大约 18 个月才完成这项工作;他们尝试了不同的药物和化合物,以各种方式将分子组合在一起。最终,他们通过将两个 FK506 粘在一起,制成了一个哑铃形分子。这种他们称之为 FK1012 的化学物质与细胞膜的成分非常相似,以至于它会融入膜并从另一侧穿出。克拉布特里说:“一旦进入细胞内,它就会附着在两个蛋白质上,并将它们连接在一起。这种信号单元的物理接近会导致某种生物反应。”

这种简单的方法为研究人员提供了看似无限的力量。克拉布特里说,现在,几乎没有细胞内我们无法触及的生物控制层面,从细胞膜开始,一直到细胞核。他们已经使用分子二聚体激活膜下的信号通路,而不是依赖细胞外的激素来完成。他们已经从线路图的中间激活了信号通路,甚至直接进入细胞核中的 DNA 并直接激活了基因,所有这些都使用了他们微小的哑铃的不同变体来诱导邻近效应。这些变体是通过反复试验发现的,但施赖伯的实验室已经开发了几种机制来加速这种试错过程,使研究人员能够开发出可以在信号通路中任意选择位置发挥作用的二聚体。

控制信号通路具有非凡的潜力。施赖伯和克拉布特里表示,他们可以使用这项技术随意激活或关闭基因,通过开启或关闭控制这些基因的通路。他们还可以随时从通路中移除蛋白质,以观察这如何影响发育。这项技术很简单。他们创造出类似 FK1012 的分子,与他们感兴趣的蛋白质结合;施赖伯说,这些分子会使其“不再发挥功能,并堵塞其活性位点”。然后,研究人员可以通过触发细胞发育或复制,并观察没有该蛋白质时细胞会发生什么来了解该蛋白质的用途。

他们正在学习创造能够将蛋白质拖入“蛋白酶体区”(细胞内部的垃圾焚烧炉)的分子,在那里蛋白质会被迅速销毁。如果这种方法在动物身上像在实验室中一样有效,它将使研究人员能够研究蛋白质在发育的特定某天甚至某个小时内做了什么。克拉布特里解释说:“我们可以通过添加二聚体,让特定小鼠蛋白质在受孕后的第 14 天消失一小段时间,并确定其对发育的影响,从而了解当时发生了什么。”

最终,施赖伯和克拉布特里希望能够将他们的方法应用于人类细胞。人体易受由基因缺失或缺陷引起的一系列疾病的侵害——例如镰状细胞性贫血和囊性纤维化。基因工程师希望将基因插入细胞或用新基因替换缺陷基因。此外,还可以通过促使细胞产生蛋白质(例如干扰素)来刺激免疫系统,从而对抗传染病。

虽然基因工程师一直在学习如何将新基因插入人体细胞,然后再将它们送回体内,但他们尚未攻克在需要时开启基因或关闭产生有害蛋白质的基因的问题。凭借他们专门设计的二聚体,克拉布特里和施赖伯可能已经找到了一种方法来实现这一目标:FK1012 将渗透细胞膜,并且可以设计成开启或关闭相关的信号通路,并且剂量可以非常舒适地放在一个小药片中。克拉布特里说:“如果你服用非常非常少量的 FK1012,比方说,比服用阿司匹林还少,它会遍布全身并到达正确的位置。”

他们的革命将走多远,谁也无法猜测。施赖伯和克拉布特里已将这项技术授权给一家总部位于波士顿的生物技术公司 Ariad,该公司正在研究从开启溶解血栓的蛋白质到控制导致生长抑制或程序性细胞死亡的信号通路等各种项目。后者是为了对抗癌症。施赖伯说:“利用基因疗法使有机分子只杀死肿瘤细胞显然意义重大。新的挑战是将 DNA 导入肿瘤细胞,然后靶向这些基因杀死细胞。如果你能解决这个问题一次,那么有机分子就会持续发挥作用。”

施赖伯和克拉布特里承认,他们的方法面临诸多挑战。但随着细胞生物学(很大程度上通过他们的工作)与结构生物学和施赖伯自己的化学等领域融合,新的方法不断涌现,克服这些困难的愿景变得越来越清晰和锐利。