克莱夫·弗罗斯特 摄影 选择一个棘手的科学问题——转基因食品、干细胞研究、环境保护——然后,牛津大学的罗伯特·梅爵士,英国皇家学会会长、前英国政府首席科学顾问,很可能就身处争论的中心。在 20 世纪 70 年代,牛津大学的理论生物学家梅爵士展示了如何将混沌理论应用于生物学。如今,他正在开发用于模拟生物多样性和绘制传染病传播途径的数学技术。他与特约编辑凯茜·A·斯维蒂尔分享了他的观点。

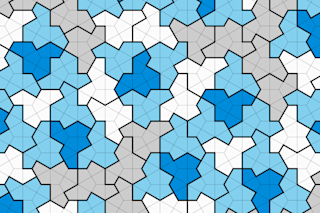

您的工作是否支持斯蒂芬·沃尔夫拉姆(Stephen Wolfram)最近的著作《一种新的科学》(A New Kind of Science)?他在书中声称,我们可以用简单的、自我复制的数学规则来模拟自然界的一切吗?

这本书非常有趣,但它并非一种新的科学。当然,简单的规则,比如沃尔夫拉姆的元胞自动机或分形几何的规则,可以产生惊人的复杂行为和有趣的模式,这些模式看起来几乎与自然界中的一切都相似——一棵松树、一棵枫树、一棵银杏树。这表明,也许构建非常复杂的物体并不一定需要极其复杂的规则。但沃尔夫拉姆似乎满足于说:“这是一个看起来像飞机尾部产生的涡流的模式,所以我已经解释了湍流。”这是很疯狂的。画出看起来像别的东西的模式并不能让你获得任何预测性的理解。它无助于你设计一架能更平稳地滑过空气的飞机。

我认为这一切都受到一种自恋式傲慢的困扰。如果沃尔夫拉姆没有独自一人躲在高塔里,带着这种神圣的启示出来,而是真正与科学界互动,那会好得多。人类社会之所以与地球上其他物种不同,是因为我们发明了一个极其成功的社会体系。我们每个人都继承了过去几代人的知识和智慧。认为你必须把自己置身于某种孤岛宇宙才能创造新东西的想法是奇怪的。

是什么促使您将数学应用于生态系统研究? 我 1973 年关于模型生态系统的专著是在科学家们认为存在一条普遍规则,即越复杂的生态系统越稳定的时候写成的。于是我问:“你说的复杂是什么意思?”我得出的结论是,对于一个生态系统,你实际上指的是两个不同的东西:它包含许多物种,并且物种之间存在丰富的连接网络。同样,我问:“你说的稳定性是什么意思——是指从干扰中恢复的能力,还是抵抗入侵的能力?”

您的研究结果表明,过多的复杂性并不一定使生态系统稳定;它实际上可能产生相反的效果。从中我们可以吸取什么教训? 有些人认为,生物多样性的减少会导致重要的生态系统崩溃。但我们并不知道。我们完全有可能足够聪明,能够在物种大大减少的世界上生活,并且仍然能够提供我们想要的自然服务。这将是邪典电影《银翼杀手》中的世界。问题是,你愿意生活在这样的世界里吗?我个人认为,伦理和美学论证是我们保护生物多样性最强有力的论据。

您曾帮助调解关于转基因生物的争论。您是否担心转基因食品的健康和环境影响? 我们需要考虑潜在的健康影响,就像我们对待任何其他新食物一样,但这并不特别令我担忧。一些团体对创造转基因“超级杂草”或入侵性生物发出了危言耸听的预测。我确实担心入侵性生物。然而,问题不在于转基因作物或传统作物,而在于对你在园艺中心可以销售的东西控制不足。园艺中心里已有的植物在英国已经成为真正的害虫。

我也担心农业对生物多样性造成的毁灭性影响。在英国,大多数农田鸟类的数量都在下降,底层的昆虫数量也无疑在下降,并且在 20 世纪 80 年代初到 90 年代初的十年间,有四分之一的树篱被砍伐。转基因作物可以以谨慎而周到的方式用于生产对环境友好的作物,或者它们可能只会加剧农业的集约化。

最近的发现表明,人类的进化树可能更像一丛灌木而不是一棵树。您认为复杂性有助于我们理解人类进化的这种新观点吗? 也许吧,但目前我没有特别有启发的想法。不过,我毫不怀疑,我可以画出一个元胞自动机,它会为你吐出模式,无论是旧的、简单的树,还是新的、更像灌木的树——而它什么也解释不了。

您为什么认为这么多人仍然拒绝或误解进化论? 在发达国家,这种现象几乎仅限于美国。我认为原因是一个拥有超自然基本教义观点的小部分人拥有不成比例的影响力。我认为我们真正需要理解的是促使我们创造引人入胜的创世神话的进化力量,而有些人则以令人麻木的字面意思来对待它们。

英国在胚胎干细胞研究方面基本达成了政策共识,而这个问题在美国仍然悬而未决。你们是如何达成解决方案的? 这是以民主方式进行的,经过了数年的广泛协商、公开辩论和组织化的调查,征求了各方意见。美国这样的制度,受到游说和资助团体的影响,使得政客的投票并不完全反映公众舆论。以控枪立法为例:对我来说,很明显,如果美国就控枪问题举行全民公投,结果将比你们目前的情况严格得多。

关于干细胞的辩论存在许多误解。大多数人认为,辩论的核心在于灵魂是否在受孕时进入胚胎。直到 130 年前,天主教会的官方立场——这不是我的立场,而是牛津主教提请上议院注意的一件事——是灵魂在男性为受孕后第 40 天,女性为受孕后第 80 天进入胚胎。这最初源自托马斯·阿奎那。1869 年,这一立场被更改为灵魂在受孕当天进入胚胎,男女皆同。

因此,这场辩论的核心并非基督教的某种绝对根本性的信条。采纳托马斯·阿奎那的原始立场,今天就不会有问题。英国的研究只涉及受孕 14 天内的胚胎。所以托马斯·阿奎那会对此很满意。没有伦理问题。

您认为美国会拥抱干细胞研究吗? 我不知道。我不想卷入这种胡说八道,但我确实认为这里存在有趣的伦理问题。一些欧洲国家仍然禁止生产其公民享受的生育治疗的研究。一个将研究视为邪恶但却接受其成果的国家,其伦理声明是什么?

您经常主张在政府研究方面保持开放。在生物恐怖主义等问题上,您如何划定界限,因为开放可能会引起恐慌或损害国家安全? 我认为知道得太多的危险远小于知道得太少的危险。试图隐藏事情,因为你认为它们可能难以处理,是对公众的一种居高临下的低估。即使你认为庇护某些形式的讨论是有利的,在当今世界,这最终是不可能的。你只会削弱对整个过程的信任。

这就是人们不信任科学家的原因吗? 人们确实信任科学家。英国和欧洲的民意调查显示,公众对科学家的信任度与对医生和教师的信任度一样高。然而,同一份民意调查表明,人们觉得现代发展的步伐太快,政府无法跟上有效的监管。

我百分之百同意这两点:你信任科学家,但同时,现代发展的步伐如此之快,以至于很难跟上有效的监督和控制。

如果人们信任科学家并相信他们会做正确的事情,那么为什么还要担心监管? 你对科学的本质及其如何让我们的生活变得更好了解得越多,你就越会意识到可能存在意想不到的后果:人口持续增长、生物多样性减少、气候变化。在 21 世纪,我们的理解将超越外部世界,深入到生命本身的分子机制。我们将有能力改变我们自己,而意想不到的后果将是难以想象的。

我们需要更好地思考如何做出选择。打开哪些门,不打开哪些门。我们需要理清科学事实和科学的不确定性,然后进行一次基于价值观、基于信仰、基于情感的辩论,而不是任由事情发生。