拉里·马丁第一次意识到开阔海洋中的寄生虫时,他还是加州大学戴维斯分校的一名研究生,住在一个类似科学家公社的地方,在巴哈马群岛。那是一栋位于比米尼的大型未完工的房子,地板是胶合板,窗户是空的洞,而住在那里的十几个到二十几个生物学家、配偶和孩子共用一个卫生间。马丁说,那是一次有趣的经历。幸好我们都还年轻。这次考察由马丁在加州大学戴维斯分校的导师组织,他是一位从鸟类学家转行的海洋生物学家,名叫比尔·哈姆纳。哈姆纳让他的学生们明白,他们正在做一些科学上全新的事情——在一年里以鱼和米饭为食,并在狭小的空间里生活。从比米尼出发,他们只需乘小船航行半英里就可以每天在湾流中进行水肺潜水。他们可以观察那里漂浮的胶质动物,就像康拉德·劳伦兹观察鸟类一样,就像简·古道尔观察黑猩猩一样。他们可以研究无人研究过的水母行为学。那是1971年和1972年。马丁花了一年时间观察一种叫做樽海鞘的小桶状水母,每只长几英寸,他注意到它们经常携带更小的甲壳类动物作为寄生虫。

1972年夏天,理查德·哈比森也在认识水母,他正乘坐伍兹霍尔海洋研究所的一艘研究船,远离他曾从事的生物化学职业。在炎热的大西洋中部,哈比森和其他船员一起跳下船——这是游泳时间。与大多数人不同,哈比森不需要别人告诉他,海洋中充满了胶质动物,它们与真正的水母——水母——的关系就像我们与它们一样——比如樽海鞘,它们属于我们自己的门——脊索动物门。哈比森从大学起就对樽海鞘感兴趣。他说,我不知道为什么——只是因为它们很奇怪。跳下船后,他有机会和它们一起游泳,并注意到它们经常似乎点缀着甲壳类动物,有些半英寸大小,有些则小得多。后来他还获得了停靠里斯本港的机会,这是一个很有趣的港口。他回忆说:“我对自己说,‘这比穿实验服好多了。’‘这真的很有趣。’”

对樽海鞘产生浓厚的兴趣可以让你加入一个相当小的俱乐部,所以马丁很快就搬到伍兹霍尔与哈比森一起工作。在比米尼,马丁弄清楚了樽海鞘是如何谋生的。对它们来说,移动和进食是同一件事。当水流入桶的一端开口时,桶会收缩,将水从后面喷出,将樽海鞘向前推。然而,在此过程中,水会通过一个内部的粘液网,有点像袖子衬里,它可以过滤掉小到细菌的颗粒。网本身像传送带一样移动:它在樽海鞘的前部不断分泌,并在后部随着食物一起被不断吞噬,在那里被卷成细丝,然后被漏斗状地送入樽海鞘的食道。这是一个相当巧妙的系统,几乎是工业化的。哈比森将樽海鞘比作冲压式喷气式飞机——胶质冲压式喷气式飞机。在某些日子里,在海洋的某些地方,可以看到樽海鞘粪便的暴风雪。

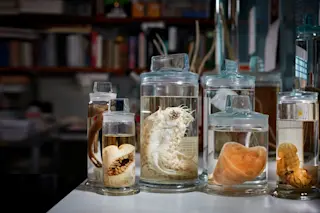

考虑到它们在食物贫乏的环境中惊人的捕食能力,樽海鞘吸引了一些依附者也就不足为奇了。当马丁和哈比森汇总他们的观察结果时,他们意识到他们一直在观察同一种寄生虫。他们看到的甲壳类动物都是端足类动物,属于一个数量众多、大致像虾的目(除了真正的虾属于另一个目)。更确切地说,它们属于一个叫做hyperiids的群体,其中大多数被认为是自由游泳的——但马丁和哈比森发现,所有这些都似乎在某种程度上依赖于水母。属Phronima的怀孕雌性会吃掉樽海鞘的内脏,然后搬进空桶,在那里产卵。成年的Lycaea会啃食樽海鞘的内部;只要它们不切断血管或吞食重要的内部器官,樽海鞘就能忍受。然而,最精致的寄生虫是Vibilia:它们停留在樽海鞘的食道处,有时将头伸进去,并将一部分食物转移到它们贪婪的嘴里。樽海鞘似乎并不在意。

端足类甲壳动物还会侵扰其他水母,例如钻入水母和栉水母。 (栉水母也称为梳状水母,因为它们有梳状的小桨推动它们。它们是一个独立的门。C不发音。) 端足类动物并非唯一的寄生虫。哈比森和马丁曾见过螃蟹寄生在樽海鞘上,鱼在它们体内。他们见过龙虾幼体和虾附着在水母上。他们见过蠕虫在栉水母的表面和内部。在20世纪70年代和80年代,哈比森和马丁在整个大西洋进行潜水,用潜水设备潜入水下百英尺,用潜水器潜入更深的水域,目睹了各种各样的寄生交易。许多涉及食物,有些涉及运输。所有这些都涉及地点——一个躲藏、蜕皮、交配、养育后代或只是休息的地方。最基本地说,这就是水母提供的:一个地方,一个空间中的岛屿,供那些不像水母那样适应了这个无处不在的世界的动物使用。

这是一个我们几乎无法想象的世界,海洋的内部——地球上唯一真正三维的栖息地;唯一没有边界的栖息地,除了动物本身;一个充满随机性的移动世界。哈比森说:“当你跳进海里时,你永远不知道会看到什么。”“因为水不是你昨天跳进去的水。生活在海洋里,你没有陆地上的那种可预测性。在陆地上,你住在你的房子里,你知道出门时它看起来是什么样子——你总是在同一个地方。我们对地点有很好的概念,我们在哪里对我们很重要。对大多数陆地动物来说也是如此。”

但如果你是浮游生物——你的环境 constantly is new. 就像你明天打开门,那里有一只巨大的北极熊。第二天,你打开门,前院有一只孟加拉虎。第三天,是一只食蚁兽。我是说,就是这样的环境,这对我们来说真的很难理解。

在三维、食物贫乏的世界里漂浮是明智的——这可以节省能量——并且95%是水和胶质是漂浮的最佳方式。透明是有道理的,因为它让你在阳光充足的水中难以被看见,而在黑暗的深处,太阳的紫外线穿透力不强,谁还需要保护色素呢?即使像许多水母那样脆弱而纤细,如此脆弱而纤细以至于在海洋学家的网中只是一种无形的神秘粘液——哈比森说,这也说得通,因为所有那些粘稠的胶质和粘液是收集食物的最佳方式。而在波浪之下的平静海水中,你不需要骨骼甚至外壳来保持你的完整性。

简而言之,水母是它们环境的完美体现。这解释了为什么如此多的门——软体动物和脊索动物、刺胞动物和栉水母——在殖民开阔的海洋时独立地变成了胶质化的。至少在基本层面——哈比森和马丁离详细理解他们所见的大多数寄生关系还远——这也解释了为什么许多非胶质化的动物,根据马丁的粗略估计,大约有一百个物种,已经依赖于水母。

马丁说:“外面全是水。任何固体的东西,都会有别的东西以某种方式落在上面,利用它,生活在上面。”

无论是马丁还是哈比森,他们现在都没有像以前那样探索海洋,更不用说研究寄生虫这样晦涩的现象了。他们得不到钱去做这些。马丁正在参与一个由政府资助的项目,名为globec,涉及一百多名科学家,其目标是确定全球气候变化可能如何影响马萨诸塞州乔治银行的渔业——这个渔业最近因过度捕捞而几乎被摧毁。哈比森主要在描述他在20世纪80年代后期收集到的动物。那时,他和马丁经常乘坐潜水器潜水到1000、2000或3000英尺,并在每次航行中发现新物种。所以他有很多事情要做。

但如今,几乎没有人会潜入那片水域,在茫茫大海的表面之下,观察动物,弄清楚它们是如何生活的。如今,在火星上发现化石细菌的渺茫机会足以引发对前往这颗行星的数十亿美元探索任务的巨大热情——这当然是合理的。然而,我们却能以一种自满和几乎完全无知的心态,忽视地球上最大、最奇怪的栖息地。这似乎很奇怪。这似乎很愚蠢。

哈比森说:“这有点令人沮丧。因为那里有一个奇妙的世界,但却如此难以到达。这是一个无法到达的地方,没有人去那里——所以没有人关心,因为没有人知道那里的一切。”

“下去看看水母——想想看,这真的很、很基础。我们需要的是十八、十九世纪人们所拥有的东西——探索。现在这是一个肮脏的词。我们应该进行假设检验。“我们是现代科学家,没有多少探索可做了,我们什么都知道,任何我们不知道的都不值得知道。”这就是态度。但我相信,我们对这个星球上存在的事物知之甚少——当我们了解它时,它将改变我们的思维方式。”